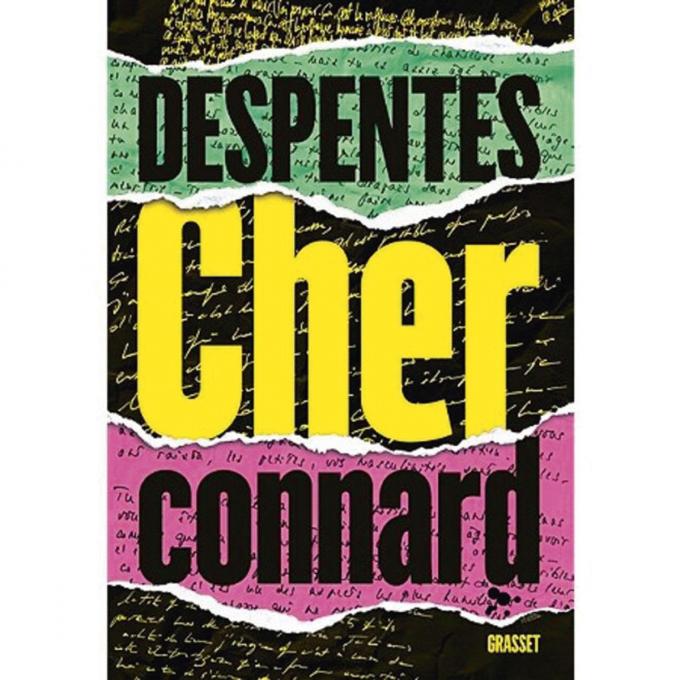

Virginie Despentes : «Le Goncourt, ce n’est pas le festival de Cannes» (entretien)

Les féminismes, l’addiction, le vieillissement… Dans son nouveau roman, Cher connard, événement de la rentrée littéraire, la romancière creuse les sujets qui la portent. Avec acuité et empathie.

Une trentaine d’années (déjà!) après Baise-moi (1994), et cinq ans après avoir clos la trilogie triomphale Vernon Subutex (2015-2017), Virginie Despentes signe, avec Cher connard (1), le roman événement de la rentrée littéraire 2022. Une fiction épistolaire profondément méditative dans laquelle elle met en scène le dialogue par écrit de deux personnages: Rebecca, une flamboyante comédienne d’une cinquantaine d’années, et son cadet Oscar, un écrivain jadis prometteur, aujourd’hui en panne d’inspiration. Dans leurs échanges vient s’immiscer la voix de Zoé, une jeune femme naguère harcelée par Oscar, désormais militante féministe hyperactive sur Internet et les réseaux sociaux.

Si je fais dire parfois à mes personnages des choses contradictoires, c’est parce qu’il y a beaucoup de contradictions dans mes pensées.

«Il ne se passe vraiment pas grand-chose dans ce roman», sourit Virginie Despentes ce jour d’été où on la rencontre pour parler de ce très beau livre. Mais il s’y dit énormément sur notre monde contemporain, ses violences, ses injustices et, face à elles, le désarroi de l’individu. Toutes choses que l’autrice de King Kong Théorie (2006), 53 ans, met au jour et creuse avec acuité, colère, pénétration et empathie.

Cher connard est un roman épistolaire, pourquoi cette forme?

La première raison était le souci de ne pas me répéter. Je ne voulais pas refaire Vernon Subutex ou Apocalypse bébé. Je cherchais donc une façon à la fois de me détacher de cette forme narrative qui m’ est naturelle et de faire interagir plusieurs subjectivités. Par hasard, j’ai commencé à lire la correspondance de George Sand, et j’ai su que cette forme pouvait me convenir, en me permettant d’alterner les points de vue. J’avais lu pas mal de correspondances avant, notamment celles de Dashiell Hammett et de Céline, et en tant que lectrice, c’est vraiment un genre que j’aime, car il induit, chez celui qui écrit, une façon particulière de s’exprimer: ce n’ est pas le secret du journal intime, mais pas non plus un discours public. Disons que c’est une écriture semi-intime. Dès que j’ai pensé à un échange de lettres, ça m’a libérée de l’action. Ça me faisait plaisir, pour une fois, de faire un roman où il ne se passe pas grand-chose.

La Comédie humaine pour Vernon Subutex, George Sand aujourd’hui: vos références sont très XIXe siècle…

Oui, je suis toujours dans des formes classiques, mais perverties par les thématiques très contemporaines que j’aborde. Cela dit, le roman épistolaire a aussi une dimension très contemporaine, parce qu’aujourd’hui, si on ne s’écrit plus de vraies lettres, avec les e-mails, les textos ou les messages sur WhatsApp, le dialogue privé par écrit, on l’a toujours, et même de plus en plus. On n’arrête pas de s’écrire. Dans ce livre, il n’est jamais précisé si ce sont des lettres ou des e-mails que les deux personnages principaux échangent, mais ce n’est pas important.

Avant de commencer à écrire, qu’avez-vous besoin de savoir sur le livre, ses thèmes, ses personnages?

Je savais qu’il y avait deux personnages principaux et que je voulais, à travers eux, parler de drogue et d’addiction. Je voulais aussi évoquer la situation de quelqu’un qui se fait dénoncer sur Internet et les réseaux sociaux, et perd sa réputation, même si l’origine de cette dénonciation n’était alors pas tout à fait claire dans mon esprit. Je me lance avec ces quelques éléments, puis les choix d’ordre esthétique ou thématique se font au fur et à mesure que j’écris. Je me souviens d’un entretien avec Annie Ernaux dans Télérama, où elle disait qu’elle se demandait, quand elle avait terminé un livre, comment elle avait pu l’écrire. Je me sens un peu comme ça: il y a un moment où le livre s’écrit.

Pourquoi ce thème de l’addiction?

Parce que l’addiction, je connais, j’ai passé ma vie avec elle. J’ai arrêté de boire à 30 ans, puis recommencé dix-sept ans plus tard, avant d’arrêter de nouveau. Dans les périodes où je ne buvais pas, j’avais remplacé l’alcool par d’autres substances. Et j’ai toujours été entourée de gens aux comportements toxicomanes. Le rapport avec l’alcool ou les drogues est important dans ma vie, donc il me semble normal de m’interroger sur lui. D’où vient-il? A quel moment ce qui était un soutien devient un problème? Faut-il garder dans sa vie ce qui a été un plaisir mais s’est mis à vous détruire? Je ne défends aucune thèse. D’ailleurs, si je fais dire parfois à mes personnages des choses contradictoires, c’est parce qu’il y a beaucoup de contradictions dans mes pensées. L’ addiction est une question qui traverse les générations. Pour les jeunes gens d’aujourd’hui, ce n’est plus l’alcool comme ça l’a été pour nous, mais ce seront les écrans, les réseaux sociaux, le jeu, la pornographie.

L’un des personnages de Cher connard relie l’origine de son comportement addictif à «la tristesse des parents», au chagrin des ancêtres. Vous ressentez cela?

Je suis d’une génération d’individus dont les parents ont été les enfants de trois guerres successives, 14-18, 39-45 et la guerre d’Algérie, survenues en très peu de temps. Je n’ai pas l’impression que nous ayons pleinement réfléchi que cela fait aussi de nous ce que nous sommes. Il y a des peurs et des douleurs qui se transmettent sans qu’on en soit conscient. Quand on analyse son propre parcours, on pense à son enfance, l’école, les premières amours, etc., mais on porte aussi le bombardement des villes dans lesquelles nos parents ont grandi, l’exil ou les deuils vécus par nos grands-parents et les parents de nos grands-parents. Je viens de l’est de la France, et je me souviens de Verdun et des cimetières de la Première Guerre mondiale, ces immenses déserts de croix blanches à perte de vue. A 4 ou 5 ans, on ne comprend pas vraiment ce dont il s’agit, mais il est impossible que ça ne génère pas une angoisse sur la façon dont les adultes gèrent leurs problèmes et leurs différends. Aujourd’hui, quand on regarde les images de la guerre en Ukraine, comment peut-on imaginer que ceux qui la subissent n’en transmettront pas le traumatisme aux générations futures?

Le vieillissement est aussi un des thèmes abordés par le roman. Il vous fait peur?

Le vieillissement est inéluctable. Face à lui, on ressent tous la même surprise, donc ça va, je peux m’y faire. En revanche, il m’en a coûté d’écrire sur la prise de poids. J’aimerais bien être quelqu’un qui n’en a rien à faire, mais ce n’est pas le cas, je me sens mal quand je prends du poids. C’est ce que j’essaie de faire dire au personnage de Rebecca. Le poids reste quelque chose d’humiliant, donc d’intéressant. Je préférerais avoir des préoccupations plus nobles, mais suis-je responsable si, depuis que je suis petite, on m’a inculqué, comme à toutes les femmes, que c’était important? En même temps, admettre que ce sujet me préoccupe me force à chercher quelque chose d’intéressant à en dire. Quelque chose qui pourra éclairer d’autres que moi.

C’est cela, écrire: chercher et partager ce qu’on a trouvé?

On est parfois étonné du soulagement qu’on peut procurer aux autres. Quand j’écris, je pense beaucoup à moi en tant que lectrice, et je connais ce sentiment qu’on éprouve quand on découvre mis en mots quelque chose qui nous importait mais dont on évitait de parler. C’est quasiment de l’ordre de la magie, parce que ça apaise.

Les deux personnages féminins de Cher connard incarnent deux féminismes divergents…

Rebecca est un type de personnage récurrent dans mes livres: une très belle femme et un mauvais sujet, une hétérosexuelle qui se conduit mal, n’est pas mariée, n’a pas d’enfant, et a un rapport très fort à l’autonomie et à la séduction. Elle n’est pas féministe, plutôt très individualiste, et commence à se politiser à 50 ans lorsqu’elle réalise que sa féminité ne pourra bientôt plus lui servir, ni dans son métier d’actrice, ni dans ses relations avec les hommes. Zoé, elle, est une jeune femme d’aujourd’hui. Les jeunes féministes m’intéressent énormément. Je les suis sur Internet, leur radicalité et leur humour m’enchantent. Certaines choses sont pour elles évidentes, qui ne l’étaient vraiment pas pour les femmes de ma génération. Par exemple, elles ne se sentent pas du tout des citoyens de seconde zone et ne transigent pas sur la légitimité de leur désir. Certaines n’hésitent pas à déclarer qu’elles détestent les hommes, ce qui était tabou auparavant, surtout dans les milieux hétérosexuels. C’est jouissif et joyeux d’être témoin de ça.

J’avais envie de donner la parole à un homme, et j’avais envie qu’il me soit proche: écrivain, issu de la classe moyenne, une sorte de « pièce rapportée » dans le milieu bourgeois de l’édition.

Quelle féministe étiez-vous à l’âge de Zoé, 25 ou 30 ans?

J’ai toujours eu des lectures féministes, alors même que lorsque j’étais jeune, dans les années 1980-1990, le féminisme était vraiment optionnel, au point mort, on n’en parlait plus. J’ai été notamment influencée par les féministes américaines dites «prosexe», qui revendiquaient la sexualité comme moyen d’émancipation. Je me suis sentie isolée pendant des années, jusqu’à ce que je commence à fréquenter les milieux lesbiens, à la veille de mes 30 ans.

Le mouvement #MeToo vous a-t-il appris des choses?

Quand Baise-moi, mon premier livre, est paru, en 1994, j’avais 25 ans, et ma grille de lecture féministe m’a permis d’analyser en partie la situation dans laquelle je me suis retrouvée: des à-valoir plus faibles que ceux des auteurs masculins, des difficultés à être prise aux sérieux au même titre qu’eux. Néanmoins, il a fallu #MeToo pour que je me rende compte que beaucoup de comportements masculins inopportuns à mon égard, que j’avais mis alors sur le compte de ma maladresse, n’avaient rien à voir avec moi. Que si j’avais traversé ces moments désagréables, ce n’était pas parce que j’étais gourde, mais parce que j’avais débarqué dans un milieu où il semblait normal que les hommes voient les jeunes femmes comme une opportunité de s’amuser. En même temps qu’ils m’ont éclairée, les effets de #MeToo m’ont semblé douloureux, parce que d’un coup, vous avez l’impression d’appartenir à une moitié de l’humanité qui avance avec une immense blessure. La succession des prises de parole, ces expériences de femmes inconnues dans lesquelles vous reconnaissez votre propre expérience, les difficultés, le harcèlement ou les violences subies, donnent presque le vertige. C’est comme si on ouvrait toutes ensemble nos poitrines pour montrer nos plaies, et qu’on désignait ainsi à nos agresseurs l’endroit à vif où ils peuvent frapper de nouveau. Montrer sa faille crée une vulnérabilité. Or, toute une partie de la population, du côté masculin, aimerait qu’on recommence exactement comme avant. Il faut s’attendre à un retour de bâton. Pas de la part de tous les hommes, sans doute, mais d’une partie conséquente d’entre eux. Il suffit, pour le mesurer, de lire sur les réseaux sociaux les commentaires haineux qui se sont déchaînés sur Amber Heard, lors du procès pour violences qu’elle a intenté à Johnny Depp. Par ailleurs, et même si ce n’est pas un prolongement de #MeToo, la remise en cause du droit à l’avortement aux Etats-Unis nous dit combien il n’ est pas acquis pour les femmes que leur corps leur appartient, et non pas aux hommes ou à la société. Je n’ en suis pas surprise, car je suis très attentive à ces questions – cela me vient sans doute de ma mère, qui militait au planning familial. Dans les fictions américaines, et françaises aussi parfois, quand un personnage féminin est enceinte et n’en a pas envie, on voit bien comment l’avortement est la dernière solution à laquelle elle pense, tant c’est une décision tragique. Et si elle décide finalement d’avorter, c’est au prix d’une énorme culpabilité. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas avorter sereinement? Nous n’avons pas à justifier de notre sérieux quand nous décidons d’avorter. Un droit est un droit, aucune femme ne devrait avoir à s’expliquer sur sa décision d’avorter.

Votre manifeste féministe, King Kong Théorie, est devenu une référence pour la jeune génération…

Au moment où il a été publié, en 2006, il était un peu seul. Mais depuis, beaucoup de livres sur le sujet sont parus, donc sa pérennité me surprend. Et me fait plaisir. Il me semble qu’il agit comme un feelgood book, en permettant à celle qui le lit de reconnaître sa vulnérabilité, tout en se sentant finalement, et paradoxalement, plus forte. Je n’y avais pas pensé en l’écrivant, mais je constate que c’est comme si le livre disait à ses lectrices: ne t’inquiète pas, tes blessures ne t’empêcheront pas de vivre.

«Désormais, on se lève et on se barre», le texte fracassant que vous avez donné au quotidien Libération il y a deux ans, en réaction au César attribué à Polanski et au départ d’Adèle Haenel de la cérémonie, a lui aussi donné beaucoup de force aux femmes…

Je regardais la cérémonie avec des amis quand j’ai reçu plusieurs textos qui m’ont signifié que je n’étais pas seule à être atterrée et en colère. Il se trouve que mon truc à moi, mon atout à l’écrit, c’est la réponse violente. Je ne viens pas discuter, argumenter, ou même gâcher la fête, je viens casser la table. Ce texte-là venait formaliser un sentiment que beaucoup d’entre nous ont ressenti ce soir-là. Ce César disait aux femmes: ce que Polanski a fait, ce n’est pas grave, et ça va continuer. Que Roman Polanski fasse des films ne me dérange pas, mais que le milieu du cinéma choisisse de lui décerner la plus prestigieuse des récompenses de la soirée, qui plus est pour ce film sur le «J’accuse» de Zola, comme si les hommes s’identifiaient à Dreyfus injustement accusé et condamné… Ce n’est pas possible de laisser passer ça sans réagir.

Le monde du cinéma est dur envers les femmes, on le sait, mais qu’en est-il, selon vous, de l’édition?

Pour écrire un livre, on n’a pas besoin de solliciter des dizaines de personnes afin qu’elles vous financent, comme c’est le cas au cinéma. La pression n’est pas la même. Quand vous publiez votre livre, même s’il marche bien, les sommes en jeu n’ont rien à voir avec celles de l’industrie cinématographique. On peut gagner de l’argent avec les livres, je l’ai vu avec le succès de Vernon Subutex. Mais le Goncourt, ce n’est pas le festival de Cannes! Par ailleurs, l’édition est un milieu très bourgeois, et l’une des règles d’or de la bourgeoisie est de ne rien dire, même lorsque quelque chose de grave se produit, de ne jamais reconnaître ses fautes, de se sentir toujours légitime. Peut-être serait-on surpris de savoir ce qui s’y passe vraiment…

Vous manifestez envers Oscar, le personnage d’écrivain et de harceleur de Cher connard, la même empathie qu’envers les deux personnages féminins. Vos lectrices n’en seront-elles pas choquées?

J’en suis consciente. Tout comme certaines me reprocheront que les trois personnages soient hétéro- sexuels. C’est venu comme ça et j’ai décidé de l’assumer. C’est ma liberté d’écrivain, je ne suis pas là pour faire ce qu’on attend de moi. J’avais envie de donner la parole à un homme, et j’avais envie qu’il me soit proche: écrivain, issu de la classe moyenne, une sorte de «pièce rapportée» dans le milieu bourgeois de l’édition. Créer ce personnage et manifester de l’empathie envers lui est ma manière de déclarer: trente ans après mon premier livre, je partage toujours beaucoup de choses avec un individu que son milieu social d’origine ne destinait pas à écrire. Et j’ai des points communs avec certains hommes que je n’aurai jamais avec des femmes bourgeoises. J’ai aussi des points communs avec les femmes bourgeoises, bien sûr, mais je n’oublie pas qu’il existe des hommes qui me ressemblent. Quand la militante féministe et LGBT Alice Coffin a déclaré ne plus vouloir lire, regarder ou écouter des œuvres créées par des hommes, je comprends sa démarche et la trouve d’autant plus intéressante qu’elle déclenche une avalanche de protestations grotesques. Mais moi, je ne renoncerai pas à écouter du rap, parce qu’il est fait par un certain type de garçons dont je me sens proche. Et je ne renoncerai pas non plus à lire des écrivains comme Nicolas Mathieu, Mahir Guven ou Johann Zarca, car qu’ils soient des hommes ou pas, ce dont ils parlent me parle, et là d’où ils parlent, c’est aussi chez moi. Je ne suis pas tout le temps une femme et rien d’autre qu’une femme. Et avec l’âge, cette question d’être un homme ou une femme m’intéresse, au fond, de moins en moins.

(1) Cher connard, par Virginie Despentes, Grasset, 352 p.

Entretien publié dans Télérama, le 17 août 2022.

BIO EXPRESS

1969

Naissance, le 13 juin, à Nancy, dans l’est de la France.

1994

Publie Baise-moi (éd. Florent Massot), qui la fait connaître du grand public.

2006

Fait paraître son premier essai, King Kong Théorie (Grasset), retentissant manifeste féministe.

2010

Reçoit le prix Renaudot pour Apocalypse bébé (Grasset).

2015 – 2017

Ecrit la trilogie Vernon Subutex, vendue à plus d’un million d’exemplaires.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici