Epidémie d’obésité: pourquoi on est de plus en plus gros (analyse)

D’ici à 2035, plus de 50% de l’humanité sera concernée par l’obésité. La Belgique n’est pas épargnée par ce problème majeur de santé publique. Un fléau inéluctable?

C’est un calcul tout simple, conçu au milieu du XIXe siècle par un Gantois, le mathématicien et astronome Adolphe Quetelet. Il suffit de diviser son poids, exprimé en kilos, par le carré de sa taille, en mètre, pour savoir si on est trop mince, trop gros ou dans la norme. Pour le Belge, le verdict est sans appel: avec un IMC (indice de masse corporelle) de 25,5 de moyenne (alors que celui d’une personne de «poids normal» doit osciller entre 18,5 et 25), il est un peu à l’étroit dans son jeans. En chiffres, ça donne ceci: plus de cinq Belges sur dix sont en surpoids, et environ 20% d’entre eux sont considérés comme en situation d’obésité. La tendance est d’autant plus inquiétante qu’elle touche surtout les moins de 18 ans: un sur cinq est déjà en surpoids, un sur vingt est obèse.

Le budget est rarement le problème. C’est plutôt une question de méconnaissance que de priorité.

Voici un quart de siècle, pourtant, ce même Belge présentait déjà, avec une moyenne de 24,5, un peu d’embonpoint mais son poids n’était pas encore consi- déré comme un facteur de risque pour sa santé. Réputé bon vivant, il est toutefois loin d’être le seul concerné par ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère aujourd’hui comme une épidémie. C’est toute l’Europe qui mange trop, trop gras, trop sucré, trop salé. Et qui en meurt: 1,2 million de décès par an sont attribués à l’obésité. La malbouffe est aussi responsable d’un nombre croissant de problèmes cardiovasculaires et respiratoires, de cancers ou encore de cas de diabètes.

Une autre perspective est apportée par la Ligue cardiologique belge: entre 1975 et 2016, le nombre d’adultes obèses a augmenté de 138%, avec une accélération encore plus importante de 21% entre 2006 et 2016. Une scénario catastrophe que tient à nuancer Katia Castetbon. Pour la professeure d’épidémiologie à l’école de Santé publique de l’ULB, l’augmentation de la prévalence date effectivement des années 1980, mais on note dès les années 2000 une prise de conscience de la nécessité de manger mieux. Et si, chez les enfants, la courbe continue effectivement de grimper, on observe tout de même une forme de ralentissement.

Reste que si rien n’est mis en place pour freiner cette obésité galopante, un enfant sur cinq et un adulte sur trois atteindra le seuil d’obésité (IMC 30) d’ici à 2035. Et comme les jeunes d’aujourd’hui seront les moins jeunes de demain, l’impact financier annuel de leur prise en charge par les soins de santé devrait tout simplement exploser. De 600 millions d’euros en 2000, on se rapprocherait des 13 milliards d’euros (727 à l’échelle européenne, selon le World Obesity Atlas 2023), toujours à l’horizon 2035. Pour l’Inami, la note sera salée.

Vaincre l’obésité, une recette simplissime?

Le lien entre le surpoids et le risque de développer une maladie chronique ou d’autres pathologies pouvant réduire l’espérance de vie ou les années de vie en bonne santé est communément admis. Plus personne aujourd’hui ne conteste que l’excès de gras, de sel et de sucre nuit à la santé, au même titre que le tabac ou l’alcool. Pourtant, l’aiguille de la balance pointe toujours plus vers la droite. A qui la faute? Au mangeur ou à celui qui le nourrit?

«Pendant longtemps, on a attribué la responsabilité du surpoids et de l’obésité aux individus en focalisant les campagnes de prévention sur leurs comportements. Depuis une quinzaine d’années, on reconnaît que les environnements alimentaires sont obésogènes. Cette nouvelle vision, et le fait que l’on admette qu’il faut intervenir sur d’autres paramètres et sur le long terme si on veut faire bouger les choses, a mis du temps à s’imposer. C’est ce qui explique le sentiment d’échec face aux campagnes d’information, retrace Katia Castetbon. Nous avons été confrontés au même problème avec le tabac. Le fumeur a longtemps été désigné comme le principal responsable alors que c’est surtout en augmentant le prix du paquet de cigarettes de façon drastique qu’on a obtenu des résultats. Bien entendu, l’obésité est un problème plus complexe que le tabac car il n’est pas lié qu’à l’alimentation. Il l’est aussi à l’activité physique, à la génétique, au métabolisme ou encore au sommeil, mais la stratégie doit être la même: multiplier les leviers.»

Pour l’OMS, l’Europe ne parviendra à retrouver la ligne qu’en intensifiant la prévention dès le plus jeune âge, en soumettant l’industrie agroalimentaire à des réglementations plus strictes et en poussant davantage les sédentaires que nous sommes à bouger pour éliminer. Sur papier, ce plan en trois axes sonne plutôt bien, mais dans les faits, il risque de se heurter à quelques obstacles, comme le craint un autre épidémiologiste, Serge Hercberg.

«Qu’il s’agisse de l’obésité ou d’autres grands enjeux de santé publique comme le tabac, l’alcool ou la sécurité routière, il faut développer une approche cohérente. Les mesures permettant de diminuer les problèmes de santé publique sont connues et ont été détaillées dans de nombreux rapports. Mais des rapports qui dérangent, dénonce ce professeur à la Sorbonne et spécialiste de la nutrition en Santé publique. Dans le cas de la mauvaise alimentation, le dispositif passe par l’interdiction de la publicité et du marketing autour des produits néfastes, la création d’incitants fiscaux, de subventions pour la production de bons produits ou encore la diminution de la teneur en graisse, en sucre ou en sel. Pour obtenir des résultats, il faudra se dresser contre l’ingérence de lobbys extrêmement puissants et efficaces, capables de mettre en place des stratégies bien huilées destinées à retarder ou à bloquer la mise en place de dispositions à l’échelle européenne comme à celle des Etats membres.»

La guerre des scores

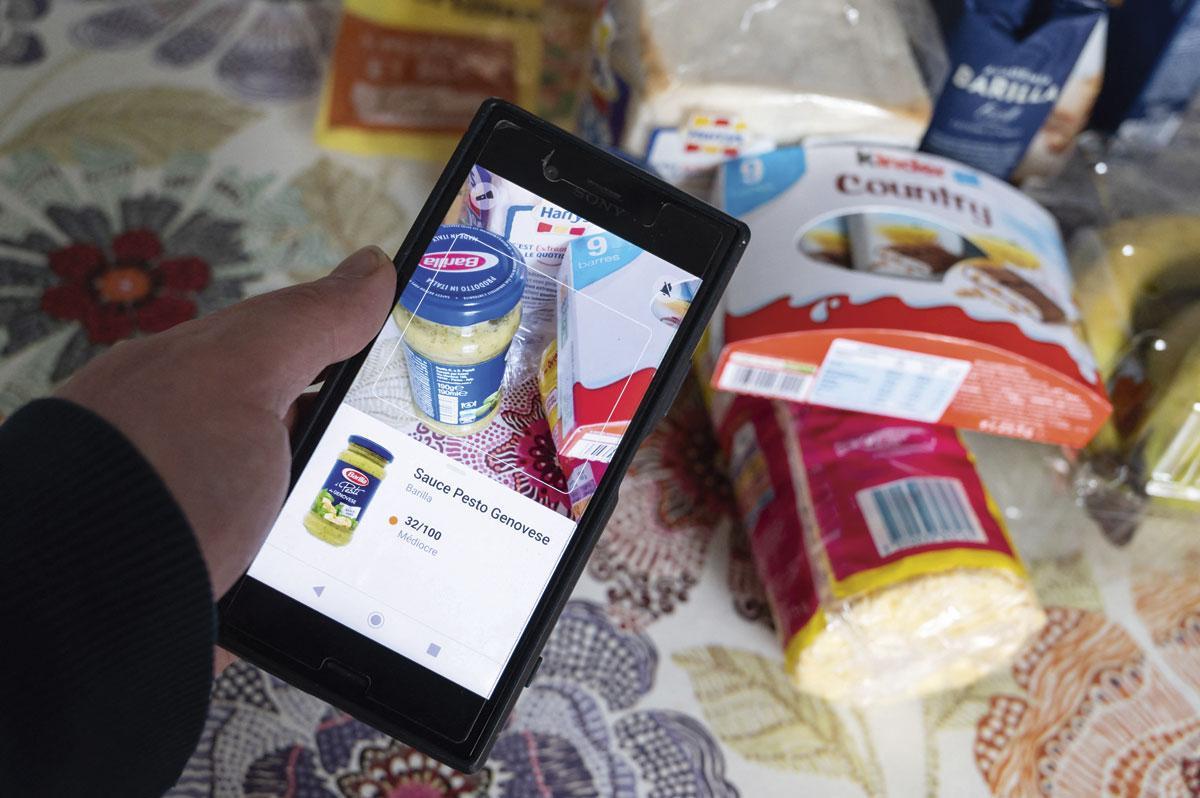

Apparu en 2017 en France, le Nutri-score s’est rapidement imposé comme l’un des outils les plus didactiques pour informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle des aliments et des plats que lui propose la grande distribution. Le système d’étiquetage à cinq niveaux imprimé sur le devant des emballages, allant de A pour la crème de la crème à F pour les «crasses» et du vert au rouge, a rapidement conquis d’autres pays européens: la Belgique, depuis avril 2019, mais aussi l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Espagne – plus la Suisse, hors Europe. Au Royaume-Uni, la situation est un peu particulière: le label Multiple Traffic Lights (MTL) a été préféré au Nutri-score, alors que la Commission européenne, elle, le trouvait trop simpliste et avait tiqué sur certaines évaluations paradoxales (le Coca light étiqueté plus sain que l’huile d’olive extra vierge, notamment). Par contre, Londres a pris des dispositions pour limiter la publicité autour des produits alimentaires peu qualitatifs, en se basant sur le même algorithme que celui utilisé pour le Nutri-score. Un savant calcul qui tient compte, à la fois, des points forts et des points faibles de la marchandise. La teneur en sucres, en acides gras saturés, en sel et les calories faisant logiquement baisser la moyenne, la teneur en fruits, légumes, fibres ou protéines l’améliorant.

Pour obtenir des résultats, il faudra se dresser contre des lobbys extrêmement puissants et efficaces.

Clair et plutôt fiable malgré quelques erreurs de jeunesse, le Nutri-score a tout pour plaire. Pourtant, certains pays font la fine bouche: c’est le cas de l’Italie – qui a entraîné dans son sillage la Grèce, la République tchèque et la Roumanie – pour qui le système d’évaluation porte préjudice à la tradition culinaire italienne qui fait la part belle aux fromages et aux charcuteries. Ses détracteurs lui reprochent également d’être trop simple, trop strict et infantilisant pour le consommateur. Il symboliserait en prime une entrave aux libertés individuelles.

C’en est au point qu’un bras de fer s’est engagé au sein de l’Union entre les pros et les anti-Nutri-score. En mai 2020, la Commission avait annoncé son intention d’imposer le logo à tous ses Etats membres, histoire d’harmoniser le système d’évaluation des produits issus de l’industrie agro- alimentaire. Près de trois cents scientifiques européens, épaulés par une trentaine d’associations, avaient marqué leur soutien au projet, tout en dénonçant le torpillage exercé par les puissants lobbys du secteur agroalimentaire, eux-mêmes soutenus par certains gouvernements, l’Italie en tête. Depuis: rien. La disposition européenne, annoncée pour le courant de l’année 2023, se fait attendre. Serge Hercberg, qui est aussi le «papa» du Nutri-score et l’auteur de Mange et tais-toi (Humensciences, 2022), s’agace de la situation.

«L’alimentation est l’un des grands enjeux actuels de santé publique. Mais elle a aussi un coût social et économique important. La Fevia (NDRL: Fédération de l’industrie alimentaire belge), par exemple, représente 450 000 emplois, la grande distribution 750 000. Pour bloquer les mesures prises qui ne leur sont pas favorables, les lobbys vont parfois jusqu’à discréditer les études scientifiques allant à l’encontre de leurs intérêts et prétendre que les recherches ne sont pas assez documentées, que les chercheurs sont des illuminés ou qu’ils ne pensent qu’à flatter leur ego. Grâce aux relais dont ils disposent, leurs discours sont portés auprès des parlementaires et des ministères. Ils ont accès aux e-mails, aux réunions secrètes… Leur influence est perceptible tant à l’échelon national qu’européen. C’est ce qui explique que certains Etats proposent d’autres systèmes d’étiquetage ou demandent que d’autres études soient menées pour retarder son introduction. En espérant que d’ici aux prochaines élections, des changements politiques leur soient favorables. Et on sait que les mouvements populistes se montrent en général assez défavorables au Nutri-score…»

Le choix laissé aux nations d’adopter ou non le Nutri-score n’est pas le seul obstacle à l’harmonisation des informations sur les qualités nutritionnelles, soulève encore le scientifique français. Le fait que certaines marques jouent le jeu (elles sont près de mille à avoir accepté) et d’autres pas est un sérieux handicap, d’autant que dans le camps des récalcitrants, il y a quelques géants comme Coca-cola, Ferrerro, Lactalis, Mars Incorporated, Mondelez, Kraft Heinz ou Unilever. La récente décision du comité scientifique européen du Nutri-score de rétrograder les sodas à base d’aspartame et le lait entier pour répondre aux critiques sur le caractère obsolète de certaines de ses recommandations, ne risque pas de faire leurs affaires non plus.

Buffet de campagne

Dans la lutte contre le surpoids et l’obésité, l’Europe n’est pas seule aux fourneaux. Les Etats membres ont plus qu’un rôle de simples commis à jouer. Depuis 2006, la Belgique table sur un Plan fédéral nutrition santé pour améliorer les habitudes alimentaires et le niveau d’activité physique de la population. La Convention Sel conclue avec la Fevia et Comeos (la fédération du commerce et des services) a permis d’en faire baisser la consommation journalière moyenne chez les Belges de 10,45 grammes en 2009 à 9,5 grammes en 2014. En 2016, les mêmes partenaires ont signé la Convention pour une alimentation équilibrée. Objectif: réduire de 5% l’apport calorique en allégeant les produits en sucres et/ou graisses ou en améliorant leur composition. Plus de deux entreprises alimentaires sur trois en Belgique ont modifié la composition d’au moins un de leurs produits. Depuis 2015 aussi, une taxe frappe les boissons contenant du sucre ou d’autres édulcorants, tels que le cola, la limonade et l’eau aromatisée. Les droits d’accises atteignent aujourd’hui les 11,9 euros par hectolitre, et pourtant les distributeurs vendent toujours autant de limonades. Dans sa dernière note de politique générale, Frank Vandenbroucke (Vooruit) annonçait un «virage pour la santé» à travers trois plans intégrés – alcool, tabac, alimentation – prévus pour 2023. Il est vrai que, dans les faits, les choses commencent à bouger. Récemment, le ministre de la Santé a déclaré qu’il envisageait de suivre l’exemple du Royaume-Uni en limitant l’exposition des jeunes à la publicité pour des aliments trop sucrés, trop gras, trop salés et pour les fast-foods. Une autre idée fait son chemin: supprimer la taxe sur les fruits et les légumes pour inciter le Belge à en consommer davantage.

Le slogan “cinq fruits et légumes par jour” a été un flop magistral.

Mesures ou mesurettes? Le plan national nutrition et santé est ambitieux, reconnaît Pascale Mestrez, responsable de la filière médicale du Centre de l’obésité du Grand hôpital de Charleroi. Mais comme souvent en Belgique, les moyens manquent pour atteindre les objectifs fixés. Depuis quinze ans, cette médecin nutritionniste voit défiler des patients obèses issus de toutes les classes sociales. Ce qui la frappe, c’est leur incapacité à discerner les aliments sains des autres, alors qu’ils sont exposés, comme n’importe quel autre citoyen, aux informations et aux campagnes de prévention. C’est bien ça, le problème: à force d’entendre des injonctions, des conseils et des recommandations, parfois contradictoires, le Belge ne sait plus ce qu’il doit mettre dans son assiette.

«Le slogan “cinq fruits et légumes par jour” a été un flop magistral, illustre la spécialiste. Pour certaines personnes, cela signifiait qu’ils devaient manger ces aliments en plus de ce qu’ils consommaient déjà au cours de la journée. Ça ne fonctionne que chez celles qui étaient déjà instruites et pratiquaient une discrimination dans l’alimentation. Et encore, même elles se sentent parfois perdues dans tous ces discours généralistes sur ce qu’il convient de manger ou non. Par ailleurs, un aliment peut être nutritif sans qu’il soit recommandé d’en manger dans votre situation personnelle. Si vous mangez dix fruits par jour, vous augmentez aussi le risque d’obésité.»

Encore faut-il savoir ce qu’est un fruit et un légume… Car en matière d’alimentation équilibrée, les connaissances des jeunes sont assez basiques. Il arrive que les patients de Pascale Mestrez soient incapables de citer plus de trois légumes ou qu’ils confondent légumes et féculents. «L’éducation à la bonne alimentation devrait être intégrée dans le programme scolaire. Il faut que les enfants puissent acquérir les bases en matière de nutrition, de diététique et de cuisine. Or, à ce jour, rien n’est véritablement mis en place pour les guider».

Se nourrir de bons produits a un prix. Tout le monde ne peut pas s’offrir trois bowls healthy par semaine, ni passer deux heures le soir à mitonner du poisson vapeur au quinoa pour toute la famille. La question du budget est évidemment capitale mais elle ne justifie pas tout, s’accordent à dire les spécialistes. Aujourd’hui, même les enseignes de hard discount mettent davantage en avant les produits sains.

Question de choix? «Il est clair que le patient en excès de poids à un rôle à jouer. Comme tout le monde, il est soumis à de nombreuses influences, notamment de la part de l’industrie agroalimentaire. Mais peut-on le rendre responsable de sa situation, comme le pensent certaines personnes? Plusieurs facteurs interagissent et influencent nos habitudes alimentaires, comme le télétravail ou la santé mentale. On sait, par exemple, qu’on compte plus de déprimés chez les patients obèses», tranche Jean-Paul Thissen, chef de clinique au service d’endocrinologie et nutrition aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Question de priorité, alors? Non plus, répond Pascale Mestrez. «Les précarisés sociaux veulent généralement bien faire. Mais l’idée reçue selon laquelle les aliments ultratransformés sont moins chers que les fruits et les légumes de base est tenace. De ce que j’observe, le budget est rarement le problème, sauf dans le cas de ceux qui ont recours à la banque alimentaire. C’est plutôt une question de méconnaissance que de priorité.» Question de moyens et de politique alors? Il semblerait que oui.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici