«Toutes les cartes reposent sur une intention»: Nepthys Zwer ou la cartographie pour changer le monde (entretien)

L’historienne Nepthys Zwer envisage la cartographie comme un outil de lutte pour changer le monde. Un outil politique, même, au service de ceux qui n’ont pas voix au chapitre.

Se définissant comme féministe radicale, membre du groupe de recherche indépendant Visionscarto, «lieu de recherche et d’expérimentation sur les mille et une façons de visualiser et de « dessiner’’ le monde, non pas tel qu’il est, mais tel qu’on le voit, tel qu’on le perçoit, tel qu’on le comprend», elle a bifurqué, avec le temps, vers la contrecartographie. Cet outil de lutte, qui met en lumière des problématiques ignorées par la cartographie conventionnelle, comme on le constate dans Ceci n’est pas un atlas (1), l’ouvrage collectif qu’elle a récemment coordonné. Un outil utilisé par des groupes pour formuler des messages politiques, expose-t-elle.

Dans Ceci n’est pas un atlas, on évoque la «cartographie critique», la «cartographie radicale» et la «contrecartographie». De quoi s’agit-il exactement?

La contrecartographie, terme qu’on doit depuis 1995 à la sociologue américaine Nancy Peluso, englobe la cartographie radicale et la cartographie critique, dont les nuances sont historiques: au siècle dernier, deux très grands géographes, le Britannique David Harvey et l’Américain William Bunge, ont utilisé les termes de «géographie radicale», pour le premier, et de «géographie critique», pour le second. De là ont découlé la cartographie radicale et la cartographie critique parce que, si vous êtes géographe, normalement vous dressez des cartes, puisque c’est le médium privilégié de l’information géographique. Après, l’histoire a fait des vagues et a suivi son cours et, selon les pays et les engagements politiques, on emploie l’un ou l’autre de ces deux termes. Mais on dit que la cartographie radicale est celle des activistes et la cartographie critique celle des instances universitaires. Aujourd’hui, où l’on a fait de plus en plus une recherche engagée, les limites sont floues et plutôt une question d’appréciation.

La vôtre penche plutôt vers quelle terminologie?

Radicale. Parce que le terme signifie «aller à la racine». Et à la racine, il y a l’être humain. Donc c’est une cartographie qui est dissidente, totalement, de la façon habituelle que nous avons de faire des cartes. Les cartes radicales, ou les contrecartes, émanent d’autres personnes, non formées à la cartographie, pas forcément géographes et ne disposant pas d’un soutien institutionnel ou d’un pouvoir économique pour les produire et les diffuser. Elles émanent de groupes qui ont à formuler un message politique. Formuler pour eux-mêmes et à destination éventuelle du public ou des administrations, des municipalités, des tribunaux. En cela, elles sont très différentes et portent sur des sujets nouveaux. Elles présentent des informations qui proviennent du public que la philosophe féministe indienne Gayatri Spivak a désigné, en 1985, sous le vocable de «subalterne», soit les personnes qui n’ont pas voix au chapitre. Ces cartes émanent donc généralement de groupes civils, ou vous, ou moi. Surtout, de personnes et groupes qui subissent une injustice sociale. C’est pour ça que Ceci n’est pas un Atlas reprend beaucoup d’exemples de cartes dessinées dans les pays dit «émergents».

S’il y a cartographie dissidente, c’est que la cartographie traditionnelle pose problème…

Oui. Toutes les cartes reposent sur une intention. Quelqu’un a une intention et produit un discours sur le monde, soit pour apporter une information qu’il juge pertinente, soit pour infléchir une opinion. Toutes les cartes sont construites sur ce modèle: une personne ou un groupe, disposant de plus ou moins de pouvoir, a une intention et va chercher à défendre son point de vue par un outil extrêmement puissant, à savoir une carte. Extrêmement puissant parce qu’il s’agit d’une image, qu’on pense scientifique et qui bénéficie de ce crédit de scientificité et d’objectivité qui fait qu’on sera enclin à la croire. Toutes les cartes, même les contrecartes, reposent sur ce pouvoir absolument fabuleux qu’est l’image produite sur le monde, le discours produit sur le monde. Alors, soit le discours est convenu, parce qu’il est produit par des groupes qui sont les énonciateurs légitimes, ou reconnus comme tels – parce que détenteurs d’un certain pouvoir, politique, économique ou institutionnel –, soit il est produit par des personnes alternatives.

La carte, quelle que soit l’intention de qui la dresse, s’applique toujours à un territoire?

Là, vous faites entrer le loup dans la bergerie! Qu’est-ce que le territoire? C’est une certaine façon de se représenter votre environnement. C’est une conception, interne à la géographie, qui repose sur des présupposés historiques. Si vous partez de la notion de limite, de frontière, de ce qui sépare des groupes sociaux ou des Etats-nations, vous avez plusieurs façons de concevoir cette frontière. Soit vous la concevez comme une zone d’affrontement, de séparation, soit vous la concevez comme une interface. Or, c’est la conception de la limite en tant que zone de rupture qui s’est imposée en Occident, ce grand acteur de l’histoire mondiale. Cette conception s’est imposée depuis les Traités de Westphalie, en 1648, par lesquels on a redéfini les limites entre les pays européens et concrétisé l’idée d’Etats-nations: donc, si vous vivez dans un Etat-nation, vous avez un territoire, vous y êtes souverain et vous allez le défendre, vous serez prêt à mourir pour lui, parce qu’il y a toute cette construction imaginaire de la nation qui s’imposera à vous, et la carte en servira de médium. Pour que la silhouette de votre pays soit quelque chose d’important pour vous. Elle devient ainsi un lieu de mémoire et l’idée que les frontières délimitent les territoires s’impose à la géographie et à la cartographie. Mais on pourrait opposer à ça – et moi je le fais, rejoignant en ça beaucoup de groupes d’autres cultures, notamment sud-américaines, australiennes, africaines – une approche de l’espace qui est celle des usages des communautés y évoluant. Si vous avez cette conception de l’espace, vous ne pensez pas en territoire mais en usage de l’espace, en la façon dont s’y déploie la vie. Et vous ne pourrez jamais concevoir la limite comme une zone de confrontation mais bien comme une zone d’échange. Prenez une rivière: c’est une interface, parce qu’une activité économique s’y déploie. Les rivières ne séparent pas les groupes, elles sont l’endroit où peuvent se faire le commerce, la vie économique, les échanges culturels… L’idée qu’il y aurait des frontières naturelles est ainsi complètement artificielle. Or, tous les traits sur les cartes conventionnelles découlent de cette façon de se représenter la surface du monde en territoires, en quelque chose qu’on peut séquencer, qu’on peut se partager, qu’on peut posséder. C’est très important parce que si vous faites un usage de l’espace, vous n’êtes pas obligé de le posséder, mais si vous en faites une propriété, vous induisez que vous avez des ennemis qui pourraient empiéter sur votre territoire. Donc, cette notion de frontière-limite a beaucoup d’incidence sur la façon dont nous percevons et concevons l’espace. Beaucoup de géographes opposent d’ailleurs l’espace au territoire. Après, bien sûr, il y a mille et une façons d’appréhender notre environnement.

La Conférence de Berlin, en 1884-1885, qui partage l’Afrique entre pays colonisateurs en traçant des lignes entre ce qui revient aux Belges, aux Français, aux Allemands, aux Anglais, incarne-t-elle cette approche de frontières-limites?

Le partage de l’Afrique en est un exemple absolument formidable, avec les frontières qui y sont des lignes, comme en Amérique: elles ont été tracées sur du papier, avec une règle et un crayon, ce qui explique qu’elles soient rectilignes. Je pense aussi au Traité de Tordesillas, en 1494: l’Espagne et le Portugal, les deux seules puissances coloniales d’alors, s’y définissent une ligne de partage territorial qui part du Cap Vert pour aller jusqu’à l’Amérique du Sud, en la coupant. Concrètement, le Portugal prend les territoires situés à l’est et l’Espagne ceux situés à l’ouest. Cette ligne explique pourquoi on parle portugais au Brésil. C’est le plus bel exemple de ce que peut provoquer un trait sur une carte.

La carte ne fait donc pas que refléter une histoire ou un récit: elle forge ce récit…

Elle est le récit. En ayant presque sa vie propre, par la suite. La carte, c’est la fabrique du consentement, en fait. Puisqu’on a tellement besoin des cartes, pour un tas de raisons – on en a toujours fait et on continuera d’en faire –, puisqu’elles semblent si fiables, on ne questionnera jamais leur genèse ni leurs intentions sous-jacentes. Elles ont une telle force performative qu’elles nous imposent un point de vue auquel nous allons croire puisque, concrètement, nous avons devant les yeux l’ensemble du monde. Elles ont un pouvoir immense. La géographie, ça sert souvent à faire la guerre et la carte y contribue. Parce que chaque traité de paix aboutit à une répartition de territoires, entre Etats-nations. Dès lors, on y négocie, on y prépare, en fait, les prochaines guerres puisqu’on y répartit ces territoires sans tenir compte de la vie des populations qui y évoluent. Prenez le traité de Versailles, en 1919, après la Première Guerre mondiale: les délégations arrivent avec leurs cartes et les plus astucieuses, les plus professionnelles, les plus convaincantes obtiennent davantage de territoires que les autres. Ça se joue toujours dans des bureaux, à côté d’une cheminée, par terre sur le tapis. Mais avec des cartes. Pour s’approprier des morceaux de terre.

Lire aussi | La carte, le territoire et la marche du monde

Donc la contrecartographie est le contrepouvoir de la cartographie traditionnelle?

Contrepouvoir? Soyons pragmatiques. La production d’une carte repose sur une économie et sur un pouvoir hégémonique. Si vous ne l’avez pas, votre carte passera aux oubliettes. La contrecarte opère à d’autres niveaux. Le premier est celui de sa confection, surtout dans le cas des contrecartes collectives: c’est un moment où on se concerte et où on met au jour une problématique dont, très souvent, la plupart des autres n’ont pas conscience. Exemple: si vous êtes un autochtone d’Amazonie et que le petit territoire sur lequel se déploie votre espace de vie est l’objet de convoitise d’une multinationale, pour une extraction minière par exemple, en dessiner la carte sert à faire prendre conscience des enjeux de cette lutte pour votre espace et ses ressources. Ce qui vous permettra aussi de vous fédérer en groupe, de vous définir. Et si vous vous définissez, vous pouvez forger une identité qui deviendra, sur le plan stratégique, mobilisable.

«En essayant de traduire graphiquement leurs problématiques, les groupes arrivent à mieux les affirmer.»

Le livre montre de très beaux exemples de groupes qui finissent par se définir d’après leur activité, de chasse, de pêche, de cueillette… Ces groupes font souvent des cartes qu’ils peuvent produire devant des tribunaux. C’est quelque chose d’assez ancien en Amérique du Sud, où on a dressé des cartes des usages de certains groupes vivant retirés dans la forêt. Pour faire exister ces groupes sur la carte, pour produire du réel. Pour montrer que, non, ce n’est pas un vide ou un blanc sur la carte, là, c’est un endroit où vivent des êtres humains, donc on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas nier leur existence en les gommant de la carte ou en ne les y faisant pas apparaître. La carte a ce pouvoir-là. Et les groupes qui produisent leur carte font soudain émerger des problématiques dont on se rend souvent compte qu’elles sont partagées. En discutant et en essayant de produire une forme, en essayant de traduire graphiquement leurs problématiques, ces groupes arrivent à beaucoup mieux les affirmer, à en mesurer les effets et à en prendre conscience. Et ça, c’est le b.a.-ba pour une mobilisation politique ou activiste, après. Je pense à un groupe qui a fait l’année dernière la carte de l’offre culturelle dans la région autour de Besançon, en France: celle-ci montre des cercles concentriques autour de Besançon et ainsi que l’offre en matière de théâtre, de cinéma, de danse ou de musique s’amenuise au fur et à mesure qu’on s’éloigne de Besançon. C’est ce genre de non-dits, de problématiques invisibles qui peuvent émerger par une carte produite par les personnes concernées.

Lire aussi | Géographie: l’Europe revisitée par les Américains

Au point de pouvoir faire changer les choses?

Absolument. Le philosophe, sociologue et économiste autrichien Otto Neurath a développé un système de visualisation représentant par des pictogrammes simples et clairs des statistiques qui concernent la vie de tous les jours, comme des données économiques ou sociales, pour, disait-il, donner accès à tout le monde «à une information confisquée par les élites». Pour que la population dans sa globalité soit à même de se forger un avis plus éclairé, d’entraîner son esprit critique, de disposer des arguments, de se rôder à l’argumentation et de pouvoir défendre ses droits. C’est exactement ce que fait la contrecartographie aujourd’hui.

«La contrecarte est politique; elle permet aux citoyens de redevenir acteurs de la cité dans laquelle ils vivent.»

C’est l’exemple, présent dans Ceci n’est pas un Atlas, de la carte des noms de rue de Vienne, où celles avec un nom de femme sont ultraminoritaires?

Oui. Vous y avez un jeu de couleurs, avec en bleu les rues au nom de personnages masculins et en rouge celles au nom de personnages féminins et on voit bien que, malgré toutes les bonnes volontés du monde, on a un gros problème: les noms de femmes n’apparaissent que rarement. Mais ce n’est pas tout: quand un nom de femme apparaît, c’est pour de petites rues, de petites avenues, des impasses. De là, de cette carte-là, plusieurs questions se posent: pourquoi ne renommons-nous pas les grands axes, comme les boulevards et avenues, avec des noms de femmes? Pourquoi, lorsqu’un nom de femme apparaît dans l’espace public, dans notre paysage informationnel, n’est-il que rarement celui d’une grande scientifique ou d’une femme ayant fait avancer le droit, les causes sociales? Pourquoi est-il la plupart du temps celui d’une artiste? Pourquoi ne cherche-t-on pas des femmes qui travaillent dans des domaines masculins, où elles doivent donc se battre encore mille fois plus que les autres pour obtenir une visibilité, pour que l’histoire les retienne? Pourquoi sont-elles là, à travailler, à créer, à faire mais que l’histoire les efface presque systématiquement?

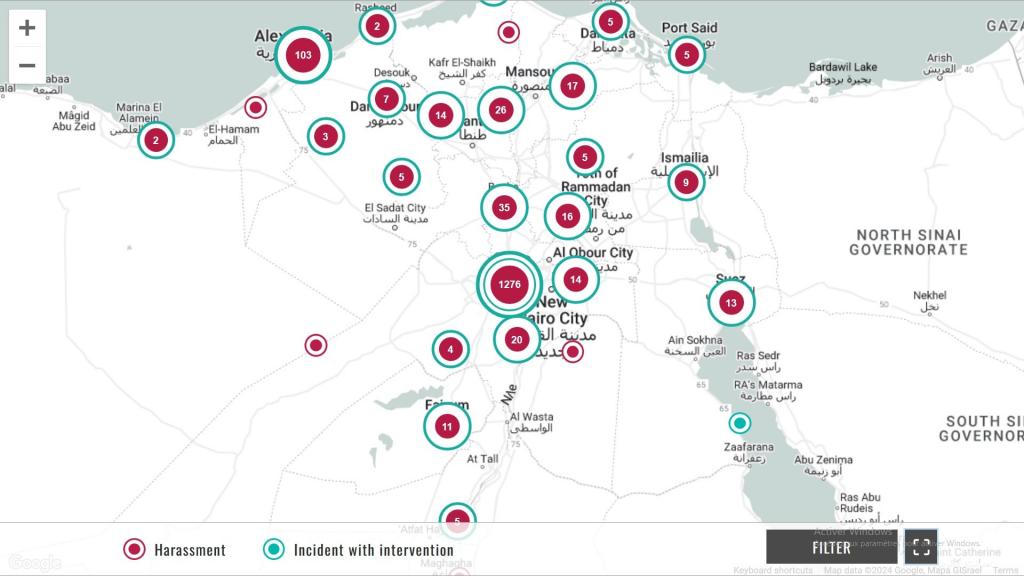

Et comment interpréter la carte égyptienne indiquant le nombre d’agressions sexuelles contre des femmes, et l’endroit où elles ont eu lieu? Comme un signal d’alarme, pour avertir les femmes et secouer les autorités?

C’est bien sûr les deux. Là, on est face à un phénomène que nous expérimentons tous aujourd’hui: l’accès à l’espace public. Que s’y passe-t-il? Que peut-on y faire et que n’avons-nous pas le droit d’y faire? Or, comme on le voit aujourd’hui en France avec l’émergence du #MeToo cinéma, on se rend compte que la parole publique des femmes y a été occultée jusqu’à présent et qu’énoncer cette parole, en public, lui donne un tout autre poids. Parce que cette parole provoque la visibilisation d’une problématique. Cette carte de l’Egypte fait exactement pareil: elle montre que, dans l’espace public, les hommes s’autorisent des choses sous prétexte d’incognito. Visibiliser ces actes, en les matérialisant sur la carte, ça les rend publics. La carte porte une parole et visibilise des actes répréhensibles dans l’espace public et l’étendue du phénomène qu’ils représentent. La parole devient donc publique et les autorités ne peuvent plus l’ignorer: elles doivent prendre des mesures. Cette parole de femmes est recueillie par la plateforme qui actualise cette carte, dans un pays où porter plainte dans un commissariat de police, pour harcèlement ou agression sexuelle, est très difficile, culturellement, en tant que femme. C’est donc une carte de grande efficacité.

Cela signifie-t-il que la contrecartographie est politique?

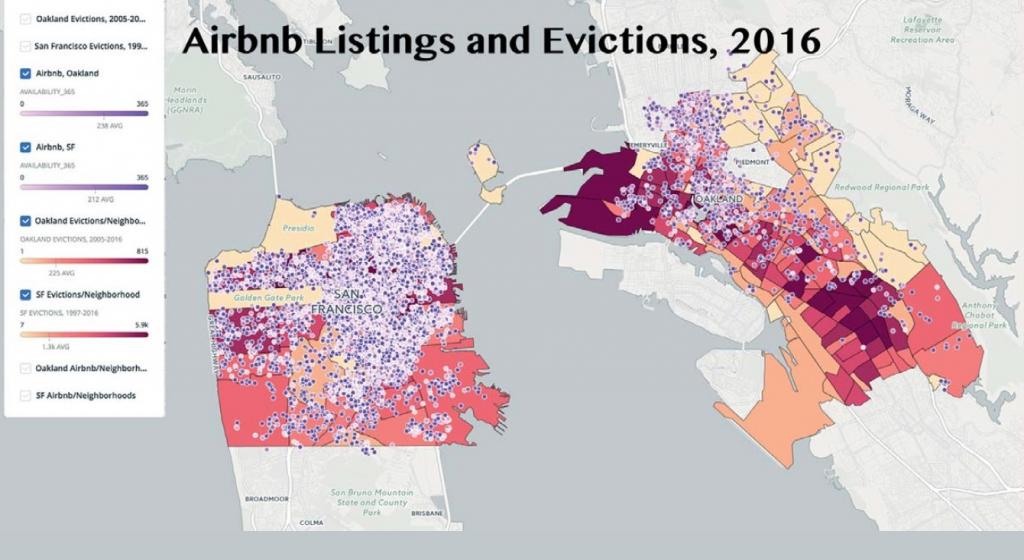

Oui. Parce que la contrecarte vous rend agent de votre vie. Parce qu’elle opère une prise de conscience par rapport à des injustices sociales, qui sont toujours des injustices spatiales – c’est pour cela que la carte veut les montrer. Je vais vous donner un exemple: au début de cette année, je suis allée à Athènes, à Exárcheia précisément, où les touristes affluent pour l’art de rue, qui y très développé, et pour voir «le quartier des anarchistes» comme on l’a baptisé, parce qu’il y a eu là énormément de luttes, de combats même, des habitants du quartier contre ce qu’il allait devenir. J’y étais pour faire des cartes, avec un groupe d’activistes. Moi, je les considère comme des citoyens, qui défendent leur droit à la ville, leur droit de vivre décemment, correctement dans un lieu qui ne sera pas sacrifié sur l’autel de l’économie. Parce que c’est un très beau quartier, ancien, avec des petites ruelles piétonnes, mais Airbnb y a fait main basse: dans certaines rues – on a travaillé sur les données, pour les cartes –, 50 % des appartements sont devenus des locations saisonnières. Et les touristes qui viennent y résider sont totalement indifférents au fait qu’on y abat tous les arbres ou la petite forêt, parce que cette forêt leur apporte beaucoup moins que la station de métro qu’on va y construire à la place. Donc, défendre les arbres à Athènes, où la température monte à 50 degrés en été, ce n’est pas du tout une démarche révolutionnaire, c’est une démarche citoyenne. Et la contrecarte fait émerger ce sentiment, cette conscience citoyenne. Il me semble que là est sa dimension politique. La contrecarte est politique dans le sens où elle permet aux citoyens de redevenir acteurs de la polis, la cité, dans laquelle ils vivent. Je pense que c’est sa très grande force.

«La production d’une carte repose sur une économie et sur un pouvoir hégémonique. Si vous ne l’avez pas, votre carte passera aux oubliettes.»

Bio express

1962

Naissance, à Hyères, en France.

1975

Sa famille quitte la Sarre, en Allemagne, pour s’installer dans le sud de la France.

2011

Master en histoire contemporaine à l’université de Vienne (Autriche).

2015

Thèse en ingénierie sociale à l’université de Strasbourg.

2018

Publie L’Ingénierie sociale d’Otto Neurath (éd. Purh) et rejoint le groupe de recherche indépendant visionscarto.net

2021

Publie Cartographie radicale. Explorations, avec Philippe Rekacewicz (La Découverte).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici