Louée comme un raffinement des mœurs, conspuée comme un masque du sexisme, la galanterie divise. Faut-il y voir un vestige d’un ancien monde ou un modèle oublié à réinventer? Jennifer Tamas, professeure de littérature française aux Etats-Unis, tranche avec une approche audacieuse et nuancée.

La galanterie, un art délicat ou une ruse du patriarcat? Louée comme un raffinement des mœurs, conspuée comme un masque du sexisme, elle divise. Faut-il y voir un vestige d’un ancien monde ou un modèle oublié à réinventer? Jennifer Tamas, professeure de littérature française aux Etats-Unis, tranche avec une approche audacieuse et nuancée. Dans Peut-on encore être galant? (1), elle exhume une histoire méconnue: celle d’une galanterie conçue comme un véritable contre-pouvoir, née dans les salons du XVIIe siècle, où les femmes ont façonné un nouvel art de vivre et de converser.

Loin du vernis de courtoisie dont elle s’est recouverte au fil du temps, la galanterie aurait ainsi représenté une tentative de pacification des mœurs, une réinvention des rapports de genre, un espace où les femmes pouvaient, enfin, prendre la parole. Mais comment s’emparer aujourd’hui de cet héritage? A l’heure de MeToo et des débats sur le consentement, peut-on réinventer une forme de galanterie affranchie des logiques de domination? Entre archives littéraires et préoccupations contemporaines, Jennifer Tamas invite à dépasser les caricatures pour redécouvrir une tradition plus subversive qu’il n’y paraît.

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous pencher sur la galanterie?

Dans la mesure où je suis spécialiste du XVIIe siècle, c’est-à-dire du «Grand Siècle», il se trouve que la galanterie est au centre des interrogations de cette période. D’ailleurs, on appelle aussi le XVIIe siècle «le siècle galant». C’est donc tout naturellement que j’ai voulu ouvrir les archives de la galanterie au moment où MeToo a éclaté; en particulier parce que mes étudiants et étudiantes ne comprenaient pas la tribune signée par 100 femmes, dont Catherine Deneuve, qui se distanciaient du mouvement au nom de la galanterie associée à «la liberté d’importuner». Il m’a alors semblé qu’il y avait un profond malentendu sur cette notion et qu’il fallait s’en emparer intellectuellement et pédagogiquement. Il me fallait l’expliquer depuis ses origines en faisant une généalogie de la galanterie pour tenter de comprendre ce qu’elle était devenue aujourd’hui et comment elle s’était transformée à travers les siècles.

Vous décrivez la galanterie comme une réponse à la violence masculine…

Il faut bien comprendre que la galanterie se construit en réaction à une extrême violence qui caractérisait aussi bien la société de l’époque marquée par les guerres de religion que les relations entre les gens. Les archives juridiques, les mémoires de femmes et la littérature en général parlent de la violence des mariages arrangés ou encore des nuits de noces décrites comme des viols. La galanterie est née d’une volonté de pacification des mœurs. L’étymologie du mot renvoie au jeu et à l’agrément. Elle a émané des salons, elle a été modelée par la littérature, la peinture et la musique, et elle a visé un idéal d’honnêteté et de respect.

La galanterie est souvent perçue comme un vestige d’un passé patriarcal. Quelles nuances historiques sont nécessaires pour comprendre cette tradition de manière plus juste?

La galanterie est un art de vivre, de dialoguer et d’écrire, aussi. En d’autres termes, c’est une pratique. Il faut bien prendre en compte qu’il existe toute une production galante écrite par des femmes qu’on a oubliées. Le but de ce petit essai est d’attirer l’attention sur l’héritage manqué de la galanterie parce qu’en fait on ne perçoit cette notion qu’à travers un prisme masculin qui ne fait pas droit à la place que les femmes prirent dans ce bouleversement culturel majeur. Il est donc artificiel de lire les grands hommes (Molière, Racine, Perrault, La Fontaine) sans comprendre que leurs œuvres dialoguent et répondent à des œuvres de femmes (de Scudéry, de Lafayette, d’Aulnoy ou de Villedieu). Autrement, les revendications et tous les débats d’époque passent à la trappe. Lorsqu’on ouvre ces œuvres, on se rend compte de la profondeur historique des préjudices qui sont dénoncés par les femmes, notamment quand il s’agit de dénoncer les violences sexuelles et la volonté de pouvoir disposer de son corps, c’est-à-dire le refus d’être mariée et d’avoir des enfants.

C’est pour cette raison que vous soutenez que la galanterie était à l’origine un mouvement politique?

En effet, cette production galante a une dimension politique car elle va redessiner les rapports de force. Dans la mesure où les hommes et les femmes doivent interagir autrement, ces changements questionnent ce qui est valorisé dans la société, c’est-à-dire la virilité, les combats, les duels, bref toutes les valeurs guerrières qui sont nécessaires à la défense du territoire et à l’assise du pouvoir. Si cette virilité peut paraître essentielle pour protéger le royaume, elle n’est pas souhaitable dans les salons qui favorisent la mixité entre les sexes. Et il s’agit là de quelque chose de profondément nouveau.

C’est-à-dire?

La conversation des hommes et des femmes va reconfigurer l’espace public, mais aussi la sociabilité et les rapports de pouvoir. Les femmes vont exiger que les hommes laissent à la porte leur virilité pour cultiver d’autres qualités, développer leur esprit et renoncer à leurs manières brusques, basses ou grivoises. Pour Madeleine de Scudéry et d’autres femmes, il faut cultiver les aptitudes de l’esprit, la tendresse, l’écoute et les soins envers l’autre. Or, cet avènement de «l’homme tendre» va saper les fondements de la virilité et créer une fluidité de genre qui dérangera beaucoup d’auteurs, dont Rousseau, farouche opposant de la galanterie.

«La galanterie représente un contre-pouvoir qui introduit du jeu dans les rouages de la machine patriarcale.»

Aujourd’hui, certaines féministes affirment que la galanterie est intrinsèquement sexiste. Comment répondez-vous à cette critique?

Dire que la galanterie est intrinsèquement sexiste, c’est méconnaître le rôle que jouèrent les femmes dans ce bouleversement culturel qui représenta un changement de paradigme majeur. Simone de Beauvoir le note dans Le Deuxième sexe: jamais les femmes ne connurent une expression plus libre qu’au XVIIe siècle. La galanterie est au fondement d’une nouvelle façon de converser, de donner la parole aux femmes, de prendre part à la casuistique amoureuse, bref de communiquer autrement, c’est-à-dire de devenir sujet plutôt qu’objet de désir. Mon petit essai tente de réparer cet oubli pour le grand public.

Mais pourquoi a-t-elle été perçue par des mouvements comme MeToo comme incompatible avec l’égalité des genres?

Parce qu’on la réduit à un art de séduire purement masculin et désuet. On a oublié que la galanterie émergea à un moment où il n’y avait ni justice sociale ni égalité. Le simple fait de naître femme signifiait être inégale économiquement et juridiquement. Or, la galanterie offre une fiction d’égalité là où il n’y a aucune égalité possible. En donnant la parole à l’autre qui n’a pas les mêmes droits que soi, et en faisant cas de ce qui est dit, je crée une forme d’égalité conversationnelle qui aura ensuite des répercussions sur les échanges d’idées et sur la façon dont les liens humains évolueront.

Certains critiques disent aussi que la galanterie est une façade pour dissimuler des rapports de domination. Existe-t-il un risque qu’elle serve à perpétuer des inégalités sous couvert de politesse?

La galanterie ne se réduit pas à la politesse. En revanche, l’idée que la galanterie peut être vue comme une façade est une accusation réelle issue notamment des Romantiques. Selon eux, la galanterie est factice car elle représente une maîtrise et une mise à distance des émotions. Ils préfèrent donner libre cours à leurs sentiments et à leur passion débordante. Ils voient d’un mauvais œil le rituel galant qui repose justement sur une épuration des pulsions à travers une forme extrême de retenue. Ils la voient comme artificielle et trompeuse. Pourtant, c’est bien cette maîtrise qui permet de donner de l’espace à l’autre et de ne pas occuper tout l’espace, tandis que le romantisme est une ostentation du moi souffrant qui écrase l’autre au risque de se fonder non sur le dialogue mais sur de longs monologues. Dans le romantisme, l’autre est souvent un moyen pour parler de soi et n’existe pas en tant que tel.

Vous proposez de réinterpréter la galanterie comme un «régime d’égards» respectueux des individus.

A partir du moment où l’on comprend que la galanterie est fondamentalement liée à un art de la conversation et à un art de vivre, elle repose nécessairement sur une codification et un régime d’égards. Pour qu’un vrai échange ait lieu, on ne doit pas monopoliser la parole, on doit écouter l’autre, on doit rebondir sur ce qu’il ou elle a dit. Cela signifie aussi laisser les femmes parler autant que les hommes; ça paraît banal mais cela pose toujours problème, y compris aujourd’hui dans des réunions, des assemblées politiques, sur des plateaux télévisés et même à l’université. Il existe toujours un art de monopoliser la parole de la part des hommes, tout comme il existe un art d’occuper l’espace. Quand vous faites un jogging ou que vous vous déplacez dans la rue, ce sont toujours les femmes qui doivent s’écarter, tandis que les hommes ne bougent pas d’un iota leur trajectoire.

Les débats autour du consentement mettent en lumière des attentes complexes dans les relations de genre. La galanterie peut-elle contribuer à répondre à ces attentes?

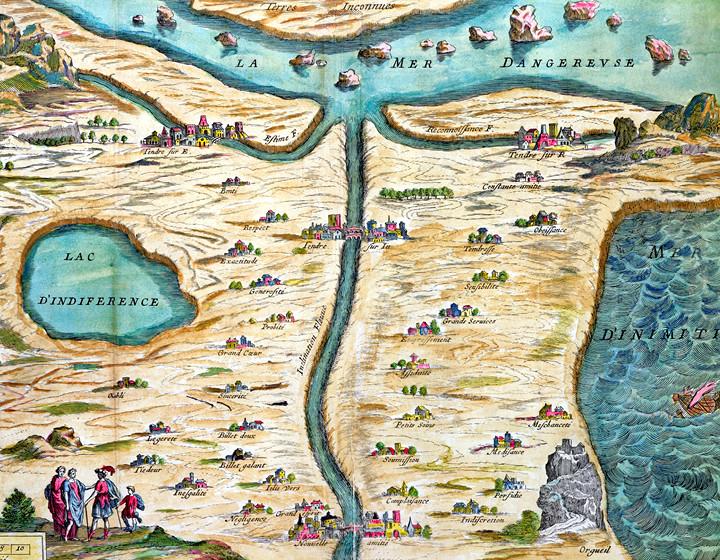

Dans la mesure où la galanterie représente une sorte de contre-pouvoir par rapport aux normes de genre de l’époque, elle pose la question du consentement. Plusieurs documents en attestent. Je pense par exemple à «la carte de Tendre» imaginée par Madeleine de Scudéry. Elle imagine un territoire complexe bordé de dangers où l’on peut sillonner ensemble. Il s’agit de naviguer sur les sentiments humains et de se mettre d’accord pour passer d’une étape à l’autre en fonction de ce que l’on ressent. L’idée est que les relations humaines sont beaucoup plus riches que ce à quoi la société les réduit. La galanterie peut nous permettre d’apporter de la nuance à des relations vues comme allant de soi. Par exemple, il n’existe pas «un ami», mais toute une déclinaison d’amis et d’amies selon Scudéry: amie et ami de circonstance, d’habitude, de cœur, sans parler des tendres amis. La galanterie permet aux femmes d’examiner les mille et une facettes du consentement, ce qu’on retrouve aussi dans les romans, les pièces de théâtre et les contes de fées.

En somme, à vous entendre, il est possible de «sauver» la galanterie en la dissociant des stéréotypes genrés et des structures patriarcales…

L’idée n’est pas de sauver la galanterie, mais d’historiciser cette notion et de montrer comment elle participe pleinement à l’histoire du genre. Parce qu’elle représente un contre-pouvoir et qu’elle introduit du jeu dans les rouages de la machine patriarcale, la galanterie sape le modèle viril vu comme un monolithe et elle met à jour la puissance kaléidoscopique du genre: il y a mille façons d’être hommes et femmes. Mon but est donc moins une entreprise de sauvetage que l’espoir d’ouvrir un horizon pour montrer la profondeur de champ et comprendre que la galanterie, aussi galvaudé que soit le mot, participe de l’histoire longue des sexualités.

En substance, vous proposez une réinvention de la galanterie. Quels en seraient les principes fondamentaux dans une société post-MeToo?

Ce que je propose plus exactement c’est de nous inspirer des régimes d’égards et de la palette de nuances que proposent les rapports galants pour construire dans notre société moderne un art de vivre ensemble qui fasse droit au désaccord, au sens du débat, à l’écoute et aux soins. Dans notre société post-MeToo, on pourrait imaginer que l’égalité des sexes ne se pose plus, que nous avons tous et toutes les mêmes droits: en réalité, il n’en est rien. A bien des égards, l’égalité demeure fictive. Ce que permettent les conversations galantes, c’est d’imaginer des moments où l’on aurait les mêmes droits, où chaque parole pourrait avoir le même poids, et où l’on prêterait autant attention à un technocrate qui imagine un système qu’à un usager de ce système qui aurait aussi son mot à dire.

Vous parlez de galanterie comme d’un «art de plaire». Comment cet «art» peut-il évoluer sans reproduire des dynamiques de pouvoir et de domination?

Qu’il y ait des logiques de pouvoir et de domination, c’est intrinsèque aux relations humaines. En revanche, l’idée de cultiver un art de plaire, c’est d’essayer justement d’être agréable à l’autre, soit par des jeux d’esprit, soit par des mots gentils, soit par mille attentions. C’est choisir des gestes, avoir des conversations qui permettent, ne serait-ce qu’un moment, de faire abstraction des rapports de force et des rapports de domination. Même de nos jours et même dans une relation ou dans des mariages qui fonctionnent bien, il existe forcément des asymétries de classe, de salaires, de santé. On ne peut pas concevoir de relation avec un clone qui aurait exactement le même âge que nous, les mêmes conditions économiques, etc. A partir du moment où l’on décide d’entrer en séduction et de cultiver cet art de plaire, l’idée est de savoir reconnaître les signes d’agrément et de plaisir que manifeste l’autre. Ces signes sont perceptibles par les mots, par les regards, par ce qu’on appelle aussi «les signes paraverbaux», soit tout ce qui n’est pas langage et qui atteste que l’échange fonctionne bien, qu’on avance harmonieusement ensemble. La galanterie se fonde aussi sur ces échanges qui marquent au fond une forme de connivence. C’est une pratique fondée sur le partage.

Le concept de «civilité sexuelle» de la sociologue Irène Théry semble central dans votre réflexion. En quoi la galanterie pourrait-elle contribuer à cette nouvelle forme de civilité?

Je me sers du concept d’Irène Théry qui parle de la civilité sexuelle d’aujourd’hui grâce à l’avènement de MeToo pour réfléchir au bouleversement qui a eu lieu au XVIIe siècle. Cela me permet de faire une comparaison entre deux changements de paradigmes majeurs: celui d’aujourd’hui et celui d’autrefois. La galanterie représenta au XVIIe siècle une nouvelle forme de civilité sexuelle dans le sens où elle incarna une pratique qui alla à l’encontre de la destinée qui était promise au corps féminin, c’est-à-dire soit le couvent, soit la prostitution, soit le mariage arrangé. Parce qu’elle permit de cultiver des amitiés et des relations hors du mariage, la galanterie constitua un pas de côté, voire un écart. Elle a même pu favoriser les jeux amoureux. Elle fut une forme de commerce qui dévia de la conjugalité. Même l’amitié homme/femme qu’elle encouragea a pu paraître subversive à une époque où seul le mariage fondait l’amitié conjugale.

«S’il y avait une recette miracle pour refondre les relations de genre, cela se saurait.»

La galanterie est-elle un obstacle ou une opportunité pour penser de nouveaux rapports de genre?

Elle fut historiquement l’occasion de repenser les rapports de genre et un art de vivre ensemble. Elle provoqua même un «trouble dans le genre» comme le formula la critique littéraire Myriam Maître, puisqu’elle bouscula les rôles genrés et les modèles. Il faudrait voir comment s’en emparer aujourd’hui, maintenant que les dynamiques ont encore évolué.

Mais la galanterie peut-elle avoir un avenir dans une époque marquée par le scepticisme envers les traditions et une méfiance croissante envers les codes sociaux?

Nous vivons dans des sociétés où les relations humaines sont de plus en plus fragiles. Si les réseaux sociaux nous donnent l’illusion d’être proches, l’isolement se creuse et beaucoup de liens se vivent par procuration, surtout aux Etats-Unis où je vis. Prendre soin de l’autre, s’enquérir de ses besoins, avoir le temps de converser, c’est tout simplement préserver les liens humains. Cela dépasse de simples codes sociaux: c’est toute la question du vivre-ensemble que pose la galanterie, historiquement fondée.

En quoi les notions de tendresse et de conversation, si présentes dans votre analyse, peuvent-elles inspirer une refonte des relations de genre?

La conversation, c’est étymologiquement se tourner vers l’autre. Quant à la tendresse, c’est l’invention de Madeleine de Scudéry qui, au XVIIe siècle, interroge les représentations de la virilité aussi bien que celles du couple. S’il y avait une recette miracle pour refondre les relations de genre, cela se saurait. En revanche, le soin, l’écoute et l’attention sont primordiales dans toute vraie conversation. Quant aux sentiments, il n’y a pas que les passions extrêmes qui peuvent attester de la véracité et de la force de ce qu’on éprouve, mais aussi des émotions qui peuvent paraître moins spectaculaires, comme la tendresse, qui ne manifestent pas moins de la délicatesse et de l’authenticité dans l’attachement.

Enfin, si vous deviez convaincre une féministe sceptique de la pertinence d’une «bonne galanterie», quels arguments avanceriez-vous?

J’insisterais sur l’idée que notre perception de la galanterie aujourd’hui témoigne d’un héritage manqué puisqu’on a oublié la production galante du XVIIe siècle, c’est-à-dire des milliers de pages où les femmes ont voulu redéfinir les liens humains, penser leur place dans la société, dénoncer les violences et avoir leur mot à dire dans les rapports amoureux. Si cette galanterie a été galvaudée, il n’est pas dit que dans 300 ans on n’écornera pas non plus le mouvement MeToo et qu’on ne le réduira pas à ce que les hommes font et feront pour récupérer les revendications des femmes afin de servir leurs propres intérêts: combien d’hommes se disent aujourd’hui déconstruits pour mieux piéger et attirer les femmes qu’ils prétendent séduire? L’historicisation de la galanterie, dans toute sa complexité, nous encourage à une forme de vigilance.

Peut-on encore être galant?, par Jennifer Tamas, Seuil, 72 p.Bio express

1981

Naissance, aux Lilas (région parisienne).

2006

Agrégation externe de Lettres modernes, bourse Fulbright et départ aux Etats-Unis.

2012

Doctorat à Paris Sorbonne («La Déclaration d’amour chez Racine»).

2013

PhD à la Stanford University («Claiming the Authority to Speak, 1643-1693»).

2014

Professeur de littérature française à la Rutgers University (New Jersey).

2023

Publication d’Au NON des femmes. Libérer nos classiques du regard masculin (Seuil).