Menacées de l’extérieur par les Etats autoritaires et de l’intérieur par les partis extrémistes, les démocraties doivent réaffirmer les fondements de leur puissance, juge Edouard Philippe, ancien Premier ministre français.

On se souvient d’Edouard Philippe Premier ministre des temps de crise, à l’époque des gilets jaunes et du Covid en France. Un peu plus de trois années en binôme avec Emmanuel Macron qui l’ont lessivé mais pas (trop) abîmé politiquement. La preuve: pour la prochaine échéance électorale présidentielle de 2027, celui qui est redevenu maire du Havre et qui a fondé le parti Horizons est le mieux placé pour concurrencer Marine Le Pen, favorite, lors du premier tour.

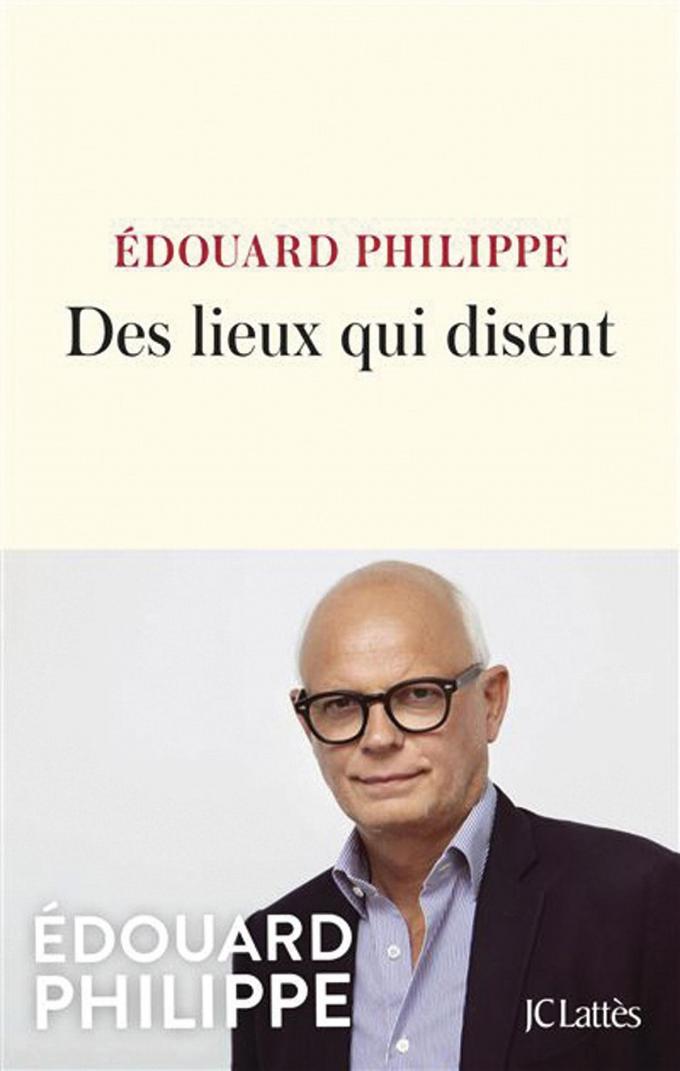

Edouard Philippe pose pièce par pièce les fondations d’une construction présidentielle. En cette fin 2023, son dernier livre, Des lieux qui disent (1), retrace le parcours imaginaire des édifices qui l’ont marqué, et chaque halte offre le prétexte de développer une thématique qui lui est chère: l’enseignement, la mondialisation, le système des soins de santé, la justice, la spiritualité… Ce n’est pas un programme, insiste Edouard Philippe. Difficile cependant de ne pas voir dans cet essai un chapelet de réflexions qui construisent la stature d’un homme d’Etat. A chaque lieu qui dit, l’ancien Premier ministre français associe une action – apprendre, aménager, soigner, juger, espérer – et à «la somme de tous les lieux»qui ouvre la conclusion du livre, il adjoint celle de faire, comme la promesse d’une ambition qui renouerait avec ce qui manque peut-être le plus cruellement à la démocratie aujourd’hui.

Lire aussi | Qui est Edouard Philippe?

Vous placez le combat pour la démocratie au rang de priorité. Est-elle plus menacée de l’extérieur, par la montée en puissance de la coalition des Etats autoritaires, ou de l’intérieur, par la menace des formations d’extrême droite…

Et d’extrême gauche… Elle est menacée intellectuellement, économiquement, politiquement. Pendant longtemps, on a pensé que la démocratie libérale était le meilleur moyen de garantir à nos concitoyens à la fois la stabilité et la prospérité. Et de fait, les démocraties étaient puissantes militairement. Elles étaient modernistes, selon des modalités différentes. Elles s’imposaient comme le meilleur régime politique, ou «le pire des systèmes à l’exclusion de tous les autres», selon la formule de Winston Churchill. Ce n’est plus vrai. Aujourd’hui, à l’extérieur, des régimes autoritaires prétendent, avec des arguments qu’il faut écouter, qu’ils sont en mesure de garantir à la fois une prospérité rapide et accrue pour leurs concitoyens et une stabilité politique. Au prix d’une liberté individuelle extrêmement encadrée, c’est vrai. Au prix de libertés publiques quasi nulles, c’est vrai. C’est le choix de la Chine, du Rwanda, et de beaucoup de pays qui peuvent faire état, en effet, d’une stabilité retrouvée et d’une prospérité accrue, et même nettement accrue.

« Les démocraties peinent à résoudre un certain nombre de problèmes dans des conditions satisfaisantes »

Edouard Philippe

Donc, il y a une remise en cause de la prééminence intellectuelle de la démocratie. C’est la première chose. La deuxième, c’est que les démocraties peinent à résoudre un certain nombre de problèmes dans des conditions satisfaisantes. Les problèmes d’ordre, de prise en compte de l’environnement, toute une série de questions à propos desquelles le débat public est compliqué et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Il faut prendre très au sérieux le fait que nos démocraties sont aujourd’hui contestées, remises en cause. Regardez les derniers conflits en cours. La Russie, qui a renoncé explicitement au modèle démocratique parce qu’il lui paraît être un modèle de faiblesse, a attaqué un pays qui, lui, essaie, imparfaitement peut-être, de rejoindre le bloc des démocraties occidentales.

Face à ces menaces, vous prônez un «combat intellectuel et politique»…

Oui, avant tout. Il faut percevoir la menace qui pèse sur les démocraties. Ensuite, il faut y répondre par la démonstration qu’elles sont le meilleur type de régime au monde. Il faut réaffirmer les fondements de notre puissance et résoudre les problèmes qui nous sont posés. Il faut que nous nous entendions ensemble pour que les démocraties, qui sont assiégées ou attaquées dans le monde, puissent être défendues. Il faut prendre très au sérieux ce combat pour la démocratie. C’est très difficile. Car, au fond, nos sociétés ont du mal à le prendre au sérieux parce qu’elles ont grandi dans l’idée qu’il était gagné. Le mur de Berlin était tombé. L’empire soviétique s’était écroulé. La suprématie démocratique paraissait acquise. En vérité, elle ne l’est plus.

Vous exprimez, dans le livre, un attachement fort à la laïcité. Est-elle le meilleur système pour combattre les extrémismes et les séparatismes? Comment doit-elle réagir face à ce que certains appellent «un retour du religieux»?

Je ne suis pas là pour dire que la laïcité à la française est le meilleur régime au monde. Il ne me viendrait pas à l’idée d’affirmer qu’elle doit s’imposer en Belgique, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Chacun choisit d’organiser son rapport au religieux de la façon souveraine qu’il souhaite. La démocratie, cela sert aussi à cela. En France, on a fait le choix, depuis plus d’une centaine d’années, d’organiser un système laïc dans lequel l’Etat doit à la fois garantir le libre exercice du culte pour les citoyens et la stricte neutralité de la puissance publique pour l’ensemble des agents de l’Etat. C’est un système. Il est, je crois, adapté à la France. Et il faut le défendre. Ensuite, vous parlez d’un retour du religieux. Encore faut-il s’entendre. En France, ce qui me frappe, ce n’est pas le retour du religieux, c’est la sécularisation de la société. Ce qui est notable dans les cinquante années qui viennent de s’écouler, c’est la disparition ou la réduction du fait religieux. C’est le très faible nombre aujourd’hui de prêtres, de curés dans un pays qui était traditionnellement catholique, avec un catholicisme très enraciné.

Ce qui me frappe, c’est la diminution du nombre de baptêmes ou la transformation, très intéressante, des rites funéraires. On enterre de moins en moins et on se rend de moins en moins dans les cimetières. Donc, l’élément déterminant des cinquante ou soixante dernières années en France, c’est la sécularisation. Dans cette société française qui se sécularise, il y a le développement d’une religion, l’islam. Elle, elle se développe, rapidement. Et elle est traversée par des courants contradictoires. Un courant moderniste, à mes yeux majoritaire, parfaitement compatible avec la façon dont on vit en France, et avec les valeurs de la République. Un courant qui prône une lecture littérale, probablement obscurantiste, des textes religieux, et qui se traduit parfois en une volonté politique, totalement déstabilisante et contraire à ce que nous voulons construire en France. C’est comme cela qu’il faut interpréter la question de la laïcité.

« Il y a une remise en cause de la prééminence intellectuelle de la démocratie »

Edouard Philippe

Il y a d’un côté ce séparatisme musulman et de l’autre, une visibilité de plus en plus grande de l’ultradroite. Certains voient dans cette confrontation les germes d’une guerre civile. Partagez-vous ce constat?

Non. Que la France soit traversée par des violences, des tensions, qu’elle soit soumise à des radicalisations multiples, avec un risque terroriste islamiste élevé, c’est une réalité. Mais je ne crois pas à une guerre civile. Il existe aussi chez les Français un appétit de concorde et des fondamentaux qu’ils n’ont pas envie de remettre en cause. Cela étant, je n’ai aucun doute que nous devions parfois nous reprendre et rappeler les règles assez fermement. Un exemple. Il y a six mois, tout le monde présentait l’abaya, cette longue robe que choisissent de porter des jeunes filles, comme une menace pour la République française, comme le signe d’une radicalisation, à juste titre parfois d’ailleurs parce que c’était un élément distinctif religieux assumé comme tel. A la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement a interdit le port de l’abaya dans les écoles. A cet effet, le ministre de l’Education nationale a mis en application une loi qui existe depuis 2004 sur l’interdiction des signes religieux ostentatoires à l’école. Aujourd’hui, on n’en parle plus. Il n’y a plus de provocations autour de cette question. Voilà.

Donc, il faut rappeler la fermeté de certaines règles qui, lorsqu’elles sont claires, ne font plus l’objet de discussions. Nous sommes dans un moment où nous devons fixer des règles à des gens qui testent en permanence les limites de n’importe quel système. Nous devons mener un combat politique pour expliquer ce qu’est la laïcité, cette façon particulière à la France de vivre ensemble, ce qu’est la démocratie, cette façon particulière de prendre des décisions en commun, et ce qu’est la République, cette façon particulière de vivre en commun et de parler aux individus et pas aux communautés. C’est ainsi que l’on aspire à l’universel. Ce projet peut être très ambitieux. Il peut parfois être très difficile. Mais c’est aussi un très beau projet.

Vous racontez comment vous avez été marqué par l’incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Le goût du sacré et l’absence de foi résument-ils votre rapport à la spiritualité?

Je ne sais pas si on peut le résumer à cela. Mais il est vrai que je confesse, si j’ose dire, de ne pas avoir la foi. En revanche, j’ai une très grande révérence pour le sacré. Tout ce qui relève, dans la sphère religieuse ou civile, de ces moments où l’homme tente d’être plus grand que lui-même, sans arrogance, et de tutoyer une forme d’éternité ou d’absolu. Je trouve que c’est extraordinaire. Cela donne lieu, par exemple, à des constructions magnifiques en matière d’architecture – en disant cela, je dis une banalité – qui sont incroyablement inspirantes. J’ai beaucoup de respect pour le sacré, qui n’est pas exclusivement religieux – ce n’est pas de la bigoterie – mais qui compte. Je disais que notre société se sécularisait, elle ne fait pas que se séculariser, elle se désacralise. On ne tient plus rien pour sacré. On se moque des moments où l’homme essaie de se mettre au niveau du sacré. On les traite avec désinvolture, ce que je trouve dommage parce que je pense que le sacré compte dans l’humanité.

« La confrontation avec l’alopécie m’a permis aussi de tester mes capacités d’autodérision. Elles sont bonnes »

Edouard Philippe

L’enquête de la Cour de justice de la République à votre encontre pour «abstention volontaire de lutter contre un sinistre» pendant la crise du Covid vous a-t-elle fait douter de votre foi dans le combat politique?

Pas du tout, jamais. Cette procédure judiciaire a été ouverte contre moi à raison des actes que j’ai posés et des responsabilités que j’ai exercées lorsque j’étais Premier ministre. C’est prévu par la loi. C’est prévu par la Constitution. Je n’ai aucun problème à dire qu’un responsable politique doit être responsable, y compris pénalement, des actes qu’il a commis. Je conteste formellement le bien-fondé des accusations qui ont été formulées. J’observe d’ailleurs que la Cour de justice de la République ne m’a pas mis en examen. Mais je parle de cette procédure dans le livre parce qu’elle dit des choses sur la judiciarisation de la conduite des affaires de l’Etat et qu’elle pose des questions pas simplement sur mon cas personnel mais de façon plus profonde sur l’action publique, et sur la responsabilisation de chaque individu.

Il est important que les agents publics, et les ministres, répondent de leurs actes, y compris pénalement. Mais j’ai vu aussi les inconvénients de la mise en cause de la responsabilité pénale des agents publics dans le cas d’une crise: tout le monde se couvre. Tout le monde attend la consigne venue d’en haut pour pouvoir dire «eh bien, oui, on m’a demandé de faire comme cela». Adopter ce type de comportement n’est pas la meilleure façon de gérer une situation et de répondre à une crise. J’ai essayé de réfléchir à ce que cela pouvait vouloir dire pour l’avenir.

Cette action en justice ne vous a-t-elle pas paru rude et injuste en regard du travail effectué pour contenir les effets de cette épidémie?

J’explique dans le livre, d’une façon assez directe, combien j’ai trouvé cela désagréable. Mais trouver une chose désagréable ne veut pas dire qu’elle ne devrait pas exister. Cela relève de deux registres différents. Je ne peux pas dire que j’ai bien vécu cette expérience. Ce n’est pas pour cela que je pense qu’il ne faudrait pas pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des gouvernants. Néanmoins, on peut peut-être améliorer le dispositif pour mieux garantir les conditions dans lesquelles cela est fait. C’est une amélioration possible.

La confrontation avec le vitiligo et l’alopécie vous a-t-elle appris quelque chose sur vous-même et sur le regard de la société sur les politiques?

De toute évidence. Parce que quand vous changez d’aspect physique, même quand cela ne présente aucun caractère de gravité ou de contagiosité, même si c’est extrêmement bénin, cela a un impact sur vous. Lorsque vous ne vous reconnaissez plus dans un miroir, lorsque vous êtes surpris par la réaction des gens, eux-mêmes surpris de vous voir transformé, ce n’est pas rien. Mais cela fait partie des choses de la vie. Des personnes subissent des choses plus graves. Cela m’a permis de mieux comprendre ce que vivent d’autres et d’être plus ouvert sur certains sujets. Cela m’a permis aussi de tester mes capacités d’auto- dérision. Elles sont bonnes. Je vous le confirme.

Vous évoquez beaucoup, à la fin de votre livre, la notion de sérieux dans la gouvernance, tout en suggérant que ce n’est plus suffisant. Au sérieux, faut-il ajouter l’audace?

J’ai longtemps pensé que lorsqu’on prenait les sujets au sérieux, lorsqu’on agissait de façon sérieuse, on trouvait les solutions, ce qui permettait d’obtenir un effet conforme à ce qu’on espérait. J’en parle essentiellement à propos de la situation financière de la France. J’ai longtemps pensé que si pendant dix ou quinze ans, on s’astreignait à une politique sérieuse qui envisagerait une augmentation de la dépense publique inférieure à l’augmentation de la croissance, on obtiendrait un bon résultat. Il ne faut pas renoncer au sérieux. Mais il faudra mettre en place des réformes plus radicales que simplement des politiques sérieuses si on veut changer significativement la donne en France. Il faudra de l’audace et des choix stratégiques clairs, qui impliqueront des renoncements à un certain nombre de choses.

Cela pourrait-t-il passer par une réforme de la Constitution?

Réfléchir à la réforme de la Constitution est une spécialité nationale. Depuis la Révolution française, on a fait à peu près tous les types de Constitutions possibles. On en a changé régulièrement. Donc, quand on a un problème, on se demande comment on devrait changer la Constitution pour essayer de le résoudre. Je ne dis pas que ce n’est pas un bon exercice. Mais ce n’est pas le premier exercice auquel on doit recourir. Il y a énormément de choses qui pourraient aller mieux en France sans qu’on change la Constitution.

«Ce livre n’a rien d’un programme», écrivez-vous. Cela signifie-t-il que l’on peut s’attendre à la publication d’un programme dans le cadre d’une élection présidentielle dans les prochaines années?

Cela veut dire qu’un programme, vous le faites quand il y a une campagne électorale. Pour l’instant, nous ne sommes pas en campagne électorale. C’est un livre qui présente des aspects de moi-même et de ma réflexion pour le pays. Ma grand-mère, qui n’avait pas fait d’études mais qui était intelligente, me disait toujours qu’avant l’heure, ce n’était pas l’heure. Elle ajoutait souvent qu’après l’heure, ce n’était plus l’heure. Il faut conserver le sens du temps.