Addiction, violence, extrémisme, solitude: les réseaux sociaux affectent la santé mentale des ados. La Commission européenne met en place un prototype d’application de vérification de l’âge en ligne. Avec quelles chances réelles d’atteindre son objectif?

«Je suis un fier raciste», «les Noirs sont plus violents que les Blancs», «les personnes trans sont malades mentalement». Depuis janvier 2025, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram ont à nouveau le droit de distiller leurs punchlines les plus nauséabondes et les plus méprisantes. Et ils s’en donnent à cœur joie.

En assouplissant considérablement les règles de modération des plateformes du groupe Meta (entre autres Facebook, Instagram, Threads), son dirigeant Mark Zuckerberg, soumis à la politique raciste, misogyne et anti-immigration de Donald Trump, s’est éloigné plus vite qu’une fusée SpaceX de son ambition: rendre le monde meilleur.

Dans une lettre pleine de bons sentiments adressée à ses investisseurs à l’occasion de l’entrée en Bourse de Facebook, en 2012, le fringant chef d’entreprise dissertait sur la tolérance et l’inclusion. «Quand les gens s’expriment plus –même simplement avec leurs amis proches et leur famille– cela crée une culture plus ouverte, et conduit à une meilleure compréhension de la vie et du point de vue des autres.»

Quelques années plus tard, et quelques chiffres en plus à son compte en banque, le milliardaire ne voit plus bien en quoi affirmer que «les immigrants mexicains sont des ordures» serait contraire à son projet humaniste. Du racisme, de l’antisémitisme, du sexisme et de l’extrémisme en ligne, mais la vulgarité, ça non: les «gros mots», du moins ceux contraires au puritanisme américain, restent prohibés; les œuvres d’art, lorsqu’elles représentent un nu (même suggéré) censurées.

Tuer, filmer, commenter

Un monde meilleur, plus ouvert, plus tolérant, et des internautes plus épanouis grâce aux réseaux sociaux. Promesse tenue? Plusieurs événements tragiques –fusillades, meurtres ou tueries de masse– survenus ces dernières années ont mis en évidence l’influence des réseaux sociaux sur les motivations des auteurs ou leur instrumentalisation à des fins de propagande. «Plusieurs crimes racistes, comme les assassinats commis à La Grand-Combe, dans le Gard, et à Pujet-sur-Argens, dans le Var, ont été annoncés, filmés ou commentés sur les réseaux sociaux, sans intervention efficace des plateformes, rappelle Dominique Boullier, sociologue et chercheur au Centre d’études européennes et de politique comparée à Sciences Po. L’annonce et la mise en scène d’un crime, valorisées par les algorithmes, permettent désormais une visibilité sur les réseaux sociaux, constituant un élément attractif du passage à l’acte.» Nombre de suicides d’adolescents ou de jeunes adultes sont également attribués au harcèlement en ligne ou à la dégradation de l’estime de soi que peuvent produire certains contenus.

Les réseaux sociaux seraient responsables de bien des maux. Pourtant, les recherches sur les effets de la consommation des contenus en ligne sur la santé mentale des adultes sont partagées. Certaines font le lien entre les réseaux sociaux et une explosion des maladies mentales, un accroissement de l’anxiété, du sentiment de solitude et de l’insatisfaction, d’autres en soulignent au contraire les effets bénéfiques, tels que le maintien des liens sociaux, le développement de la créativité, la circulation de l’information et le divertissement.

Les études sur de larges populations montrent finalement que plus un individu utilise les médias numériques, plus il est susceptible de souffrir de problèmes psychologiques. Tout serait donc question de dosage et de profil de l’utilisateur.

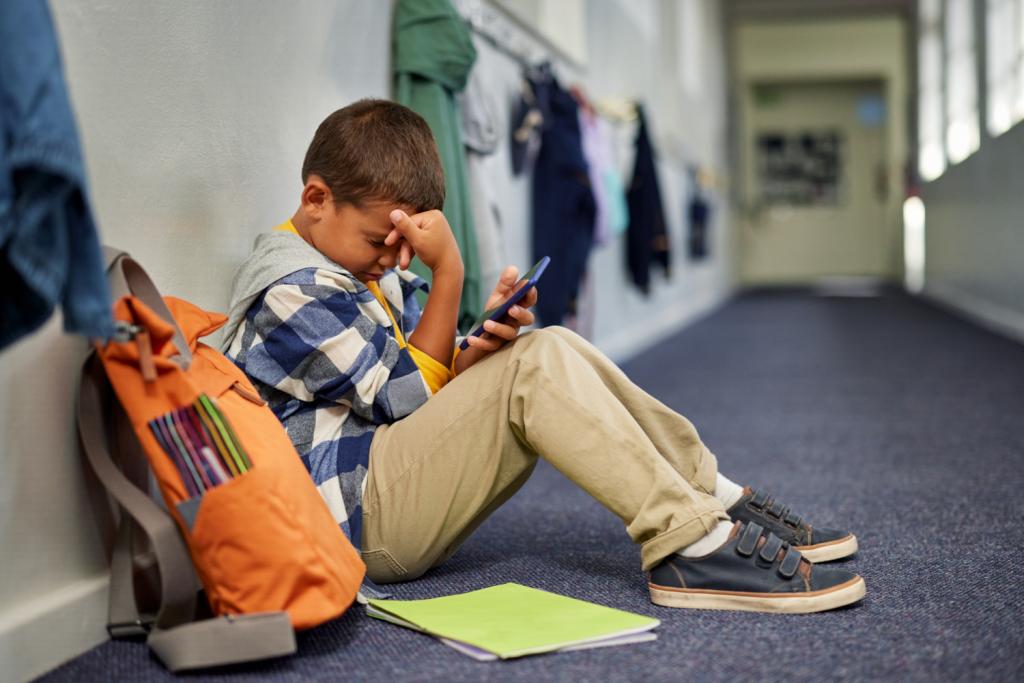

Le bilan est moins contrasté en ce qui concerne la relation qu’entretiennent les jeunes avec leur smartphone. Les études sur le sujet foisonnent et les conclusions vont généralement dans le même sens: les écrans, lorsqu’ils sont trop présents dans la vie du jeune, peuvent causer des problèmes de vision et des troubles du sommeil, freiner le développement social et émotionnel et favoriser l’isolement. L’exposition à des contenus inappropriés ou violents peut également affecter leur comportement et leur stabilité psychologique.

Seuil critique

Des risques réels, mesurés, dont s’inquiète l’OMS. L’organisme a mené une vaste enquête sur le comportement des enfants d’âge scolaire, soit 280.000 jeunes âgés de 11, 13 et 15 ans, issus de 44 pays d’Europe et d’Asie centrale, plus le Canada. Les résultats, publiés fin 2024, indiquent une forte augmentation de l’utilisation douteuse des médias sociaux chez les adolescents, les taux passant de 7% en 2018 à 11% en 2022. Plus spécifiquement, plus d’un adolescent sur dix (11%) montre des signes de comportement problématique vis-à-vis des médias sociaux, luttant pour contrôler leur utilisation et subissant des conséquences négatives. Les filles sont davantage concernées que les garçons (13% contre 9%). Il apparaît également qu’un tiers (34%) des adolescents s’adonnent quotidiennement à des jeux numériques, et plus d’un sur cinq (22%) y joue tous les jours pendant au moins quatre heures. Enfin, 12% des adolescents présentent un risque de jeu problématique, les garçons étant plus susceptibles que les filles de présenter de tels signes (16% contre 7%). A contrario, 44% des filles de 15 ans ne peuvent se passer de contacts permanents en ligne avec leurs amis ou amies.

Les appels à une plus grande vigilance viennent de toutes parts. Dans son dernier rapport, écrit en collaboration avec l’université Erasme de Rotterdam, la Fondation KidsRights souligne que plus de 14% des enfants et adolescents âgés de 10 à 19 ans dans le monde souffrent de problèmes de santé mentale, le taux moyen de suicide mondial atteignant les 6 pour 100.000 chez les adolescents de 15 à 19 ans. Ce chiffre ne représenterait que la partie émergée de l’iceberg, les suicides restant largement sous-déclarés dans le monde en raison de la stigmatisation, des erreurs de classification et de l’inadéquation des mécanismes de signalement. «La crise de santé mentale et/ou de bien-être de nos enfants a atteint un seuil critique, exacerbée par l’expansion incontrôlée des plateformes de réseaux sociaux qui privilégient l’engagement au détriment de la sécurité des enfants.»

Violent «à cause» des écrans?

Cofondateur de l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines (OMNSH), le psychologue et psychanalyste Michaël Stora observe les ravages de certains usages des écrans sur la santé mentale. «Les réseaux sociaux présentent une dimension toxique. Ils fragilisent le jeune qui vit une période difficile sur le plan narcissique et produisent des effets négatifs sur la construction de l’image de soi. On constate par exemple que les 18-30 ans sont ceux qui font actuellement le plus appel à la chirurgie esthétique. Ces plateformes, surtout TikTok, par la répétition des messages qu’elles véhiculent et la poussée des bulles algorithmiques mortifères, favorisent les passages à l’acte des adolescents contre leur propre corps, à travers le suicide ou les conduites à risque.» C’est également cette répétition qui, en cas d’exposition prolongée, produit un effet d’abrutissement et dégrade l’esprit critique des utilisateurs, complète l’auteur de Réseaux (a)sociaux ! (Grand Format, Broché, 2021). Un constat qui vaut aussi pour les adultes. «Un adulte est censé poser un regard critique plus aiguisé mais les vidéos (NDLR: mensongères) sont tellement bien réalisées que ce n’est plus forcément le cas.»

Toutefois, pondère Michaël Stora, il ne serait pas raisonnable de s’alarmer dès qu’un jeune fait référence au suicide. «Tous les adolescents présentent des fragilités pouvant aboutir à des symptômes dépressifs importants ou à des conduites à risque. Le propre de l’adolescent est de s’autonomiser à travers des actes de rébellion tout en gardant une certaine nostalgie de l’enfance. Il traverse une période de transition, de deuil, qui s’avère toujours compliquée. L’idée du suicide est fréquente chez eux car elle traduit une envie d’être libre, de pouvoir décider de sa propre vie, mais elle ne mène pas forcément à un passage à l’acte. Il est important de distinguer l’idée, la tentative et le passage à l’acte, qui sont des états différents. Là où le danger guette, c’est lorsqu’un jeune, qui traverse une mauvaise passe, tape le mot tristesse sur les réseaux sociaux et qu’il commence à se nourrir de vidéos morbides qui l’entraînent dans une complaisance mortifère.»

Quant au lien direct entre les jeux vidéo et les déchaînements de violence, comme ceux observés dans les tueries de masse ou les crimes haineux, il n’est pas scientifiquement établi. «Les jeux vidéo violents ne peuvent, à eux seuls, provoquer un acte de violence. Mais chez un adolescent qui présente déjà des troubles de la personnalité, des difficultés familiales ou scolaires, il peut exister un lien indirect, se positionne la psychiatre Caroline Depuydt, autrice de Je me libère des écrans ! – Le guide d’une psychiatre pour maîtriser sa consommation digitale (Ed. Racine 2024). Les réseaux sociaux, en revanche, représentent une réelle dérive sociétale. On le constate à travers l’hypersexualisation des filles ou la promotion de la masculinité, du modèle de l’homme puissant. A nouveau, on ne peut parler de lien direct mais bien de lien de corrélation ou de causalité.»

Pour KidsRight, la controverse autour de la série Adolescence de Netflix, qui traite notamment de la masculinité toxique et de la radicalisation à travers les réseaux sociaux, a mis en lumière les préoccupations mondiales concernant la représentation et la protection des enfants dans les médias numériques. L’organisation demande de dépasser le stade de l’indignation pour prendre des mesures concrètes, de mettre en place «des cadres proactifs et complets».

Récemment, le débat sur l’interdiction des réseaux sociaux avait pris une tournure plus institutionnelle en France. En juin 2025, après qu’un adolescent a poignardé une surveillante de son école, à Nogent en Haute-Marne, Emmanuel Macron avait réitéré son intention de légiférer pour limiter l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, en instaurant par exemple un système de reconnaissance faciale. Bien que l’enquête sur ce meurtre qui a suscité un vif émoi dans la population n’ait pas pu démontrer le rôle des réseaux sociaux dans le passage à l’acte de l’adolescent, le président français (et les autres pays de l’UE qui soutenaient sa demande) espérait convaincre ses partenaires européens de se joindre à sa démarche pour rendre la norme applicable à toute la sphère européenne.

Il a été entendu. Le 14 juillet, la Commission européenne a lancé son prototype d’application de vérification de l’âge permettant aux utilisateurs de prouver facilement qu’ils ont plus de 18 ans lorsqu’ils accèdent à du contenu en ligne réservé aux adultes. L’application permettra aux plateformes numériques de s’assurer que leurs utilisateurs sont bien majeurs avant d’accéder à certains contenus, tout en conservant le contrôle total de leurs informations personnelles, telles que l’âge exact ou leur identité. A ce stade, le projet en est toujours dans sa phase pilote. L’application sera dans un premier temps testée par cinq Etats: le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce, lesquels pourront intégrer le modèle dans leur propre application nationale d’identification ou créer une application indépendante.

L’application de vérification d’âge s’intègre dans les lignes directrices du DSA (Digital Services Act), la directive européenne sur les services numériques. Egalement publiées le 14 juillet, ces lignes visent à garantir un niveau élevé de sécurité, de confidentialité et de sûreté sur les plateformes en ligne. Elles recommandent en outre de réduire l’exposition des mineurs aux contenus addictifs, de lutter contre la cyberintimidation, de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient, de protéger contre les contenus préjudiciables et, enfin, de minimiser les contacts indésirables de la part d’étrangers. Pour la vice-présidente en charge de la souveraineté technologique, Henna Virkunnen, les plateformes ne pourront plus invoquer d’excuses à l’avenir «pour poursuivre des pratiques qui mettent les enfants en danger».

«13 ans reste le bon âge pour se frotter aux réseaux sociaux. L’interdit ne fera que les inciter davantage à contourner les règles.»

Avec ce nouveau verrou, l’Europe emboîte le pas à plusieurs pays anglo-saxons. Aux États-Unis, l’Utah et le Texas ont adopté en mars et en mai 2025 une loi prévoyant que les «app stores» doivent vérifier l’âge des mineurs lors de l’accès. Une loi fédérale précise également les modalités de consentement. Au Royaume-Uni, le code de bonne pratique (Children’s code) fondé sur le RGPD britannique liste lui aussi différentes méthodes de vérification de l’âge. Les Britanniques ont également introduit l’obligation de vérification d’âge pour les moteurs de recherche susceptibles d’être utilisés par des enfants via leur législation «Online Safety Act». L’Australie est allée encore plus loin en refusant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

Contourner l’interdit, un jeu d’enfant

En Europe, les Etats membres sont actuellement libres de fixer l’âge minimum pour créer un compte sans accord parental sur Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp et autres plateformes. La Belgique a fait le choix de le fixer à 13 ans, ce qui «correspond à la réalité quotidienne de très nombreux jeunes qui surfent déjà sur Internet à un jeune âge», valide l’Autorité de protection des données. En effet, cette limitation trouve sa justification dans la complexité des données à caractère personnel des jeunes enfants.

Mais dans les faits, cette interdiction est régulièrement contournée: selon Child Focus, 44% des enfants âgés de 6 à 12 ans utilisent TikTok, 27% Snapchat et 22% Instagram. Il suffit d’encoder une fausse date de naissance et le tour est joué. Un jeu d’enfant. Les plateformes, elles, se sont toujours dédouanées en invoquant la complexité de mettre en place des solutions techniques pour vérifier l’âge des utilisateurs.

Une fausse bonne idée

Pour le Dr Caroline Depuydt, il était grand temps de se préoccuper des effets que produisent les réseaux sociaux sur le cerveau, encore en formation, des adolescents. «Anxiété, troubles de l’attention ou du sommeil, altération de l’estime de soi: ces outils sont conçus pour rendre accro. Ils utilisent tous les biais et les failles de notre cerveau pour nous accrocher et faire en sorte que nous passions beaucoup de temps dessus.» Toutefois, évalue la psychiatre, priver les jeunes de ces canaux de communication est une fausse bonne idée. «13 ans reste le bon âge pour se frotter aux réseaux sociaux. L’interdit ne fera que les inciter davantage à contourner les règles. Et lorsque le jeune sera confronté à ce que les adultes redoutent, il sera d’autant plus enclin à garder le silence par crainte d’être pris en défaut ou par honte. Il serait préférable de promouvoir d’autres actions, comme celle prise il y a peu d’interdire le téléphone dans les écoles, et de réduire à travers l’éducation et l’accompagnement la place que prennent les écrans dans la vie des jeunes.»

«Chaque vidéo regardée produit une décharge de dopamine dans le cerveau. Lorsqu’elle cesse de les regarder, la personne se trouve confrontée à elle-même, au monde réel qui, lui, procure nettement moins de décharges de dopamine.»

Lire aussi | Comment les «dupes» ont conquis la génération Z: «Aujourd’hui, c’est l’image, plus que l’objet, qui prime»

Ne pas diaboliser les écrans mais miser sur la prévention et l’éducation à un bon usage des écrans plutôt que sur l’interdiction, c’est aussi ce que prône Michaël Stora. «Chaque vidéo regardée produit une décharge de dopamine dans le cerveau. Lorsqu’elle cesse de les regarder, la personne se trouve confrontée à elle-même, au monde réel qui, lui, procure nettement moins de décharges de dopamine. Elle vit une sorte de descente, ressent des émotions dépressives d’autant plus fortes, et peine à se concentrer sur d’autres choses. Il n’est donc pas étonnant que les jeunes aient besoin de cet espace de valorisation».

Toutefois, imaginer que les jeunes ne sont capables d’exister qu’à travers les écrans serait une erreur. «Les adolescents se parlent toute la journée. La plupart ont une vie sociale, un petit copain ou une petite copine. Les réseaux sociaux ne les empêchent pas d’accéder à tout cela. Sauf peut-être ceux qui se trouvent déjà dans une situation sensible et qui risquent de s’isoler.»

«Il est bon de rappeler que les plus connectés sont les 35-49 ans, et non les ados.»

Pour Caroline Depuydt comme pour Michaël Stora, les parents ont une carte à jouer. Faire en sorte que son enfant se sente libre d’échanger à propos de ce qu’il a vu sur les réseaux sociaux, sans être jugé, montrer un intérêt réel pour ce qui l’intéresse, ce qui l’amuse ou le heurte, plutôt que de dénigrer ses goûts et ses choix, reste le meilleur moyen de le préserver d’un usage problématique. Une complicité qui n’exclut pas la nécessité d’instaurer un cadre, des limites claires, notamment sur le temps passé sur le smartphone et de s’accorder sur des moments sans écrans. Priver un ado de son smartphone alors que le parent reste scotché sur le sien est évidemment contre-productif. «Il est bon de rappeler que les plus connectés sont les 35-49 ans, et non les ados», fait valoir Michaël Stora, pour qui les adultes doivent pouvoir admettre qu’ils ne sont pas irréprochables mais qu’ils ont à cœur de préserver leurs enfants des addictions. Ils doivent pouvoir s’adresser «à la part adulte de l’adolescent» et leur accorder leur confiance.