Les fuites découvertes sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique sont le résultat d’ »une attaque terroriste planifiée » par Moscou « contre l’Union européenne » a affirmé mardi Kiev. Un événement qui augmente encore les tensions dans la région.

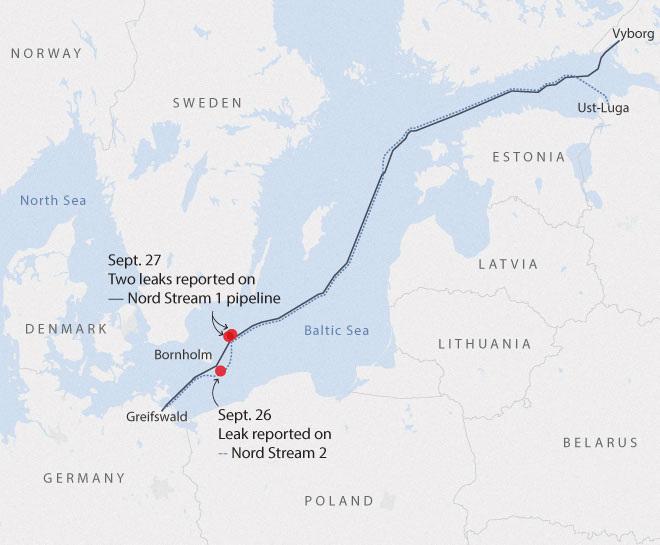

Hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique ont été tous deux touchés par des fuites spectaculaires, mystérieuses et précédées d’explosions sous-marines qui alimentent les soupçons de sabotage. Inexpliquées à ce stade, elles font monter la tension autour de la sécurité énergétique du continent et de la protection des équipements stratégiques.

Actuellement, le gaz s’échappe toujours aussi puissamment des trois fuites du gazoduc Nord Stream, selon les garde-côtes suédois. « Malheureusement, le gaz ne peut pas être capturé », a déclaré un porte-parole des garde-côtes.

Quelle est la cause des fuites ?

« L’avis clair des autorités est qu’il s’agit d’actes délibérés. On ne parle pas d’un accident« , a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse de crise mardi soir. Outre la profondeur des eaux, la conclusion de Copenhague se fonde notamment sur le fait que les trous par lequel s’échappe le gaz sont « trop gros » pour être de cause accidentelle et qu’ils ont été provoqués « par des détonations », a détaillé le ministre de l’Energie Dan Jørgensen.

Tout converge vers un sabotage intentionnel du pipeline, selon les experts interrogés par l’AFP. « On ne peut pas imaginer autrement comment trois tuyaux de gaz peuvent être en même temps victimes d’une fuite », explique Johan Lilliestam, chercheur à l’institut de développement durable de Potsdam.

D’autant que de tels évènements sont extrêmement rares sur les pipelines construits, en acier, pour résister aux chocs. La conduite Nord Stream 1, opérationnelle depuis 2011, n’a jamais connu d’incident notable. Les autorités danoises et polonaises ont aussi déclaré privilégier l’hypothèse du « sabotage ». Selon le Danemark, il faudra « une ou deux semaines » avant de pouvoir inspecter les gazoducs endommagés.

Qui a pu endommager Nord Stream ? Tous les regards se tournent vers Moscou, même si le Kremlin a également condamné l’incident. Il pourrait s’agir de « créer un stress supplémentaire sur le marché du gaz », affirme Simone Tagliapetra, chercheur pour le cercle de réflexion Bruegel. La Russie pourra « utiliser le sabotage comme prétexte » pour ne jamais reprendre ses livraisons, avance Tor Ivar Strømmen, chercheur à l’Académie navale royale norvégienne.

Mais rendre inexploitable les conduites revient aussi à se priver d’un instrument de pression : « Si ce sont les Russes, pourquoi le faire sur les trois tuyaux ? », s’interroge Thierry Bros, expert en énergie et enseignant à Science-Po Paris. Moscou a de son côté récusé les soupçons « assez prévisibles » émis à son encontre par certaines capitales, estimant que cela était « stupide et absurde ». Les fuites touchant Nord Stream 1 et 2 sont « problématiques » pour Moscou, car le gaz russe qui s’en échappe « coûte très cher », a fait valoir le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

« Le sabotage des pipelines Nord Stream 1 et 2 doit être classé comme l’incident sécuritaire et environnemental le plus grave en mer Baltique« , a tweeté Edgars Rinkevics, le ministre letton des Affaires étrangères. « Il semble que nous entrions dans une nouvelle phase de guerre hybride. » Selon lui, les fuites sur les pipelines sont « un sabotage délibéré ».

Quelle conséquence pour l’approvisionnement en gaz ?

A court terme, cela ne changera rien. Moscou a déjà arrêté début septembre de livrer du gaz à l’Europe via Nord Stream 1, invoquant un problème technique sur les conduites de plus de 1.000 kilomètres qui relient la Russie à l’Allemagne Les prix du gaz n’ont pas non plus montré de saut significatif : dans la matinée, le coût du TTF néerlandais, qui sert de référence, a pris 10%, avant de repartir à la baisse. Cette faible réaction s’explique par le fait que « la plupart des acteurs du marché » ne « croyaient plus aux livraisons russes » de gaz, selon Lion Hirth, expert à la Hertie School de Berlin.

Après les fuites dans les gazoducs Nord Stream, l’approvisionnement en gaz russe via l’Ukraine est cependant également menacé. La compagnie gazière publique russe Gazprom a lancé un avertissement à ce sujet mardi.

A plus long terme, ces incidents semblent planter le dernier clou au cercueil des flux de gaz russe vers l’Europe. « Avant, la reprise des livraisons via Nord Stream était improbable. Elle est devenue impossible« , résume Johan Lilliestam. Des sommes considérables seraient nécessaires pour reconstruire les tubes qui se sont remplis d’eau ces dernières heures, souligne Thierry Bros. « Ça sera impossible de les remettre en état (…) c’est assez peu imaginable de dépenser autant d’argent pour essayer de réparer des tuyaux qui nous relient à la Russie », estime l’expert.

Quel impact sur la sécurité des infrastructures ?

« Ce qui se passe en Mer Baltique peut très bien se produire en mer du Nord et en Méditerranée« , affirme à l’AFP Sebastian Herold, chercheur à l’Université de Darmstadt. « Les livraisons depuis la Norvège et l’Algérie sont vulnérables », ajoute-t-il. Les deux pays sont devenus des fournisseurs cruciaux pour l’Europe depuis l’invasion de l’Ukraine afin de réduire la dépendance au gaz russe. La Norvège a d’ailleurs annoncé renforcer la sécurité autour de ses installations. « Le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures pour accroître la sécurité des infrastructures, des terminaux à terre et des installations sur le plateau continental norvégien », a déclaré le ministre norvégien de l’Energie, Terje Aasland, dans un communiqué mardi soir.

« Pour l’Europe, quel que soit l’auteur, c’est un avertissement. On doit se préparer à bien surveiller nos pipelines », affirme Thierry Bros. « Il s’agit d’un rappel brutal de l’exposition de l’infrastructure gazière de l’Europe », abonde Simone Tagliapetra. L’Union européenne a d’ailleurs mis en garde ce mercredi contre toute attaque ciblant ses infrastructures énergétiques: « Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l’objet d’une réponse vigoureuse et unie », a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. « Ces incidents ne sont pas une coïncidence et nous affectent tous », a estimé Josep Borrell. « Nous soutiendrons toute enquête visant à faire toute la lumière sur ce qui s’est passé et pourquoi, et nous prendrons des mesures supplémentaires pour accroître notre résilience en matière de sécurité énergétique », a-t-il annoncé.

Dans un rapport de 2020, l’OTAN insistait déjà sur la nécessité de « protéger les infrastructures critiques (énergétiques) afin d’accroître la résilience » des pays de l’alliance.

Quels risques pour l’environnement ?

Les fuites vont libérer « plusieurs millions de tonnes d’équivalent CO2 » dans l’atmosphère, affirme à l’AFP Sasha Müller-Kraenner, de l’ONG environnementale allemande DUH. Or, le gaz libéré, du méthane, générera des « conséquences dramatiques » en matière de réchauffement climatique, a-t-il ajouté.

Tant que les fuite ne sont pas réparées, il existe des risques d’explosion à la surface de l’eau : les autorités ont pour cette raison pris des interdictions de naviguer et de voler dans les zones concernées. Copenhague estime que les fuites sur les pipelines, non opérationnels mais remplis de gaz, devraient durer « au moins une semaine » jusqu’à épuisement du méthane qui s’échappe des conduites sous-marines.

Pour la faune et la flore maritimes, en revanche, les conséquences sont limitées. « Le méthane ne se dissout pas non plus dans l’eau, il n’y a donc heureusement rien à craindre », affirme à l’AFP le ministère de l’Environnement.