Dans Le Royaume désuni, Jonathan Coe chronique, sur trois générations et en sept temps majeurs de l’histoire de l’Angleterre moderne, la vie d’une famille des Midlands. Un roman de grande ampleur, où l’intime s’imbrique avec le politique.

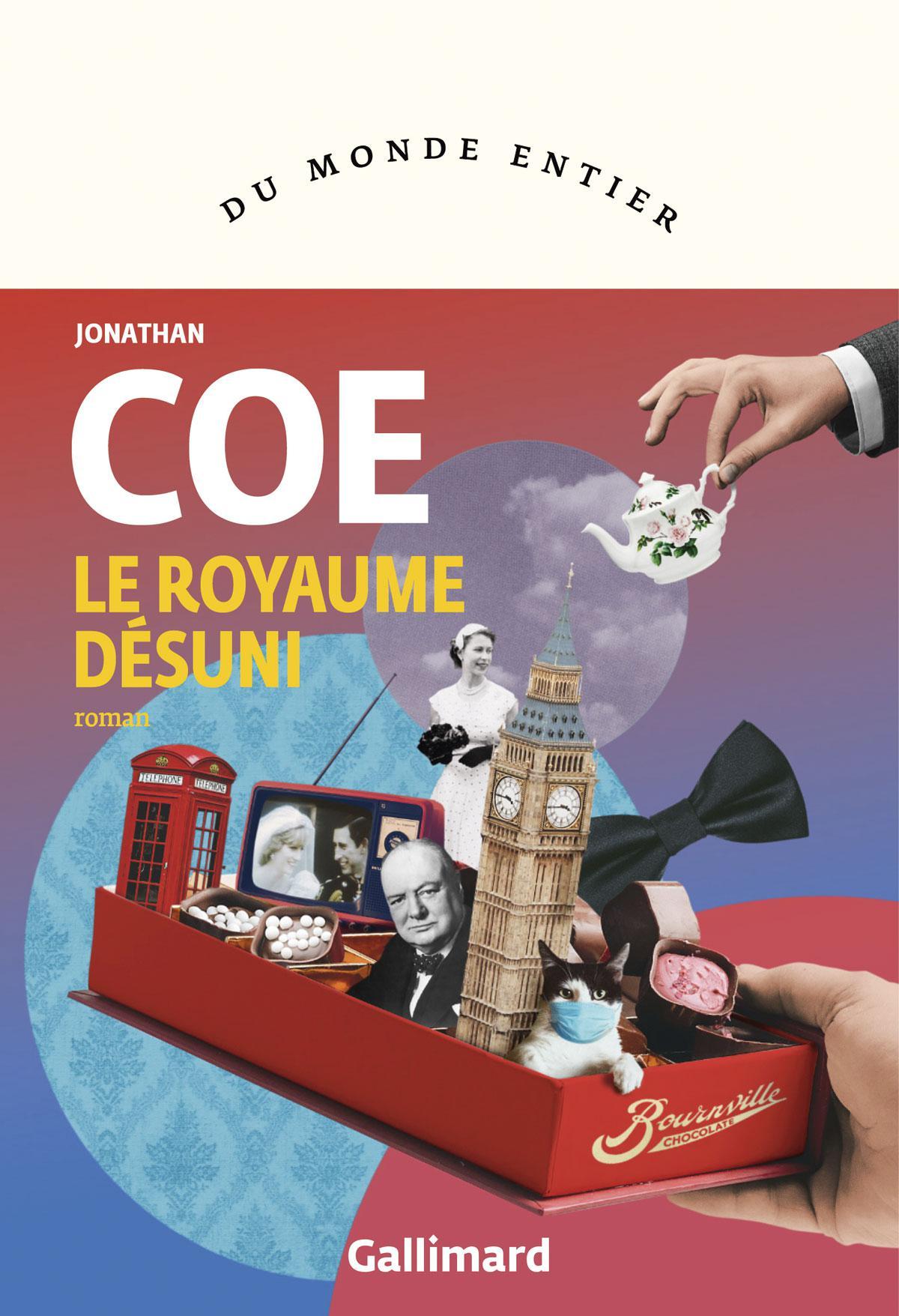

En une petite quinzaine de romans, Jonathan Coe s’est imposé comme le chroniqueur particulièrement inspiré de l’Angleterre contemporaine. Un statut affirmé dès Testament à l’anglaise, son premier livre traduit en français, avec sa satire mordante de la société britannique des années Thatcher, avant d’être étayé, au fil des ans, par Bienvenue au club, Le Cercle fermé ou, plus récemment, Le Cœur de l’Angleterre. Et que vient confirmer aujourd’hui Le Royaume désuni. L’ auteur y embrasse, sur 75 ans et trois générations, le destin d’une famille originaire de Bournville, bourgade des Midlands connue pour abriter les usines des chocolats Cadbury – «une madeleine de Proust», du propre aveu de l’auteur. Un destin qu’il rapporte à sept temps majeurs de l’histoire de l’Angleterre moderne, du D-day, en 1945, aux commémorations du 75e anniversaire de la Victoire, en 2020, en passant par le couronnement d’Elizabeth II et les funérailles de Lady Di, manière aussi de mesurer les mutations profondes qu’a connues la société britannique.

Crise de la cinquantaine

Un roman dont l’inspiration lui est venue alors qu’il accompagnait la parution du Cœur de l’Angleterre en Autriche et en Allemagne , nous raconte-t-il autour d’une table dans une brasserie très «british» du centre de Bruxelles. «Comme les deux musiciens de jazz en tournée au début du Royaume désuni, j’étais sans arrêt confronté à la même question: « Qu’est-il donc arrivé à la Grande-Bretagne ces dernières années? » Il est très difficile d’y répondre, d’où la nécessité d’un long livre pour m’y colleter. Ce qui m’a également frappé dans le ton de cette question, c’est qu’elle semblait découler d’une grande affection et d’une grande admiration pour la Grande-Bretagne, accompagnées d’un sentiment de déception. On me la posait un peu comme si la Grande-Bretagne était un homme d’âge mûr traversant sa crise de la cinquantaine qui serait parti avec une femme plus jeune. Et on me demandait si tout allait bien. Cela m’a incité à penser de façon légèrement différente à la relation entre mon pays et le reste de l’Europe. Je l’avais habituellement envisagée du point de vue britannique – nous avons toujours été, au mieux, mitigés sur le projet de l’Union européenne, et avons cherché des façons de nous désengager ou avons invoqué des circonstances spéciales. Alors que dans l’autre sens, le reste de l’Union semblait attacher beaucoup de prix à la présence de la Grande-Bretagne dans la famille européenne. D’où la tristesse et la déception. J’ai donc voulu écrire sur les 75 dernières années de l’histoire de mon pays, mais du point de vue d’un spectateur d’un autre pays européen.»

A cet agenda est venu s’en ajouter un autre, plus personnel celui-là: Mary Lamb, le personnage central du livre, que l’on découvre alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, pour la suivre ensuite en compagnie de sa famille aux différentes étapes de son existence, s’inspire de la propre mère de l’auteur, feu Janet Coe, décédée le 10 juin 2020 dans la solitude imposée par la pandémie. Des circonstances qui ont laissé l’auteur particulièrement amer, lui qui écrit dans une note postérieure au récit: «Je reste triste et en colère à l’idée que ma mère est morte seule, sans traitement pour soulager la douleur, et que ses proches se sont vu interdire tout contact avec elle au moment où c’est arrivé. Mais enfin, comme des milliers de familles dans tout le pays – et contrairement à ceux qui occupaient alors le 10 Downing Street –, nous respections les règles.» Une virulence rare dans un ouvrage qui, pour le reste, traduit une évolution sensible dans le ton adopté par Jonathan Coe. «Si j’avais écrit ce livre il y a trente ans, le ton aurait été fâché, et il y aurait eu beaucoup de colère à la surface. Aujourd’hui, il est plutôt à la déception, et aux regrets qu’en tant que pays, nous ayons pris la direction qui est la nôtre depuis quelques années, et suivi de mauvais leaders avec des arguments fallacieux. La colère subsiste, mais elle est enfouie sous la surface du récit. J’espère que cela la rend plus puissante, parce que je souhaite que les lecteurs la trouvent et la ressentent à un niveau assez profond, plutôt que de consacrer un tas de paragraphes à radoter sur combien je déteste le Brexit ou sur certains politiciens. Ce n’est plus une façon efficace d’écrire à mes yeux. Testament à l’anglaise était un roman regorgeant de colère, avec une part de mélancolie ; c’est désormais la mélancolie qui domine, je maintiens la colère sous contrôle.»

Lire aussi | Billy Wilder et moi, de Jonathan Coe

Les «royals», des figures religieuses

Le trait n’en reste pas moins mordant, et Le Royaume désuni s’avère un régal de lecture, qui mêle habilement histoire intime et perspective générale, dans un récit qui, entamé mezzo voce, gagne en ampleur mais aussi en profondeur à mesure que s’en déclinent les étapes. Que quatre d’entre elles aient trait à la famille royale britannique ne doit bien sûr rien au hasard. «Ils sont tellement intégrés à la vie des gens. Beaucoup de mes romans parlent de la société britannique contemporaine, mais je n’avais jamais mentionné la famille royale, parce que cela ne m’intéressait guère. Mais ils suscitent des émotions très puissantes chez les citoyens, comme on a encore pu le voir lors des funérailles de la reine. Ce sont presque des figures religieuses: les cérémonies auxquelles ils participent remplacent, en quelque sorte, les rituels religieux. Nous sommes pratiquement une société séculaire, désormais, et si nous avons une religion, c’est la famille royale.» Un symbole jouissant d’une affection que pas plus les remous que les scandales ne semblent en mesure d’entamer: «Même si nous voulons nous considérer comme les rationnels et les pragmatiques de l’Europe, nous sommes aussi émotionnels et superstitieux que peut l’être n’importe quel pays catholique ou méditerranéen. La famille royale est notre religion, mais aussi notre valve de sécurité émotionnelle.»

Parole d’expert en psyché britannique qui, alors qu’on l’interroge sur les raisons d’un retour en arrière cristallisé autour d’un Brexit que nul n’aurait imaginé possible il y a une poignée d’années à peine, énumère: «Notre nostalgie, notre sentiment d’un rôle diminué dans le monde après la guerre et la chute de l’empire, une mythification du rôle de l’Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait que nous soyons plus attachés à une mythologie de l’anglicité qu’à la réalité d’aujourd’hui, c’est la conjugaison de ces différents facteurs. Le dilemme de la Grande-Bretagne est aussi simple que ça: nous devons choisir entre le mythe et la réalité. Boris Johnson était un très bon vendeur de mythe, il pouvait faire avaler n’importe quoi aux gens. Maintenant qu’il n’est plus là, qu’il n’y a plus personne pour brasser du mythe, il va nous falloir accepter la réalité.» Situation dont la Grande-Bretagne n’a pas le monopole bien qu’ elle ait droit à une version exacerbée de cette crise existentielle que traverse l’Europe entière. Et face à laquelle, à son grand désappointement, la gauche semble à court de vision, laissant l’(extrême) droite s’engouffrer dans la brèche du désarroi et de la colère.

Si les temps présents n’incitent guère à l’optimisme, Jonathan Coe préfère ponctuer son roman sur un «Plus ça change, plus c’est la même chose» emprunté à la sagesse populaire. «Certains aspects de la nature humaine restent constants. Les politiciens et les gouvernements vont et viennent, mais les familles demeurent, les amitiés et les relations aussi, peu importe le nombre de couronnements, ou combien de finales de Coupe du monde on a gagnées.» Un postulat auquel il veille à donner une coloration intime: «Le Royaume désuni est un roman sur le changement. Et le changement le plus important à mes yeux réside dans la façon dont la vision de Mary Lamb sur l’homosexualité ou sur le racisme évolue. Ce genre de changement n’a pas plus à voir avec la personne qui se trouve sur le trône qu’ avec celle qui occupe la fonction de Premier ministre…»

Bond, joyau de la couronne

Si l’on pense au John Boorman de Hope and Glory et Queen and Country à la lecture du Royaume désuni, c’est toutefois James Bond qui revient le plus souvent au fil des pages, d’une séance de rattrapage d’Opération Tonnerre – «l’une de ces curieuses fantaisies adolescentes sado-patriotiques qui, pour je ne sais quelle raison, ont hypnotisé la nation entière pendant la majeure partie des années 1960» – à la sortie, l’année du jubilé d’argent de la reine, en 1977, de L’Espion qui m’aimait, avec son parachute aux couleurs de l’Union Jack déclenchant des scènes d’hystérie collective. «Ce n’est pas l’équivalent de Billy Wilder ou de certains des films que j’ai inclus dans mes livres, mais les James Bond ont beaucoup compté pour moi quand je grandissais. Il y a eu beaucoup de James Bond différents tout comme il y a plusieurs versions de l’anglicité. Le plus influent, par bien des aspects, reste Roger Moore, parce qu’il a apporté de l’humour au personnage. Les films de Sean Connery sont bien meilleurs, mais si Bond y tient des répliques spirituelles, Connery n’ a pas le sens de l’humour qui les rendrait vraiment drôles. Alors que Roger Moore a contribué à construire ce mythe très séduisant pour les Britanniques qu’un des leurs puisse être un héros et sauver le monde, tout en ne se prenant pas au sérieux. Curieusement, et bien qu’ils soient fort différents, on retrouve la même combinaison chez Boris Johnson, dont l’humour est l’une des clés de la personnalité et du succès.»