Centrales solaires orbitales, ascenseur spatial, déviation d’astéroïdes : quand la science- fiction devient réalité

Des concepts de science-fiction deviennent réalité ou font l’objet d’études sérieuses. Où en sont les projets de centrales solaires orbitales, d’ascenseur spatial et de déviation d’astéroïdes ? On prend de la hauteur avec l’astrophysicien Roland Lehoucq.

Dévier un astéroïde n’est plus une utopie depuis le succès de la première mission de défense planétaire. Le 27 septembre dernier, un vaisseau de la Nasa s’est délibérément écrasé sur l’un d’eux pour modifier sa trajectoire. Après un voyage de dix mois dans le cosmos, Dart («fléchette», en français), sonde kamikaze de la taille d’un gros réfrigérateur, a percuté à plus de 22 000 km/h sa cible, Dimorphos, corps céleste de 160 mètres de diamètre qui tourne en un peu moins de douze heures autour d’un astéroïde plus gros, Didymos. Le test, effectué sur un objet qui ne constituait pas une menace, visait à démontrer l’efficacité de la méthode pour dévier un astéroïde susceptible de heurter la Terre. L’expérience rappelle les blockbusters Deep Impact et Armageddon, sortis en 1998, ou encore Don’t Look Up: Déni cosmique, diffusé sur Netflix l’an dernier.

Nous devons continuer à répertorier ce type d’objets célestes et à calculer leur probabilité de collision avec la Terre.

L’analyse des données des télescopes révèle que la collision intentionnelle a raccourci l’orbite de la petite lune de 32 minutes. C’est beaucoup plus que l’écart prévu par l’agence spatiale américaine. L’erreur, due à une surestimation de la masse des deux «corps parents», ne remet pas en cause pour autant le succès de la mission. Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Saclay (France) et spécialiste des rapports entre science-fiction et conquête spatiale, salue même l’exploit: «Pour une fois, on se donne les moyens de préparer des solutions technologiques afin d’anticiper un risque de catastrophe. Dans les scénarios hollywoodiens, la mission consiste à détruire la comète de l’apocalypse à coup de charges ou de missiles nucléaires. La technologie utilisée par la Nasa est nettement moins dangereuse et hasardeuse. Casser un corps céleste géant ne ferait qu’aggraver la menace, car ses morceaux seraient incontrôlables. La seule solution est de le dévier un peu de sa trajectoire pour qu’il évite la Terre.»

L’Europe prend le relais

Une étude détaillée de la structure interne de Dimorphos et du cratère provoqué par Dart est programmée pour la fin 2026. La mission est confiée à la sonde spatiale européenne Hera, qui doit être lancée en octobre 2024. A partir de ces données, les chercheurs pourront élaborer de nouveaux scénarios de défense planétaire.

Y a-t-il réellement des risques que le ciel nous tombe sur la tête, question qui tracassait déjà nos irréductibles ancêtres gaulois? Selon les scientifiques, une météorite d’environ dix kilomètres de diamètre, comme celle qui a contribué à l’extinction des dinosaures, frappe la Terre tous les 250 millions d’années en moyenne. Un objet céleste de 130 mètres, qui ferait déjà d’énormes dégâts à l’échelle d’une région ou d’un continent, heurte la planète tous les dix mille ans environ. «La probabilité qu’un caillou destructeur frappe la Terre est faible, reconnaît l’astrophysicien. Toutefois, les astéroïdes de moins de trois cents mètres de diamètre sont souvent détectés tardivement, quand ils sont proches de nous, car ils renvoient peu de lumière du Soleil.»

Le 31 octobre dernier, des astronomes ont annoncé avoir repéré dans les environs de la Terre un astéroïde grand de 1,5 kilomètre, le plus gros objet potentiellement dangereux découvert depuis huit ans. La plupart des corps célestes de cette taille ont été recensés par les télescopes, mais celui-ci, longtemps caché par l’éclat du Soleil, était peu détectable. Cet astéroïde «géocroiseur» ne risque pas de percuter la planète avant longtemps, car il en reste très éloigné lorsque les deux orbites se croisent. «Nous devons continuer à répertorier ce type d’objets célestes, à calculer leur orbite et leur probabilité de collision avec la Terre», prévient le scientifique.

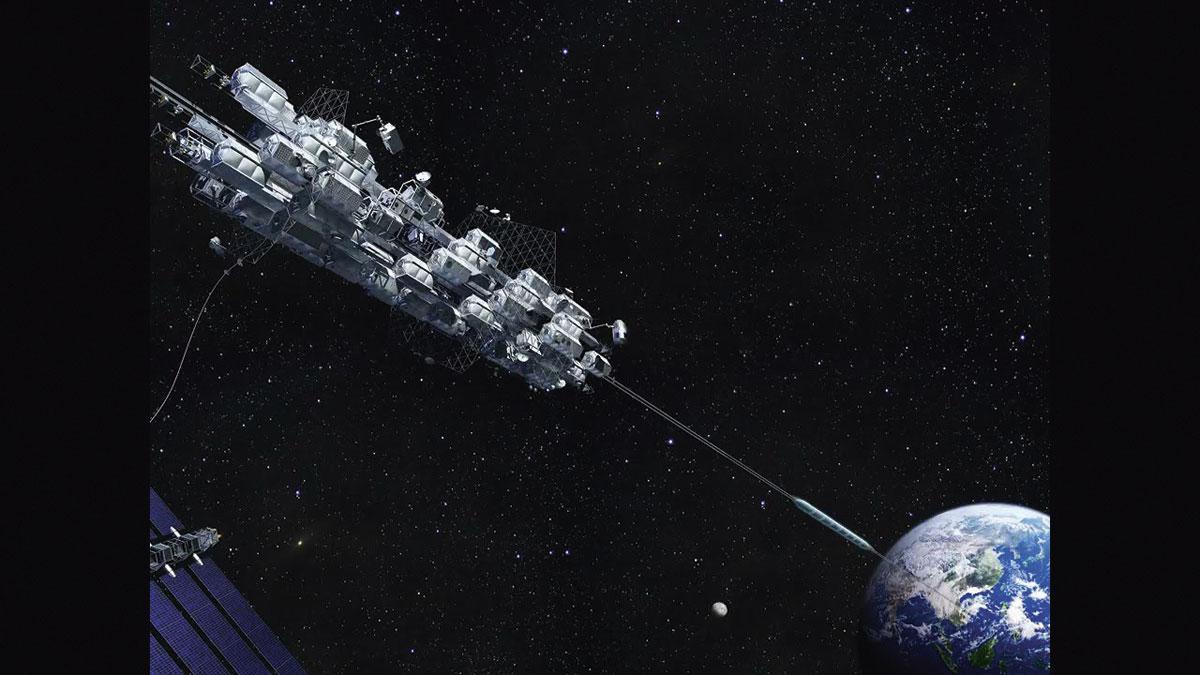

Vers l’espace en ascenseur

La Nasa a publié plusieurs gros rapports sur un autre concept que l’on pensait réservé au domaine de la science-fiction: l’ascenseur spatial. L’intérêt d’une gigantesque autoroute verticale reliant la surface à une orbite autour de la Terre réside dans la facilité d’accès à l’espace qu’elle offre. Le principe consiste à laisser pendre un câble, maintenu tendu par la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même. Pour être en équilibre, il doit s’allonger au-delà de l’orbite géostationnaire (36 000 kilomètres d’altitude) à partir de laquelle la force centrifuge dépasse la force de gravitation. «Pour que l’équilibre soit préservé, le câble doit avoir 144 000 kilomètres de long, plus du tiers de la distance Terre-Lune, calcule Roland Lehoucq. Une fois mis en place et équipé de nacelles, il permettrait une mise en orbite beaucoup plus économique qu’avec les lanceurs classiques.»

En ces temps de quête de solutions pour décarboner le monde, le concept de centrale solaire spatiale fait son chemin.

Le Russe Konstantin Tsiolkovski, théoricien de la cosmonautique moderne, proposait déjà, en 1895, d’édifier une tour orbitale permettant d’échapper à l’attraction terrestre. L’ingénieur soviétique Yuri Artsutanov reprend l’idée en 1960, remplaçant la tour par un câble suspendu. En 1975, le chercheur américain Jerome Pearson travaille lui aussi sur un projet d’ascenseur spatial. Trois ans plus tard, le romancier Arthur C. Clarke popularise le concept, thème central de son récit de science-fiction Les Fontaines du paradis.

Lire aussi | Un ascenseur pour l’espace, réalité ou fiction ?

Nanotubes de carbone

«Le principal défi technique est de concevoir un câble capable de résister à des tensions considérables, souligne Roland Lehoucq. Un nouveau matériau, les nanotubes de carbone, pourrait peut-être faire l’affaire. Mais leur production reste modeste au regard des quantités nécessaires à la construction d’un ascenseur spatial. De plus, les nanotubes fabriqués actuellement souffrent encore de défauts de structure qui amoindrissent leur résistance. Le câble pose aussi question en matière de sécurité: comment éviter les collisions d’avions ou de satellites?»

Pour autant, une entreprise japonaise a testé, en septembre 2018, la viabilité d’un ascenseur spatial. Déployés à bord de l’ISS, deux nanosatellites cubiques reliés par un câble de dix mètres ont simulé des allers-retours. Le Japon projette de créer d’ici à 2050 une liaison entre la Terre et une station située en orbite géostationnaire. L’ascenseur grimperait à une vitesse de 200 km/h et permettrait d’envoyer jusqu’à trente personnes à 36 000 kilomètres d’altitude en huit jours.

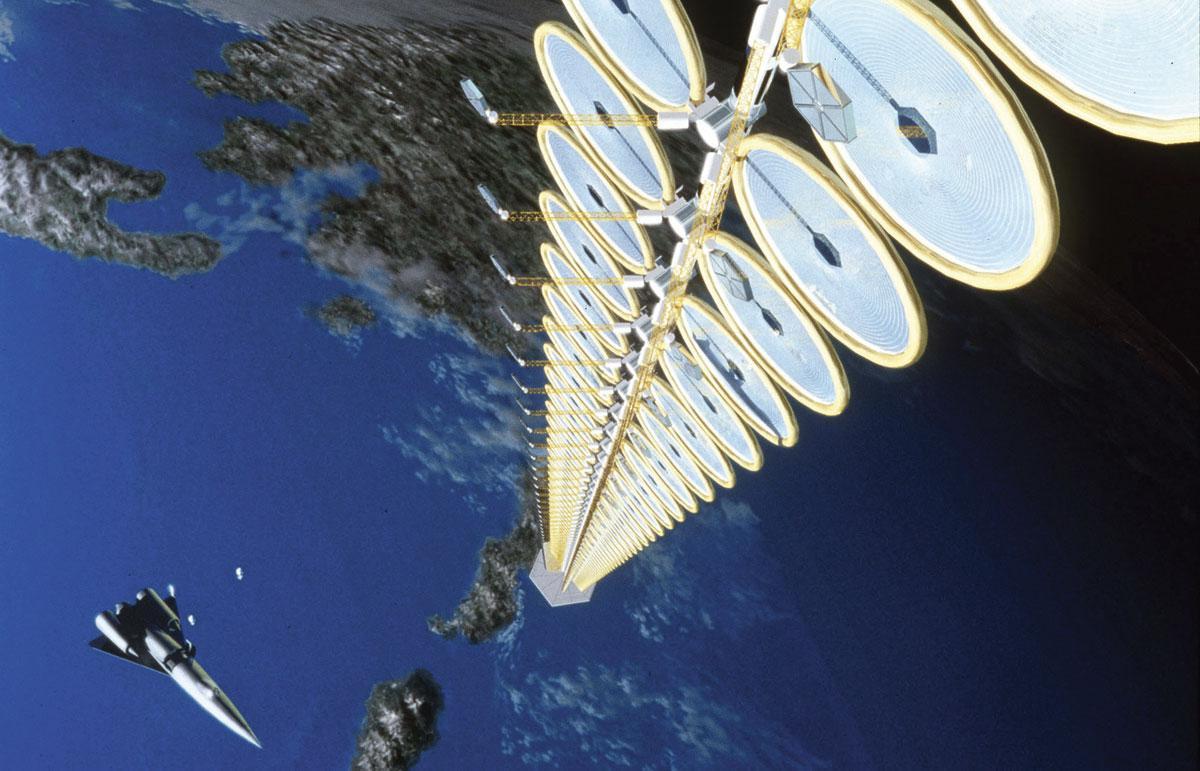

Fermes solaires en orbite

En ces temps de quête de solutions pour décarboner le monde confronté au changement climatique, une autre idée fait son chemin: la centrale solaire spatiale (CSS). Les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Europe, le Royaume-Uni envisagent la mise en orbite, à une altitude de près de 36 000 kilomètres, d’installations photovoltaïques de plusieurs kilomètres carrés. «Le Soleil nous offre de l’énergie en abondance, convient Roland Lehoucq. Tenter d’en collecter beaucoup plus a donc du sens. Encore faut-il parvenir à la récupérer de façon énergétiquement rentable.»

Sur le papier, le concept, qui permettrait d’alimenter la Terre en énergie propre de manière continue, fait rêver. Les fermes solaires spatiales peuvent capter le rayonnement 24 heures sur 24, puisqu’elles échappent à l’alternance jour-nuit et aux perturbations de l’atmosphère et des nuages. Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), la lumière du Soleil serait jusqu’à onze fois plus intense dans l’espace que sur le territoire européen.

L’idée de créer des centrales solaires orbitales n’est pas neuve. En 1941, le biochimiste et auteur de science-fiction russo-américain Isaac Asimov publie Reason, une nouvelle dans laquelle il imagine une station spatiale solaire géante gérée par des robots. En 1968, Peter Glaser, un ingénieur américain, dessine les plans de la première centrale solaire spatiale. La Nasa et le département américain de l’Energie lui emboîtent le pas et engloutissent, à partir de 1977, des millions de dollars dans des tests de transmission d’énergie entre un satellite et une antenne terrestre, avant de jeter l’éponge à la fin des années 1990.

Les progrès accomplis ces dernières années dans les technologies photovoltaïques et du transfert d’énergie font ressortir les projets des cartons. La réduction des coûts de fabrication des fusées et la récupération-réutilisation de leurs étages réduisent le prix au kilo de matériel envoyé dans l’espace. L’objectif d’atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle explique également le regain d’intérêt pour les centrales solaires orbitales.

Micro-ondes ou lasers?

Principe de fonctionnement: l’énergie solaire est captée à l’aide de constellations de miroirs photovoltaïques légers et d’optiques de concentration. L’électricité produite en orbite haute est transférée vers la Terre sous forme d’énergie dirigée, soit des micro-ondes, soit un faisceau laser (choisi dans une longueur d’onde infrarouge sans danger pour la vision). Les micro-ondes traversent les nuages et peuvent ainsi alimenter toutes les régions du monde, mais elles doivent être collectées par des antennes paraboliques géantes. «La station de réception occupera une vaste surface au sol, confirme Roland Lehoucq. Il faudra la construire dans un endroit isolé, mais proche du lieu à alimenter pour limiter la longueur du réseau électrique.»

L’autre option, le faisceau laser, a l’avantage d’être transformé au sol en électricité via des panneaux photovoltaïques. Mais sa lumière ne peut percer les nuages et doit donc être dirigée vers des stations de réception bénéficiant d’un ciel dégagé. Les mégapoles énergivores de l’hémisphère Nord, aux Etats-Unis, en Europe, en Chine ou au Japon, ne pourraient dès lors pas être directement alimentées.

Lire aussi | Bientôt des centrales solaires dans l’espace ?

Déperdition d’énergie

L’astrophysicien pointe les risques d’accidents: «Un faisceau mal dirigé pourrait toucher une zone voisine de sa cible au sol, une menace qui peut inquiéter les populations riveraines. Les micro-ondes devront avoir une très forte intensité et provoqueront donc des perturbations atmosphériques, un échauffement de l’air alentour. Il faut aussi s’attendre à une déperdition d’énergie lors de la transmission, due au phénomène de diffraction du faisceau au niveau de l’émetteur et de diffusion dans les couches gazeuses de la Terre. A ce souci s’ajoute la perte d’efficacité due à la conversion d’énergie solaire en micro-ondes ou en laser, puis à la transformation du faisceau en courant électrique continu, transporté ensuite sur de longues distances.»

L’installation et la maintenance de centrales placées en orbite à 36 000 kilomètres d’altitude reste une autre question majeure. Seuls des minirobots pourraient assurer le remplacement et la réparation des panneaux solaires du dispositif, qu’ils auraient eux-mêmes construit.

Projets américains et européens

Le 27 mai dernier, la Nasa a annoncé qu’elle comptait financer une étude pour évaluer la viabilité du concept de space-based solar power (SBSP). Du 17 mai 2020 au 12 novembre 2022, l’armée de l’air américaine a testé à quatre cents kilomètres d’altitude un panneau photovoltaïque de la dimension d’une boîte à pizza. Il était monté sur la navette spatiale X-37B, le drone top secret du Pentagone. A ce stade, l’expérience est modeste: le panneau produit dix watts de puissance, l’équivalent d’une recharge de smartphone sur Terre. Début 2025, l’US Air Force prévoit de placer en orbite basse Arachne, un satellite de démonstration conçu par le conglomérat Northrop Grumman.

Les ambitions spatiales actuelles des grandes puissances relèvent d’une dynamique de compétition.

Au Royaume-Uni, le projet Cassiopeia prend forme, avec un budget envisagé de près de vingt milliards d’euros. Initié par la UK Space Energy Initiative (SEI), organisme qui réunit des universitaires et des industriels, il a pour ambition d’envoyer en orbite une centrale de démonstration modulaire aux alentours de 2035. De son côté, l’ESA présente son programme Solaris, mené avec l’appui d’Airbus. Première phase: une étude de faisabilité sur la production d’énergie propre dans l’espace. Un démonstrateur aérien est envisagé pour 2025 et un autre, orbital, verrait le jour dans cinq ans. Dans dix ans serait créée une première ferme solaire spatiale et, à l’horizon 2040, une installation équivalente à la production d’une centrale nucléaire.

La Chine en pointe

Depuis 2009, Jaxa, l’agence d’exploration aérospatiale japonaise, collabore avec 17 entreprises privées pour développer un concept de centrale solaire spatiale de mille mégawatts, l’équivalent d’un réacteur nucléaire. Quelque 180 scientifiques travaillent sur ce projet, dont le coût est estimé à une vingtaine de milliards de dollars. Sa concrétisation n’est pas attendue avant les années 2040.

La Chine, qui ne cache pas ses ambitions dans le domaine spatial, envisage d’utiliser son futur lanceur super-lourd Longue Marche 9 pour mettre sur orbite des centrales solaires orbitales capables de produire chacune cinq gigawatts, «de quoi alimenter une ville d’un million d’habitants», assurent les ingénieurs chinois. Une base d’essai à trente millions de dollars a été construite près de Chongqing (centre du pays) pour tester la transmission d’énergie sans fil de haute puissance depuis des montgolfières. Un satellite d’essai serait envoyé en orbite basse dès 2028. En 2050 seraient déployés cinq à six kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques, soit quelque 10 000 tonnes d’infrastructures à assembler, ce qui nécessiterait plus d’une centaine de lancements.

Une question d’échelles

«Compte tenu du nombre de lancements prévus, lié au poids du matériel à envoyer dans l’espace, le bilan environnemental du projet s’annonce médiocre, constate Roland Lehoucq. Les centrales solaires orbitales butent sur un double obstacle. Primo, l’échelle du temps: si les embûches techniques sont surmontées, les centrales spatiales et les stations de réception seront opérationnelles dans trente à cinquante ans. Or, le réchauffement accéléré de la planète exige des réponses immédiates. Secundo, l’échelle de grandeur: une centrale de plusieurs kilomètres carrés d’envergure produirait un à cinq gigawatts, alors que la puissance consommée par l’humanité est de 20 000 gigawatts, dont 80% sont à décarboner.» L’énergie solaire spatiale ne serait donc qu’une voie parmi d’autres pour atteindre la neutralité carbone.

De tels projets illustrent surtout, selon l’astrophysicien, le retour en force de la géopolitique dans l’espace, une soixantaine d’années après la course aux étoiles entre l’URSS et les Etats-Unis: «Les ambitions spatiales actuelles des grandes puissances relèvent d’une dynamique de compétition. Si les Chinois veulent être les premiers à mettre sur orbite un démonstrateur de centrale solaire spatiale, c’est sans doute avec l’intention de faire la nique à leurs rivaux américains!»

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici