La campagne d’Espagne

C’EST DANS LA GUERRE CONTRE L’ESPAGNE (1808) QUE L’EMPEREUR NAPOLÉON Ier A LE MIEUX ILLUSTRÉ SA FIBRE DE CONQUÉRANT. SI LES HISTORIENS S’INTERROGENT ENCORE SUR SON ACHARNEMENT À SOUMETTRE CETTE NATION RUINÉE ET PROFONDÉMENT ANCRÉE DANS LE CATHOLICISME, LE FAIT EST QUE SA POLITIQUE ESPAGNOLE EST L’UNE DES CAUSES QUI LE MÈNERA À SA PERTE.

Comme se l’était représenté Napoléon, l’Espagne est investie fin 1808 par des forces britanniques. Mi-décembre, un corps expéditionnaire anglais prend pied dans le nord-ouest du pays sous le commandement du général Moore. Les troupes restent concentrées en Castille, dans la région de Benavente. Napoléon se trouvant alors à Madrid, il marche dès le 22 décembre sur le nord avec un contingent de sa Garde impériale. Afin de rejoindre les Anglais le plus rapidement possible, il se décide à couper par la sierra de Guadarrama, au centre du pays. Au coeur de l’hiver, sur cette chaîne montagneuse dont certains pics culminent à 2 400 mètres, les hommes doivent endurer des gelées jusqu’à moins dix degrés. Lorsqu’une tempête de neige éclate, ils se retrouvent dans les pires conditions pour débuter une campagne. Aveuglés par les trombes de neige, paralysés par les bourrasques glaciales, l’avant-garde française finit par déclarer forfait. Certains soldats ne veulent plus bouger, d’autres commencent même à faire marche arrière.

Lorsque Napoléon est informé de la situation, sa légendaire obstination reprend le dessus. Il va montrer en quoi sa seule présence est essentielle au succès de l’armée française. Dressé sur son cheval, il se campe devant la troupe et s’adresse à ses soldats. Passant d’un homme à l’autre, il ordonne à chaque fantassin de prendre le bras de son prédécesseur pour former une chaîne qui franchirait les sentiers escarpés sans que personne ne risque la chute mortelle. La cavalerie reçoit la même consigne et les montures sont arrimées les unes aux autres. L’empereur montre lui-même l’exemple : s’accrochant entre Lannes et Duroc, il fait grimper l’état-major bras dessus bras dessous. A trois, ils chevauchent en tête, courbés sous le vent hurlant, les yeux mi-clos, retenant leur casque pour l’empêcher de s’envoler. Ainsi reprennent-ils leur équipée, le visage fouetté par la neige et la grêle. Les Gardes impériaux emboîtent le pas, pestant comme de coutume, mais fiers d’eux-mêmes et de leur chef. Les hauts gradés sont à nouveau stoppés car leurs cuissardes ne sont pas faites pour avancer dans cette épaisse couche de neige. Là encore, Napoléon ne s’avoue pas vaincu. Il saute à califourchon sur quelque fût de canon et se laisse tirer sur cette drôle de monture. Il a l’air un peu grotesque mais cela fait l’affaire. Et qui pourrait imaginer l’empereur François Ier ou le tsar Alexandre dans pareilles circonstances ?

Au bout de quatre heures interminables, la compagnie est venue à bout de l’ascension. » Sale métier ! » grogne Napoléon. Ils prennent un peu de repos puis entament la descente, heureusement moins pénible. Mais, dans la vallée, les conditions se dégradent encore. Pendant trois jours, l’empereur pousse ses hommes à vive allure sous une pluie battante. » Jamais n’aurions-nous accompli tout cela pour quelqu’un d’autre « , commente le capitaine Marbot dans ses Mémoires. Mais toute leur peine ne sera pas vaine : en fin de compte, les Anglais seront effectivement chassés d’Espagne.

ANTÉCHRIST

Si cette campagne d’Espagne a démontré les rares qualités de Napoléon comme meneur d’hommes, il ne s’y révèle sans doute pas un aussi grand stratège. La politique espagnole de l’Empire est en effet l’une des causes, sinon la principale, qui ont précipité sa perte. Il y a donc lieu de se pencher sur les raisons fondamentales de ces choix. La conclusion selon laquelle » il n’en avait jamais assez » – autrement dit, qu’il n’était pas à une guerre près pour étancher sa soif de domination – paraît un peu superficielle. Une telle explication n’est pas complètement fausse mais elle masque l’essentiel.

Il faut préalablement pointer l’ambivalence de l’Espagne en tant qu’alliée de l’empire. Madrid aurait notamment pu consentir aux Anglais un libre accès sur tout le territoire. Ou quand la France devrait se battre en Orient, il pouvait craindre que l’Espagne ne se retourne par surprise contre le flanc sud de la Grande Armée. De ce point de vue, on comprend bien que Napoléon ne pouvait qu’intervenir sur le théâtre espagnol, mais cela n’explique pas pourquoi il s’est accroché avec tant d’obstination dans les années suivantes, jusqu’à chercher à le soumettre complètement. Pourquoi Napoléon tenait-il absolument à faire un état vassal de cette Espagne conciliante et stratégiquement sans grande importance, en y faisant régner son propre frère aîné ? Cette question, entre autres, mérite d’être posée. Pourquoi se lancer dans une véritable guerre pour la maîtrise d’une contrée qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait considérée comme une priorité depuis des décennies ? Pourquoi ouvrir ainsi un deuxième front au sud-ouest de l’Europe alors qu’il était déjà si occupé à l’est avec la Russie, l’Autriche et la Prusse ? Enfin, pourquoi un tel acharnement à imposer les principes de la Révolution républicaine dans un état dont la population ne semblait pas mûre ?

Commençons par ce dernier point : on sait aujourd’hui que les Français – et en particulier Napoléon – avaient une vision complètement tronquée de la mentalité espagnole. A Paris, l’Espagne était perçue comme beaucoup plus arriérée qu’elle ne l’était en réalité. Un peuple d’indigents pétris d’obscurantisme religieux, une aristocratie rétrograde et surannée, un ramassis d’analphabètes et d’ignorants. Le genre de pays qui n’avait plus sa place en Europe mais plutôt dans quelque coin reculé d’Asie. Il y avait peut-être là un fond de vérité, mais c’était négliger à quel point les Espagnols étaient attachés à un système de valeurs pour lequel ils étaient prêts à sacrifier leur vie : le catholicisme. Formés dans le creuset de la Révolution, convaincus de leur discernement éthique, les dirigeants français avaient tendance à dédaigner et à sous-estimer le pouvoir de l’Eglise en Espagne, tout en méconnaissant la grande ferveur patriotique du peuple espagnol. Ces préjugés étaient alimentés depuis des lustres par les rapports de leurs ambassadeurs, et c’est aussi sur ces mauvaises informations que s’appuyait l’empereur lorsqu’il se rend à Bayonne pour mettre rapidement de l’ordre dans son » auberge espagnole « . Les comptes rendus que lisait Napoléon, l’accueil réservé par les Espagnols aux troupes françaises paraissait nettement plus favorable qu’en réalité. Pour preuve : » L’empereur Napoléon est considéré dans tout le pays comme un homme d’exception ; toutes les classes de la population, depuis les nobles, les moines et les prêtres jusqu’aux gens ordinaires parlent de lui avec admiration, et tous aspirent à le connaître. » Le chambellan Philippe de Tournon n’exprimait pas moins d’enthousiasme : » L’Espagne attend son sort de l’empereur. » pouvait-on lire dans son rapport. » Dans le moment de crise où se trouve la nation, les Espagnols regardent Sa Majesté comme leur unique appui pour les sauver. «

Aussi flatteurs qu’ils soient, de tels constats aussi nettement exagérés semblent émaner de serviteurs plus soucieux de figurer dans les bonnes grâces de Napoléon que de rendre compte de la situation d’une façon objective. Et autant dire qu’ils ne lui ont pas été très bénéfiques. Les années suivantes, cette façon d’enjoliver les choses contribuerait plutôt à aveugler Napoléon sur l’état réel du monde, l’induisant constamment en erreur, que ce soit en Espagne ou sur d’autres fronts. C’était pourtant le fruit de ses dérives autocratiques et de sa propension à réfuter certaines nouvelles trop contrariantes. Tels sont les aléas de la dictature.

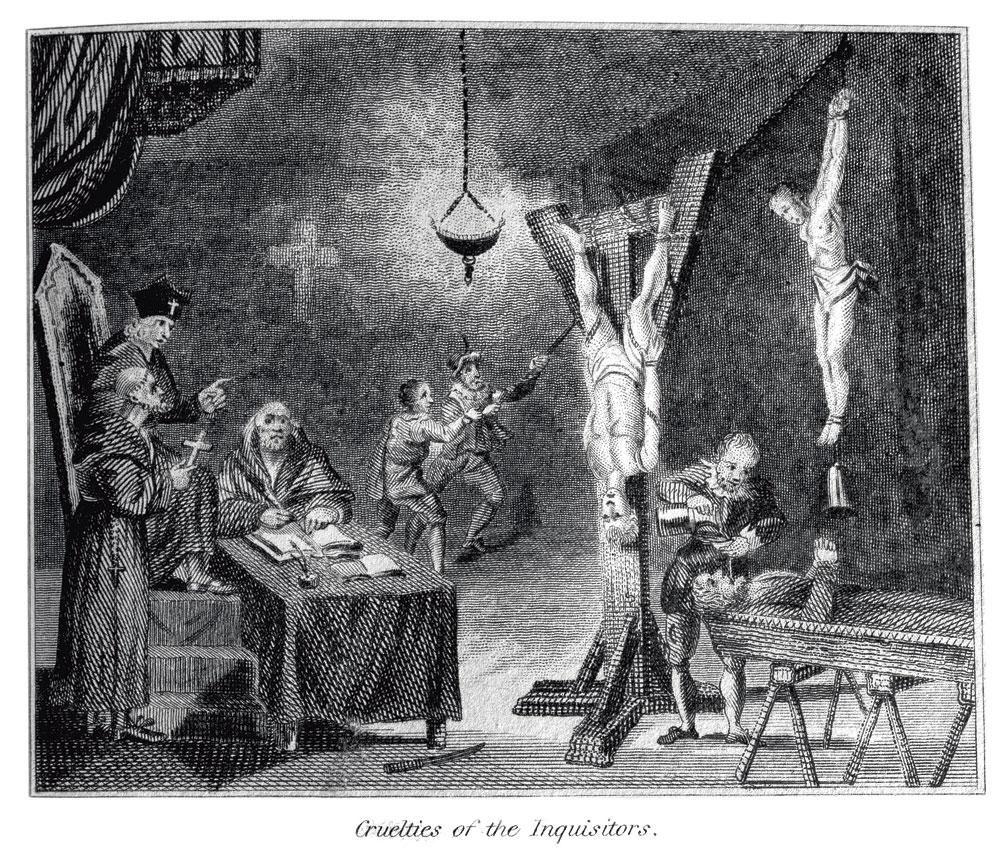

Les Français étaient certains que les bienfaits de leur présence ne pouvaient que réjouir le peuple opprimé d’Espagne. Mais l’Espagne de 1808 n’était pas la France de 1789. Pour dicter leur conduite ou leur donner l’absolution, les bonnes gens s’adressaient plus volontiers à un curé qu’au bel esprit des modernistes et des rénovateurs. Et le fait est qu’en Espagne, les réformistes étaient clairement minoritaires. Madrid et quelques autres grandes villes abritaient certes une petite élite intellectuelle qui regardait la France avec espoir et approuvait la modernisation promise par Bonaparte. Mais la profonde méfiance qui caractérisait le reste du pays était jalousement entretenue par les autorités ecclésiastiques. En Andalousie et dans les campagnes espagnoles, Napoléon était plutôt perçu comme un antéchrist, successeur d’un régime hostile au christianisme coupable d’avoir condamné un roi de droit divin, suppôt du Mal avide d’imposer ses Lumières à tout le continent européen. L’empereur prenait dès lors l’Espagne à contre-pied : il se voyait comme un sauveur, porteur d’un vent de nouveauté, au moment même où aucun autre peuple d’Europe ne se sentait plus éloigné des idéaux révolutionnaires, de la séparation entre l’Eglise et l’Etat ou de l’ensemble des mesures politiques dont les Français s’étaient accommodés. Les Espagnols, eux, étaient tout prêts à s’en défendre bec et ongles.

BALANCE D’APOTHICAIRE

La désinformation, les préjugés et les spécificités idéologiques de la France postrévolutionnaire : tout cela peut expliquer l’erreur d’appréciation cruciale qui fourvoyait Napoléon – ce qui ne suffit pas à justifier ses actes. Parce qu’à Bayonne, Napoléon aurait pu entériner l’abdication du roi Charles IV en faveur de son fils Ferdinand au lieu de mettre Joseph Bonaparte sur le trône. Il aurait pu laisser les Espagnols suivre leur propre voie. Au lieu de quoi il a pris l’option qui lui réussissait depuis toujours : asseoir sa domination sur la suprématie militaire. Mais il serait injuste de prétendre qu’il ait agi de manière irréfléchie, mû par son impulsivité et son obstination. On tient de source sûre, notamment par Méneval, son secrétaire, que Napoléon s’est longuement interrogé sur la conduite à tenir en Espagne. Tout fut scrupuleusement soupesé sur une balance d’apothicaire : vaudrait-il mieux risquer de laisser cette monarchie déliquescente tomber entre les mains anglaises ? Les temps ne seraient-ils pas justement propices à une intervention, sachant l’Europe enfin stabilisée et la Russie une alliée sûre ? » Dans son esprit « , avance Méneval, » le grand besoin de garantir la paix et la stabilité dans toute l’Europe suffit à justifier l’opération. » Il en irait pourtant tout autrement. L’impasse de cette campagne d’Espagne n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’intervention américaine au Vietnam, qui s’est aussi soldée par un désastre. Quant à Napoléon, il engage dans cette guerre deux cent mille de ses meilleurs soldats. Un choix qu’il regrettera amèrement, après sa chute et son exil à Sainte-Hélène, en attendant la mort.

Napoléon en uniforme

Au cours de l’essentiel de sa carrière de chef d’Etat, Napoléon a revêtu l’uniforme vert de colonel des chasseurs à cheval de la Garde. Et pas celui de général, son grade officiel auquel il n’a d’ailleurs jamais renoncé, pas plus qu’à celui de général en chef. Son célèbre Petit chapeau ne faisait pas partie de l’uniforme réglementaire. Et contrairement aux généraux et maréchaux de l’époque, il ne s’affublait pas de plumet ni de décorations en or – le seul ornement qu’il admettait était une cocarde tricolore aux couleurs de la France. Ce parti pris de simplicité était absolument intentionnel : il serait à jamais » le petit caporal « , un chef proche de ses hommes. Par ce choix d’uniforme, il entendait se plier à la règle qui prévalait pour tout soldat : quiconque intégrait la Garde reprenait le grade inférieur à celui qu’il occupait dans son unité précédente. Bien que, par principe, cette règle ne s’appliquât pas aux généraux, Napoléon refusa de s’y soustraire. Tous ses uniformes étaient confectionnés chez le tailleur Chevallier, établi rue de la Loi. Ses chapeaux étaient commandés chez le chapelier Poupard qui en a fourni cent au total.

Une des questions qui reviennent le plus souvent sur Bonaparte concerne sa fameuse posture : pourquoi plaçait-il toujours les doigts de sa main droite sous les boutons défaits du gilet qu’il portait sous sa veste d’uniforme ? Souffrait-il de l’estomac ? Etaitce une simple pose ? Ou une façon d’entrer dans la légende ? Une vérité moins fascinante est qu’à l’époque, beaucoup d’hommes en faisaient de même. Le fait de laisser pendre les bras passait pour un défaut vulgaire et les culottes des messieurs étaient dépourvues de poches. Seuls les gens du peuple avaient coutume de garder les mains en poche. Les hommes de plus haut rang tenaient leurs mains dans le dos ou, comme Napoléon, une main dans le dos et l’autre dans le gilet. Ce n’est donc pas à ce dernier, mais à d’irréfrénables amateurs de contes et légendes en tous genres, que l’on doit ces interprétations fantasques, fort éloignées de la banale réalité.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici