Une tendance inédite se dessine: de plus en plus de parents espèrent avoir une fille plutôt qu’un garçon. Derrière ce basculement, discret mais profond, se cache une redéfinition des imaginaires parentaux, entre la douceur espérée, la réussite scolaire anticipée et la recherche d’un lien affectif durable dans un monde en quête de stabilité.

Confortablement assis en terrasse, chemise immaculée et montre connectée au poignet, Adrien remue son café avec nonchalance. A 33 ans, ce jeune cadre du secteur bancaire prépare son mariage comme il organiserait un séminaire stratégique: avec méthode, feuille Excel à l’appui, et un certain sens de l’anticipation. Il coche une à une les cases du bonheur conjugal: appartement lumineux, week-ends réguliers à Rome et bientôt, si tout se passe comme prévu, un bébé! Mais pas n’importe lequel. «Une fille, je prie le Seigneur!», lâche-t-il, avant d’ajouter avec un sourire: «C’est plus doux, tu peux compter sur elle.»

Il marque une pause, puis avoue, mi-sérieux mi-amusé: «Je vois plein de vidéos passer sur les réseaux… Franchement, ça donne envie. Des papas qui font des chorés avec leur fille, des câlins du matin…» Même sa compagne partage cette préférence, jure-t-il. «Elle dit qu’une fille, c’est plus facile à gérer. Plus posée, plus câline. On a cette image, du moins. C’est pas qu’une image, c’est un fait, non?» Adrien n’est pas récalcitrant à avoir un garçon plus tard, «un petit frère pour veiller sur elle peut-être», mais l’ordre des choses lui semble clair. En creux, son discours esquisse une autre forme d’aspiration, un certain idéal parental révisé à l’aune d’un imaginaire de la relation apaisée. Pas tant une préférence biologique qu’un désir social, affectif et, peut-être, un reflet des représentations qui évoluent.

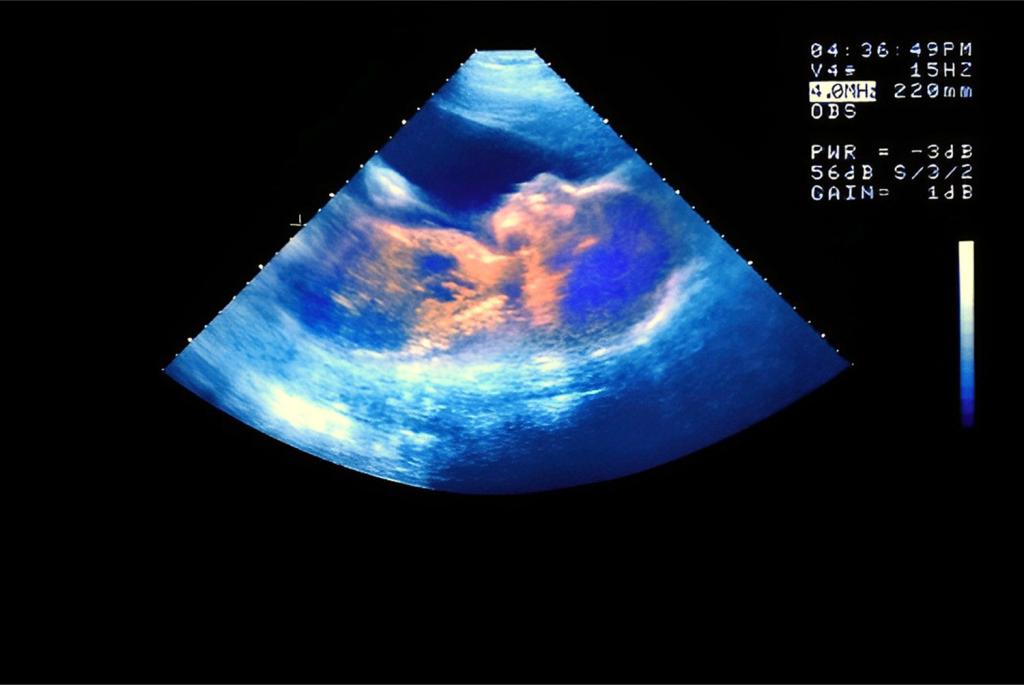

De l’Inde à la Scandinavie, en passant par les Etats-Unis ou le Japon, un mouvement discret, mais réel, semble transformer les représentations parentales. Longtemps considérée comme un privilège implicite, la naissance d’un garçon perd de sa centralité. L’échographie, apparue dans les années 1980, avait permis dans plusieurs pays un tri sexué dramatique: le magazine britannique The Economist rapporte qu’environ 50 millions de petites filles ne sont pas nées depuis cette époque du fait de choix parentaux biaisés en faveur des garçons. Depuis, la tendance s’inverse. Le ratio à la naissance (biologiquement établi autour de 105 garçons pour 100 filles) tend à se rééquilibrer, signe d’une moindre discrimination. En Corée du Sud, par exemple, où le pic atteignait 120 garçons pour 100 filles, la quasi-parité est revenue. En Chine, l’écart se réduit nettement. Et au Japon, parmi les couples ne désirant qu’un enfant, 75% préfèrent une fille. Aussi, dans certaines cliniques de fertilité américaines ou australiennes, où il est parfois possible de choisir le sexe, les demandes pour une fille sont désormais majoritaires.

La fille devient, pour bien des parents, la figure à laquelle on s’attache d’instinct.

Moins de conflits, de rapports de force

Ce phénomène mondial est nourri à la fois par l’égalité croissante des sexes, la valorisation des compétences féminines (dans les études, notamment), mais aussi, plus subtilement, par une reconfiguration de l’imaginaire familial: moins guerrier, moins autoritaire, plus doux, plus intime.

Dans les sociétés occidentales, cette évolution se fait plus feutrée, mais non moins significative. Aux Etats-Unis, les fameux sondages Gallup, qui posent depuis 1941 la question «Si vous ne pouviez avoir qu’un enfant, préféreriez-vous que ce soit un garçon ou une fille?», révèlent que si une préférence pour les garçons domine encore légèrement, l’écart se resserre: 36% des Américains opteraient pour un garçon, contre 28% pour une fille, et 36% n’ont pas de préférence. En Europe, rares sont ceux qui l’expriment ouvertement, mais les données qualitatives parlent d’elles-mêmes.

En Belgique, les données statistiques officielles ne permettent pas de trancher nettement, faute d’enquêtes spécifiques à grande échelle sur ce sujet. Mais tout indique que le pays suit la tendance de ses voisins. Le ratio des naissances reste équilibré, et la législation interdit la sélection du sexe à des fins de convenance personnelle. Les observateurs notent que les préférences exprimées demeurent discrètes, voire tues, mais que les représentations évoluent, elles aussi. Selon le sociologue Piet Bracke (UGent), la préférence pour les garçons a quasiment disparu. Si préférence il y a, elle irait désormais légèrement vers les filles, en particulier chez les parents plus jeunes ou plus éduqués.

«Les dernières études montrent une certaine indifférence pour le sexe de l’enfant, y compris en Belgique», nuance Ester Rizzi, professeure de démographie à l’UCLouvain. Et de préciser: «L’exception est représentée par les pays d’Europe centrale et orientale où on a remarqué une préférence pour les filles. Le même résultat est observé en Suède et d’autres pays nordiques, à l’exception de la Finlande. Les raisons de ce phénomène peuvent être différentes. Dans les pays d’Europe centrale et orientale, la prise en charge des parents âgés est perçu comme une affaire de famille et moins comme une question politique. Dans ce sens, avoir une fille serait lié aux attentes de soins aux grands âges. Dans les pays nordiques, les raisons de préférer une fille pourrait être plutôt liées au statut élevé de la femme dans ce pays.»

Ce réajustement des représentations ne concerne pas seulement les jeunes couples en début de parcours. Il se retrouve, sous d’autres formes, chez des parents plus installés, confrontés à leurs propres souvenirs d’enfance ou aux défis éducatifs déjà engagés. Clémence et Julien, la quarantaine discrètement passée, ont deux enfants: un garçon de 9 ans, une fille de 6 ans. Lorsqu’on les interroge sur leur expérience parentale, une nuance affleure. «Evidemment, chaque enfant est unique», commence Clémence, un peu sur la réserve. Puis le mot tombe: «Mais… c’est vrai qu’avec notre fille, tout semble plus fluide.» Julien acquiesce. «Moins de conflits, moins de rapports de force. Je n’idéalise pas, l’éducation n’est jamais une simple affaire mais quand on compare…»

«Si j’avais eu à choisir, je pense que j’aurais préféré commencer par une fille. Juste pour m’apprivoiser moi-même comme mère.»

Ce n’est pas une critique de leur fils, assurent-ils. «C’est un petit garçon génial. Curieux, plein d’énergie. Mais on doit constamment cadrer, temporiser, relancer.» Avec leur fille, au contraire, les routines se sont installées plus sereinement. «Elle parle beaucoup, se confie plus. Elle capte les ambiances.» Quand on leur demande s’ils auraient souhaité l’inverse, une fille d’abord, un garçon ensuite, Clémence hésite, puis souffle: «Si j’avais eu à choisir au départ, je pense que j’aurais préféré commencer par une fille. Juste pour m’apprivoiser moi-même comme mère.» Pas une hiérarchie, insistent-ils. Plutôt une réalité intime, une manière de dire que, dans leur trajectoire, la douceur et la parole les ont rassurés plus vite que l’intensité et le défi.

De ce genre de récits ordinaires émerge un constat: la fille devient, pour bien des parents, la figure à laquelle on s’attache d’instinct, comme si elle garantissait une relation plus simple, plus proche, et parfois même plus apaisante.

Les chiffres et les imaginaires

Si cette évolution des préférences semble diffuse, elle s’ancre aussi dans des considérations très concrètes: pour nombre de parents, avoir une fille, aujourd’hui, c’est aussi faire le pari d’un quotidien plus serein, et d’un avenir, croit-on, plus prometteur. Dans de nombreuses familles, le souhait d’avoir une fille n’est plus un tabou, ni même un luxe discret. Il devient, parfois, une évidence. Une évidence douce, rassurante, presque stratégique. Car dans l’imaginaire parental contemporain, la fille est perçue comme un gage de sérénité, plus calme, plus proche, plus fiable. De fait, en Belgique, les filles réussissent mieux à l’école. Elles redoublent moins, décrochent moins, et obtiennent en moyenne de meilleurs diplômes que les garçons. En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), 85% des filles maîtrisent les compétences de base en français en fin de secondaire, contre 73% des garçons. En sciences, elles les dépassent également: 77% des filles contre 73% des garçons. A l’échelle du pays, en 2021, 42% des femmes âgées de 25 à 64 ans possédaient un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 32% seulement des hommes.

Autrement dit, non seulement les filles semblent plus à l’aise dans le moule scolaire, mais elles y brillent. Un constat que confirme Dimitri Mortelmans, professeur de sociologie à l’UAntwerpen: «J’ai le sentiment que beaucoup de parents décrivent les filles comme « plus faciles à élever », du moins dans les premières années. Mais le désir d’un enfant d’un certain sexe ne repose pas uniquement sur cette notion de « facilité ». La préférence traditionnelle pour les garçons s’enracinait dans des systèmes liés à l’héritage, au mariage (comme la dot) et à la valorisation d’un héritier masculin. Cela évolue. Aujourd’hui, les meilleurs résultats scolaires des filles leur donnent un nouveau statut: elles sont perçues comme ayant davantage de chances d’accéder à des études supérieures, ce qui rebat les cartes des préférences parentales. C’est peut-être cette projection éducative qui transforme les représentations.»

Au-delà des chiffres de réussite scolaire, c’est bien une projection mentale qui semble se recomposer. Une représentation implicite des enfants «réussis». A l’école, les filles sont valorisées pour leur calme, leur discipline, leur assiduité. Les garçons, eux, concentrent les interruptions de cours, les punitions, les exclusions temporaires. En FWB, deux fois plus de garçons que de filles sont orientés vers l’enseignement spécialisé. Et en 2024, le taux de décrochage scolaire des jeunes hommes belges (18-24 ans) était de 9,2%, contre seulement 4,8% chez les jeunes femmes.

Demeure une question de fond: ce nouveau penchant pour les filles est-il un réel dépassement des logiques patriarcales, ou le reflet inversé de celles-ci? A vouloir la douceur, la sagesse et la réussite tranquille, les parents d’aujourd’hui projettent-ils d’autres formes d’attente sur leurs futures filles? Une chose est sûre: dans les mots comme dans les chiffres, l’image des filles s’est transformée, et c’est elle, aujourd’hui, qui semble rassurer.

Derrière l’image apaisante de la fille idéale, certains stéréotypes de genre continuent de structurer les attentes parentales, et l’éducation dispensée.

Une remise en cause encore incomplète des stéréotypes de genre

Mais si cette préférence nouvelle s’appuie sur des données tangibles, elle n’échappe pas à des représentations héritées: derrière l’image apaisante de la fille idéale, certains stéréotypes de genre, parfois à peine reconfigurés, continuent de structurer les attentes parentales, et l’éducation qu’on leur dispense.

Certains signaux inquiètent, même: des rapports récents en France montrent une résurgence de certains clichés chez les 18-24 ans. L’idéal de la mère douce et compétente réapparaît, tandis que les jeunes garçons restent plus perméables que les filles aux visions genrées traditionnelles. La pression des réseaux sociaux, avec ses codes virilistes ou hyperféminisés, jouerait sans doute ici un rôle décisif. Ce que l’école et la famille déconstruisent patiemment peut être miné par l’emprise d’influenceurs stéréotypés. De là, un paradoxe: les jeunes générations sont plus conscientes, mais se sentent parfois impuissantes à échapper aux rôles assignés. Une enquête de Plan International Belgique menée en 2022 montre que 60% des jeunes Belges se sentent sous pression pour «être un vrai garçon» ou «une vraie fille». Autrement dit, les stéréotypes ne disparaissent pas: ils se recomposent, souvent sous des formes plus insidieuses, et leur poids social reste bien réel.

A ces dynamiques s’ajoute une autre variable souvent ignorée: celle des milieux sociaux et culturels. Sur ce point, Dimitri Mortelmans tempère tout angélisme: «Les stéréotypes de genre restent très présents, en particulier dans la sphère privée ou dans certains contextes scolaires. Les garçons sont encore souvent perçus comme plus actifs, énergiques ou attirés par la technique, les filles comme plus calmes, attentionnées ou tournées vers la communication. Cela dit, on observe aussi une remise en question croissante de ces schémas. De plus en plus de filles sont encouragées à se tourner vers les sciences, et certains garçons sont incités à mieux exprimer leurs émotions.»

Constat corroboré par plusieurs études: les familles les moins diplômées ou les plus précaires restent davantage ancrées dans des modèles traditionnels de genre. A l’inverse, les milieux éduqués, urbains, culturellement ouverts, tendent à promouvoir des pratiques plus égalitaires, même si cela ne signifie pas l’absence totale de biais. En somme, la remise en cause des stéréotypes progresse, mais de façon fractale. Elle varie selon les lieux, origines et générations, et avance parfois à contretemps des discours officiels.

Toutefois, au-delà des différences liées aux milieux sociaux et culturels, cette transformation reflète aussi une mutation plus profonde de nos sociétés et de nos imaginaires collectifs. Ce basculement, impensable il y a encore quelques décennies, n’est pas un simple effet de mode. Il révèle une mutation anthropologique de fond, où, comme l’observent nombre de sociologues, les anciens critères d’excellence, tels que la virilité, la compétitivité, la perpétuation du lignage, cèdent le pas à de nouvelles valeurs, plus douces, plus relationnelles, plus égalitaires.

Cela ne signifie pas que les stéréotypes ont disparu. Mais les représentations bougent, les attentes parentales se redessinent, et le genre de l’enfant, même dans les sociétés les plus égalitaires, reste un support symbolique. La préférence pour les filles, quand elle existe, n’est pas toujours consciente. Mais elle dit quelque chose de l’époque actuelle: une époque où la masculinité se cherche, et où la réussite s’imagine autrement, moins comme une conquête, plus comme une capacité à tisser des liens. Ce qui revient peut-être à dire que dans l’ordre intime du monde, la figure du fils n’est plus la seule à porter l’espoir.