Les greffes sont devenues des actes médicaux relativement courants. Remplacer un organe peut sauver la vie d’un patient ou améliorer grandement sa qualité de vie mais les risques de complications, dont la formation de cellules cancéreuses, sont réels.

Sur la table d’opération, Oscar Larrainzar. Sous dialyse depuis sept ans, ce père de famille de 41 ans avait perdu une grande partie de sa vessie en raison d’un cancer, ainsi que ses deux reins. Comme d’autres patients dans la même situation, Oscar aurait dû se voir proposer une reconstruction de vessie artificielle à partir d’un morceau de tube digestif ou la pose d’une prothèse extérieure pouvant recueillir les urines. Une intervention efficace mais qui aurait comporté de nombreux risques à court et à long termes.

En mai 2025, il reçoit d’un même donneur une vessie mais aussi un rein. S’ensuit une opération d’environ huit heures réalisée à l’hôpital Ronald Reagan UCLA Medical Center à Los Angeles. Une intervention durant laquelle les chirurgiens ont d’abord transplanté le rein, puis la vessie avant de relier le rein à la nouvelle vessie en utilisant la technique qu’ils ont mise au point, selon le récit qu’en fait l’UCLA. Très vite, le nouveau rein d’Oscar s’est mis à produire un grand volume d’urine et sa fonction rénale, sévèrement insuffisante avant l’opération, s’est nettement améliorée. Si bien que la dialyse s’est avérée superflue.

Greffe de la vessie, des reins, des mains, du poumon, du cœur, de l’intestin, de l’utérus, du pénis, du visage, du larynx, de la langue… Les premières mondiales fascinent autant qu’elles apportent de l’espoir à tous les malades dont l’un des organes ne remplit plus correctement, ou plus du tout, ses fonctions.

150.000 transplantations mondiales par an

D’après les données les plus récentes recueillies par l’Observatoire mondial des dons et de la transplantation, plus de 150.000 transplantations d’organes solides sont réalisées chaque année dans le monde, soit une augmentation de 52% par rapport à 2010. Deux tiers de ces interventions concernent les reins, alors que plus de cinq millions de patients sont sous dialyse. Avec une prévalence mondiale de 9,1%, les maladies rénales chroniques entraîneraient 1,2 million de décès par an. Il est possible de greffer plusieurs organes provenant d’un même donneur pour pallier une défaillance chronique liée à une maladie ou à un traitement. Cœur-foie, cœur-foie-rein, foie-intestin, foie-intestin-rein, foie-pancréas, foie-rein, poumon-foie, poumon-rein… Une douzaine de combinaisons existent, la plus fréquente étant pancréas-rein.

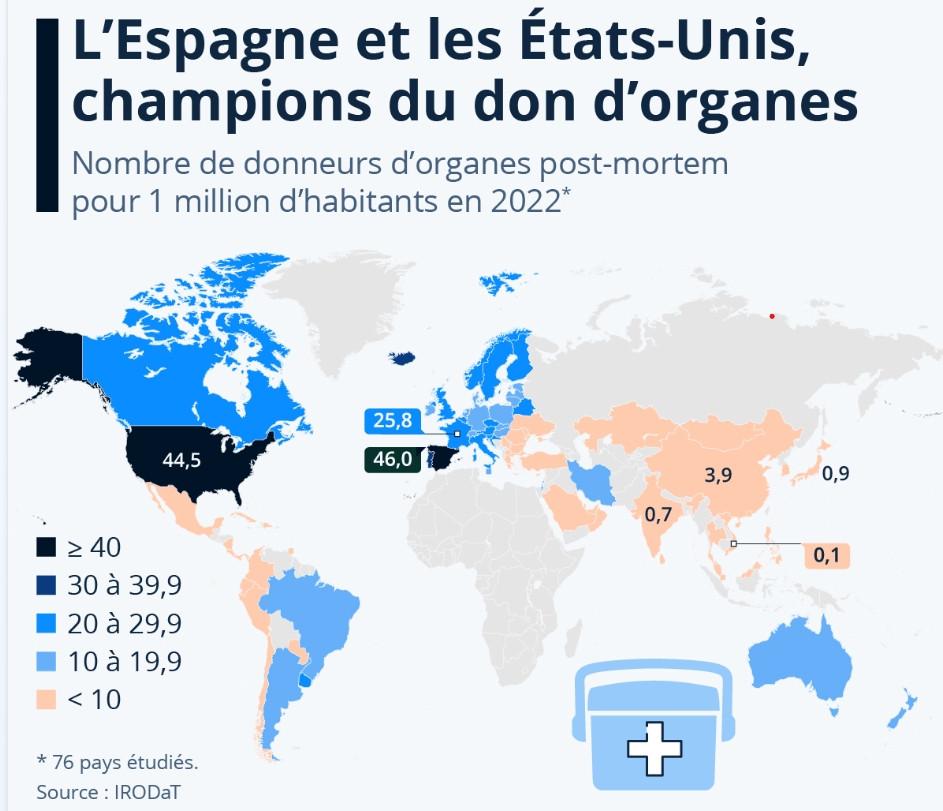

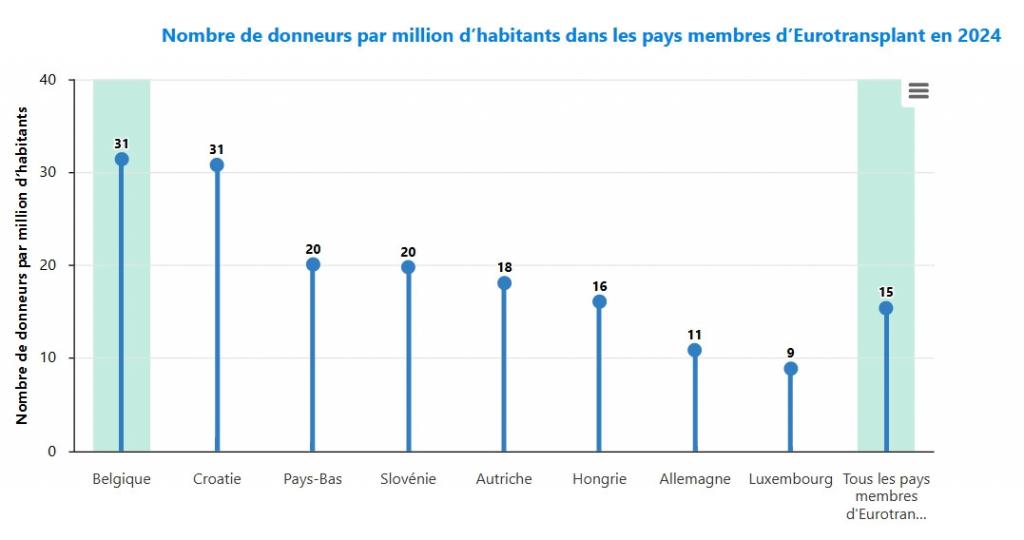

En Belgique, un peu plus de 1.000 transplantations d’organes provenant de donneurs décédés ont été réalisées en 2024. Mais environ 1.500 personnes attendent encore une intervention, dont un millier pour une transplantation de reins. En 2024, selon les chiffres du SPF Santé publique, le nombre de décès sur la liste d’attente pour une greffe a diminué de 7,5%, tandis que le nombre de transplantations réalisées a augmenté de 8,5% par rapport à l’année précédente. Une évolution positive qui résulte de la volonté croissante des Belges de devenir donneurs d’organes. Si bien que la Belgique affiche désormais le plus grand nombre de donneurs par million d’habitants au sein des pays d’Eurotransplant, organisme qui regroupe les laboratoires et les hôpitaux transplanteurs coopérant dans huit pays (Belgique, Allemagne, Autriche, Croatie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas et Slovénie). Mais pas de l’ensemble de l’Europe: l’Espagne, où chaque hôpital a été doté d’un coordinateur des greffes et où les critères pour les donneurs ont été élargis, reste le pays qui compte le plus de donneurs d’organes post mortem (46 par million d’habitants, selon le Registre international sur le don et la transplantation d’organes-Irodat, contre 29,4% pour la Belgique).

«Dans le cas d’un cancer du foie, la greffe reste envisageable si le cancer n’est pas trop avancé et qu’il reste limité à ce seul organe.»

A lui seul, un donneur peut sauver jusqu’à huit vies avec ses organes. Avec ses tissus (cellules cutanées, fragments de cornée, de cartilage, d’os…), il peut sauver ou améliorer la vie de 100 malades. Il peut également consentir au prélèvement, pour la transplantation, la fabrication de médicaments ou à des fins de recherche, de cellules souches, de peau, de gamètes, d’embryons, de tissu fœtal, de sécrétions ou encore de liquides. Tout ce qui compose le «matériel corporel humain», comme le désigne crûment la science.

Le SPF Santé publique constate d’autres évolutions positives au cours des dernières années. Depuis 2022, le nombre de donneurs vivants de rein «émotionnellement apparentés» a bondi de 50% (le don de rein à partir de donneurs vivants réduit considérablement le temps d’attente pour les patients), signe que de plus en plus de personnes veulent contribuer à sauver des vies mais également qu’ils sont mieux informés sur ces questions. Les greffes de cœur, de foie et de rein sont également en nette augmentation, contrairement à celles des poumons.

Des médicaments antirejet, sources de cancers

La générosité de l’un fait le bonheur d’un (ou de plusieurs) autre(s). Pour tous les patients qui étaient dans l’attente et qui ont finalement la chance de recevoir un organe parfaitement fonctionnel, la greffe annonce un nouveau départ dans la vie. Mais cette qualité de vie retrouvée n’est pas sans contrepartie. «Une transplantation n’est pas un coup de baguette magique. Après avoir été opéré, le patient devra passer régulièrement des contrôles médicaux et devra prendre des médicaments antirejet jusqu’à la fin de sa vie», éclaire Olivier Detry, chirurgien transplanteur au CHU de Liège et ancien président de la Société belge de transplantation. Le rejet est une réaction normale de l’organisme. Les médicaments antirejet ont pour effet d’affaiblir le système immunitaire afin que celui-ci n’attaque pas le greffon. Mais ils entraînent d’importants effets secondaires et favorisent eux-mêmes l’apparition de cancers».

Le gros désavantage des traitements immunosuppresseurs est en effet qu’ils inhibent les réponses immunitaires contre le greffon mais qu’ils rendent par la même occasion le patient vulnérable aux agents infectieux et aux tumeurs.

Le cancer est d’ailleurs une contre-indication pour la plupart des transplantations. «Dans le cas d’un cancer du foie, la greffe reste envisageable si le cancer n’est pas trop avancé et qu’il reste limité à ce seul organe», précise le Dr. Detry.

Une greffe de rein n’est généralement pas un traitement de première intention pour le cancer du rein, décrit l’Association française d’urologie (AFU), mais elle peut être une option dans certains cas spécifiques, notamment si le patient souffre d’une insuffisance rénale terminale due à d’autres causes et présente un antécédent de cancer. Des tumeurs peuvent apparaître sur un rein greffé, mais leur pronostic est souvent meilleur que celui du cancer du rein natif, complète l’AFU.

Hormis ces cas particuliers, une greffe n’est envisageable pour un patient qui a souffert d’un cancer qu’après cinq ans sans récidive.

La toxicité des immunosuppresseurs peut également affecter les reins. A long terme, ils induisent une insuffisance rénale aiguë ou chronique quasiment inévitable. Ils peuvent également entraîner des atteintes osseuses, un diabète ou une obésité, une diminution des leucocytes (globules blancs), une hypertension et des lésions cardiovasculaires, prévient l’Inserm, l’Institut français de la santé et de la recherche médicale. L’équilibre entre une immunosuppression efficace à long terme et la limitation de la toxicité reste dès lors difficile à établir.

Pour limiter les risques liés à la prise d’immunosuppresseurs, le patient transplanté doit adopter une bonne hygiène de vie, sans tabac ni alcool, et passer des examens médicaux régulièrement. Pour le reste, il peut profiter de la vie comme n’importe quelle autre personne en bonne santé.

Chiffres des greffes pour l’année 2023 en Belgique

94 ans

L’âge du donneur d’organes le plus âgé.

71 personnes en attente d’un organe sont décédées.

49 greffes de cœur réalisées, 449 transplantations rénales et 314 greffes de foie

480.000 personnes ont manifesté leur consentement explicite, pour plus de 200.000 refus enregistrés.

369 personnes ont fait don d’au moins un organe après leur décès.