L’alimentation, le milieu de vie, mais aussi les relations sociales modifient la composition du microbiote intestinal. Des facteurs sur lesquels il est possible d’agir pour améliorer sa santé digestive.

Se parler, se toucher, échanger: les interactions sociales positives produisent des effets bénéfiques sur la santé. Des études ont mis en avant le rôle qu’elles jouent dans la diminution du stress et de l’anxiété, ainsi que dans le maintien des fonctions cognitives et cardiovasculaires.

De façon plus surprenante, les échanges réguliers avec la famille, les amis et même les voisins participent également au renforcement du système immunitaire en modifiant la composition du microbiote. Telles sont les conclusions d’une étude parue dans Nature. Des chercheurs italiens se sont penchés sur la transmission du microbiote de la mère à l’enfant et sur la manière dont celui-ci évolue en fonction du milieu de vie et des interactions familiales et sociales. L’analyse de près de 10.000 métagénomes humains, soit l’ensemble des génomes des populations bactériennes d’un milieu donné, et le profilage des souches ont mis en évidence un partage élevé de souches bactériennes entre individus, avec des schémas de transmission mère-enfant, intrafamilial, mais aussi entre certaines populations distinctes.

Le temps plus que la génétique

Les individus qui cohabitent sont ceux qui partagent le plus grand nombre de souches (12% en moyenne pour le microbiote intestinal et 32% pour le microbiote oral), les couples affichant les taux légèrement plus hauts (13% et 38%). La transmission peut avoir lieu lors des repas, des échanges oraux, des contacts physiques et de l’utilisation commune des objets. Le temps écoulé depuis le début de la cohabitation influence davantage ce partage que l’âge de l’individu ou la génétique. Le plus étonnant est que ce partage dépasse la sphère familiale. Les habitants d’une même commune présentent plus de souches microbiennes en commun qu’avec les habitants du village voisin. Les effets de ces interactions sur le microbiote, ce que les chercheurs appellent le «microbiote social», s’avèrent partiellement réversibles sur le long terme. Chez les jumeaux, par exemple, il passe de 30% à environ 10% après 30 années de vie séparée.

Selon ses auteurs, l’étude «conforte l’hypothèse selon laquelle plusieurs maladies et affections considérées comme non transmissibles devraient être réévaluées, et que la prise en compte de la transmissibilité et de la structure du réseau social améliorera la conception des futures études du microbiome».

Un écosystème évolutif

L’importance de ce «microbiote social» serait-elle sous-estimée dans la recherche comme dans la prise en charge des malades souffrant de pathologies digestives? Pour le Dr. Marc Etienne, gastro-entérologue et spécialiste du microbiome intestinal, si l’étude est intéressante par son approche épigénétique, son intérêt sur le plan clinique reste limité. Le microbiote est un écosystème complexe et si les interactions sociales jouent un rôle dans sa diversification, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres. Il faut également bien faire la distinction, insiste le médecin, entre la composition du microbiote et le bon fonctionnement de celui-ci. Avoir un microbiote pauvre ne signifie pas forcément souffrir de problèmes digestifs, tout comme en avoir un riche n’exclut pas un dysfonctionnement. Il existe une série de causes pouvant expliquer les plaintes d’un patient. Et un microbiote peu varié n’est que l’une d’elles.

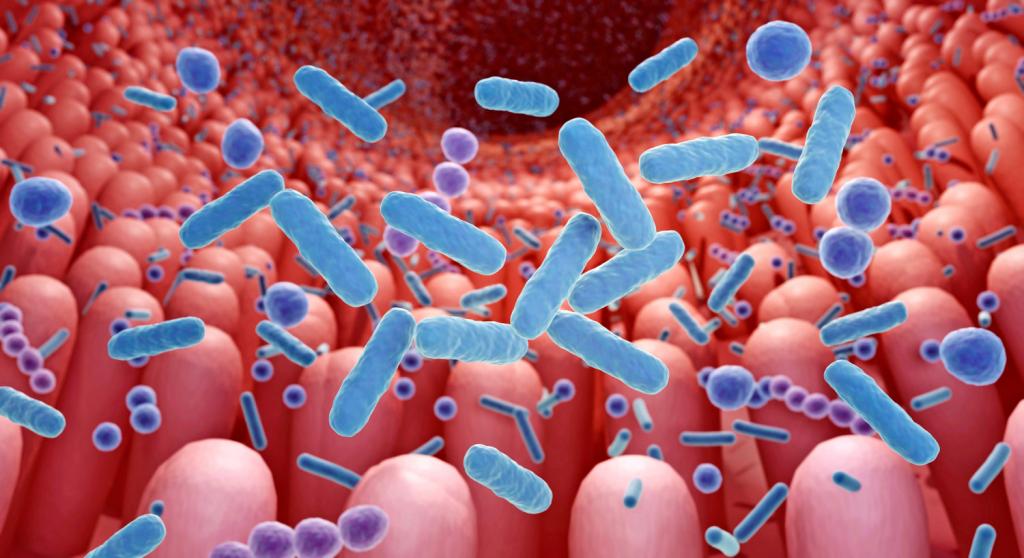

Quel est dès lors le rôle exact du microbiote intestinal sur la santé digestive? Le tube digestif abrite un écosystème d’environ 100.000 milliards de micro-organismes. L’ensemble de ces bactéries, ces virus, ces parasites et ces champignons non pathogènes, principalement localisés dans l’intestin grêle et le côlon, constitue la flore intestinale, désormais requalifiée de «microbiote».

Le lien entre le fait de naître par césarienne et le développement d’une série d’affections a été démontré.

Telle une empreinte digitale, cet écosystème est propre à chaque individu. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a identifié que, parmi les 160 espèces de bactéries (une espèce regroupe des bactéries partageant des caractéristiques communes, tandis qu’une souche est un sous-type spécifique au sein d’une espèce) que comporte en moyenne le microbiote d’un individu sain, la moitié tout au plus est communément retrouvée d’un individu à l’autre. Il existerait cependant un socle commun de quinze à 20 espèces, présentes chez tous les humains, en charge des fonctions essentielles du microbiote.

D’où proviennent ces micro-organismes? Environ deux tiers des souches sont communes à la mère et au microbiote intestinal du nouveau-né, pour autant que la naissance se déroule par voie naturelle. A l’âge de 3 ans, il n’en reste plus qu’un tiers. «Le microbiote du bébé évolue indépendamment de celui qui a été ensemencé à la naissance, contrairement au génome, soit l’ADN hérité de nos parents, qui, lui, reste stable, clarifie le Dr. Etienne. Le microbiote de la mère ne passe pas directement dans l’intestin du fœtus in utero mais sa composition est influencée par son état de santé. Son microbiote intestinal à elle évolue au fil de la grossesse, en fonction de son mode de vie, surtout au dernier trimestre.»

Lors de l’accouchement par voie naturelle, le nouveau-né inhale, mais surtout ingère, des milliards de bactéries présentes dans la flore vaginale et la flore intestinale, ce qui renforcera son système immunitaire. Lors d’un accouchement par césarienne, ce contact ne se fait pas, ou alors uniquement par la peau de la maman lorsque le bébé est sur elle. «Le lien entre le fait de naître par césarienne et une série d’affections a été démontré, notamment l’asthme, la dermatite atopique, certaines allergies alimentaires et même des maladies métaboliques comme certaines formes de diabète, des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite», précise le Dr. Etienne.

L’effet limité des probiotiques

Plusieurs études scientifiques ont mis en lumière l’importance du microbiote dans les fonctions immunitaires mais également digestives, métaboliques et neurologiques, entre autres. Pour cette raison, l’intestin est souvent désigné sous le terme de «deuxième cerveau».

«L’axe intestin-cerveau joue un rôle capital dans la transmission de l’information. Il fonctionne comme une autoroute bidirectionnelle. Les molécules, les particules et les fragments bactériens que le microbiote produit passent dans le sang et sont envoyés vers le cerveau. Ce qui signifie que notre système intestinal envoie en permanence des signaux à notre système nerveux. Dans l’autre sens, le cerveau envoie des signaux vers l’intestin.» Trois voies composent cette autoroute bidirectionnelle. La voie neurologique transmet l’information par le biais du nerf vague. La deuxième voie de communication est assurée par des substances chimiques fabriquées par notre microbiote intestinal, principalement les acides gras à courte chaîne (AGCC), qui influencent également le système nerveux central. La troisième voie est celle des hormones. Après un repas, certaines de nos cellules intestinales fabriquent une hormone, appelée GLP-1, qui régule la glycémie et la satiété.

Mais comment enrichir son microbiote pour profiter de tous ses bienfaits sur la santé? Changer ses habitudes alimentaires, prendre des probiotiques ou multiplier les contacts sociaux pour faire le plein de micro-organismes? «Une personne solitaire, qui a une alimentation extrêmement diversifiée, riche en crudités, pauvre en viande rouge, en aliments ultratransformés, en additifs alimentaires, aura un microbiote et une santé générale bien meilleurs qu’une personne sociable qui mange au fast-food trois fois par semaine.»

Parmi les 160 espèces de bactéries d’un microbiote sain, la moitié est retrouvée d’un individu à l’autre.

L’analyse des selles permet de connaître la composition du microbiote intestinal d’un individu, le type de «bonnes familles de bonnes bactéries» présentes dans l’intestin, tel un registre de population. «Toutefois, poursuit le gastro-entérologue, ce qui importe n’est pas tant la variété de la composition du microbiote mais son fonctionnement à travers le dosage, toujours dans les selles, des produits chimiques que fabrique en permanence l’ensemble du microbiote, quelle qu’en soit sa composition. Il est donc beaucoup plus utile, en pratique clinique, de s’intéresser à ce profil de fonctionnement qu’à sa seule composition.

Les probiotiques (bonnes bactéries), destinés à stimuler la production de ces substances chimiques, peuvent aider à rééduquer le système digestif, mais ils contiennent souvent les mêmes espèces/souches (dont la nature n’est pas toujours très détaillée) et leurs effets stimulants s’arrêtent généralement dès la fin de la prise. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement (dysbiose), entraînant des symptômes gastro-intestinaux, la prise de compléments alimentaires enrichis en prébiotiques, des fibres alimentaires non digestibles qui nourrissent les bonnes bactéries, peut être une solution.

Enfin, la transplantation de microbiote fécal est une technique d’ensemencement d’un intestin présentant une dysbiose, responsable de certaines pathologies digestives mais aussi extradigestives, par un microbiote en équilibre. Mais la seule indication reconnue officiellement à ce jour est un certain type d’infection intestinale sévère et réfractaire à de nombreux antibiotiques.