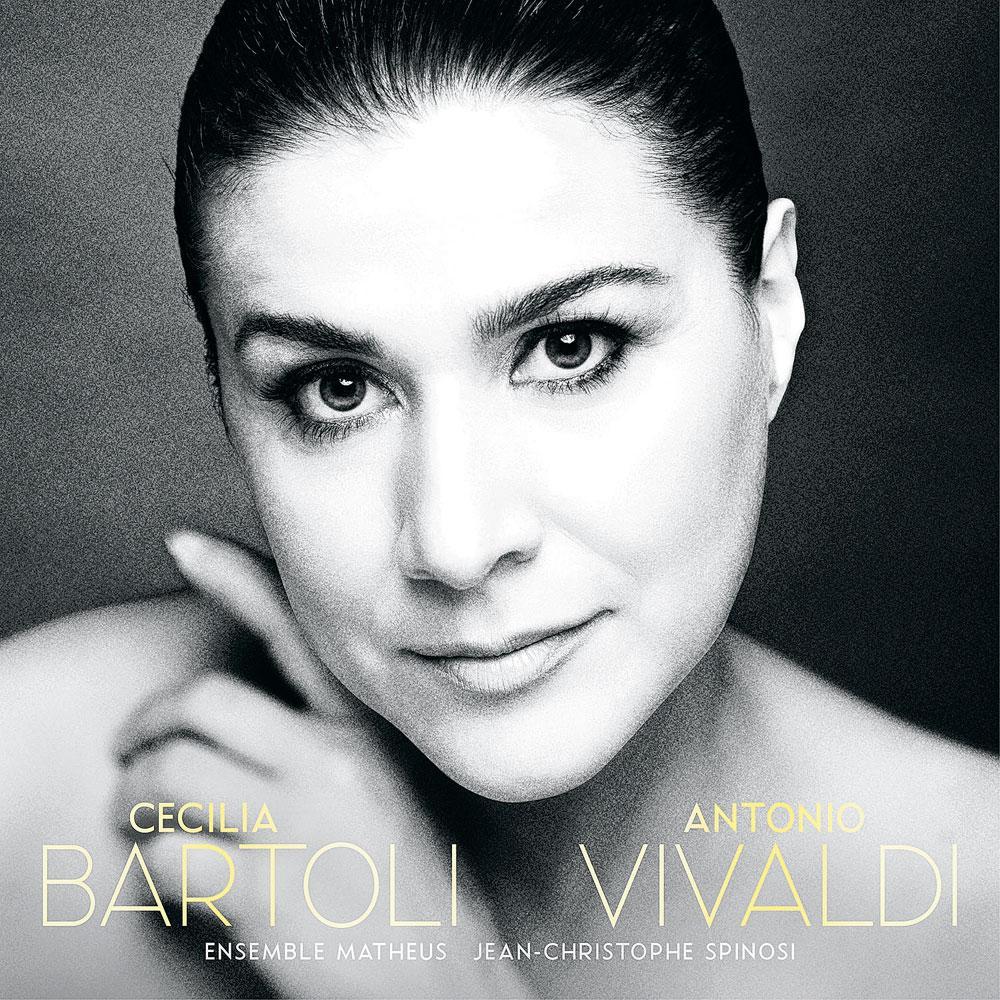

Vingt ans après son premier disque Vivaldi, qui fut le socle de son succès, la mezzo-soprano star Cecilia Bartoli revient au compositeur vénitien. Avec sa voix, dit-elle, mais aussi son coeur et son âme.

Le grand public découvre Cecilia Bartoli à l’extrême fin du xxe siècle. Son disque Vivaldi – sorti en 1999 – connaît un tel succès que les publicités tournent en boucle sur une grande chaîne privée française. Du jamais-vu pour un album classique. Sympathique, chaleureuse, pétillante et simple, la diva romaine (1966) séduit rapidement un public plus large que les parterres habituels de mélomanes. Son ébouriffante virtuosité, ses vocalises à la sulfateuse qui claquent comme dans LesTontons flingueurs, l’inexplicable intimité qu’elle est capable d’installer, tout cela construit son mythe. Deux décennies plus tard, sur ce nouveau et deuxième disque qu’elle consacre à Vivaldi, la diva se confronte avec panache à sa propre légende…

Deux albums Vivaldi en vingt ans et quelques changements majeurs ?

Beaucoup. Le projet Vivaldi de 1999 était le premier disque que j’enregistrais avec un ensemble baroque. Après Vivaldi, je suis passée à Haendel, à Porpora, à Gluck et j’ai gravé plusieurs projets sur les grands castrats du xviiie siècle. Ce qui primait dans mon premier album Vivaldi, c’était peut-être le côté virtuose, avec un angle » Paganini de la voix » parfaitement assumé. Or, la musique de Vivaldi a de nombreuses autres facettes. Elle est bien plus riche que sous son angle strictement virtuose. En ce sens, ce nouveau disque est beaucoup plus introspectif que le premier. Avant de l’enregistrer, j’ai pris le temps de construire un programme basé sur mes trente ans d’expérience, en sollicitant non seulement ma voix mais aussi mon coeur et mon âme.

Pourtant, la première plage du disque est plutôt impressionnante de virtuosité…

Ce premier air, Se lento ancora il fulmine est virtuose mais il est surtout dramatique. Ce n’est pas une virtuosité qui repose sur du vent, elle s’inscrit au contraire dans un contexte très théâtral. Elle n’a rien d’instrumental. C’est un air qui traverse plusieurs états d’âme et qui tombe par endroits dans la franche mélancolie. Dans mon premier album, la virtuosité atteignait de telles proportions qu’elle en devenait presque violente. Ici, quand la virtuosité apparaît, elle est un élément de caractérisation du personnage. A mes yeux, c’est très différent, car on est aussi dans un questionnement de l’espace et du temps.

Vous êtes très attachée à la musique de chambre et à une forme de communion avec vos musiciens…

» Jouer » avec les autres, c’est un peu l’essence même de la musique. Etre plusieurs à participer au même élan et à la même chimie, c’est l’une des plus belles manières de servir une oeuvre. Dans ce cadre, la notion de soliste – et encore plus, de diva – est absolument abolie. Elle est indésirable. On est tous présents – sur scène, en studio – pour faire de la musique. C’est à cette condition que quelque chose pourra se passer, quelque chose qui dépassera l’emballement égotique. En s’inscrivant dans cette logique, il devient encore plus manifeste que Vivaldi est un compositeur génial, car il favorise cette intimité entre les musiciens.

Quand, en 1999, vous avez proposé ce premier album Vivaldi à votre label, il n’a pourtant pas été emballé…

Si j’ai pu l’enregistrer à l’époque, c’est uniquement parce que mon disque précédent avait eu un certain succès. Mon projet Vivaldi n’était pas très cher à monter, il n’y avait pas énormément de musiciens dans l’orchestre, le chef – Antonio Antonini – n’était pas encore aussi célèbre qu’il l’est aujourd’hui, alors ils l’ont produit pour me faire plaisir, sans trop y croire. » Vraiment, Cecilia, si tu insistes. » Je croyais dur comme fer au potentiel artistique de Vivaldi, dont on connaissait si peu d’oeuvres : sa musique me bouleversait tellement que je me suis battue pour lui.

Après cet album, vendu à plus de 700 000 exemplaires, vous avez continué l’exploration de raretés avec un album d’airs inconnus de Gluck…

Oui. Vous savez, j’ai commencé comme chanteuse rossinienne et mozartienne. J’enregistrais des airs plutôt très connus. Puis j’ai été happée par cette voie de la redécouverte, de l’exploration et j’ai compris que mon chemin était là. On a le souffle coupé par l’immensité du répertoire classique et baroque, par la somme des découvertes qui ont été faites en quelques années et qui restent à faire. Toutes ces oeuvres qui reposent dans l’oubli et auxquelles on peut donner une seconde vie.

Toute votre carrière n’aura-t-elle pas été un cri de liberté ?

Liberté peut-être, mais mâtinée de prudence. Car il faut prendre soin de son instrument, surtout quand il se niche au creux de votre corps. Heureusement, tout le répertoire musical que je voulais chanter était assez proche de ce que ma voix pouvait se permettre. Quand on est chanteur, on a des rêves, mais ces rêves ne sont pas toujours réalistes. J’adorerais chanter du Wagner, mais c’est tout à fait exclu, parce que ma voix n’a aucune des caractéristiques requises par ce compositeur. J’aimerais chanter Tosca de Puccini. Mais c’est une autre grande impossibilité. Il faut être très attentif aux directives que donne l’instrument. Un sportif de haut niveau sait précisément, par exemple, que s’il a mal à tel ou tel muscle, c’est qu’il a commis une petite erreur ; erreur qu’il s’efforcera de ne pas répéter. La voix suit exactement la même logique. Et quand on s’obstine à reproduire une erreur, on finit par avoir des ennuis, à perdre son instrument. On ne transige pas avec les impératifs dictés par la voix. Comme quand on est coureur de fond et qu’on sent un pincement dans le haut de sa cuisse. L’amour d’un rôle peut parfois nous détourner de cette réalité.

Vous revenez à la Scala de Milan après y avoir été huée en 2012 ; en tant que diva, est-ce qu’on a une peur particulière du public italien et de sa connaissance ?

Des connaisseurs, d’abord, il y en a partout. Il y en a à Paris, à Vienne, à New York. Partout. La Scala a la particularité d’avoir un public interventionniste ; un public qui entend faire partie de la représentation. Bien sûr, il s’agit d’une minuscule fraction du public, en quête d’une certaine notoriété. Les scandales, les cabales et les huées font partie de son vocabulaire. C’est sa manière de trouver ses quinze minutes de célébrité. Renée Fleming a décidé de ne plus mettre les pieds à la Scala après y avoir été huée. Et quand on y réfléchit, quelle idée absurde de huer Renée Fleming, c’est une chanteuse merveilleuse. Mais à mon avis, elle a tort de ne pas y retourner, parce que tous les plus grands se sont fait huer à La Scala. Pavarotti le premier. Caballé aussi ! Ne parlons même pas de Maria Callas. Je me dis en définitive qu’être hué à La Scala – pour un chanteur – c’est une sorte d’accomplissement. C’est atteindre un certain niveau. C’est entrer dans un club très fermé. Tout bien considéré, je trouve ça plutôt valorisant.