Sous la direction de la poétesse Kiyémis, des militantes féministes et antiracistes expliquent en quoi la joie peut être une arme pour leur combat.

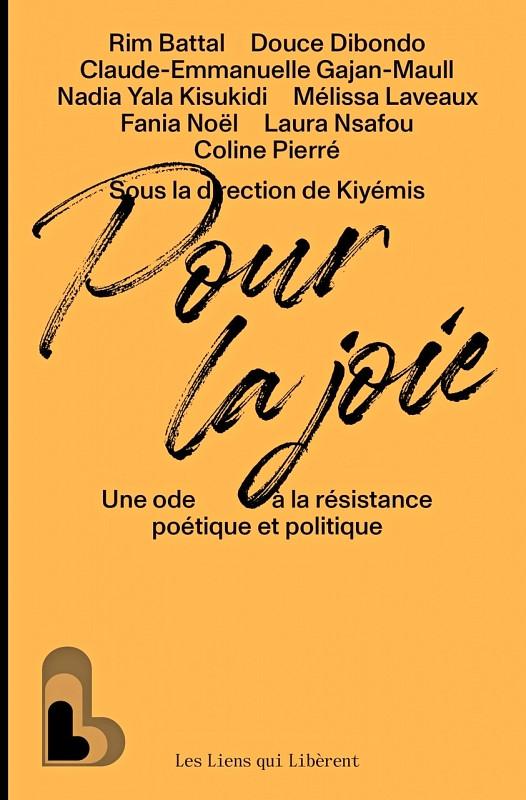

«Rien dans notre environnement n’encourage la joie. Ni l’école. Ni le travail. Ni les institutions. La joie est une émotion reléguée à l’intime, à l’anecdotique. Elle est rarement pensée comme un axe de réflexion politique, comme un besoin fondamental, comme une dimension collective», énonce l’autrice et poétesse Kiyémis en ouverture de Pour la joie (1), l’essai rédigé sous sa direction avec cinq écrivaines, une actrice, une autrice-compositrice et une sociologue. Pour elle, pourtant, «la joie est politique –parce qu’elle s’oppose, dans sa nature même, à la domestication de notre vitalité».

Lire aussi | Comprendre le racisme pour mieux le combattre

«Avant de réclamer la joie comme outil politique, nous devons nous ouvrir au sentiment qu’est l’émerveillement.»

La perspective que dessine l’«hommage à cette réflexion hybride autour de la joie, à cette pensée collective, mouvante, indocile» que consacre le livre est celle de militantes féministes et antiracistes. «La joie [est] un art de vivre ensemble, de résister ensemble, de créer des espaces d’existence où la beauté, la liberté, la créativité ne sont pas secondaires, mais centrales. Elle est politique parce qu’elle refuse de céder le terrain de la vie aux logiques de domination», argumente Kiyémis, pour qui «la joie est le refus du désespoir comme destin, une manière d’habiter notre indignation avec tendresse, avec durée, avec engagement. Elle donne un avenir à la révolte.»

Une fois posé le contexte de l’essai par l’autrice-poétesse, huit poèmes, fictions et textes engagés sont déclinés autour du thème, parfois de façon assez distante. Deux d’entre eux sont particulièrement séduisants. Dans Cosmonaute: une danse autour du chaos, l’autrice-compositrice haïtiano-canadienne Mélissa Laveaux raconte la révélation de la sclérose en plaques qui l’affecte, s’émeut d’entendre son copain lui dire que s’il y avait quelque chose à changer en elle, ce serait de lui «retirer la maladie», et en conclut avec l’essayiste américaine Audre Lorde qu’«il doit y avoir une manière d’intégrer la mort dans l’acte de vivre sans l’ignorer et sans s’y abandonner». Avec S’émerveiller, l’écrivaine Douce Dibondo, qui a longtemps ressenti un malaise avec ce que la société renvoyait de la notion du bonheur «instrumentalisée au profit du néolibéralisme», dit sa conviction qu’«avant de réclamer la joie comme outil politique, nous devons nous ouvrir au sentiment qu’est l’émerveillement». Beau programme.

(1) Pour la joie. Une ode à la résistance poétique et politique, sous la direction de Kiyémis, Les Liens qui libèrent, 160 p.