25 ans après le génocide au Rwanda, Knack est parti au Pays des mille collines, où les blessures sont encore loin d’être guéries. « Si le génocide n’était jamais arrivé, ma femme serait toujours à mes côtés aujourd’hui et je n’aurais pas besoin d’aide. »

Félicité Uramukiwe : « J’ai perdu presque toute ma famille à cause du génocide »

« J’avais 12 ans et je vivais seule avec mes deux petits frères lorsque je suis tombée dans la prostitution. Un homme m’a proposé de payer mon éducation et celle de mes frères si je devenais sa maîtresse. Nifwa Imyaka (35 ans) fait partie des nombreuses personnes qui se sont retrouvées seules après le génocide au Rwanda. Elle a obtenu son diplôme, mais le pays était loin d’avoir récupéré et les emplois se faisaient rares. « J’ai rencontré un autre homme avec qui j’ai eu un enfant ». Comme beaucoup d’hommes rwandais, il a fui ses responsabilités et l’a abandonnée. « Comme je n’avais rien à perdre, je suis devenue ouvertement prostituée. Je me demande souvent comment aurait été ma vie sans le génocide. » Elle s’arrête un instant. « Je n’ai même pas pleuré lorsqu’ils m’ont dit que mon père avait été tué. Tout le monde mourrait, c’était commun. Nous allions peut-être aussi mourir. » Grâce au soutien de l’ONG Handicap International, Nifwa a réussi à changer sa vie. Aujourd’hui, elle vend des fruits et autres produits pour survivre avec ses enfants.

Le génocide au Rwanda débute le 6 avril 1994 et se termine le 17 juillet. Pendant trois mois, entre 500 000 et un million de Rwandais sont massacrés tandis que près de deux millions doivent quitter leur domicile. Les réactions internationales et l’attention des médias se font attendre longtemps. Selon Fergal Keane, journaliste irlandais à la BBC et auteur de Season of Blood (1995), un classique sur le génocide, le monde était plutôt concentré sur les toutes premières élections sud-africaines organisées depuis la fin de l’Apartheid. Depuis 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), un mouvement de guérilla dirigé par Paul Kagame, avait pris le contrôle du Rwanda et mis fin au génocide. Mais par la suite, Kagame a attaqué des camps de réfugiés qui selon des rumeurs, renfermaient des génocidaires et a massacré des centaines de milliers de personnes.

De nombreux pays demandent à ce que les enfants comme Nifwa soient mis en sécurité ailleurs, mais Kagame refuse constamment ces requêtes. Il ne voulait pas à nouveau voir une génération de Rwandais élevée à l’étranger. Kagame est né d’un père Tutsi chassé du Rwanda et parti vivre en Ouganda. Il acquiert son expérience en politique et en combat avec Yoweri Museveni, devenu président ougandais en 1986 après l’invasion des troupes rebelles de son pays. Kagame finit par prendre la tête du service de renseignements ougandais avant de diriger ses intérêts vers son propre pays et d’envahir le Rwanda en octobre 1990. Après avoir conquis l’entièreté du territoire, Kagame contrôle le pays d’une main de fer. Tout d’abord vice-président et ministre de la Défense, il devient président en 2000.

Le génocide débute lorsque l’avion du président rwandais et hutu de l’époque, Juvénal Habyarimana, est abattu le 6 avril 1994. L’accord d’Arusha, signé en 1993, qui devait mettre fin au conflit entre le RPF et le gouvernement, est rompu. Et les Tutsis en paient le prix. Personne ne sait très bien si ce sont des extrémistes hutus ou des troupes de Kagame (un avis de plus en plus partagé, voir cadre) qui sont responsables de cet attentat. Après les vacances de Pâques, notre parlement devra voter, sous l’autorité de l’Europe, un amendement pour rendre entre autres illégal de nier le génocide du Rwanda, de le minimaliser et de l’exalter. Et cette proposition rend nerveux les critiques belges de la première hypothèse.

Cette violence entre Hutus et Tutsis ne date pas de 1994. De nombreuses attaques précédentes avaient forcé la famille de Kagame à fuir en Ouganda. Mais l’intensité de cette violence était sans précédent. Des meurtres furent revendiqués par des membres volontaires ou forcés des milices, encouragés par des propagandistes qui dépeignaient les Tutsis comme des cafards à exterminer, à travers la célèbre Radiotélévision Libre des Mille Collines. Ce que nous oublions souvent, à l’exception du professeur émérite Filip Reyntjens dans son livre sur le génocide des Tutsis au Rwanda, est que les groupes armés Tutsis s’étaient eux-mêmes appelés cafards, dix ans plus tôt, car ils attaquaient généralement le Rwanda de nuit.

La responsabilité de la Belgique

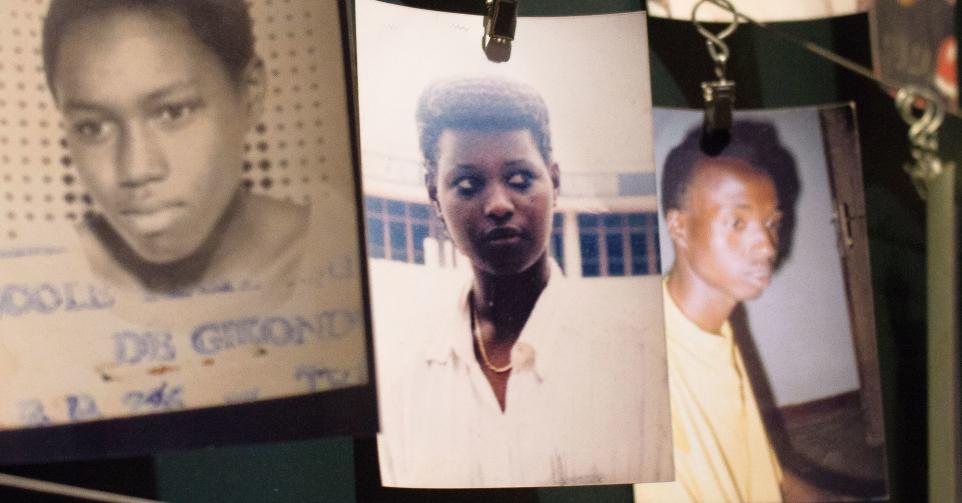

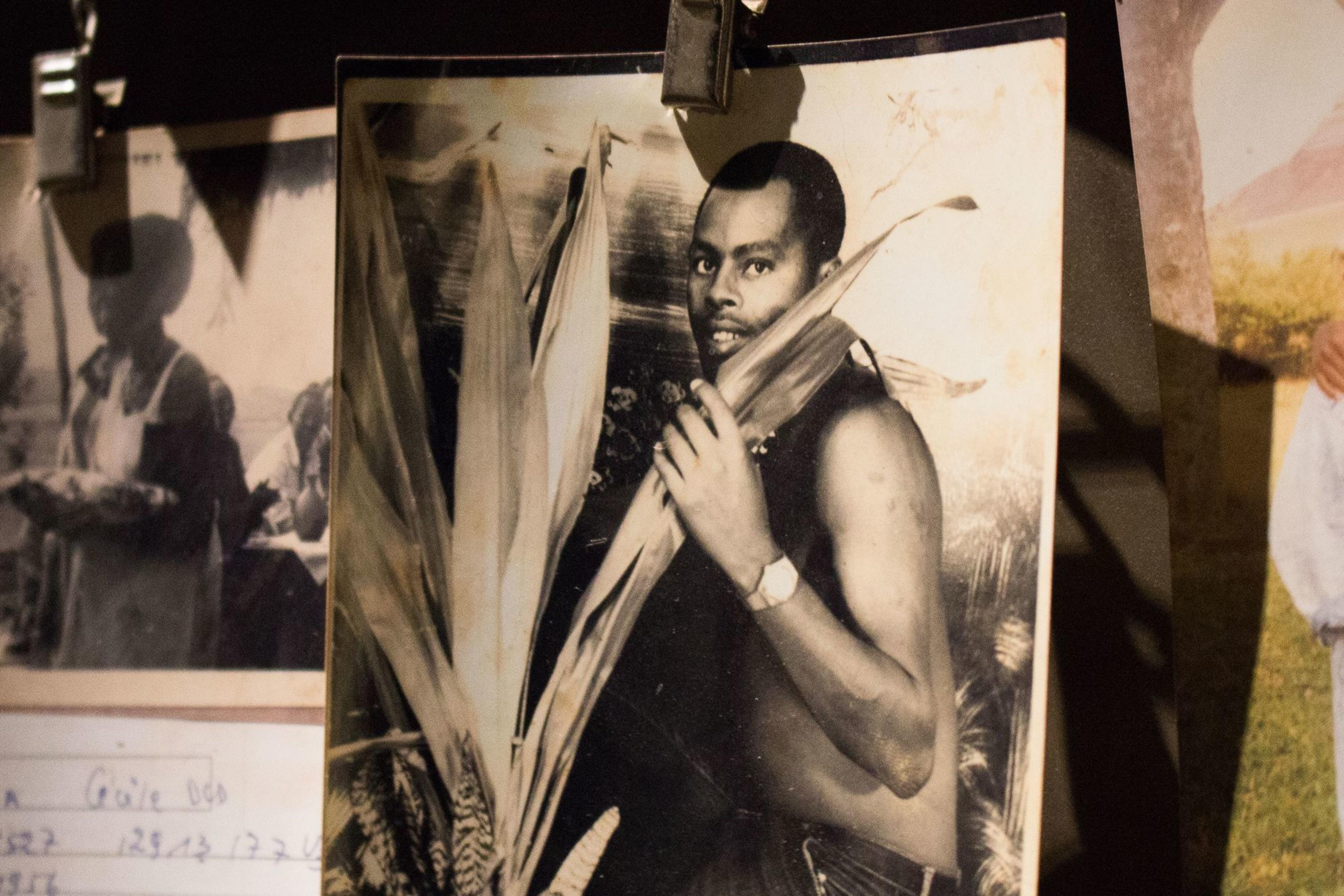

La France a soutenu pendant longtemps le régime de Habyarimana et, dès le commencement du génocide, les troupes françaises ont abandonné beaucoup de Tutsis à leur destin, et à une mort certaine tandis qu’ils sauvaient les étrangers. Les Rwandais n’ont pas oublié cet abandon. En 2009, le gouvernement a décidé de remplacer le Français, dès lors deuxième langue la plus importante après le Kinyarwanda, par l’anglais. Mais ce n’est pas tout. Au célèbre Centre du mémorial du génocide, dans la capitale, Kigali, beaucoup de reproches sont dirigés vers la France et « l’incompétence de la communauté internationale » pendant les commémorations de ces dernières semaines.

En tant qu’ancien pays colonisateur, la Belgique est souvent mise à l’écart, comme si sa contribution à cette tragédie était loin d’être insignifiante. Après la Première Guerre mondiale, notre pays a reçu un mandat de la Société des Nations pour le Ruanda-Urundi, les actuels Rwanda et Burundi. Sous notre gouvernement, l’identité relativement fluide des Rwandais est partagée en catégories héréditaires qui divisent les habitants du pays. Avant l’arrivée de la Belgique, la distinction entre les habitants d’origines (Twa), les éleveurs aristocrates (Tutsis) et les paysans (Hutus) est beaucoup plus vague.

À l’origine, la Belgique a une préférence pour les Tutsis et les privilégie comme partenaire dans le pays. Par la suite, « la majorité hutue opprimée » reçoit tout d’un coup, le traitement de faveur, sous l’influence de la théologie de la libération transmise par les prêtres belges et l’indépendance des pays alentours. Les Rwandais ont donc assimilé pendant des décennies que les Tutsis ou les Hutus méritaient d’être mieux traités. Bien que cette injustice mène à d’autres conflits avant 1994, qui sont souvent qualifiés de simples « conflits tribaux », la situation dégénère plus de 30 ans après l’indépendance du pays. À cet instant, le peuple a subi suffisamment d’injustice historique pour inciter les Hutus et les Tutsis à la violence, tandis que les préjugés attisaient les tensions. Dans le musée du génocide, vous entendez ainsi un témoin raconter que son père fut coupé en deux « pour voir s’il saignait bien du sang ». Les artères des Tutsis n’étaient-elles pas remplies de lait de leurs vaches ?

Thérapie de groupe

Les cicatrices du passé ne sont pas encore refermées, mais Handicap International, l’une des nombreuses ONG présentes dans le pays, essaie de réparer les pots cassés. L’un de leurs projets consiste à vaincre la violence par la thérapie de groupe. Chaque groupe est composé (de membres de la famille) d’anciens meurtriers et (de membre de la famille) de victimes. Charles Karangua (52) dirige ce projet qui a « peut-être déjà aidé 100 000 personnes » ces dernières années : La violence est malheureusement toujours acceptée dans notre communauté. » Pour Karangua, la culture de la violence est un héritage direct du génocide : « Le tissu social a été complètement détruit. »

Tout comme de nombreux Rwandais, Karangua semble subir une métamorphose lorsqu’il évoque ses propres expériences pendant le génocide. « J’ai perdu plus ou moins deux tiers de ma famille, peut-être plus. » D’un coup, ses yeux deviennent humides. « Je travaillais dans l’enseignement, mais après le génocide, j’ai directement décidé d’aider les gens. C’est ma seule et unique raison de vivre. » Pour Karangua, la guérison est un processus de longue haleine : « Peut-être que dans 25 ans, le Rwanda sera guéri, mais nous n’oublierons jamais. »

Hypnose

Handicap International ne se cantonne pas uniquement à des thérapies de groupe. Depuis peu, les psychologues de l’ONG soignent également les traumatismes par l »hypnose. En 2017, un groupe belge d’hypnothérapeutes a formé sur place des psychologues de Handicap International. Chargée de la formation, Chantal Umurungi (42 ans) est enthousiaste à l’introduction de l’hypnothérapie. « Nous évitons de leur faire revivre leurs traumatismes. » Les souvenirs doivent ressurgir, mais avec suffisamment de recul. Ensuite, ces souvenirs sont modifiés. « Par exemple, une femme qui s’est fait battre par son mari pourrait moduler son souvenir et s’imaginer plus grande, plus forte. »

Félicité Uramukiwe (48 ans) travaille aujourd’hui comme bénévole pour le projet, mais quelques années plus tôt, elle était elle-même membre d’un groupe lorsqu’elle était dans le besoin. Deux autres bénévoles, amies de Félicité, sont à ses côtés pendant la session. Elle ferme ses yeux, parle et commence doucement à pleurer. Elle raconte comment elle « avait déçu » tant son mari que sa mère parce qu’elle n’avait donné naissance qu’à des filles. Entre-temps, Félicité est devenue mère de neuf enfants, dont quatre garçons, mais étant donné que sa maman est morte durant le génocide, elle n’a jamais pu rencontrer ses petits-fils. La respiration de Félicité s’accélère visiblement. « J’ai rapidement perdu ma famille à cause du génocide. Lorsque mon premier fils est né, je n’avais personne avec qui partager ma joie. »

Félicité s’est mariée peu de temps avant le génocide, mais lorsque les violences ont éclaté, elle a dû fuir avec son mari et ils se sont perdus de vue. « Je ne voyais pas de meilleure option que de rejoindre le FPR », raconte son mari. Le génocide renforce, énormément les troupes de Kagame. Pour les hommes survivants, rejoindre son armée était la seule solution dans ce pays ravagé. « Les problèmes ont commencé lorsque j’ai quitté l’armée en 2003. » Je buvais pour oublier et je frappais ma femme. La situation est tellement grave que mes voisins pensaient que j’allais la tuer. » Le divorce est encore difficile dans leur culture actuelle et très peu de Rwandais ont encore suffisamment de famille capable de les aider à quitter un partenaire violent. Mais grâce au projet au sein duquel s’implique Félicité, le couple va désormais mieux. Elle regarde son mari avec amour lorsqu’il annonce ne plus avoir touché une goutte d’alcool depuis quatre ans.

Gacaca

Assises aux abords d’un petit village situé dans le district de Rutsiro, une vingtaine de veufs fabriquent des matelas de roseaux sur le sol. Gaspard Mundanikure (66) est l’un des trois hommes du groupe. « Je me suis joint au groupe pour ne plus être seul. » La femme de Mundanukure a été condamnée par un gacaca, l’un des 12 000 tribunaux communautaires établis pour régler les différends dans la campagne et délester le système pénal régulier. Traduit librement, gacaca signifie quelque chose comme « justice dans la brousse », mais pour Mundanikure, ces tribunaux étaient loin d’être justes. « Pendant le génocide, ma femme fut obligée de cuisiner pour les autorités et elle a été condamnée pour cette raison. Elle a fui vers Kigali et est morte en chemin. »

Seuls ses yeux injectés de sang et la veine sur son front trahissent l’âge de Mundanikure. « J’ai alors essayé de nourrir nos onze enfants. Si le génocide n’avait pas eu lieu, ma femme serait toujours à mes côtés aujourd’hui et je n’aurais pas besoin d’aide. »

Sous le régime de Kagame, le pays est devenu tout sauf une démocratie : l’homme a gagné les élections truquées de l’été 2017 avec 98,79% des voix. Mais en apparence, le Rwanda est bien géré. Une comparaison avec la République Démocratique du Congo à l’ouest rend les choses plus claires. Au Rwanda, les grandes villes ne grouillent pas de mendiants qui vivent dans la rue. Et même dans le domaine du durable, le pays a fait bonne impression en interdisant l’utilisant de plastique non biodégradable en 2008. De plus, la plupart des routes de la capitale sont en meilleur état que les routes belges, les gratte-ciels financés par les Chinois donnent à Kigali une allure moderne et l’expansion d’internet dans le pays est impressionnante.

Pendant longtemps, le Rwanda a pu compter sur les dons généreux de l’Occident. Cet apport astronomique d’argent a pu aider le pays à se développer. En attendant, tout le monde contourne les 25 ans de l’histoire et le régime de Paul Kagame.

Le message du président se retrouve au musée du génocide, où « l’unité qui existait avant la colonisation est mise en évidence » : « Nous sommes un peuple. Nous parlons une langue. Nous avons une histoire. » Mais il est évident que cette histoire est empreinte de politique. Le musée mentionne seulement un auteur des faits et l’invasion du FPR est implicitement présentée comme une réaction héroïque contre le génocide. Lorsque le guide audio mentionne le crash d’avion de Habyarimana, il conclut simplement par « L’auteur de ce crime ne sera peut-être jamais retrouvé. »

Notre visite du Rwanda a eu lieu en octobre 2018 et a été rendue possible grâce à Handicap International. L’organisation est présente dans le pays depuis le génocide et organise à la fois des groupes de paroles et depuis peu des sessions d’hypnose. L’organisation aide principalement les personnes handicapées qui souffrent de problèmes psychologiques des suites de violences, mais elle aide également les enfants rwandais vulnérables et en particulier ceux atteints d’un handicap. Handicap International travaille en collaboration avec le ministère de l’Éducation pour garantir l’accès à l’enseignement pour tous, même pour les enfants avec un handicap.

Kagame est responsable des meurtres de masse

L’année passée, la journaliste d’investigation canadienne Judi Rever a fait grand bruit lors de la publication de son livre In Praise of Blood. Elle prétend que Paul Kagame a bien plus de sang sur les mains que nous le croyons. Non seulement il serait derrière l’attentat envers le président de l’époque, Juvénal Habyarimana, mais il aurait volontairement déclenché le génocide pour ensuite envahir le pays. « C’est un officier de justice haut placé au Tribunal pénal international pour le Rwanda qui m’a raconté que le FPR avait abattu l’avion d’Habyarimana. » Il dit aussi que tous les gens en coulisses sont au courant. »

À quel point est-ce difficile à prouver ?

Judi Rever : Ma preuve la plus solide se trouve dans un rapport fiable d’experts du Tribunal pénal international pour le Rwanda datant de 2003. Il contient des témoignages de soldats et d’officiers qui démontrent que le FPR avait non seulement organisé une série de réunions pour l’assassinat de Habyarimana, mais que Kagame y était même présent. Le rapport indique même qu’une équipe a été entraînée en Ouganda puis déployée pour abattre l’avion.

Devons-nous toujours parler d’un génocide ?

Oui, ce bain de sang doit être considéré comme un génocide, même si la violence n’était pas aussi unidirectionnelle que nous le pensions. Dans chaque territoire contrôlé par leFPR, nous retrouvons notamment systématiquement des efforts où tout était mis en place pour expulser les Hutus. Des membres du RPF infiltraient même les milices hutues et participaient aux massacres tout en radicalisant toujours plus les milices. Kagame voulait voir des Tutsis mourir pour alimenter ses discours de morale.

Mais le contexte du génocide est important. Le FPR avait déjà envahi le Rwanda en 1990 et a rapidement adapté sa tactique de la terre brûlée. Les récoltes étaient brûlées et les Hutus massacrés. Dès 1993, le pays était déjà sur le point d’exploser. Le FPR avait conquis une grande partie du nord et avait emprisonné un million de Hutus dans des camps d’internement où ils furent frappés par la maladie et la famine.

Est-ce qu’une guérison est possible si Kagame reste au pouvoir ?

Non. Tant que les crimes du FPR n’auront pas complètement été divulgués et poursuivis, il n’y aura espoir de guérisons et de vraie paix. Le RPF est responsable du massacre de 500 000 à un million de personnes.

Beaucoup considèrent que Kagame a fait plus de bien que de mal

C’est incroyable que tant de gens osent encore prétendre cela. Kagame et ses troupes sont responsables des meurtres de masse au Rwanda. Puis, il a pu envahir le Congo avec l’appui de la communauté internationale pour y déclencher une guerre qui a coûté la vie à des millions de personnes.

Pourquoi est-ce que Kagame peut compter sur tant de volonté internationale ?

Les autorités américaines et les Nations Unies protègent déjà Kagame depuis le génocide pour des raisons géopolitiques. L’Occident préfère garder des dirigeants puissants au pouvoir dans des lieux où se trouvent des minéraux et des matières premières.