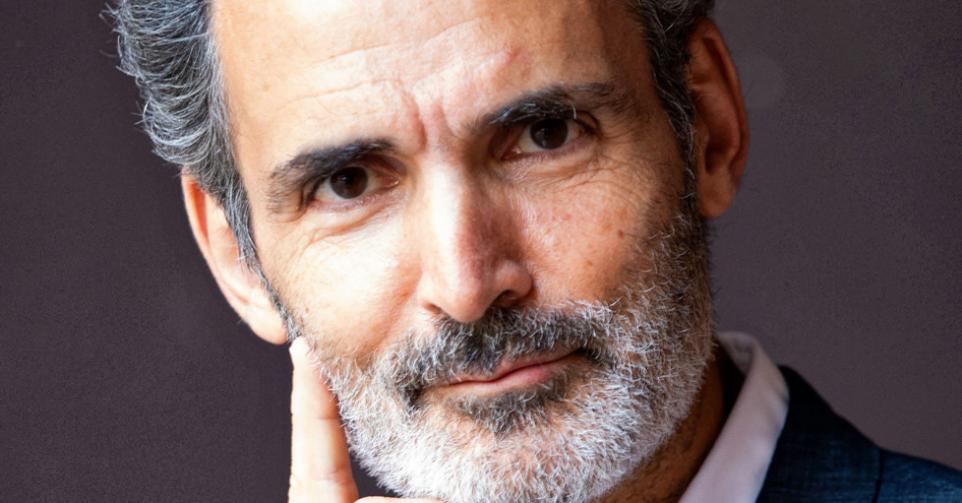

Spécialiste des biais cognitifs, Olivier Sibony, professeur à HEC Paris et à l’université d’Oxford, rappelle qu’une entreprise n’est pas une démocratie et bat en brèche les illusions à la mode dans le monde du travail: celui de la diversité forcément bénéfique, celui de la mission forcément noble, celui du manager forcément vertueux.

Les bonnes intentions, les vœux des belles âmes, les slogans vertueux, masquent souvent des impasses. A force de promettre à l’entreprise qu’elle pourrait réparer le monde, ses inégalités, ses discriminations, ses solitudes, à force de lui attribuer une responsabilité sociale illimitée et de saluer sa diversité en vitrine, n’a-t-on pas construit une chimère managériale, pleine de bonne volonté mais aveugle à ses propres limites? C’est cette question que pose, avec précision et mesure, Olivier Sibony, professeur à HEC Paris et spécialiste des biais cognitifs. Il signe La Diversité n’est pas ce que vous croyez! (1), et préface l’essai Tout demander à l’entreprise? (Philosophie magazine Editeur), deux textes sobres qui battent en brèche les illusions à la mode dans le monde du travail.

L’ex-consultant chez McKinsey ne cherche ni à démolir ni à flatter. Il critique patiemment, à partir de la recherche empirique, les grands mythes contemporains qui gouvernent l’entreprise: celui de la diversité forcément bénéfique, celui de la mission forcément noble, celui du manager forcément vertueux. Il interroge le culte de l’«impact» qui envahit les générations diplômées, pointe les apories des formations antibiais et rappelle qu’une entreprise n’est pas une démocratie, mais une structure organisée autour de décisions, de méthodes et de hiérarchies qu’il faut rendre plus justes, non plus bavardes. Cela ne revient pas à négliger la nécessité de promouvoir la diversité. Au contraire, promouvoir la diversité reste essentiel. Mais encore faut-il en comprendre les ressorts réels, et ne pas la réduire à un indicateur flatteur ou à un impératif moral vidé de sens opérationnel. A l’heure où l’entreprise est simultanément attendue comme sauveuse et dénoncée comme bouc émissaire, Olivier Sibony remet les pendules à l’heure. Sans cynisme, mais sans naïveté.

Pourquoi attend-on tant de l’entreprise aujourd’hui?

Nos sociétés font face à des défis colossaux: le dérèglement climatique bien sûr, mais aussi l’accroissement des inégalités, la persistance de discriminations de moins en moins tolérées, la délocalisation de nombreux emplois qualifiés ou encore les conséquences imprévisibles de certaines nouvelles technologies. Sur tous ces sujets –et bien d’autres encore– les entreprises se sont empressées de se présenter comme des acteurs indispensables. C’est bien sûr une manière pour elles de tenter de faire oublier qu’elles sont en partie responsables de ces problèmes. Mais c’est sans doute aussi une manifestation d’hubris de la part de certains dirigeants. Dire que l’entreprise est «une force au service du bien», qu’elle a de grandes responsabilités, c’est aussi rappeler, à la manière de Spiderman, qu’elle a de grands pouvoirs.

A-t-on fait de l’entreprise le nouveau pilier de l’émancipation individuelle, faute de mieux?

C’est en effet un autre type d’attente qu’ont les salariés envers les entreprises aujourd’hui: désormais, un travail doit avoir «du sens». Naguère, quelqu’un qui avait un travail purement alimentaire et qui s’épanouissait par ailleurs était digne d’une certaine admiration. Aujourd’hui, un emploi au contenu obscur ou à la finalité douteuse, ce que l’anthropologue David Graeber appelle un «bullshit job», déconsidère la personne qui l’occupe. Et la mission de l’entreprise où l’on travaille doit bien sûr être en phase avec les priorités du monde… ce qui ne manque pas de créer certaines tensions.

«Les discours passionnés sur la mission de l’entreprise ou sur le sens de son action tentent d’escamoter certaines tensions, mais ne les font pas disparaître», écrivez-vous. C’est-à-dire?

Le problème est assez simple. Dans le modèle classique, incarné par l’économiste Milton Friedman, «la responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits», de maximiser la création de valeur pour les actionnaires. Elle doit bien sûr respecter la loi et considérer la création de valeur dans une perspective de long terme, mais l’objectif est univoque. La gestion est donc un exercice d’optimisation sous contrainte.

Qu’est-ce qui change, alors, quand l’entreprise commence à avoir des objectifs au-delà du profit?

Dès lors qu’on assigne aux entreprises des objectifs de profit, mais aussi de responsabilités sociale et environnementale, les choses se compliquent: il faut définir ces objectifs, les hiérarchiser, les arbitrer entre eux… C’est pour éluder ces débats que beaucoup de dirigeants se réfugient dans le discours lénifiant du «win-win», qui prétend que faire le bien, c’est bon pour les affaires. Evidemment, ce n’est pas si simple. Poursuivre simultanément des objectifs multiples, c’est forcément plus compliqué que d’en poursuivre un seul. C’est même ce qu’on appelle un «wicked problem», un «problème vicieux», qui n’a pas de solution optimale.

«Dans beaucoup de pays, les citoyens font désormais plus confiance aux entreprises qu’aux politiques.»

Certains observateurs estiment qu’une partie des revendications adressées aux entreprises tient à un effacement ou un affaiblissement des autres institutions (l’Etat mais aussi d’autres institutions). Que vous inspire cette remarque?

Quoi qu’on pense de l’effacement de l’Etat dans la réalité, il y a, de manière générale, une perception croissante de son impuissance. Dans beaucoup de pays, les citoyens font désormais plus confiance aux entreprises qu’aux politiques. Mais cette confiance est fragile. Si les promesses de responsabilité ne sont pas tenues, si l’on est pris en flagrant délit de «greenwashing» ou de «social washing», le retour de bâton est immédiat. D’ailleurs, les petites entreprises, dont l’action est plus directement visible et plus immédiatement vérifiable, ont une bien meilleure image que les grandes.

Quelles pourraient être les conséquences concrètes, en entreprise, de cette surcharge symbolique et morale?

La multiplication d’injonctions contradictoires est l’une des conséquences concrètes auxquelles les managers font face tous les jours. Une entreprise qui se donne des missions multiples s’efforcera logiquement de traduire ces missions en objectifs à tous les niveaux de management. Une cadre intermédiaire qui avait un objectif unique, par exemple, de croissance des ventes, devra aussi rendre compte de la motivation de son équipe, de son empreinte carbone, ou encore du pourcentage de femmes promues. Bien sûr, c’est comme cela qu’on progresse… mais ce faisant, on rejette sur le management intermédiaire la tâche d’arbitrer des objectifs incommensurables.

Dans La Diversité n’est pas ce que vous croyez!, vous critiquez les politiques de diversité mal pensées. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?

Comme pour la responsabilité sociale en générale, les entreprises répètent sans cesse que la diversité est un «win-win»: bonne pour la société, bonne pour le business. Il y aurait donc un argument économique, un business case en faveur de la diversité. Il se trouve que ce n’est pas vrai: toutes les études sérieuses –et il y en a eu beaucoup– concluent qu’il n’y a pas de lien entre diversité démographique et performance globale de l’entreprise. Ça ne signifie pas que la diversité ne doive pas être une priorité: offrir à tout le monde les mêmes opportunités, indépendamment du genre, de la couleur de peau, de l’orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques, est une obligation morale et légale. Elle ne devrait pas avoir besoin de justification économique.

«Promouvoir la diversité avec de mauvais arguments n’était pas un service à lui rendre.»

Cette manière de promouvoir la diversité peut-elle, paradoxalement, renforcer les inégalités?

D’une certaine façon, oui. On le voit actuellement aux Etats-Unis: l’un des arguments de ceux qui tentent de démanteler les politiques de diversité, est de dire que les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. On voit aujourd’hui que promouvoir la diversité avec de mauvais arguments n’était pas un service à lui rendre.

Diriez-vous qu’en entreprise, la diversité est devenue un mot-valise qui permet d’éviter les vrais débats sur les rapports de pouvoir?

Je crois au contraire que le débat sur les rapports de pouvoir est omniprésent quand on parle de diversité. Quand on déplore que les femmes ne représentent que 10% environ des PDG et DG, c’est bien une observation sur les rapports de pouvoir, et elle est tout à fait légitime. Mais je voudrais attirer l’attention sur un autre débat: celui de la spécificité des entreprises dans ce domaine. Pourquoi y a-t-il beaucoup moins de femmes dans les strates supérieures des entreprises que parmi les dirigeants politiques ou dans la haute magistrature, par exemple? Ce sont aussi des lieux de pouvoir. Il faut donc se demander pourquoi les entreprises, alors même qu’elles expliquent inlassablement que plus de diversité est dans leur intérêt économique, et qu’elles y consacrent des équipes et des budgets, ne progressent pas plus vite.

Qu’est ce qui les en empêche?

Les entreprises incriminent parfois l’insuffisante diversité du vivier de talents dans lequel elles recrutent. C’est sans doute vrai pour certaines populations, mais s’agissant de la parité hommes-femmes, l’argument ne tient pas la route: il y a une majorité de femmes dans l’enseignement supérieur, et ce, dans pratiquement toutes les grandes filières. Ce qui entrave leur progression, c’est une certaine conception du leadership. Quand les entreprises recrutent, évaluent et promeuvent, elles le font souvent sur la base de critères flous, qui laissent une large place au jugement. Prenons un exemple: quand on évalue le potentiel d’une collaboratrice, on se demande «est-ce que je l’imagine dans le poste supérieur?» Or, plus on s’élève dans la hiérarchie, plus le poste suivant a des chances d’être occupé par un homme… d’où une sous-estimation systématique du potentiel des femmes. C’est le flou des critères et des méthodes qui conduit à reproduire un modèle de leadership stéréotypé. Toutes les entreprises se veulent méritocratiques, mais beaucoup sont «miroirocratiques»: leurs dirigeants choisissent des gens qui leur ressemblent.

Vous êtes spécialiste des biais cognitifs: s’agit-il là d’un exemple de la manière dont ces biais nous influencent?

Oui, en ce sens que les stéréotypes en général, et ceux que nous avons sur les leaders en particulier, sont une manifestation de nos biais cognitifs. Nous avons tendance à généraliser à partir d’exemples frappants: si je vous demande de penser à un grand leader dans le monde des affaires, et si le premier nom qui vous vient à l’esprit est Elon Musk, vous vous demanderez quels comportements ou traits de caractère de l’individu en question sont à l’origine de son leadership. Ce raisonnement est dangereux, non seulement parce qu’Elon Musk n’est pas un bon modèle, mais surtout parce qu’on ne peut pas savoir ce qui fait le succès des leaders en ne regardant que ceux qui ont du succès. Quelle que soit la caractéristique d’Elon Musk qui sera supposée décisive, par exemple son goût du risque ou son ardeur au travail, il faudrait se demander si on la retrouve aussi chez les individus qui échouent… Ne pas le faire est une erreur de raisonnement, le «biais des survivants».

Ce constat étant posé, que peuvent faire concrètement les entreprises?

Ce n’est pas parce que les biais cognitifs expliquent en partie nos stéréotypes qu’il faut se focaliser dessus. Beaucoup d’entreprises, séduites par cette explication, imposent des formations à la diversité qui visent à prendre conscience des biais, et si possible à les éliminer. Le problème, c’est que combattre frontalement les biais est extrêmement difficile. Les formations «antibiais» sont parfois même contre-productives! Ma conviction est qu’il est bien plus efficace de se focaliser sur ce que les entreprises contrôlent le mieux: les méthodes, les outils, les processus de décision qui laissent s’exprimer ces biais et ces stéréotypes.

Vous distinguez la diversité visible de la diversité cognitive…

A l’appui du business case en faveur de la diversité, on souligne souvent que la diversité des idées est un atout: une équipe qui assemble des compétences, des perspectives, des manières de penser différentes est plus créative et plus innovante qu’un groupe monolithique. Evidemment, c’est vrai. Mais il faut apporter plusieurs nuances. D’abord, répétons-le, ce bénéfice de la diversité à l’échelle «micro» d’une équipe ne se retrouve pas à l’échelle «macro» de la performance globale de l’entreprise, tout simplement parce que celle-ci dépend d’une multitude de facteurs. Ensuite, même dans une équipe, la diversité de vues est bénéfique dans certaines situations, par exemple pour innover, mais pas toutes: sur les tâches d’exécution, il vaut mieux que tout le monde pense et agisse de la même manière. Enfin et surtout, on utilise souvent cet argument pour justifier des politiques de diversité, mais la diversité visible, ou démographique, n’a pas de lien évident avec la diversité cognitive, celle des idées et des manières de penser. Les universités américaines en sont un bon exemple: elles ont beaucoup progressé en matière de diversité démographique, mais elles n’ont jamais été aussi homogènes idéologiquement.

Certains observateurs estiment que les minorités et les personnes issues de milieux populaires apportent un «regard différent» sur l’entreprise ou la société et, de ce fait, peuvent apporter une valeur ajoutée. Cette idée vous semble-t-elle pertinente?

Cette idée du «regard différent» ou de «l’expérience vécue» est pertinente dans beaucoup de domaines. Dans une démocratie, la représentation nationale débat de choix de société: il me semble évident qu’elle devrait refléter la diversité démographique et sociologique de la société, et pas seulement sa diversité politique. On peut discuter des moyens d’y parvenir, mais la diversité d’expériences a une valeur intrinsèque. Là où je crois qu’on fait fausse route, c’est quand on applique ce raisonnement à l’entreprise. Sa finalité n’est pas de représenter les intérêts ni les perspectives de groupes différents. Et supposer que des individus vont penser et agir différemment dans l’entreprise du seul fait de leur appartenance à ces groupes relève d’un essentialisme dangereux. Il n’y a aucune raison qu’un ingénieur noir et un ingénieur blanc traitent différemment un problème de production, ni qu’une directrice financière présente des comptes différents simplement parce que c’est une femme. Bien sûr, pour développer des produits de grande consommation, c’est mieux d’avoir dans ses équipes des gens qui reflètent la diversité de la clientèle… Mais même là, il vaut mieux se fier aux tests consommateurs qu’à la seule diversité de son équipe.

En quoi l’intérêt croissant actuel pour la «diversité visible» peut-il passer à côté de la pluralité réelle des parcours et des expériences?

Je vous réponds par une anecdote. Je parlais récemment au patron d’une société financière, qui venait de nommer à son comité d’investissement, jusque-là composé exclusivement d’hommes quinquagénaires, une jeune femme talentueuse. Il se félicitait que la nouvelle venue apporte beaucoup d’idées et de «challenge». Mais, lui demandai-je, les autres membres du comité n’en faisaient-ils pas autant? La nouvelle venue avait-elle une perspective différente, ou seulement une voix supplémentaire (ce qui n’est déjà pas mal)? En l’occurrence, me répondit-il, cette personne, issue des mêmes écoles et formée depuis des années dans la même entreprise, raisonnait de la même manière et appliquait les mêmes méthodes que les autres membres du comité. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c’est que le patron remarquait les idées associées à la diversité «visible». Comme s’il s’étonnait, en somme, qu’une femme puisse avoir quelque chose de valable à dire! Cette nomination l’aura donc bien fait progresser… Mais ce qu’il pourrait se demander, c’est comment faire entrer dans ce comité des femmes ou des hommes avec des formations, des compétences réellement différentes. Là, il accroîtrait vraiment la diversité cognitive de son équipe.

Certains estiment que l’«impact» social positif est devenu une sorte d’obsession des nouvelles générations diplômées. Partagez-vous ce constat?

Il y a des points de vue variés et des données contradictoires sur le sujet. C’est en partie parce que ce que disent les jeunes diplômés quand on les interroge est très différent de ce qu’ils font quand ils choisissent effectivement un emploi. Mais c’est aussi parce que la population se segmente de plus en plus entre ceux qui recherchent l’impact positif avant tout et ceux pour qui ce n’est pas une priorité. J’assiste souvent à des débats houleux entre étudiants à propos de leurs choix. Comme partout dans la société, il y a, là aussi, de la diversité…

En somme, l’entreprise peut-elle encore être un lieu de réalisation de soi, ou doit-on abandonner cette promesse?

Plus que jamais, sans doute. Mais là où les uns se réaliseront en faisant de la finance de marché, d’autres le feront dans une start-up d’IA, et d’autres encore en réduisant l’empreinte carbone de leur entreprise. Le défi est de «matcher» ces attentes avec les entreprises et les emplois qui peuvent les satisfaire.

Si vous deviez donner un conseil aux jeunes entrants dans le monde du travail aujourd’hui, quel serait-il?

On ne réalise pas, surtout quand on est jeune, à quel point il est difficile de se projeter dans un univers qu’on ne connaît pas. Serai-je heureux dans tel poste, dans telle entreprise? Mes étudiants sont convaincus de le savoir, et cela en conduit beaucoup à des choix très conformistes. En vérité, ils n’en savent pas grand-chose. Mon conseil de carrière, donc, est: soyez curieux, expérimentez, essayez des choses qui ne vous plairont pas forcément. Prenez des risques, car ils le sont moins que vous ne l’imaginez. Et, surtout, parce qu’il n’y a que comme cela que vous découvrirez ce qui compte vraiment pour vous.

(1) La Diversité n’est pas ce que vous croyez! Idées reçues, impasses, et comment en sortir, par Olivier Sibony, Flammarion, 304 p.Bio express

1967

Naissance, à Paris.

1988

Diplômé d’HEC Paris.

1997

Désigné partner chez McKinsey.

2015

Publie son premier livre, Vous allez commettre une terrible erreur! (Flammarion)

2017

Docteur en sciences de gestion, université Paris-Dauphine.

2021

Noise, coécrit avec Daniel Kahneman et Cass R. Sunstein (Odile Jacob).