Pas toujours facile de s’y retrouver dans les flots de nouveaux romans qui inondent les librairies. Retrouvez ici nos derniers coups de cœur littéraires.

Une sélections livres de Fabrice Delmeire, Aurore Engelen, Laurent Raphaël, Marcel Ramirez, Olivier Van Vaerenbergh

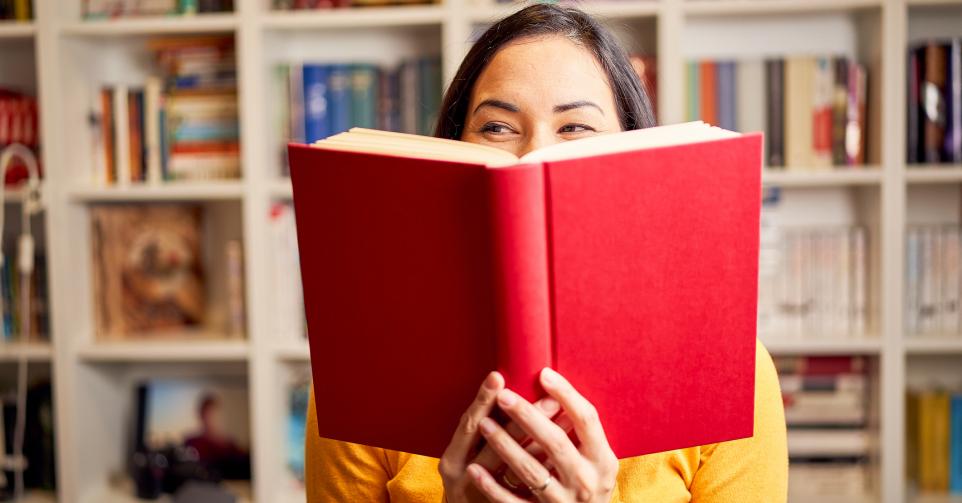

Whalefall

Daniel Kraus

Rivages, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jonathan Baillehache, 384 p.

Thriller

«Cachalot. Physeter macrocephalus. Soixante tonnes, le poids de douze éléphants, son énorme tête compte pour un tiers de sa masse. Même contracté comme un biceps, ce mâle fait la taille d’un entrepôt.» Ce mâle et cet entrepôt, que Jay Gardiner voit apparaître dans le sillon d’un calamar géant alors qu’il plonge dans l’océan Pacifique, au large de Monterey (Californie), va devenir l’élément central du bien nommé Whalefall, puisqu’il va avaler –oui, avaler– notre plongeur. Lequel aura alors 135 bars de réserve, une heure et à peu près 300 pages pour essayer de se sortir de ces quatre estomacs remplis de matières en décomposition et de gaz toxiques. Et dans le même temps, défi peut-être plus difficile encore, Jay devra aussi régler ses comptes avec son père, qui fut meilleur marin que paternel, et qui, surtout, s’est suicidé dans ces eaux. Jay espérait retrouver sa dépouille et ainsi se libérer du poids énorme de sa culpabilité, mais devenu Jonas dans la baleine, il devra au contraire renouer avec ce mauvais père, enfin écouter ses conseils et peut-être le comprendre: «La science de papa afflue dans le cerveau de Jay; c’est son héritage»…

Mélange a priori très improbable de références bibliques, de psychanalyse et de sensationnel WTF, ce Whalefall se révèle bien plus prenant que ridicule. Le scénariste et romancier Daniel Kraus, proche collaborateur, entre autres, des cinéastes Guillermo del Toro et George A. Romero, déploie ici toute sa science du découpage malin et du suspense haletant, en même temps que sa documentation, pointue, sur la plongée et les animaux marins, pour nous faire avaler, à notre tour, ce «pitch» très déroutant, qui n’a pas fini de nous surprendre: l’adaptation cinématographique devrait sortir cette année.

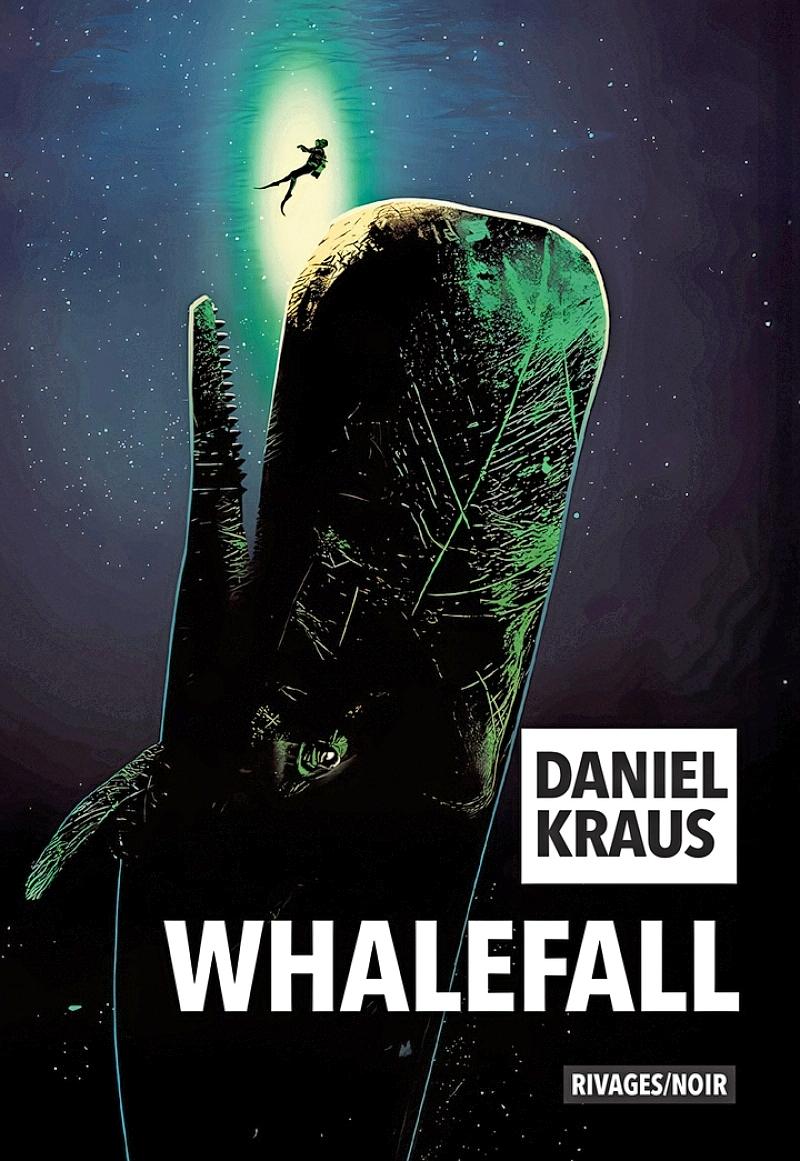

Bilan de compétences

Charles Coustille

Grasset, 192 p.

Premier roman

Ils sont profs, «matchent» sur Tinder, les voici déjà qui glosent sur Flaubert affalés devant Mariés au premier regard. Propulsant le concept en 1838, le duo fraîchement éclos cherche le prétendant parfait pour Emma Bovary en passant les personnages de La Comédie humaine (Balzac) au crible des tests psychologiques. Tirant l’éducation nationale par la barbe, cette sottie enchaîne les trouvailles savoureuses où le comique de situation se nourrit de références lettrées. Dialogues sur Grindr en puisant dans les Fragments d’un discours amoureux de Barthes, classement des Choses de Perec selon la méthode Marie Kondo… Alternant valse-hésitation, complicité goguenarde ou chamailleries, les apprentis tourtereaux trouvent encore le temps d’adapter L’Astrée d’Honoré d’Urfé (premier roman-fleuve français) en telenovela avec leurs élèves. «Les profs, même sur Tinder, rencontrent des profs.» Hélant un UberRetro, on embarque illico pour «swiper» avec gourmandise cet abrégé de burlesque appliqué.

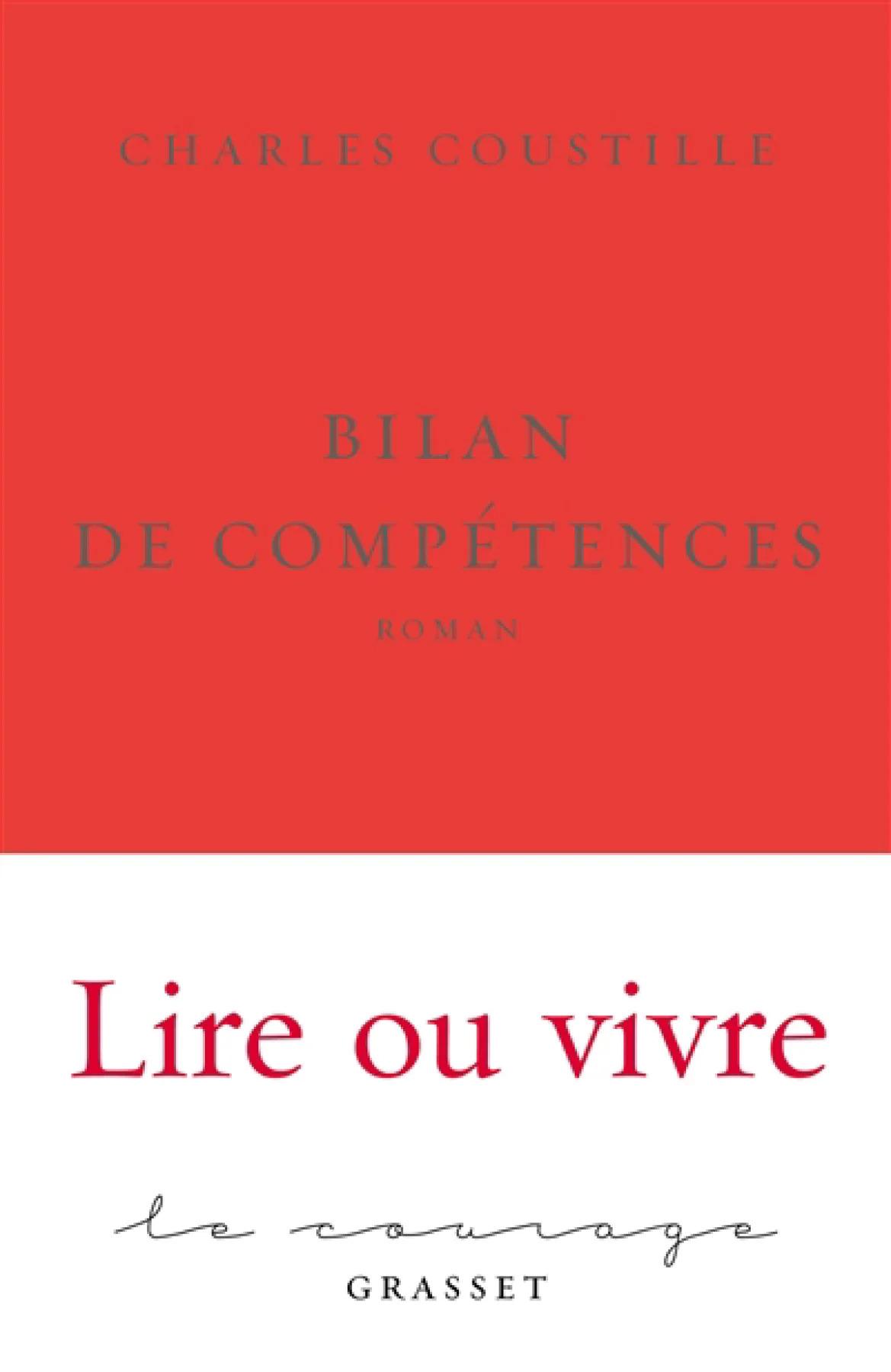

L’Oreille absolue

Agnès Desarthe

L’Olivier, 144 p.

Roman

«C’était un hiver lumineux et sec où rien ne semblait vouloir mourir.» Ainsi débutent, rythmés par cette incantation, tous les mouvements de ce récit en un prologue et cinq actes, au cours majestueux duquel une poignée d’âmes unies par la musique résisteront rien moins qu’à la mort, réelle comme symbolique. Même le chat Valentin mord avec patience et bravoure sa patte qu’il a coincée dans un piège pour y échapper.

Tout commence par un conseil municipal. «Monsieurlemaire» fait le point auprès de ses administrés: il n’y a plus la place pour mourir au village, le cimetière est plein. Alors que l’harmonie prépare son concert de fin d’année, chacun et chacune avance à pas comptés, regarde en arrière, beaucoup, ou devant, un peu. Les anciennes amours, les traumas qui vieillissent sans jamais disparaitre, les rendez-vous manqués, les erreurs et les trop brefs moments de félicité, tout revient dans un tourbillon de souvenirs, par la grâce de quelques rencontres fortuites. On croise une mère qui n’en finit plus de faire le deuil blanc de son enfant, figé dans le coma, «c’était comme si la mauvaise nouvelle de l’accident ne cessait jamais de lui parvenir.» Elle partage son enfermement, «je suis dans ma tragédie. J’y suis comme à l’intérieur d’une tente.» On pleure les enfants, mais aussi les amours impossibles, celles qui surgissent au mauvais moment, et se retrouvent ensevelies sous les contraintes du quotidien, de la vie auprès des autres. «A la tombée du soir, les amants séparés soupiraient l’un vers l’autre. Ils rêvaient à la nuit qu’ils ne passeraient jamais ensemble, la nuit que le sort leur confisquait toutes les douze heures.»

Agnès Desarthe excelle à écrire nos empêchements, à saisir dans une poignée de détails les histoires qui ne se raconteront pas. En quelques mots, elle parvient à développer des instantanés de vie, de petites phrases qui ouvrent des récits possibles. Elle orchestre, aussi, des rencontres déterminantes, comme celle de Mathis et Raoul. Mathis a l’oreille absolue, celle du titre, c’est à la fois un don et une malédiction. Il entend la vie plus fort, et c’est peut-être ce qui l’amène dans cette grange, où le gros monsieur qui joue du tuba a l’air triste, avec son nœud coulant. Mathis va sauver Raoul malgré lui.

C’est finalement celle-là, la tonalité principale de L’Oreille absolue, celle des relations humaines, de ces interactions qui imperceptiblement parfois, indéniablement d’autres, sauvent des vies. Il faut une virtuosité certaine, et une vraie délicatesse pour entremêler les voix d’un roman polyphonique, et faire entendre le chœur des fragiles. Au fil des précieuses pages de cette harmonie littéraire, la romancière parvient à trouver les notes tenues qui sous-tendent et font vibrer une petite communauté villageoise, comme un écho à la petite musique du monde.

En finir avec les jours noirs

Effie Black

Le Gospel, traduit de l’anglais par Adrien Durand, 228 p.

Premier roman

Et vous, le suicide, vous avez un avis dessus? Une théorie?… On n’attaque pas ainsi cet article par simple provocation (et pas seulement par manque d’inspiration), c’est juste qu’il en est rapidement question, de suicide, dans En finir avec les jours noirs, le premier roman d’Effie Black.

Vous vous en doutez, Jessica Miller, la narratrice et héroïne du roman, elle, a son opinion: se donner la mort ne serait peut-être pas une aussi mauvaise chose qu’il est d’usage de le penser dans nos contrées occidentales –au Japon par exemple, comme le rappelle l’autrice, l’acte, et en particulier le fameux seppuku, réalisé traditionnellement au sabre, fut longtemps considéré comme une façon de préserver son honneur… Chercheuse en psycho-biologie, elle se base sur des études scientifiques montrant que certaines espèces, comme le rat-taupe, le bourdon ou l’araignée money spider ont la capacité de se suicider pour assurer la continuité de leur engeance. Pour trouver des correspondances avec nous, les humains, Jessica, malheureusement pour elle, n’a qu’à sonder son vécu personnel. A commencer par sa famille hautement dysfonctionnelle et par son père violent qu’elle a, très jeune, «sauvé» d’une tentative d’en finir…

Mais qui est-elle, cette Effie Black qui, d’une plume mordante, parvient à traiter cette question grave, parfois taboue, tout en saupoudrant son texte d’observations existentielles tordantes?

Sans grande surprise, avant de se consacrer pleinement à l’écriture, elle a elle-même étudié la biologie moléculaire. Jessica est lesbienne, l’autrice aussi. En interview, elle explique avoir voulu expérimenter un personnage qui aurait ce point de vue positif quant au suicide, pour ouvrir le débat, quitte à en choquer certains. La construction du livre est habile, le suspense brillamment ménagé, et les sentiments décrits par Effie Black semblent si justes, ses mots si sincères, qu’on ne peut s’empêcher d’imaginer que son texte est en grande partie autobiographique.

«Comment peut-on être des Power Rangers sauvant le monde de Rita Repulsa et Lord Zedd si notre père est enragé et notre mère en larmes?» Voilà, avec les (nombreux) traumas qu’auront connus Jessica, son frère et sa sœur dans leur enfance, leurs quêtes respectives d’un hypothétique bonheur n’en est que plus abrupte. Les coups et les bosses pris sur le chemin par Jessica la feront-elle ajuster sa théorie? Le lecteur saura-t-il décider s’il est plutôt une carotte, un œuf ou un grain de café? Il le découvrira en lisant En finir avec les jours noirs, roman subversif, passionnant et même drôle, sur la famille et ses maux, le deuil, et la poursuite du bonheur. Un texte sensible et ultracontemporain, la marque de fabrique des réjouissantes éditions Le Gospel.

L’Ami Louis

Sylvie Le Bihan

Denoël, 432 p.

Roman

1976. Attachée de presse pour le Booker Prize, Elisabeth Daguin regagne Paris pour assister le journaliste Bernard Pivot. Se voyant confier la préparation d’une émission sur Camus, elle part à la rencontre des vrais amis, ceux qui ont veillé le corps: René Char, Roger Grenier, Michel Gallimard… et l’inséparable Louis Guilloux. Au contact du Breton franc-tireur, dans les entrelacs de leurs échanges complices, la jeune femme au tempérament bien trempé apprend à faire la paix avec son passé et quelques vérités familiales ombrageuses.

Plongée dans les coulisses d’Apostrophes, balade dans le Tout-Paris des années 1930 (Deux Magots, Flore, Quartier Latin), l’amoureux de littérature est à la fête. Guilloux, lui, n’en a cure. Appartenant à la génération meurtrie par la guerre de 1914, c’est la solidarité et la fraternité chevillées au corps que l’auteur du Sang noir s’ancre dans les questions existentielles de son époque. Rassemblé avec Camus autour du geste de l’artisan et de l’ouvrier, Louis Guilloux, fils de cordonnier, n’a de cesse d’interroger avec ferveur non ce qu’est la vie mais ce qu’on peut en faire. Et les deux écrivains de se vouer une admiration sans faille.

Dans le jeu de patience par lequel la journaliste et l’humaniste bourru s’apprivoisent, querelles houleuses et blessures mal cicatrisées sont passées au crible de l’amitié. Parmi les secrets couvés par Louis, l’attente d’un homme pour une femme dont il sait qu’elle ne reviendra pas… S’attelant à faire redécouvrir un écrivain de convictions enraciné dans une période où «la littérature n’était pas aux main des comptables», Sylvie Le Bihan croque, avec L’Ami Louis, le portrait délicat et fraternel d’un humaniste de tous les combats. «Louis m’interrompit d’un geste, comme pour balayer mes remarques de journaliste littéraire à deux balles.»

Les Eléments

John Boyne

JC Lattès, traduit de l’anglais (Irlande) par Sophie Aslanides, 512 pages.

Roman

Les Eléments, récit ample qui emprunte aux éléments de son titre une structure en quatre temps et quatre voix, s’est vu couronner du Prix du roman Fnac ainsi que du Prix Femina étranger. L’histoire débute et se termine sur une île battue par les vents, au large de Galway, d’où viennent, partent et retournent les personnages, interconnectés par le spectre des abus sexuels qui noircissent en différents endroits leurs parcours. Les psychés des coupables, témoins, complices, victimes directes et indirectes sont autant de chambres d’écho qui permettent au romancier d’explorer les répercussions immédiates et sur le temps long de ces abus, entre annihilation, déni et résilience. Des thématiques ultracontemporaines donc, que l’auteur ose aborder sous tous les genres (notamment en questionnant des relations incestueuses au féminin). Si l’on peut penser que ces audaces semblent parfois forcées, tout comme la réunion dramatique et géographique des nombreux personnages affectés par les faits dans une galaxie humaine de souffrance, reste l’habileté dramaturgique de John Boyne, notamment dans son recours assumé au mélodrame pour sonder les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

Je ne te verrai pas mourir

Antonio Muñoz Molina

Seuil, traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon, 240 p.

Roman

Descendu en catimini dans un hôtel madrilène, Gabriel Aristu s’apprête à revoir Adriana Zuber, qu’il a quittée un demi-siècle plus tôt. Dans une Espagne qu’il reconnaît à peine, l’aristocrate trépigne à l’idée de retrouver celle qui scella avec lui la déraisonnable promesse de tout se dire au travers de leurs lettres une fois leurs vies devenues étrangères. Or, «celui qui part oublie bien plus facilement que celui qui reste».

Je ne te verrai pas mourir s’ouvre sur un tour de force: une phrase qui s’élance sur 70 pages, flottant sans effort, ne relâchant jamais son souffle, cœur battant d’un texte dont elle cristallise l’apogée, la musique et le dessein. Sur le pouvoir des affinités électives qui tiennent lieu de divination et la valse des renoncements, le maestro espagnol déploie son talent en une danse de salon mélancolique. Sous les dorures, de la belle ouvrage aux arabesques savantes et parfois quelque peu surannées. «L’oubli a une texture aussi variable et hasardeuse que la mémoire.»

Le Compromis de Long Island

Taffy Brodesser-Akner

Calmann-Lévy, traduit de l’angais (Etats-Unis) par Diniz Galhos, 576 p.

Roman

Le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher, «l’un des hommes les plus riches de la banlieue de Long Island», est kidnappé devant chez lui. Un choc pour sa femme Ruth, sa mère Phyllis, et plus largement pour la communauté juive locale dont ce propriétaire d’une fabrique d’emballage est l’un des notables. Il sera finalement libéré une semaine plus tard –il était détenu dans le sous-sol… de sa propre usine– contre une rançon de 250.000 dollars.

Inspiré d’un fait réel dont l’Amérique a le secret, ce drame est le point de départ d’une épopée tragicomique sur l’effondrement d‘une famille fortunée, et par ricochet du rêve juif américain, dont les Fletcher étaient l’incarnation. Une chute vertigineuse orchestrée de main de maître et à cent à l’heure par Taffy Brodesser-Akner, journaliste au New York Times Magazine, déjà remarquée pour son premier roman Fleishman a des ennuis (2019), transformé en série à succès sur Disney+ sous le titre Anatomie d’un divorce, avec Jesse Eisenberg dans le rôle du quadra névrosé et dépassé.

Phyllis a beau répéter à Carl que «c’est arrivé à ton corps. Pas à toi», et la tribu se persuader qu’ils ont payé leur écot au malheur, rien ne sera plus jamais comme avant. La victime, qui avait un penchant autoritaire, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Une sorte de malédiction semble s’être sournoisement abattue sur le clan. «Il y a un dibbouk dans les tuyaux» pour reprendre une expression des Fletcher, référence à ces âmes errantes qui viennent tarauder les vivants.

Le premier à perdre pied est Beamer, le deuxième fils. Ce scénariste qui a connu le succès avec une trilogie au début de sa carrière n’arrive pas à se relancer. Ses addictions multiples, aux drogues et aux jeux sexuels avec des dominatrices l’obligeant à lécher la moquette, ne suffisent plus à refouler le trauma originel et paternel, dont personne n’a le droit de parler dans la famille. De moins en moins connecté à la réalité, prisonnier de ses mensonges, il partira en vrille quand la vérité lui sautera aux yeux grâce à… une voyante.

Dans ce conte moral, l’argent est un pharmakon, à la fois le poison et l’antidote. Il est le garant de la réussite sociale. Mais il génère de l’angoisse. C’est assez criant chez Nathan, l’aîné de la fratrie, qui a développé une série de phobies, dont la principale est de se retrouver sur la paille. Ce qui n’épuise pas seulement sa femme, mais le conduit à faire sans cesse de mauvais choix, son caractère veule façonné par les traumas (la Shoah et l’enlèvement) l’exposant à la merci d’amis et collègues avocats indélicats ou jaloux. Même Jenny, la benjamine, qui n’était pas encore née au moment de l’affaire, ne sera pas épargnée. Elle a beau avoir pris son indépendance, et s’opposer régulièrement à sa grand-mère à la judéité tatillonne, elle ne crache pas sur le gros chèque trimestriel. Et quand le robinet sera brutalement coupé, c’est panique à bord comme les autres.

Dans un tourbillon de dialogues savoureux, de scènes jubilatoires, même si leur enchaînement peut parfois donner le tournis, vite dissipé par les talents de conteuse de l’autrice, Le Compromis de Long Island multiplie judicieusement les points de vue comme on tourne autour d’une épave pour en découvrir tous les dégâts. Par son ampleur, ses thèmes (la famille, le couple, la mémoire…), son humour juif prononcé, cette fresque reprend le flambeau d’un Philip Roth ou même d’un Woody Allen. La cruauté du trait est constamment tempérée par une bonne dose de dérision. Même les riches méritent notre compassion…

Il pleut sur la parade

Lucie-Anne Belgy

Gallimard, 256 p.

Premier roman

«Je suis l’holocauste qui transforme des spermatozoïdes juifs en enfants goys.» Ainsi parle Lucie, narratrice d’Il pleut sur la parade, qui revient sur l’histoire d’amour contrariée qui l’unit, elle l’Alsacienne d’ascendance catholique, à Jonas, homme juif attaché à son héritage, un couple mixte pétri de culpabilité, chacun à son endroit. Entre eux, Ariel, un petit garçon colérique et violent, qui semble cristalliser toute la colère, la peur et l’incompréhension sous-jacente aux non-dits qui irriguent la famille. Avec ce premier roman qui avance à toute allure, parsemé de formules qui claquent, Lucie-Anne Belgy aborde avec humour et finesse des thématiques ultracontemporaines allant de l’antisémitisme, fait central, à l’éducation positive, en passant par la dissonance entre les enfants réels et le rêve que les parents s’en sont fait, et ce que les fracas du monde et le poids de la famille font au couple.

Mes petites morts

Frédéric Roux

Allia, 112 p.

Nouvelles

«Ecris sur ce que tu connais», déclarait Faulkner. Un conseil suivi à la lettre par Frédéric Roux. S’il excelle dans le récit familial (Mal de père) et le faux roman d’aventure (L’Hiver indien), l’ancien boxeur amateur devenu journaliste et écrivain ne s’éloigne jamais très longtemps des rings, ce carré de 6,10 mètres de côté où la nature humaine zigzague entre grandeur et disgrâce. Pour ce nouveau round, l’auteur de Lève ton gauche a choisi la forme courte. En cinq nouvelles sèches et nerveuses comme un direct du droit, son alter ego François, ou Macho Man, immerge le lecteur dans les coulisses de ce monde de sueur, de larmes et surtout de désillusions.

Flamenco Blues, qui ouvre le bal, voit ainsi défiler son lot de boxeurs maudits dont les rêves de gloire se fracassent au premier combat. Ou même avant, la trouille les faisant parfois fuir. Et même lorsque les planètes semblent s’aligner, comme pour «Sa Majesté Gipsy le King», la dérouillée qui fracasse la silhouette et l’honneur n’est jamais loin. Sparring partner occasionnel de ces candidats à la gloire, le journaliste sportif les jauge, détaille leurs points forts et leurs faiblesses, mais surtout documente une forme de disparition. Disparition des capacités physiques, de la rage de gagner du champion (Pâques en octobre). Voire disparition de la reconnaissance. Spécialiste de Mohamed Ali, François se fait griller la politesse par une novice pour une série radiophonique au long cours consacrée à «The Greatest» (Ou alors, des cèpes). Un K.-O. technique dur à avaler.

L’ambiance générale est imprégnée d’une mélancolie arty qui rappelle les films de John Cassavetes. Ici aussi perce l’autoportrait d’un écrivain qui n’entre pas dans les cases habituelles, trop intello pour les sportifs, trop sportif pour ses collègues de la culture. Ce serait un peu déprimant si la boxe, comme philosophie de vie et comme supplice des corps, n’avait le pouvoir magique de débrider la langue. Il y a du Audiard chez Roux. Illustration ici quand il décrit l’état d’un pauvre bougre qui se relève après avoir embrassé le tapis: «Il avait commencé à faire le ménage dans ses synapses. D’après le médecin de la réunion qui en avait vu d’autres, il allait avoir du mal à le faire dans les coins.» Un recueil à ranger entre Un steak de Jack London et Fat City de Leonard Gardner.

Mais aussi… nos coups de cœur précédents

Quitter la vallée

Renaud de Chaumaray

Gallimard, 208 p.

Roman

En cavale, Clémence et son fils trouvent refuge dans une maison encastrée dans le relief d’une vallée en Dordogne. De son côté, Johanna retrouve son père, spécialiste de la préhistoire, pour une excursion souterraine du côté de Lascaux. Quant à Marion et Guilhèm, ils se frôlent et s’apprivoisent depuis leur rencontre dans une salle des fêtes. Soudain, une disparition… Enchevêtrant trois récits dont les ramifications tardent, à dessein, à se rencontrer, Renaud de Chaumaray laisse son intrigue croître et infuser minutieusement. Construit en millefeuille, minéral et sauvage, ce thriller en Périgord noir procède à pas de loup. Dissimulé dans le revers de la forêt, enfoui dans les goulots d’une grotte ancestrale, son univers feutré réconforte et étouffe à la fois. La maîtrise technique refuse tout effet grandiloquent: gardien jaloux de son secret, le suspense lancinant progresse tel le lierre sur une façade. «Il sait la force qu’il faut pour s’extraire de ces provinces dont la douceur vous endort.»

L’homme est une fiction

Carmela Chergui

Tusitala, 128 p.

Enquête intime

Le critique littéraire un tant soit peu professionnel prend des notes, colle des Post-it® ou corne au moins les pages des livres censés faire l’objet d’un «papier», comme on dit «dans le métier». Avec L’Homme est une fiction, dernier né de la collection Poche des éditions franco-belges Tusitala, impossible de suspendre la lecture (même pour surligner grossièrement une phrase au marqueur fluo), on a été happé.

Si on a bien tout compris, Carmela Chergui avait brièvement parcouru la Belgique (Bruxelles puis Liège) pour conter une énigmatique enquête lors de conférences/performances qu’on regrette d’avoir ratées. C’est son compère Mickaël Demets, cofondateur (avec elle!) de Tusitala, qui lui a soufflé l’idée d’en faire son premier livre. Dont acte. Comme toujours chez Tusitala, le livre (l’objet) est particulièrement soigné, et bourré de photos aussi belles et touchantes que les phrases ensorcelantes de l’autrice.

Et cette fameuse enquête? Elle débute dans l’illustre librairie bruxelloise pour laquelle la néodétective travaillait alors. «A l’affût de textes ou de bandes dessinées à rééditer», elle se procure, pour une bouchée de pain, le fonds de catalogue du légendaire éditeur de BD Futuropolis. C’est là qu’elle tombe sur ce vieil album des années 1980, Etrange apocalypse d’Etienne Mériaux. «On y lisait, dans des cases tordues, des scènes de drague malhabile entre hommes.» Elle y reconnaît un bar devant lequel elle passait avec sa mère durant son enfance parisienne. Intriguée, elle veut tout savoir de ce Mériaux. La voilà qui ratisse les sites de BD, interroge ceux pour qui cette histoire «fait comme un trou de cigarette dans la photo de famille». Car l’auteur, en vérité artiste protéiforme passé par la case internement psychiatrique, est mort en 2000. Mais «une enquête en dit surtout beaucoup sur la personne qui la mène», et il en faut plus pour stopper Carmela. Ses investigations la mèneront de Bruxelles au fin fond de la Bretagne via un détour imprévu et intime par la dictature militaire argentine de la fin des années 1970… C’est passionnant.

Cela dit, on se questionne: l’a-t-elle vraiment suggéré? Ou l’a-t-on rêvé, que ce n’était là peut-être que le début de ses investigations enfiévrées? Maudit oubli de prise de notes (et de surlignage grossier)…

La Mort brutale et admirable de Babs Dionne

Ron Currie

Flammarion, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé, 464 p.

Polar

Elle s’appelle Barbara Levesque, mais tout le monde l’appelle Babs depuis plus d’un demi-siècle. Et Babs, «une connasse en acier trempé», dixit elle-même, règne depuis son premier meurtre sur Little Canada, le quartier (pourri) franco-canadien de la petite ville (pourrie) de Waterville, dans le Maine. Là, précisément, où l’auteur a grandi et où «les pauvres sont pauvres, le reste n’est que dates et détails». Ne croyez pas, malgré les apparences, que tout est dans le titre: si la mort, de fait, sera brutale et admirable, le chemin qui y mène tient du polar social, réaliste et difficile à lâcher, dans lequel les femmes règnent en maître et où, surtout, les fantômes rôdent à chaque page. Ron Currie, que l’on découvre ici en français à son cinquième roman, use surtout du genre pour soulever la question du déterminisme, du poids du passé et de notre dette envers les morts –«Ainsi, lecteur, lectrice, considère qu’ils ne font qu’un avec toi. Une entité unique, s’étalant sur des siècles et des siècles.» Une voix à suivre.

L’Epris littéraire

Julien Leschiera

Le Dilettante, 272 p.

Roman

«Comment avance le roman, Monsieur?» Entraîné par deux complices narquois à rendre visite au «type le plus proustien du monde», un écrivain en panne d’inspiration pénètre un décor suranné. De fait, alité au milieu de ses paperolles, tousse un vieillard souffreteux se prenant pour Marcel. Si le visiteur flaire le piège à touristes, la méfiance le dispute à la fascination… Multipliant les visites, le narrateur s’éprend de Céleste, servante claudicante houspillée par un maître des lieux tyrannique. Cédant aux charmes de la domestique, le littérateur émoustillé s’installe bientôt à demeure, se glissant littéralement dans les pantoufles de l’autre… Après tout, «une fois chez soi, tout le monde est original, à sa manière».

Dans un premier roman épatant (Mes vies parallèles), Julien Leschiera traçait le portrait d’un aquoiboniste faussant compagnie aux soubresauts de son existence. Si les thèmes des doubles, de la réclusion sociale ou de l’oisiveté enluminent toujours la partition, la farce grinçante délaisse, dans L’Epris littéraire, l’humour noir pour lui préférer la cruauté du huis clos psychologique. Il y a du Misery (Stephen King), du Baby Reindeer (Mon petit renne, série venimeuse de Richard Gadd) dans le décor obsessionnel de cet appartement sarcophage où le lecteur sous emprise s’enlise tel l’infortuné héros. Derrière le simulacre de rêve grotesque, sadisme et fausseté ourdissent les noces étouffantes d’un cauchemar fantastique où ce livre-piège, aux allures d’escape room, trempe des madeleines à l’arsenic. Empreint de critique sociale, ce thriller gothique très maîtrisé entrelace mystère et romantisme pour dire combien la perte de l’estime de soi conduit à une chute inexorable. «Au final, tous autant que nous sommes, on finit toujours par ne voir que ce qui se passe dans notre tête.»

Les Fragments d’Hélène

Johanna Luyssen

Julliard, 208 p.

Récit

16 novembre 1980: le philosophe français Louis Althusser étrangle sa femme, Hélène Rytmann. Les médias n’ont d’yeux que pour le grand philosophe, tout assassin qu’il soit… La victime? Dans la misogynie ambiante, on s’en moque et on ne cite que rarement son nom, qu’au mieux on écorche. Atteint de troubles maniaco-dépressifs, Althusser sera déclaré pénalement irresponsable. Johanna Luyssen s’était déjà attardée sur ce qu’on n’appelait pas encore un féminicide dans un long article pour Libération, en 2023, dont elle dirige le service société. L’affaire l’a profondément marquée. Alors, malgré le mystère entourant Hélène, réduite au statut de simple «femme de», elle décide d’enquêter à partir de ces «fragments» du titre. Sa démarche de désinvisibilisation de cette femme qui fut pourtant résistante, travailla sur des films de Jean Renoir, milita au Parti Communiste (avant d’en être renvoyée) et démarra, à 70 ans, un ambitieux projet sociologique en milieu ouvrier, n’est pas une sinécure: la journaliste doute, se confie, se sent «forcément un peu voyeuse, sottement indiscrète», interpelle le lecteur et le gratifie d’interludes imprévus en plein IIIe Reich… Passionné, passionnant, Les Fragments d’Hélène est un livre important –«parce que chaque femme a droit à la lumière».

Le Bel Obscur

Caroline Lamarche

Seuil, 240 p.

Roman

«Chez nous on ne parlait jamais de lui. On disait simplement: il a fait beaucoup de chagrin à sa mère.» Chez nous, c’est la famille de la narratrice, et lui, c’est Edmond, ancêtre mystérieux photographié dans un drôle de costume, et qui en 1862, sauva deux jeunes gens de la noyade. «Edmond est une bourrasque», mais s’intéresser à lui, c’est aussi pour la narratrice une façon de contourner le vrai sujet qui la préoccupe, celui de son échec conjugal, elle qui se sent «veuve» d’un homme parti aimer d’autres hommes. Confrontée à l’inadéquation d’Edmond, elle finit par questionner la sienne. «Le mariage était un rôle, une mise en scène imposée qui ne me convenait pas», «le couple un vêtement trop étroit». Avec cette (en)quête familiale dans l’air du temps, finaliste du Goncourt, Caroline Lamarche dresse le portrait d’une femme qui comprend que peut-être, elle s’est trompée de destin.

Nancy-Saïgon

Adrien Genoudet

Seuil, 300 p.

Roman

Un corps est exhumé pour faire de la place dans le caveau familial. Simone ressurgit, vêtue de son áo dài bleu, tunique traditionnelle vietnamienne qu’elle ne quittait plus. Mais aussi un carton barré de la mention Nancy-Saïgon, renfermant deux ans de correspondance avec son mari, le lieutenant Paul Sanzach, parti guerroyer en Indochine. Plongeant dans les méandres de ces échanges entre le Mékong et la Lorraine, Adrien Genoudet retrace la rencontre au lac de Constance, la vie itinérante en Allemagne, un mariage précipité, la grossesse de Simone, le départ pour l’Indochine; oui, tout est allé trop vite. Déjà leurs vies s’éloignent, l’amour se consume dans le gouffre de la séparation «où l’attente perfore tout». Simone couve les braises des journées heureuses, entretient le feu roulant des questions: «A quoi ressemble l’Indochine mon amour?»

Au cœur de la fournaise «épaisse aux narines, sous les bras», perdu dans une guerre d’usure à l’aveugle, Sanzach improvise la vie au sein du Hérisson, petit poste à ras la brousse. L’impatience poisseuse et le fou rire des singes virent bientôt à l’humiliation. Pour se remettre les idées en place, on «corrige» les locaux à coups de nerf de buffle pour soutirer des renseignements au crachoir, on boit à la renverse dans les bouges et les bordels. Alcool, orgies, opium… Affamés de troubles juvéniles, les hommes en armes s’octroient «le dû […) de se vider pour se battre». Arcbouté sur des archives personnelles, Adrien Genoudet (Le Champ des cris) ravive d’un même trait soutenu et venimeux ce conflit majeur de la décolonisation. Intense et âpre, le roman étrille sans ciller le bourbier du désordre. Sous les casques et leur imaginaire de bas de ceinture, chacun en prend pour son grade. «Ce qui s’était passé en Indochine devait y rester.»

Une mère en fuite

Michka Assayas

Grasset, 192 pages.

Roman

Comme le train, un homme peut en cacher un autre. Derrière Michka Assayas, le chroniqueur musical, passeur enthousiaste des grandes pages du rock dans l’émission Very Good Trip sur France Inter, se cache un écrivain pudique, dont la plume revient régulièrement visiter les mondes engloutis de l’enfance (Les Années vides, Dans sa peau…), persuadé que c’est là, parmi «les impressions les plus enfouies» que se trouve «la source de [sa] sensibilité et de ses émois».

Pas encore rassasié, le journaliste livre un nouveau récit autobiographique sensible et tourmenté sur le personnage central de sa galaxie intime: sa mère. Une mère en fuite, comme le résume le titre de ce portrait à l’élégance tendre et cruelle, ourlé de mélancolie, tant cette personnalité excentrique qu’on dirait sortie d’un roman russe, même si elle était hongroise, n’a cessé d’échapper au petit garçon timide. Un sentiment d’abandon précoce qui a plongé le futur exégète de Dylan dans une forme de désarroi ou, pour reprendre ses mots, de «fragilité qui perdure» encore aujourd’hui.

Aristocrate mondaine, Catherine de Károlyi a fui Budapest lors de l’arrivée des Soviets en 1944. La semaine, elle vit seule dans son atelier d’artiste parisien, en femme libre et indépendante, ne passant que les week-ends avec ses enfants –Michka et son frère Olivier, le cinéaste de Sils Maria ou Irma Vep–, la bonne de toujours et l’ex-mari scénariste, dans la propriété familiale de la vallée de Chevreuse. Et encore, elle écourte parfois ses visites, gagnée par l’impatience et des sautes d’humeur imprévisibles. Un courant d’air qui joue les maîtresses de maison, mène les discussions avec les invités qui défilent. «Après quoi ma mère, comme toujours, s’évapore.»

Il y a du Modiano dans cette succession de souvenirs, mélange composite de scènes banales relatées avec précision et finesse –sa manière d’entrer dans la mer, de prendre le volant de sa voiture…–, de rares moments de tendresse et de complicité –quand elle lui chuchote des histoires d’elfes, par exemple– et de séquences laissant entrevoir sa froideur et un souci quasi maladif de l’étiquette. Car chez elle, le snobisme est comme une hygiène de vie.

On pense aussi à Sagan pour la peinture vivante d’une époque éprise de liberté et d’un milieu intellectuel stimulant et parfois fantasque. Milieu dans lequel la mère ne fait pas que de la figuration. Elle est styliste en vue chez Hermès, et surtout la confidente, faute de mieux, de l’homme de sa vie: André Malraux. Eblouie par son intelligence «quasi surnaturelle» et son «magnétisme», elle vouera un véritable culte à l’auteur de La Condition humaine. Une passion dévorante –mais à sens unique– dont le fils prend la (dé)mesure en lisant le journal intime qu’elle a laissé.

Nostalgique d’une Hongrie fantasmée, tiraillée entre plusieurs cultures et plusieurs langues, à la fois moderne et terriblement vieux jeu, cette figure maternelle morte en 2006 n’a pu faire mieux qu’aimer «à distance» et par intermittence sa progéniture. Son cadet lui en veut-il? Un peu sans doute, mais l’admiration qui transpire de ces pages magnifiques supplante largement la rancœur. Simplement, pour le petit comme pour le grand Assayas, cette éternelle insatisfaite restera toujours «une énigme à élucider»…

Le Cimetière à Barnes

Gabriel Josipovici

Quidam, traduit de l’anglais par Vanessa Guignery, 136 p.

Roman

Pour être honnête, on n’avait jamais entendu parler de Gabriel Josipovici. Romans, pièces de théâtre, essais… L’Anglais est pourtant –on s’est renseigné– un écrivain à l’œuvre bien fournie. C’est après avoir lu sur Facebook les injonctions conjuguées de l’auteur Eric Pessan et de l’éditeur (mais aussi auteur) Jean-Hubert Gailliot (des éditions Tristram) à lire toute affaire cessante Le Cimetière à Barnes, dernier ouvrage de Josipovici traduit en français, qu’on s’est décidé à combler cette lacune. Pessan parlait de «récit qui déraille», Gailliot expliquait s’être mis à le relire «pour mieux comprendre comment c’est fait». Tous deux martelaient en chœur que Nina Allan était très fan. Comment lutter?

Le texte est dédié au traducteur français Bernard Hoepffner, emporté par une vague au pays de Galles en 2017. Lui aussi traducteur, le héros anonyme du Cimetière à Barnes confesse être traversé par «des fantasmes de noyade»… D’entrée, un trouble léger mais durable s’installe, et ne fera qu’amplifier au fil de la lecture. «C’est seulement quand on fait les choses machinalement, disait-il, qu’on a une chance d’être surpris. Et qu’est-ce que la vie sans surprises?», interroge le narrateur à propos de l’énigmatique personnage principal du livre. Car ce dernier vit seul à Paris, et a mis en place une série de routines rassurantes. Peu à peu, on apprend qu’il eut une femme, avec laquelle il vivait en Angleterre. Les circonstances ne seront révélées que plus tard, mais c’est après la mort de celle-ci qu’il s’exilera à Paris. Puis, sans prévenir, voici que débarque une seconde femme; avec laquelle il vécut au pays de Galles…

Comme un vieux vinyle rayé, le récit, relecture fantaisiste d’Orfeo, opéra à trois voix de Monteverdi, va doucement «dérailler», donc: les phrases courtes et tranchantes se répètent, on passe de plus en plus rapidement de Paris à l’Angleterre, puis au pays de Galles, comme s’il était question de réalités parallèles indépendantes les unes des autres. On doute de tout: cette première femme, que le héros s’ingéniait à suivre furtivement comme un tueur en série suivrait sa prochaine victime, a-t-elle réellement existé? Quid de la seconde, si bavarde et si différente de lui? Mais on n’ose en dévoiler plus, de peur de gâcher l’expérience singulière procurée par ce texte pareil à une cathédrale chancelante à l’architecture diabolique.

La Colonie

Annika Norlin

La Pleuplade, 576 p.

Premier roman

Emelie s’étourdit dans le travail, s’oublie dans les soirées et, surtout, ne laisse personne s’approcher d’elle. Jusqu’à s’effondrer. Alors qu’elle tente de retrouver un semblant d’apaisement au cœur de la campagne suédoise, elle rencontre une étrange communauté, un petit groupe de sept personnes que tout oppose à première vue, qui s’est inventé un petit havre de paix, prônant une fusion organique avec la nature, au pied d’un grand sapin qui abrite son sommeil comme son rêve éveillé. Aux côtés d’Emelie, on infiltre peu à peu cette colonie qui a tout d’une utopie, résolument déconnectée des maux de la vie moderne. A un rythme échevelé malgré sa consistante longueur, aidée par des chapitres courts, et une multiplication de voix et de points de vie, Annika Norlin livre dans La Colonie une réflexion drôle et pleine de vivacité sur la possibilité d’une communauté autogérée. Quand on veut se bâtir un paradis terrestre, vaut-il mieux garder à l’esprit que l’enfer, c’est les autres, ou qu’il est pavé de bonnes intentions?

Je vous demande de fermer les yeux et d’imaginer un endroit calme

Michelle Lapierre-Dallaire

Le Nouvel Attila, 192 p.

Roman

«On m’a toujours fait sentir que je devrais être honteuse de la liste des choses qui m’excitent.» Pourtant, Michelle Lapierre-Dallaire n’en a que faire, de la honte. Son histoire s’affranchit de tout sens de la convenance, et avec ce texte incendiaire, elle entend bien livrer sans fard les tourments –et les joies– qui l’habitent depuis l’enfance. Car pour elle, comme pour Nelly Arcan, qu’elle cite en épigraphe, «écrire [veut] dire ouvrir la faille, écrire [est] trahir, [c’est] écrire ce qui rate, l’histoire des cicatrices.»

Dans son premier roman, Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok, l’autrice québécoise racontait sans fausse pudeur, dans une langue tout en rage et en percussion, l’inceste que lui a fait subir son beau-père durant l’enfance, alors que sa mère, alcoolique, ferme les yeux sur ces agressions. Elle y revient ici, l’évoquant dans la marge de la relation trouble et troublante qui l’unit à sa mère. Car l’objet de ce texte est avant tout le «désir indicible de son corps, celui d’être comme elle, d’être elle.» Je vous demande de fermer les yeux (…) est une histoire d’amour, et une histoire de désir incestueux, celui d’une fille pour sa mère, qui plonge l’enfant dans un désarroi profond face au monde qui l’attend. Un «désir indicible», qui va pourtant être mis en mots dans un récit d’une âpreté folle, nous plongeant dans les tréfonds de la sa psyché à vif.

«Petite, je joue beaucoup avec des Barbie», commence le texte, usant d’un présent qui souligne la persistance du trouble à venir, par-delà l’âge adulte, par-delà la mort. Les poupées modèles sont le terrain de jeu d’une éducation sexuelle et sentimentale autodidacte, où les prescriptions anatomiques sont transgressées par la petite fille. Elle se fait des films avec ses Barbie, mais aussi avec sa mère. «Un film pornographique dans lequel je joue un second rôle. Un film pornographique lesbien dans lequel ma mère tient le rôle vedette.» Ci-gît le tabou et s’inverse l’Œdipe. Michelle Lapierre-Dallaire ne tourne pas autour des mots, sa narratrice est amoureuse de sa mère. Mais cet amour aussi évident qu’il est interdit ne s’incarne pas que dans le désir: il est aussi jalousie et compétition, à tel point que l’inceste déjà évoqué est perçu comme une forme de validation, une «pénétration qui [la] rend visible».

Le texte est d’une crudité redoutable, pas tant physique qu’émotionnelle, provoquant tout à la fois inconfort et fascination devant une honnêteté d’autant plus impressionnante qu’elle est gravée par la littérature, et qui fait dire à la narratrice se sentir «parfois plus nue lorsque j’écris que lorsqu’on me paie pour avoir du sexe». L’un de ces livres qui vous font perdre vos mots lorsque vous annotez dans les marges, où s’enchaînent les traits et les exclamations. C’est aussi un livre à fleur de peau, un livre d’amour et un livre de peine, qui bouleverse et qui remue, qui déplace aussi un peu peut-être.

Maman

Régis Jauffret

Récamier, 256 p.

Roman

Madeleine, 106 ans, s’en est allée. «Tu vas profiter que j’ai le dos tourné pour écrire sur moi.» Cette maman autoritaire, clouée dans son fauteuil à la suite d’une opération de la hanche, vivait son séjour à l’Ehpad comme une prison. Après Papa, Jauffret poursuit l’enquête sur les êtres qui fourmillent en lui, s’égare dans les méandres de cette mère «à jamais exagérée», triture le sentiment de culpabilité qui ronge le mauvais fils, épuisé sous les serments d’amour. «Il faut parfois se préserver de l’amour d’autrui comme d’une volée de coups.» Passant au bain révélateur leur couple mère-fils mal assorti, Régis perce à jour la rencontre de ses parents, comment il devint écrivain, déterre l’anathème que sa Madona obsessionnelle lui jeta dans la tendre enfance. Car Mado mentait «comme on appelle au secours». Dans une rentrée littéraire croulant sous les stèles familiales, Jauffret s’extirpe de la mêlée. Remuant les souvenirs en vermeil dans le grand argentier de la mémoire, se cherchant des poux, l’auteur des Microfictions fend l’armure dans un acte de contrition trop longtemps cadenassé. «Vous voyez bien, Madelon est ma prisonnière et je vous la raconte comme on tabasse.» Bonjour tristesse.

L’Education physique

Rosario Villajos

Métaillé, 256 p.

Premier roman

Catalina est une fille, et comme toutes les filles, elle vit dans la peur, «une peur ancestrale, statique, anthropologique, épigénétique, fondée». En cette fin de journée, elle s’est donné une mission: «Rentrer à la maison à l’heure et sans se faire violer.» Mais le moyen qu’elle a choisi, l’autostop, la fait douter, car on le lui a déjà dit: «C’est une faute grave pour une jeune fille.» Mais quel choix avait-elle, alors que le père de sa meilleure amie venait d’avoir des gestes déplacés, et qu’il était hors de question qu’elle monte en voiture avec lui? Et quel choix a-t-elle, quand son prof d’éducation physique lui explique qu’elle se trompe, il n’a pas les mains baladeuses? Quelle est sa marge de manœuvre quand on lui rappelle sans cesse qu’elle est responsable des pulsions des hommes, que c’est à elle de les éviter? Ce premier roman livre le monologue intérieur bouillonnant d’une adolescente qui s’interroge sur ce corps en devenir qu’on voudrait dompter, dresser et contenir. Ce «on», c’est tout à la fois sa mère, son père, et la société qui l’entoure, celles et ceux qui l’assignent et la contraignent. Catalina «partait du principe qu’elle n’était qu’une marchandise, une pièce de bétail dotée d’un corps que les autres pouvaient manipuler à leur guise, les petits garçons, les médecins, les profs». Bien qu’elle se sente menacée par ce danger, elle résiste, et même le provoque sciemment, avec cette fougue et cette dose d’inconscience que procure l’adolescence, moment suspendu qui oscille entre une forme d’extralucidité sur le monde des adultes, et une vulnérabilité décuplée. Un texte dense et précis qui nous plonge, trois heures et demie durant, le temps d’une session d’autostop, dans la psyché incandescente d’une jeune fille en pleine (re)possession de ses moyens.

La Honte

Arttu Tuominen

Editions de La Martinière, 432 p.

Roman noir

Linda Toivonen, inspectrice à la brigade criminelle de la petite ville de Pori, en Finlande, doit enquêter sur la disparition d’une jeune fille de 13 ans, bientôt retrouvée morte après avoir été torturée puis jetée au fleuve. Une disparition puis un assassinat qui vont en rappeler d’autres, et une enquête qui va rapidement s’inviter dans sa vie intime et privée. Car Linda a elle aussi une enfant de 13 ans, Linnea, avec qui les relations sont difficiles, dont le nez ne décolle pas du smartphone et dont elle ne sait rien de la vie numérique, là où précisément «Peter Pan» recrute ses victimes, dont une de ses camarades de classe.

Le drame, pourtant, va se jouer ailleurs: comme sa mère, et comme un million de Finlandais, Linda boit trop, et Linda minimise le problème… Arttu Tuominen, héritier revendiqué du suédois Henning Mankell et de son serial autour du commissaire Kurt Wallander, n’use du crime que pour mieux mettre en avant les maux de la société finlandaise, pourtant considérée comme la plus heureuse du monde: le passé fasciste du pays avec Tous les silences, le sort des communautés LGBTQIA+ dans La Revanche, ou ici, dans La Honte, l’alcoolisme et les violences sexuelles. Une analyse au scalpel et par le biais de la fiction que l’auteur, ingénieur environnemental, intègre en outre dans une mécanique de serial très habilement huilée. Et si le lecteur attentif découvrira très voire trop vite l’identité de son «Peter Pan», pas de panique: cette Honte, tout en crescendo, s’avèrera haletante jusqu’à la dernière page.

La Mauvaise Joueuse

Victor Jestin

Flammarion, 148 p.

Roman

Trente ans, comptable, «un compagnon que j’aimais, des amis, un appartement et un projet d’enfant», Maud semblait partie pour quelques années de bonheur sans nuage. Mais «il a suffi d’une bêtise» pour tout gâcher. Laquelle? Laisser tomber par accident son antique Nokia 3310 dans la cuvette des WC et accepter le vieux smartphone d’un collègue. Un échange a priori banal, sauf quand on est une ancienne accro aux jeux. A tous les jeux. Quelques minutes plus tard à peine, elle découvre Candy Crush et c’est la rechute instantanée, d’autant plus violente que le sevrage a été long et douloureux.

«J’avais résisté toutes ces années sans le moindre écart, et de surcroît dans l’indifférence générale, car contrairement au tabac, à l’alcool ou à la cocaïne, mon vice à moi n’était jamais considéré.» Le début d’une descente en enfer en forme de suicide social: alors qu’elle aligne les bonbons colorés sur l’écran en roulant, elle heurte un objet –à moins que ce ne soit pas un objet…–, décide de fuir en imaginant le pire, atterrit dans un bowling où elle enchaîne les parties frénétiques, jusqu’au malaise, avec des inconnus, avant de se jeter sur les flippers, de se faire mettre à la porte, puis d’aller chercher sa dose ailleurs, dans un café ou dans une fête foraine. Fléchettes, échecs, tir à la carabine, peu importe. Pour Maud, l’important n’est pas de participer mais de gagner, ce soulagement de ne pas perdre. Même contre un môme croisé sur un terrain de foot d’une cité, harcelé sans pitié pour une revanche au Monopoly. Alors que cette fuite en avant éperdue, et de plus en plus hallucinée, la conduit irrésistiblement vers la maison familiale où tout a commencé, avec un père shooté aux jeux de société, la jeune femme se souvient de ses années sous influence, jusqu’à l’arrêt brutal au sortir de l’adolescence dans un éclair de lucidité. «Une série d’incidents m’avait conduite à la certitude que le jeu devait quitter ma vie.»

D’une plume vive et électrique, Victor Jestin trousse un portrait attachant d’un être à la dérive, et s’affirme un peu plus comme un observateur inspiré du désordre mental, le pedigree de sa mauvaise joueuse s’inscrivant dans la lignée des personnages borderline de ses deux premiers romans (La Chaleur et L’homme qui danse). Les cases «Chance» sont rares dans la vraie vie…

DJ Bambi

Audur Ava Olafsdóttir

Zulma, 198 p.

Roman

Ça commence par une envie de fin, celle de Logn, une sexagénaire en quête du meilleur endroit pour se noyer. Elle imagine ces derniers instants, le blouson en daim qu’elle ôtera pour ne pas que le sel l’abîme, son sac à main qu’elle posera sur une pierre, la lettre qu’elle laissera à son frère. Un projet mûrement réfléchi, mais Logn n’est pas tout à fait prête. «Je ne mourrai que lorsque j’aurai rectifié le grand malentendu de mon existence», quand son corps correspondra à son être. Logn veut mourir, mais dans un corps de femme. Alors, avant de pouvoir enfin accéder à cette réparation, elle replonge dans son passé, son enfance, sa jeunesse, sa vie conjugale aussi. Au fil des souvenirs égrenés le temps de brefs chapitres portant des titres mélancoliques, comme autant de morceaux de vie, Logn fait le point sur une existence faite de doutes et de questionnements, d’un sentiment diffus de ne pas être à sa place, de tendre vers un ailleurs dont elle connaît l’âpreté, mais qu’elle désire plus que tout.

L’autrice islandaise enfile ces instantanés de vie comme des perles sur un collier, chacune miroitant de son propre éclat, ici une histoire d’héritage empêché, là d’un mariage déchiré, ici encore d’une parentalité en mutation. L’histoire de Logn, quelqu’un d’autre aimerait la raconter, une écrivaine qui l’invite à se confier, qui voudrait capturer l’essence de cet être en transition, de son rapport au temps. Son livre, elle aurait voulu l’appeler Logn, ce qui en islandais signifie «calme plat», comme le jour qui vient après la tempête, ou le matin qui suit une profonde dépression. Mais ce mot n’a pas d’équivalent dans les autres langues. «Il n’est pas possible de me traduire», constate Logn. C’est pourtant ce qu’essaie de faire avec délicatesse Audur Ava Olafsdóttir, nous offrant le portrait habité d’une femme en quête d’apaisement

Les Sœurs

Jonas Hassen Khemiri

Actes Sud, 686 p.

Roman

La première fois qu’il entend parler des sœurs Mikkola, Jonas Hassen Khemiri (prix Médicis étranger pour La Clause paternelle) a 5 ou 6 ans. Il se souvient qu’il était question d’une famille qui emménageait dans son quartier de Drakenberg, que la femme, Selima, était une «vieille amie» de son père ayant fui une malédiction, que sa mère était très contrariée par cette arrivée. Toujours seules et prêtes à se battre, Ina, Evelyn et Anastasia semblaient n’avoir peur de rien ni de personne. Suivant scrupuleusement les règles édictées par leur mère, les sœurs veilleront toujours à passer inaperçues pour ne pas attirer la jalousie. L’aura qu’elles dégagent ne leur facilite guère la tâche… A commencer par l’attraction qu’elles exercent sur Jonas. Fasciné par celles qui partagent sa nationalité pour moitié tunisienne, le futur écrivain tentera toute sa vie de (se) glisser dans leur sillage pour, qui sait, tordre la réalité afin de la rendre moins douloureuse.

En sept cahiers échelonnés entre 2000 et 2035 (plus des incursions dans les années 1990), Khemiri déroule une fresque lyrique dont l’ampleur peut intimider (700 pages). Pourtant, dès l’entame, plongeon au cœur d’une fête de la Saint-Sylvestre à l’aube de l’an 2000, le style dégage un «magnétisme» dont il est difficile de s’extraire. Au gré des séparations et des retrouvailles, des amours et des deuils, le roman se déploie en deux narrations parallèles tel un immense jeu de piste entre Stockholm, Tunis et New York. Soit un Rubik’s Cube émotionnel sur la question de l’appartenance, dont la carcasse est secouée par l’onde de choc provenant de la dernière pièce lorsque celle-ci est mise en place. «Tu ne veux quand même pas finir comme les sœurs Mikkola.»

Outre l’étourdissante boucle temporelle de 300 pages composant le Livre I (entre autres ellipses vertigineuses dont le livre fait son miel), on citera des retrouvailles devant un rideau métallique dignes de celles de Ross et Rachel dans Friends puis, surtout, une mise en abîme de l’écriture, ses affres et ses doutes, comme on en a rarement lues. Emporté par une frénésie graphomane et délirante, pétrifié dans un élan désespéré de retenir le temps qui passe, Khemiri veut tout enregistrer, tout saisir, pour comprendre comment faire la paix avec sa voix intérieure. Pourquoi regarde-t-on 40 fois Top Gun adolescent, pourquoi les phrases malencontreuses d’un père s’inscrivent durablement en nous pour toute la vie?

Voulant percer le mystère de la malédiction empêchant les sœurs Mikkola de s’attacher à quelqu’un, parce que les personnages de fiction nous guérissent parfois lorsque les personnes réelles se dissolvent dans l’éther, ce grand livre sur les non-dits (familiaux, comment s’appartenir, la dépression) et son final lumineux ne vous lâche pas. «[…] je sais que quand je relirai ce texte, je couperai soigneusement ces parties, je supprimerai chaque phrase où il est écrit que je pleure.

Haute-folie

Antoine Wauters

Gallimard, 176 p.

Roman

Oubliez le nouveau Amélie Nothomb! Parmi tous les livres de cette rentrée littéraire 2025, l’événement belge, c’est l’arrivée chez Gallimard de l’auteur wallon Antoine Wauters, qui devrait ainsi bénéficier d’une surface médiatique d’envergure pour sa prose aux frontières de la poésie, toujours aussi ciselée dans une économie de moyens narratifs qui trouve dans la concision une certaine forme de lyrisme profondément ancré dans le territoire. Haute-Folie est un toponyme, un lieu géographique autant que psychologique, titre programmatique sur les silences qui dévastent les familles.

James

Percival Everett

Editions de l’Olivier, 288 p.

Roman

L’histoire de l’esclavage a été largement écrite par les Blancs. Mais il n’est pas trop tard pour en proposer une autre version, celle des opprimés. Démonstration brillante avec ce récit d’aventure raconté à travers les yeux, le corps –cette marchandise brutalisée– et l’esprit aiguisé de Jim, le personnage noir du roman Huckleberry Finn de Mark Twain. Contraint de fuir sa ville et sa famille, le fugitif erre le long du Mississipi, flanqué du jeune Huck, décapant au passage la bêtise, la cruauté et même le vernis de bonne conscience des abolitionnistes. Une satire incisive, édifiante, qui met à nu l’entreprise abjecte du racisme. Bref, un classique instantané.

Avale

Séphora Pondi

Grasset, 224 p.

Premier roman

Chaque rentrée littéraire apporte son lot de livres révélations, et parmi ceux de 2025, on compte Séphora Pondi, actrice, scénariste et metteuse en scène pensionnaire de la Comédie-Française qui livre un premier roman tendu, sur fond de misogynoir et de classisme. Avale est une histoire de dévoration qui se déploie à travers les destins parallèles de deux grands traumatisés: Lame, jeune actrice noire dans le vent, pas dupe de la fragilité de l’instant, trahie par sa peau couverte d’eczéma, et Tom, étudiant paumé qui vrille un soir de finale de Coupe du monde.

La Cabane dans les arbres

Vera Buck

Gallmeister, traduit de l’allemand par par Brice Germain, 464 p.

Thriller

Ses Enfants loups avaient ravi critiques et lecteurs, nombreux, l’année dernière. Vera Buck remet le couvert et transforme l’essai avec La Cabane dans les arbres, qui coche toutes les cases du thriller scandinave contemporain, même s’il est allemand: des vacances idylliques au fin fond d’une forêt suédoise, un cadavre qui ressurgit, un enfant qui disparaît, des secrets qui ne le sont plus… Et puis, cette cabane, dans le vieux frêne, qui semble aussi sinistre que hantée… L’autrice confirme ici tout le bien qu’il y a à penser du néo-noir allemand, version mainstream.

Quatre jours sans ma mère

Ramsès Kefi

Philippe Rey, 208 p.

Premier roman

«Ta mère a fugué.» Venu alerter Salmane en pleine nuit, au milieu de l’ancien centre commercial désert, le papa invincible n’en mène pas large. Désorienté, dégaine en vrac, le roc Hédi Gammoudi se fissure: Amani a mis les bouts! Elle a appelé son mari à 20 heures, prévenu qu’elle reviendrait quand elle se sentirait prête. Dès lors, vite, ficeler un bobard pour éviter que la rumeur des cancans gagne toute la cité: la fuite d’une Mama, «ça se fait pas, on joue pas avec ça!» Réunis par la stupeur et l’incompréhension, père et fils regagnent le huitième étage de la tour Hirondelle, encaissent chacun à leur manière, apprenant à se débrouiller seuls. En 50 ans de mariage et pas une nuit sans elle, Hédi commence à dévisser, et pas que les meubles! «Si elle n’est pas revenue demain, je divorce.» De son côté, Salmane gamberge et découvre l’inquiétude: toujours installé chez ses parents à 36 ans, palpant le Smic dans un fast-food, «je suis quel genre de fils?» Et si Amani était retournée au bled, en Tunisie? «Inch’Allah, bientôt les lions!»

Dans une ode à la Mama modelée entre gouaille et tendresse, Ramsès Kefi slalome entre les tours d’un quartier populaire et évite l’écueil des clichés. La Caverne, cité aux murs tagués d’aurochs, de bisons, de mammouths, c’est d’abord un pays enclavé et sa routine, pas un coupe-gorge, même si les grands projets sont allés «se faire foutre». Entre la tchatche d’un Hadrien Bels (Cinq dans tes yeux, Titi la Blanche) et les Chroniques de l’asphalte de Samuel Benchetrit, cette quête des origines emporte le morceau par la bienveillance d’une verve complice, un bagout qui évite les embrouilles en riant d’un «walou». Avec ses mâles bousculés dans leurs certitudes et une mère rayonnante, une chronique urbaine attachante où niche une signature au parler-vrai. «Fais une douche et un shampoing. On va chez les gens.»

Jouer le jeu

Fatima Daas

Editions de l’Olivier, 192 p.

Roman

Cinq ans après une entrée fracassante dans le milieu littéraire, Fatima Daas est de retour. Avec une double actualité: la sortie au cinéma en octobre prochain de l’adaptation de La Petite Dernière, son premier roman autobiographique choc qui slammait la quête identitaire d’une jeune banlieusarde musulmane et lesbienne, et la publication en cette rentrée littéraire de son deuxième et très attendu roman, Jouer le jeu. On prend les mêmes et on recommence. Ou presque.

Le récit colle à nouveau aux baskets d’une lycéenne de cité. Elle ne s’appelle plus Fatima mais Kayden. Et comme l’autrice, elle questionne son orientation sexuelle et voue un culte à l’écriture. Soit deux «anomalies» dans ce paysage abandonné de la République. Son intelligence et sa sensibilité n’ont toutefois pas échappé à sa prof de français, Madame Fontaine, qui la prend sous son aile et s’est mis en tête de la faire rentrer à Sciences Po, pouponnière de l’élite. Soit la perspective d’une émancipation, d’un transfert de classe inespéré. Et de remettre en route l’ascenseur social de la méritocratie, même si le chemin est long et jalonné de questionnements, de doutes, sur le risque, entre autres, de s’éloigner de sa bande de potes ou de sa famille, ses deux ancres. A ce vertige s’ajoute l’éveil et le trouble des sens, qui parasitent le jugement de la jeune fille, secrètement amoureuse de sa mentor.

Dans une langue orale fougueuse, qui met à nu les émois de l’adolescence et en scène la fracture culturelle qui divise la société française, mais sans pour autant atteindre le niveau d’urgence et d’incandescence de son précédent livre, Fatima Daas capte les états d’âme de cette héroïne des temps modernes, grisée par l’espoir d’une vie meilleure avant de déchanter douloureusement. A la désillusion s’ajoute la brûlure encore plus cuisante d’avoir été trahie. Voire manipulée. Un roman d’apprentissage qui imbrique l’intime et le politique, ce qui en fait à la fois sa force et sa limite, la déception amoureuse portant à ébullition un sentiment d’injustice légitime. «Je me suis attachée à toi, comme on s’attache à une figure d’autorité, au pouvoir, à l’impossible, quand on est une jeune lesbienne dans un monde prêt à nous détruire», reproche, très amère, la narratrice. Bienvenue dans la France insoumise.

Les Bons voisins

Nina Allan

Tristram, traduit de l’anglais par Bernard Sigaud, 320 p.

Roman noir

Cette cuvée 2025 de la rentrée littéraire –cela a suffisamment été dit (et moqué)– est riche en autofictions et récits autobiographiques. Sur les mères, les pères, voire les familles entières des auteurs. Non pas qu’on trouve cela déplaisant, c’est tout simplement qu’on en aurait presque oublié les pouvoirs de la fiction pure. Une de ses maîtresses, l’Anglaise Nina Allan, est (déjà) de retour en français avec Les Bons Voisins: un triple meurtre a été commis sur l’île écossaise de Bute, non loin de Glasgow. Shirley, 15 ans, Sonny, son très jeune frère, et Susan, leur mère, sont retrouvés dans leur maison, tués par balles. Leur père, John Craigie, est rapidement désigné coupable. Vingt ans plus tard, Cath, jadis la meilleure amie de Shirley, est désormais disquaire à Glasgow, et tente de percer dans la photographie. Elle revient sur l’île –officiellement, l’idée est d’y poursuivre sa série de photos intitulée «Maisons du crime». Venue prendre des clichés de l’ex-demeure des Craigie, elle se lie d’amitié avec Alice, la nouvelle résidente. Aidée par cette dernière, elle reprend l’enquête sur le triple meurtre.

On suit ainsi Cath dans ses investigations, et l’on voit, à ses côtés, son «mur du crime» s’étoffer de nouvelles coupures de presse, de nouvelles têtes. Puis le roman prend un tournant inattendu avec la découverte de la maison de poupées que John Craigie avait fabriquée de ses mains à l’identique de leur propre foyer: tel un riff de guitare électrique récurrent parasitant –pour le meilleur– une chanson pop, voici que fées, lutins et autres personnages improbables aussi fascinants qu’inquiétants du folklore britannique (les «bons voisins» du titre) commencent à apparaître dans le livre, avant d’en prendre le contrôle pour un temps…

C’est la première incursion de Nina Allan sur les terres du roman noir, mais ses lecteurs ne seront pas dépaysés. L’autrice, elle-même résidente de la superbe île de Bute, s’approprie le genre, avec son style propre et ses marottes. Aussi, dans cette sorte d’étrange «polar de terroir» (mais de haute volée!) façon Trois crimes à Ploumanac’h, ce genre cher à nos voisins (non, pas les fées et les lutins, cette fois…), elle fissure une nouvelle fois le réel, et mêle ses personnages fictifs tourmentés à de célèbres scientifiques ou au peintre anglais fou et parricide Richard Dadd. Non sans mener en bateau (plutôt en ferry, ici) le lecteur fasciné –«Toute intrigue policière doit comporter une fausse piste, c’est la règle», rappelle Cath… Avec, toujours, cette justesse dans les dialogues et cette propension à entrer dans la tête de ses personnages. Cath est du reste si hantée par la mort de Shirley que celle-ci l’interrompt régulièrement dans ses pensées.

Si les dernières pages laissent penser que le crime a finalement été élucidé, Nina Allan laisse volontairement planer le doute sur de nombreux éléments de l’intrigue que, d’ailleurs, elle ne résout pas. De quoi autoriser les lecteurs un brin rêveurs à se laisser aller à des interprétations très personnelles et… folkloriques.

Tressaillir

Maria Pourchet

Stock, 336 p.

Roman

Michelle voit la fin de son couple arriver, alors elle décide de «défaire sa vie», et de partir. Dans un premier mouvement, Maria Pourchet s’attache à envisager la rupture non pas comme une coupe sèche, mais comme un arrachement douloureux qui s’inscrit dans un temps long. Face à l’usure, Michelle se disloque, à l’image de sa peau qui part en lambeaux. Jusqu’à ce que le départ se mue en retour, dans la forêt vosgienne, berceau des origines, de la peur première qui semble encore dicter sa loi à l’héroïne. Ce mystère à élucider, c’est aussi le moyen pour elle de refaire sa vie, après l’avoir défaite, reconstruire une identité abandonnée sur l’autel du couple, pour réessayer. Partir, ça s’éprouve et ça s’apprend, semble nous dire Tressaillir, roman fulgurant à la langue vibrante, parfois drôle, souvent confrontant, et finalement vivifiant.

La Maison vide

Laurent Mauvignier

Editions de Minuit, 752 p.

Roman

Tout commence le jour où le narrateur, double à peine fictif de l’auteur, part à la recherche de la médaille de la Légion d’honneur de Jules, son arrière-grand-père et héros de la Grande Guerre, dans la maison familiale du hameau fictif de La Bassée. Il a beau fouiller partout, il ne la retrouve pas. Il exhume en revanche d’autres breloques, photos jaunies et bijoux de ses aïeux qui l’entraîneront dans un long (750 pages!) voyage immobile à travers le temps, sur les traces des fantômes perchés sur son arbre généalogique.

Une enquête dans les replis de la mémoire s‘étalant sur trois générations dont l’ampleur rappelle un certain Marcel Proust. D’autant que, comme son illustre prédécesseur, l’auteur du remarquable thriller Histoires de la nuit, ici au sommet de son art, laisse vagabonder sa pensée sans fil conducteur, sans intrigue autre que le souci de ressusciter un monde englouti, «ignoré de nous-mêmes», en entremêlant reconstitution documentaire et pure invention romanesque. L’ombre de Flaubert et de Zola plane aussi sur cette introspection pudique portée par une voix ample et sinueuse comme un fleuve majestueux reflétant mille nuances. Le hasard faisant bien les choses, l’un des personnages centraux de cette enquête intime hors norme, à savoir son arrière-grand-mère Marie-Ernestine Chichery, est née… Proust. Pas de lien de parenté avec l’autre, mais la coïncidence est tout de même troublante.

S’appuyant sur les vestiges abandonnés dans La Maison vide (un foulard jaune, une vieille commode ébréchée, un antique piano), l’écrivain reconstitue les pièces d’un puzzle de la bourgeoisie provinciale moins banal qu’il n’y paraît à première vue. Déjà, il y a ce mystère: pourquoi sa grand-mère Marguerite a-t-elle été systématiquement défigurée sur les photos, à coups de ciseaux ou de gribouillages rageurs? Comme une tentative de l’effacer de la mémoire. Tout se tient pour Laurent Mauvignier qui pressent que la violence du geste de son père, suicidé en 1983, trouve son origine dans ce passé trouble. C’est même l’un des fils rouges de son entreprise: «Et moi, à l’autre bout du XXe siècle, déjà embringué dans le suivant sans même avoir eu le temps de le croire, me voilà aujourd’hui embrassant cette histoire d’un seul coup d’œil, avec, étalée devant moi, l’évidence qu’il s’agit d’une seule et même histoire diffractée en différentes parties reliées par une unité souterraine.»

Du XIXe siècle jusqu’aux années 1940, il rassemble les éléments biographiques, s’intéresse surtout aux femmes, dont il prend le pouls émotionnel à différents moments clés et souvent tragiques de leur vie: aspirations contrariées, avortement, déshonneur, mariage arrangé… Des parentes broyées par l’histoire: la grande, avec ces deux conflits meurtriers balafrant l’album de famille, et la petite, plus silencieuse mais pas moins destructrice, qui s’est écrite à l’encre du patriarcat. De l’intime mais à haute valeur universelle et politique.

A contre-courant de l’urgence qui domine notre époque agitée, ce métaroman sans véritable héros parie sur le temps long. Il faut accepter de s’abandonner pour en pénétrer les sous-couches narratives. Si on s’arrête toutes les deux minutes pour scroller sur son smartphone, c’est peine perdue. Mais les plus déterminés seront largement récompensés: ils vivront une expérience de spiritisme littéraire fascinante.

A la table des loups

Adam Rapp

Seuil. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sabine Porte. 512 p.

Fresque

On avait décerné l’an dernier le titre ronflant mais recherché de «Grand roman américain» à Toutes les nuances de la nuit de l’anglais Chris Whitaker: on est en passe de repasser la breloque au régional de l’étape, l’écrivain et dramaturge Adam Rapp, avec sa vertigineuse Table des Loups: le destin plein de violence et de maladie mentale d’une famille nombreuse sur 60 ans et moult générations, que tout sépare, et pourtant… Un page-turner autant qu’une plongée dans ce fameux «cœur noir de l’Amérique» que leurs écrivains s’arrachent.

La Tentation artificielle

Clément Camar-Mercier

Actes Sud, 416 p.

Roman

Un codeur mégalomane se pique de démonologie pour engendrer l’IA ultime qui survivra à l’Homo sapiens, espèce en phase finale d’abrutissement. Singeant un monde qui n’en finit plus de bugger, Clément Camar-Mercier signe un roman d’anticipation terminal sur les enjeux de l’intelligence artificielle. Corrosif, brillant, parfois insoutenable, ce brûlot à la première personne du singulier mondialisée claque tel l’American Psycho du chaos numérique. «Pour la fin du monde, le plus tôt serait le mieux.»

Lire aussi | La Tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier, un roman féroce sur l’éradication de l’homme par l’IA

Combustions

François Gagey

Albin Michel, 352 p.

Premier roman

La centrale de Flamanville, dans le Cotentin, n’est plus à la pointe de la technologie nucléaire. Dans ce premier et brillant roman de François Gagey, elle a explosé en octobre 2023, libérant massivement gaz et radiations. Paul, de la banque d’affaires Chassegrain Mireel, et deux de ses amis, dont le narrateur, se promènent ce jour-là sur la plage, à quatre kilomètres du lieu. Démarre alors, très vite, une marche pour leur survie, qui se mêle d’un portrait satirique de nos élites: qu’est le pouvoir face à l’effondrement, et aux chairs qui fondent?

Au grand jamais

Jakuta Alikavazovic

Gallimard, 256 p.

Roman

Comme un ciel en nous était consacré à son père. Le nouveau livre de Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, serait plutôt, lui, une tentative d’enquête sur sa mère. Lorsque débute le roman, elle vient de mourir. Cette poétesse venue d’ex-Yougoslavie aurait cessé d’écrire en arrivant à Paris. De son écriture singulière, «la narratrice» sème le trouble: fiction? Autofiction? Avant tout un texte libre et étourdissant sur les liens familiaux, oui, mais aussi sur les rapports de classe, les pouvoirs de la littérature, l’histoire et les histoires –celles qu’on se raconte, celles qu’on tait.

La Collision

Paul Gasnier

Gallimard, 176 p.

Récit

«J’aurais pu m’approprier leur “ça suffit”. Mon passé m’y autorise.» La Collision débute in media res dans un meeting d’Eric Zemmour. L’auteur, Paul Gasnier, également journaliste, y couvre l’événement comme une fatalité, cette «normalisation» de la pensée d’extrême droite qui transforme «la colère en conviction et le ressentiment en intransigeance». Cette colère, Gasnier la connaît, elle l’habite depuis la mort de sa mère, dix ans plus tôt, dans une rue de la Croix-Rousse à Lyon, percutée par Saïd, un délinquant récidiviste juché sur une moto-cross. On pourrait réduire les protagonistes de ce fait divers aux archétypes qu’ils représenteraient sur les plateaux des chaînes d’info, le «jeune en roue arrière» contre la prof de yoga, symbole de la gentrification.

On pourrait faire du fait divers un fait de société, du courroux un bulletin de vote. Mais on peut aussi en faire un geste littéraire, afin de «réinjecter de l’humain dans des histoires manichéennes». C’est ce que s’emploie à explorer Paul Gasnier, cherchant à comprendre sans pour autant excuser, non pour trouver une morale à l’histoire mais pour identifier pourquoi cette histoire parle de sa famille mais aussi de son pays, pourquoi «une vie comme celle de Saïd nous raconte». C’est toute une généalogie de la violence qui apparaît quand on lève le voile sur le passé de Saïd, quand on tente de mettre à jour les déterminismes et les circonstances qui mènent au geste fatal. A l’instar de tout un pan de la littérature nourrie de l’art de la non-fiction anglo-saxonne, une écriture à la première personne qui sans pour autant être autobiographique pense le rapport du «je» au monde pour mieux le décrire dans son époque, La Collision offre un puissant récit contemporain où l’accident du titre figure une forme de faillite collective.

La récréation est finie

Dario Ferrari

Editions du sous-sol, traduit de l’italien par Vincent Raynaud, 148 p.

Roman

Marcello est un étudiant trentenaire un rien dilettante de Viareggio, en Toscane. Afin d’échapper à un avenir tout tracé (reprendre le café de son père), il obtient une bourse de doctorat. On lui propose de la consacrer à Tito Sella, terroriste des «années de plomb» mort en prison. Marcello va s’identifier à lui et développer une véritable obsession pour La Fantasima, son hypothétique autobiographie perdue. Le deuxième roman de Dario Ferrari (le premier traduit en français) est une double immersion drôle et captivante, à la fois dans le farouche petit monde universitaire et dans les méandres des furieuses «années de plomb».

Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe

Gallimard, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle, 480 p.

Roman

Que les fans des livres de Jonathan Coe se réjouissent: son regard sur son pays adoré est toujours aussi acéré que délicieusement ironique. Une fois encore, la valse de ses personnages maladroits, empêtrés dans des imbroglios personnels met en musique les grands courants qui traversent la société britannique. Au programme de ce rendez-vous régulier donné par le romancier avec la Grande-Bretagne, la résurgence d’une droite extrême validée par l’establishment, un manuscrit retrouvé, des universitaires sur le retour, des digital natives nostalgiques, et même, un meurtre.

Brutes

Dizz Tate

Editions de l’Olivier, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Madeleine Nasalik, 272 p.

Premier roman

L’adolescence n’en finit pas de s’inviter dans les livres. Nouvelle venue sur la scène romanesque, Dizz Tate en saisit parfaitement les mystères et l’ambivalence. Depuis leurs fenêtres, une bande de gamines, mi-pestes, mi-pétroleuses, observent le manège amoureux du trio magnétique du bahut. Lorsque Sammy, fille d’un télévangéliste célèbre, disparaît, c’est l’émoi, la porte ouverte à tous les scénarios, y compris fantastiques, et le début brutal pour Leila, Britney et consœurs de la fin de l’innocence. Du Virgin Suicides sous le soleil écrasant de Floride.

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

P.O.L., 560 p.

Roman vrai

Difficile en cette fin d’été de passer à côté d’Emmanuel Carrère, qui multiplie les unes de journaux et fait l’objet de toutes les attentions pour son nouveau roman, Kolkhoze. Il faut dire qu’après avoir raconté avec acuité tout aussi bien sa vie que celles d’autres, il se penche sur un personnage ô combien charismatique, sa propre mère, Hélène Carrère d’Encausse, née Zourabichvili, actrice par sa destinée d’un siècle d’histoire russe et française, nous entraînant de la révolution bolchévique à la guerre en Ukraine.

Le Fou de Bourdieu

Fabrice Pliskin

Le Cherche Midi, 496 p.

Roman

Après avoir tué accidentellement un des braqueurs de sa bijouterie, Antonin Firmin écope de huit ans de prison et devient un symbole de l’autodéfense. Au milieu des forces obscures, l’assassin de Chamseddine fait profil bas, découvre la sociologie. Assis au bout de son lit, Pierre Bourdieu semble vouloir l’absoudre: «Ne dites jamais: c’est ma faute. Dites: c’est la faute aux forces systémiques.» C’est une révélation: l’idée de domination fait le lit de son ressentiment. Ivre de gratitude, le pauvre hère s’y réfugie. Après avoir purgé sa peine, à 51 ans, celui qui se fait désormais appeler Antonin Suburre croise la route d’un autre Chamseddine. Suburre y voit un signe, prend sous son aile ce «garçon tragique venu de l’autre côté du périphérique», veut devenir sa bonne fée pour l’affranchir du joug des dominants. Ils deviendront les fugitifs les plus recherchés de France…

Sondant une humanité tragique et boiteuse (xénophobie, apologie de la vengeance, mépris de classe), Pliskin dynamite les rouages du livre-enquête. Abasourdi, le lecteur assiste à la radicalisation d’un daron au physique de mannequin senior, mi-prophète, mi-diva. Une «bête d’ubiquité», le nez dans La Sociologie pour les nuls et une montagne de coke. Emphase et mythomanie, Suburre incarne l’homme capharnaüm, un agité du bocal où macère le vermouth frelaté des pensées conspirationnistes. Etre diminué sous imper VRP, ce lecteur dévoyé de Bourdieu oscille entre le Jean Carmet de Comment réussir quand on est con et pleurnichard et la faconde d’un Jean-Pierre Marielle dans Les Galettes de Pont-Aven. Graphomane invétéré, adepte d’un voguing verbal, le ventriloque usurpateur prône un «Bataclan contre les dominants» pour déboulonner «la fable enchanteresse de la méritocratie». Face à lui, outre son pupille semi-grossiste dans le cannabis, Pliskin oppose un journaliste dépressif incarnant son double quantique. Echantillonnant critique radicale et langage de la street, anthropologie de l’abject et métaphysique du Pascal Praud, Fabrice Pliskin signe une épopée hallucinée, à l’ironie féroce. Un brûlot sauce samouraï entre Fight Club et le Houellebecq d’Extension du domaine de la lutte. «Moi aussi, j’ai fait du sale.» Stupéfiant!

Zem

Laurent Gaudé

Actes Sud, 288 p.

Anticipation

Zem Sparak est de retour, et il n’est pas content. Ce flic grec, devenu «Chien», matricule 51, dans une Athènes et un pays en faillite rachetés et exploités par le consortium international GoldTex (Chien 51, Actes Sud) assure désormais la sécurité rapprochée de Barsok, un homme peut-être providentiel s’il n’y avait la découverte d’un conteneur avec cinq cadavres torturés à l’intérieur. Laurent Gaudé, tout-terrain et ancien prix Goncourt (Le Soleil des Scorta), frappe fort et juste avec cette dystopie entre Blade Runner et 1984.

Par où entre la lumière

Joyce Maynard

Philippe Rey, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Florence Lévy-Paoloni, 624 p.

Roman

Quatre ans après le déjà bouleversant Là où vivaient les gens heureux, Joyce Maynard retrouve Eleanor et sa famille, dont l’évolution offre un portrait incarné des transformations de la société américaine au début du XXIe siècle. Malgré l’envergure du récit (plus de 600 pages), l’autrice met son talent de conteuse hors pair, et sûrement un peu sa propre vision du monde, au service d’Eleanor dont le regard, affûté par les épreuves et la vie qui passe, sur la difficulté et la beauté d’être mère aujourd’hui fourmille de fulgurances et de traits de lumière.

L’Entroubli

Thibault Daelman

Le Tripode, 288 p.

Premier roman