A l’avenir, les flexi-jobs seront étendus à de nouveaux secteurs, histoire de répondre à la pénurie de main d’oeuvre qui frappe notamment l’horeca, le gardiennage d’enfants, l’agriculture. Des emplois éprouvants sur le plan physique, et dont l’impact sur la qualité de vie et la santé est clair.

Dans le cadre des négociations sur le budget 2024, le gouvernement fédéral s’est entendu pour étendre le régime des flexi-jobs à de nouveaux secteurs d’activités. Les flexi-jobs, ce sont ces emplois à temps très partiel (un quart de temps plein qui s’ajoute à une autre fonction exercée à 4/5ème temps – exception faite pour les pensionnés). Fiscalement intéressants pour ceux qui les exercent comme pour les employeurs qui y recourent, ces métiers ont déjà attiré quelque 108.000 personnes entre leur lancement, en 2015, et la fin de l’année 2022. Parmi eux figurent notamment nombre de retraités.

Douze secteurs de plus

Jusqu’à présent, les flexi-jobs n’étaient autorisés que dans dix secteurs : l’horeca – pour lequel ils avaient d’ailleurs été pensés à l’origine, en 2015 – le commerce de détail, le commerce alimentaire, les salles de cinéma, la coiffure et les soins de beauté, la boulangerie et la pâtisserie, les secteurs du spectacle et du sport, les grands magasins et les établissements et services de santé. A l’avenir, ces petits emplois complémentaires seront également autorisés dans douze autres secteurs : le transport privé en bus, l’alimentation, les gardes d’enfants, l’immobilier, l’enseignement – la Fédération Wallonie Bruxelles a d’ores et déjà fait savoir qu’elle n’activerait pas cette possibilité dans ses écoles -, l’agriculture et horticulture, le sport et la culture, le secteur du déménagement, les écoles de conduite, l’événementiel, le secteur automobile et les entreprises de pompes funèbres.

Lire aussi | Qui est le flexi-jobeur ?

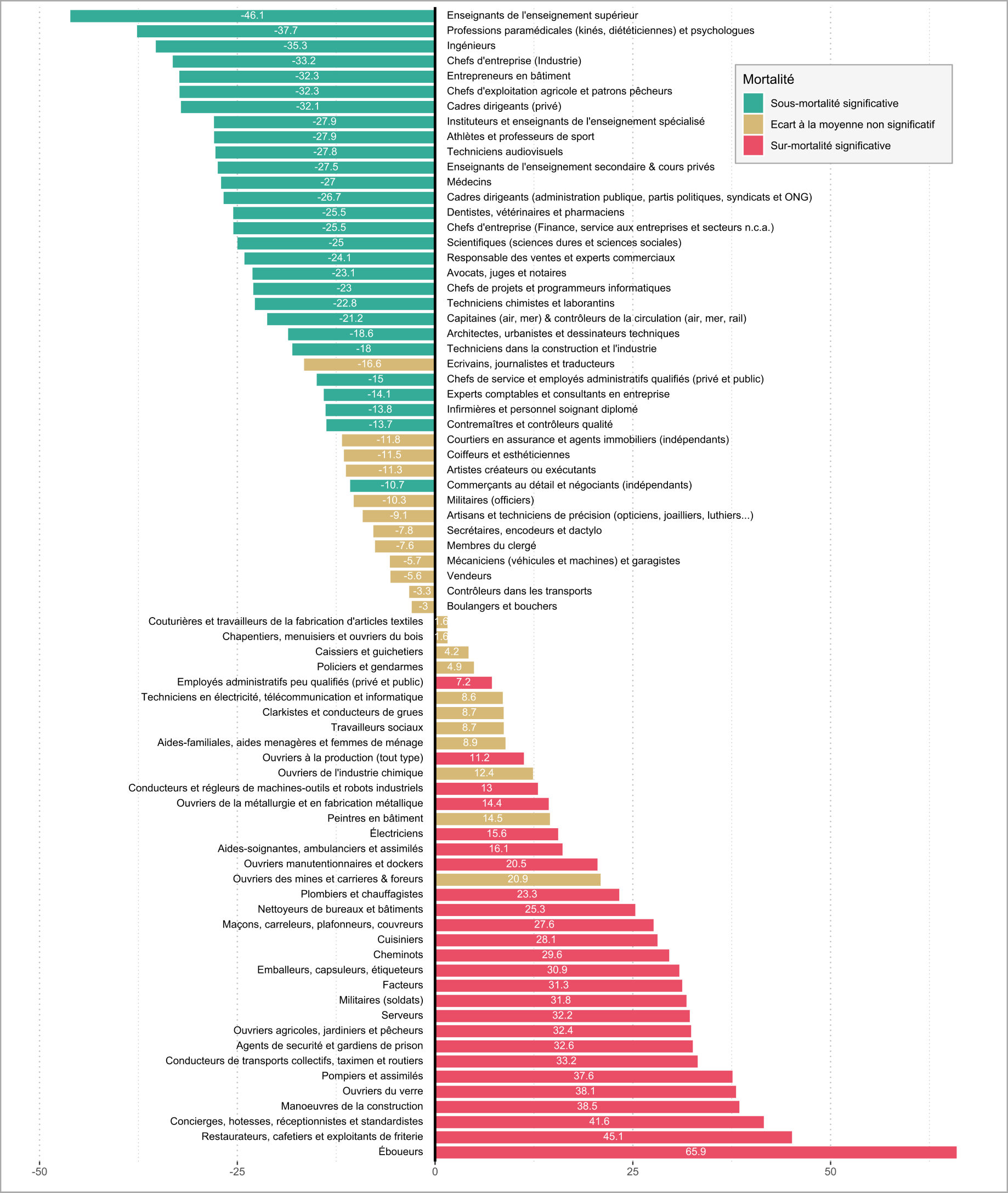

Cette mesure doit permettre de répondre à la pénurie qui frappe certains secteurs d’activités, comme l’agriculture, l’horeca, le gardiennage d’enfants. Sans surprise, les professions visées ne sont pas les plus valorisées sur le plan financier. Ce ne sont pas non plus celles qui attirent le plus de candidats. Les serveurs, conducteurs de transports collectifs, cuisiniers, ouvriers agricoles et gérants de cafés figurent d’ailleurs dans le classement des professions présentant des taux de mortalité plus élevés que la moyenne.

Ce tableau, conçu par l’Observatoire belge des inégalités, comprend 76 professions pour lesquelles la mortalité a été calculée entre 2001 et 2017 par rapport au taux de mortalité moyen de la population active occupée. Le résultat qui en découle permet d’identifier les métiers qui présentent le plus de surmortalité ou de sous-mortalité par rapport à la moyenne. Les enseignants du supérieur figurent à la première place de ce tableau, avec 46 % de décès de moins que la moyenne. Dans le bas du classement, ce taux de surmortalité est le plus élevé pour les éboueurs.

Les métiers peu valorisés présentent le taux de mortalité le plus haut

Les ouvriers de la construction, les conducteurs de machines, les cheminots, les serveurs et les aides-soignantes figurent aussi parmi les plus mal lotis. En revanche, les chefs d’entreprises, médecins, ingénieurs et autres cadres dirigeants ont toutes les chances de vivre plus longtemps que la moyenne. « L’ordre des professions classées par leur mortalité correspond grosso modo à la hiérarchie sociale, relève le sociologue Joël Girès, à l’origine de ce tableau. Autrement dit, les personnes occupant des professions peu valorisées, plus souvent éreintantes physiquement et d’exécution sont aussi celles qui présentent la mortalité la plus haute, et inversement. »

Pour autant, il serait audacieux d’établir un lien systématique entre l’activité professionnelle exercée et l’impact de celle-ci sur l’espérance de vie. Car de cette activité professionnelle découlent aussi des conditions de vie particulières. « Avoir un métier pénible, insiste Joël Girès dans son étude, c’est aussi avoir un salaire moins élevé, qui détermine la taille et le confort du logement habitable, qui conditionne le temps libre disponible, etc. Occuper ce type de position peu valorisée, c’est aussi avoir une autre appréhension de la vie, menant à chercher des espaces de libertés (…), notamment dans les pratiques alimentaires. On voit ainsi que les classes populaires valorisent les nourritures bonnes au goût alors que les classes supérieures s’astreignent plus souvent à respecter les normes de santé publique en matière d’alimentation. » Ce qui a un impact évident sur les taux de mortalité observés.

Lire aussi | Pouvez-vous exercer un flexi-job?