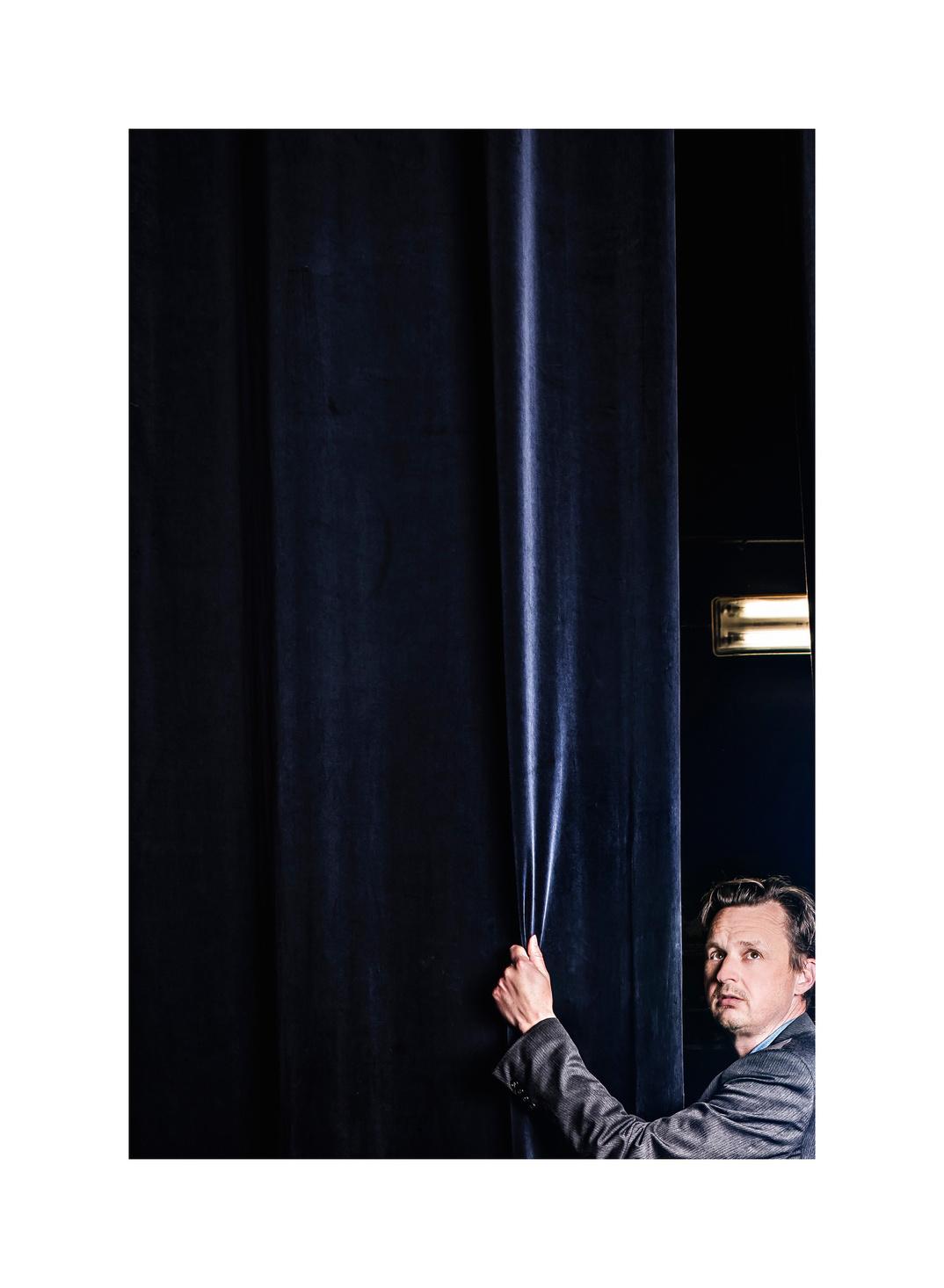

Avec l’annonce de la réouverture du KVS à Bruxelles dès ce 26 avril, Michael De Cock a jeté un salutaire pavé dans la mare. Rencontre avec un polyglotte multitask qui a posé un geste fort pour sortir de l’impasse et du silence politique sur le déconfinement de la culture.

Comme un coup de tonnerre supplémentaire rendant audible l’orage qui gronde depuis des mois dans le secteur de la culture, le KVS, le Théâtre royal flamand de Bruxelles, annonçait début avril qu’il présenterait un spectacle dans sa grande salle, Jonathan, écrit pendant et sur le premier confinement, à partir du 26 avril. Une fronde pacifique et concertée pour capter l’attention du politique, qui s’est avérée un coup dans le mille. Deux semaines plus tard, 90 lieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles affirmaient ouvrir coûte que coûte entre le 1er et le 8 mai, tandis que le Codeco du 23 avril mettait enfin la culture à l’ordre du jour et autorisait un très léger assouplissement (50 personnes autorisées en extérieur). Pour le directeur Michael De Cock, à la fois comédien, auteur de fictions et d’essai, pour les adultes et pour la jeunesse, et metteur en scène, les dernières semaines ont été mouvementées et celle en cours est décisive.

Lire aussi: Un androïde au KVS

Vous souvenez-vous du moment où vous vous êtes rendu compte que la Covid-19 allait bouleverser nos vies?

Oui, en février 2020 j’étais en Italie, invité au festival Vie, en Emilie-Romagne, avec Rachida Lamrabet et Carme Portaceli pour le projet Between Lands. Je visitais un musée et un des employés m’a dit que j’avais de la chance parce que le lendemain le musée serait fermé, ils fermaient tout. Au festival, j’ai encore vu une adaptation italienne de Qui a tué mon père d’Edouard Louis. C’était le dernier spectacle. Les organisateurs étaient en larmes parce qu’on venait d’annoncer que tous les théâtres allaient fermer. Le directeur, Claudio Longhi, disait : « Les bus sont pleins, les trains sont pleins et on va fermer les théâtres ? A quoi ça sert ? »

Je suis rentré en Belgique. L’équipe du KVS devait alors commencer le montage de JR, au Palais 12 (NDLR : un spectacle mastodonte de la compagnie FC Bergman, impliquant une tour de quatre étages et un tournage en direct, prévu pour un millier de spectateurs et déjà présenté à Paris à la Grande Halle de la Villette). On a d’abord pensé descendre la jauge en dessous de mille parce que les autorités commençaient à dire qu’on ne pouvait plus organiser des événements pour plus de mille personnes. Mais finalement, avant que le gouvernement ait décrété le premier confinement, on a annulé JR. Avant tout le monde, le secteur culturel a opté pour la fermeture. Je me rappelle qu’on avait accroché dans l’ascenseur une petite affiche en forme de plaisanterie qui disait : « Tous les spectacles sont annulés jusque fin mars 2021″…

Et un an plus tard, on y est effectivement toujours. Comment cette année s’est-elle passée au KVS?

On s’est réinventés mille fois. On a joué dehors, sur la place derrière le théâtre, on a joué dans des hôpitaux, à l’UZ de Jette et à Saint-Pierre, on a produit deux films, on a réalisé un streaming live avec Wim Vandekeybus, j’ai monté un projet avec des artistes à l’Institut Don Bosco… Tandis que d’autres théâtres ont fermé – et je respecte tous les choix -, au KVS on ne s’est pas reposé un seul jour. Parce qu’il fallait lancer des appels à projets, engager des artistes à plus long terme, pour faire en sorte que les artistes puissent avoir accès aux moyens qui leur sont destinés.

Puis il y a eu la question des protocoles. On s’est battus comme des lions pour qu’il y ait un siège et non une rangée entre les spectateurs, alors qu’au départ les virologues exigeaient un mètre de distance. Ça a été un combat héroïque, avec des réunions Zoom pour souligner le fait que dans une salle de spectacle, les gens regardent dans la même direction, ne bougent pas, ne parlent pas.

Bien sûr, dans un théâtre, le risque n’est jamais nul, parce ce n’est pas un laboratoire ou un espace clinique. Mais d’un autre côté, on sait très bien, depuis des mois, que quand on regarde passivement un spectacle, à l’intérieur ou à l’extérieur, si on impose la distanciation sociale et qu’on distribue des masques à l’entrée, le danger de transmission du virus est extrêmement faible. En octobre, nous avons demandé des dérogations à la Ville de Bruxelles et un expert est venu contrôler la salle. On a alors pu, presque par miracle, jouer Mrs Dalloway et Piano Works Debussy de Lisbeth Gruwez. Il y avait des gens qui pleuraient d’émotion dans la salle, ça leur faisait tellement de bien de voir un spectacle. Pour Mrs Dalloway, on a descendu la jauge à 300 personnes, puis 200, puis 100. Ensuite on a fermé et on comprenait très bien pourquoi parce que ça allait très mal avec les hôpitaux. Et ensuite, le fédéral n’a plus dit un mot sur la culture, on n’en parlait plus et ça, je n’arrivais pas à comprendre. Alors que pendant le premier confinement, on avait très bien vu quelle était l’importance de la culture, des librairies, des musées, de la poésie. L’humanité c’est quoi ? C’est bosser, rester chez soi et regarder la télé ?

Vous avez annoncé début avril que, quoi qu’il arrive, le KVS ouvrirait ses portes dès le 26 avril, date de fin annoncée de la « pause pascale », pour une série de représentations de Jonathan. Pourquoi?

D’abord il faut dire que ce n’est pas une décision qui se prend seul, bien au contraire. On a décidé cette réouverture en staff de direction et en staff artistique, dans le contexte de l’occupation du National et de la Monnaie. Quelle était l’action la plus efficace pour le KVS ? Qu’est-ce qui pouvait être complémentaire avec ce qui se passait déjà ? On s’est dit qu’on allait ouvrir le théâtre et jouer un spectacle.

Le Codeco avait annoncé une fois de plus qu’en avril on pourrait jouer dehors pour 50 personnes. Ici, sur la place, 50 personnes, ça veut dire deux ou trois mètres de distance entre les gens. Et puis fin mars, on nous annonce qu’on ne va pas pouvoir le faire, alors qu’on peut l’organiser en toute sécurité. Et à quoi a-t-on assisté alors ? A la débâcle du 1er avril au bois de la Cambre et aux trains bondés vers la Côte pour le dernier jour du Railpass gratuit. Ensuite on aéannule tous ces trains, et il n’y avait plus que les gens qui avaient une voiture qui pouvaient se rendre à leur appartement à la Côte, tandis que les autres pouvaient juste rester chez eux.

Ce qu’on répète, depuis longtemps : organisons en toute sécurité ce qu’on peut organiser, soutenons ceux qui n’ont pas les moyens et surtout évitons de prendre des mesures disproportionnées.

Peu après l’annonce de votre réouverture, Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, a déclaré qu’il soutenait votre démarche. C’était important d’avoir cet appui?

Oui, très important. Quand on a pris cette décision, on a contacté la Ville de Bruxelles et nous sommes en contact permanent. On le répète chaque jour très clairement : on n’a pas envie d’un bras de fer avec les autorités. Mais par rapport à la santé mentale des gens et à la situation de beaucoup d’artistes, je crois qu’il faut évoluer vers une société qui est davantage Tamara (There are many alternatives ready and available) que Tina (There is no alternative). On peut organiser des choses, si on le fait bien et en se respectant les uns les autres. Cette réouverture, le KVS ne l’organise pas seul, mais en dialogue avec le National et la Monnaie. Par contre, on n’a pas non plus demandé que tout le monde nous suive, ce n’est pas un plaidoyer pour l’anarchie, mais on a voulu que la culture soit visible et à l’agenda des politiciens.

A propos du National, vous avez récemment monté à la Monnaie Der Schauspieldirektor en co-mise en scène avec son directeur, Fabrice Murgia. Quels sont vos liens avec le théâtre francophone?

Avant de faire le Conservatoire à Bruxelles, j’ai étudié la philologie romane à Anvers et à Caen et j’ai fait mon mémoire sur le théâtre de Nathalie Sarraute. Pendant mes études, je suivais déjà le théâtre francophone belge pour un magazine spécialisé néerlandophone. Et même avant, quand j’avais 17-18 ans, je venais déjà au National voir des pièces en français, à l’époque de Philippe Van Kessel.

Quand je suis arrivé au KVS, un des premiers artistes que je suis allé voir, c’est Jaco Van Dormael, pour lui pour lui proposer une collaboration, parce que j’étais fan de son travail et je savais qu’il faisait du théâtre. Lui cherchait encore des coproducteurs pour Cold Blood et donc ma première décision artistique pour le KVS, ça a été cette coproduction. Et cinq ans plus tard, Jaco vient de réaliser Bovary, l’adaptation du roman de Flaubert que j’ai montée avec Carme Portaceli (diffusée sur Canvas ce 30 avril). Comme pour l’instant il n’y a pas de public dans la salle, on a pu filmer le spectacle en rapprochant au maximum les caméras. Cela, même avec 50 personnes dans la salle, on n’aurait jamais pu le faire.

Quel était votre projet quand vous êtes arrivé au KVS?

L’idée était de faire un théâtre de ville gender diverse, multiethnique, multilingue et intergénérationnel. C’est un point de départ, pas un point d’arrivée. Pour mettre en place un théâtre qui représente la société, il faut avoir cette perspective multiple. Si on ne l’a pas, c’est d’avance un échec. Et dès le début, on a voulu créer une nouvelle génération d’artistes qui emploient les réseaux informels, urbains, qui renouvellent un langage, sur le plateau mais aussi dans la médiation des publics. A

vant, on montait un Tchekhov avec huit acteurs blancs qui sortaient de la même classe et puis, à la fin du processus, on se demandait comment on allait faire venir un public diversifié à ce spectacle. Ça, on ne fait plus, c’est un acquis. Il faut qu’à tout moment le KVS soit une maison inclusive et que tout le monde ait le droit de dire ce qu’il pense. Pour moi, une maison de théâtre, ce n’est pas le nombril du directeur artistique, ça n’a rien à voir avec mon goût personnel. Mais ça ne veut pas dire non plus qu’il ne doit pas y avoir de cohérence dans la programmation, c’est ça le malentendu ! On établit depuis toujours une programmation partagée, avec le staff artistique et avec nos partenaires.

Pour moi, le pouvoir n’a rien à voir avec le fait de pousser ses choix personnels. Que ce soit ici ou quand j’étais directeur de ‘t Arsenaal à Malines, je me vois plutôt comme quelqu’un de passage, dans une maison où il y a une longue tradition, une histoire. J’ai réalisé mon premier contrat-programme pour le KVS il y a cinq ans et même si je n’ai pas de mandat à durée limitée, je considère que je suis plus ou moins au milieu de mon parcours ici. Selon moi, des directeurs qui restent à la tête d’un théâtre pendant vingt, vingt-cinq ans ou plus, comme l’ont fait Daniel Cordova à Mons ou Jerry Aerts au Singel à Anvers, ça ne se fait plus, c’est dépassé. A ce niveau, côté francophone, il y a un grand changement en cours actuellement. Cathy Min Jung au Rideau, Coline Struyf au Varia, Virginie Demilier à Namur… Une nouvelle génération arrive.

Est-ce que la Covid va transformer le secteur des arts vivants?

Oui, je crois que plus encore que la crise financière de 2008, cette pandémie signe en quelque sorte le début du XXIe siècle. Presque comme la Première Guerre mondiale l’a fait pour le XXe siècle, même s’il ne faut pas exagérer. Mais c’est global, c’est partout et ça change notre vision du monde, sur la santé, sur l’économie… Je ne peux pas imaginer que ça n’ait pas d’impact. Sur la culture, ça aura certainement des conséquences directes pendant trois ans, parce qu’on sera restés fermés pratiquement pendant un an et demi et il faudra deux ou trois années pour résorber l' »embouteillage » de spectacles. Tout le circuit international est à l’arrêt. Chez nous, des spectacles comme Dear Winnie (NDLR : une évocation de la vie de Winnie Mandela, avec un casting 100 % black et 100 % féminin) étaient sur le point d’entrer dans un réseau international, mais tout s’est arrêté.

Risque-t-on un repli sur soi presque « nationaliste au niveau de la diffusion des spectacles?

Je crois qu’il faut continuer à travailler à l’échelle internationale, en collaboration avec des partenaires étrangers. En automne, nous allons à nouveau organiser le festival Proximamente, en collaboration avec l’Amérique latine. Entre les changements climatiques et la Covid, il y aurait plein de raisons pour ne plus le faire. Mais alors que l’économie et le tourisme engendrent mille fois plus de circulation internationale, on devrait dire aux artistes qu’ils ne peuvent pas venir en Belgique ? Cela dit, il faut être raisonnable, voir comment on le fait et quels sont les avantages. Quand on invite des artistes d’Amérique latine, on ne peut pas imaginer à quel point ça offre un autre point de vue sur le monde à nos artistes, à notre public, mais aussi à quel point c’est émancipateur et important pour les artistes de là-bas.

Une autre conséquence de la Covid, c’est la multiplication des streamings…

Oui, et le clivage entre le bon streaming et le streaming mal foutu est devenu plus grand que jamais. La Covid augmente les inégalités partout. De la même manière qu’il y a ceux qui ont un appartement à la mer et ceux qui n’en ont pas, il y a les grandes maisons, qui peuvent s’adapter beaucoup plus facilement, et les autres. Aux Pays-Bas, l’Internationaal Theater Amsterdam, dirigé par Ivo Van Hove, s’est carrément transformé en studio hollywoodien, avec les meilleurs caméramans. Ils ont tout de suite commencé à filmer.

Lire aussi: À qui profite le stream?

Au KVS, on a lancé la plateforme 24/7, on a investi. On a fait un grand pas en avant à ce niveau-là. C’est un peu comme les QR code, que tout le monde avait oubliés et qu’on emploie maintenant partout pour les take away dans les restaurants. Cela dit, je ne connais pas beaucoup de professionnels qui regardent un streaming du début à la fin. On regarde différemment. Mais ce n’est pas grave. C’est comme quand un ado prend une photo d’un spectacle avec son téléphone, ce n’est pas grave. Je préfère qu’il fasse ça plutôt qu’il ne soit pas intéressé. Les streamings de spectacles offrent une alternative à Netflix. C’est bien qu’il y ait quelque chose d’autre, un éventail de possibilités.

Quels sont vos prochains projets?

Il y a eu le film avec Jaco Van Dormael et je viens d’écrire un livre pour la jeunesse, mais mon tout prochain projet, c’est de faire en sorte que cette semaine de représentations de Jonathan se passe bien. J’espère que ça permettra de démonter qu’on sait gérer le public. Cette réouverture, c’est un appel au monde politique pour prendre la culture en considération, pour comprendre à quel point elle souffre et à quel point elle est importante et peut être la solution pour beaucoup de gens, pour se rencontrer, se retrouver, en toute sécurité. Et puis, au-delà de cette semaine décisive, mon projet, c’est de me consacrer à l’écriture. Et au silence. Parce que les quinze derniers jours ont été très bruyants.