Production, numérique, alimentation… Le Vif présente une série de leviers que les pouvoirs publics pourraient actionner, un éventail d’initiatives inspirantes pour davantage de sobriété.

Habitat: plus petit, plus collectif

Tout bâtiment a un coût environnemental, ne fût-ce que par l’énergie qu’il nécessite pour fonctionner. Pourquoi, dès lors, ne pas opter pour des lieux de vie aux dimensions plus modestes? En Belgique, la taille moyenne des maisons a déjà diminué de 15% entre 2010 et 2020, passant de 146 m2 à 125 m2 en moyenne, selon le SPF Economie. Idem pour la taille des appartements, qui a glissé de 80 à 63 m2 au cours de la même période. Dans le même esprit, les pouvoirs publics pourraient limiter la part des maisons individuelles dans les constructions neuves, au profit de logements plus petits, collectifs et, si possible, intergénérationnels: un tel choix politique permettrait notamment de lutter contre l’artificialisation des sols.

L’efficacité énergétique est un défi majeur. Elle impose une très lourde phase de rénovation des logements responsables de 40% des émissions de CO2 du pays

Au sein des immeubles collectifs, les autorités pourraient imposer la mise en commun de gros appareils électroménagers comme les machines à laver. La Suisse le fait et en Suède ou en Allemagne, les buanderies collectives sont très fréquentes. En France, l’entreprise Les Biens en commun installe, dans les parties communes des habitats collectifs, des casiers connectés, remplis d’outils de bricolage, aspirateurs et autres appareils à raclette à emprunter à faible coût…

L’efficacité énergétique est évidemment un défi majeur. Une moindre consommation d’énergie, pour se chauffer et s’éclairer, ne pourra passer que par une très lourde phase de rénovation des logements, responsables de 40% des émissions de CO2 du pays. En Wallonie, un tiers des bâtiments affichent le plus mauvais score du certificat PEB, qui en mesure les performances énergétiques. Un million de logements wallons devraient être rénovés en profondeur d’ici à 2050, à la vitesse de 3% par an. Dont coût: 63 milliards d’euros, avec, à la clé, de très nombreuses créations de postes dans la construction et la rénovation.

Mais rénover coûte cher et tous ne sont pas en mesure de financer de tels travaux. Des primes régionales existent. Elles restent toutefois insuffisantes pour ceux qui disposent des plus faibles revenus. Les pouvoirs publics pourraient dès lors soutenir l’idée du tiers financement ou du tiers investisseur. Dans le premier cas, un organisme tiers, public ou privé, se charge de penser et organiser tous les travaux de rénovation, de décrocher les aides publiques disponibles et de financer ce qu’il faut, selon les ressources du propriétaire. Il se porte garant de l’amélioration énergétique ainsi apportée et se rétribue ensuite grâce à un loyer. Dans la région Ile-de-France, la société d’économie mixte Energies Posit’If fonctionne sur ce modèle. La formule du tiers investissement permet, elle, à un prêteur de financer des travaux de rénovation énergétique et de récupérer sa mise par le biais des économies réalisées grâce à ces travaux. Dans tous les cas, les citoyens devraient être assurés que leur revenu cadastral ne sera pas revu à la hausse à la suite de ces travaux.

Les responsables politiques soutiendraient aussi la rénovation du parc de logements en accordant une réduction des droits d’enregistrement ou une exonération temporaire de précompte immobilier en cas de construction ou de rénovation d’un bâtiment énergétiquement performant. Ils pourraient également attribuer des chèques-habitat à condition que des travaux d’efficacité énergétique soient réalisés dans un délai de cinq ans. Les chèques-habitat wallons actuels, forme de crédit d’impôt, ne prévoient pas cette condition.

Un certificat PEB pourrait d’office être associé à chaque bâtiment de Wallonie. Actuellement, ce n’est le cas que s’il est mis en vente ou proposé à la location. Les habitants seraient ainsi sensibilisés à la question et les pouvoirs publics auraient une idée plus précise de la situation générale. Des structures supplémentaires d’accompagnement et de conseil pour les candidats aux travaux énergétiques seraient bienvenues. Comme un soutien accru à la recherche et au développement dans ce domaine.

La première mesure à effet positif sur la mobilité est… de ne pas bouger. Le télétravail pourrait donc être maintenu même hors pandémie, à condition d’être négocié et adapté à la situation de chacun. A domicile ou dans des espaces de travail partagés comme il en existe déjà en Belgique. Ensuite? Les moyens de transport les moins polluants sont évidemment à encourager. A l’autre bout de l’échelle, l’avion, dont l’usage devrait être le plus limité possible et dont le coût devrait être revu à la hausse, sans exonération de taxes et en intégrant les externalités environnementales. Une taxe kérosène est d’ailleurs envisagée par l’Europe.

Par dollar investi, les transports publics créent trois fois plus d’emplois que les nouvelles autoroutes.

Parmi les pistes à creuser:

- Réduire, à l’échelle européenne, la taille et le poids des voitures. En Belgique, une voiture circule avec une moyenne de 1,6 à 2,2 passagers à son bord. Autant fabriquer de plus petits véhicules et… favoriser le covoiturage. Par la voie fiscale et en permettant aux covoitureurs de circuler sur la bande des bus en cas d’embouteillages.

- Limiter à 100 km/h la vitesse sur les autoroutes, comme c’est le cas, en journée, aux Pays-Bas.

- Instaurer certains dimanches sans voiture, comme lors de la crise pétrolière de 1973.

- Piétonniser les centres-villes, comme à Gand, où le trafic automobile a été réduit de 12% et les accidents de la route de 25%. Le trafic vélo a bondi de 25% et l’utilisation des transports en commun de 8%. A Namur, partiellement piétonnisée, le nombre de cyclistes a été multiplié par trois entre 2010 et 2018.

- Appliquer la gratuité dans les transports en commun. Le Luxembourg (photo ci-dessus) en a fait le choix depuis le 1er mars 2020, pour tous les transports publics et sur tout le territoire. «Par dollar qui y est investi, les transports publics créent trois fois plus d’emplois que la construction de nouvelles autoroutes», martèle António Guterres, le secrétaire général des Nations unies. En France, une trentaine de villes ont opté pour la gratuité dans les transports en commun, dont Dunkerque, ce qui dope leur usage. En Belgique, la ville de Hasselt, qui avait tenté l’expérience en 1997, y a mis un terme seize ans plus tard.

- Faciliter le recours au vélo: en Belgique, la voiture est utilisée dans plus d’un cas sur deux pour un trajet de moins de cinq kilomètres.. Outre le développement des pistes cyclables, les pouvoirs publics pourraient accroître les lieux de stationnement sécurisés pour les cycles et faciliter leur embarquement à bord des trains, trams ou métros pour favoriser le transport multimodal.

- Repenser le système, fiscalement avantageux, des voitures de société, quand bien même la verdurisation de ce parc a été lancée par le gouvernement fédéral.

- Encourager et soutenir le transport fluvial et le fret ferroviaire.

Nettement négligée, l’empreinte carbone liée à nos équipements numériques ne cesse de croître. Ceux-ci seraient à l’origine de 2 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre causées par l’activité humaine. D’après des calculs réalisés en 2020 par l’Öko-Institut, en Allemagne, cette empreinte carbone s’y élèverait en moyenne à 849 kilos par personne et par an. Les émissions seraient dues à la fabrication des équipements (41%), aux data centers (29%), à l’utilisation des appareils (22%) et au streaming vidéo (8%). Bien sûr, le bilan réel varie selon le comportement des utilisateurs et la provenance plus ou moins polluante de l’électricité consommée. Mais ces chiffres mettent en lumière une réalité problématique, alors que le nombre d’objets connectés explose et que la généralisation de la 5G entraînera inévitablement un boom de la quantité de données consommées.

La ‘sobriété numérique’ peut aussi s’avérer vertueuse sur le plan économique.

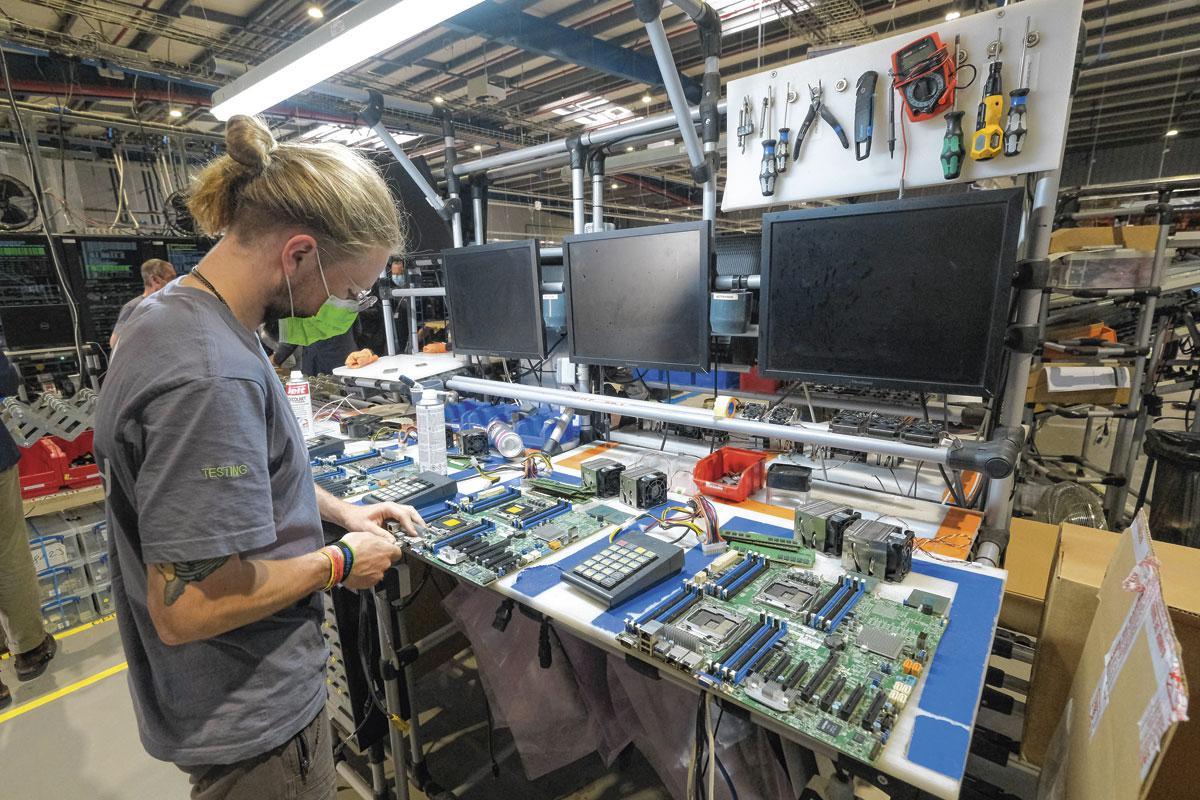

D’où la nécessité de tendre vers ce que l’on appelle la « sobriété numérique », une notion déjà bien ancrée en France, même si la marge de progression reste considérable. Ses préceptes de base: « Acheter moins d’équipements, les garder le plus longtemps possible et leur offrir une seconde vie, énumère Olivier Vergeynst, directeur de l’Institut belge du numérique responsable (Isit-Be), qu’il a fondé en octobre 2020. Ensuite, parmi les usages, on peut réduire le recours au streaming vidéo pour les particuliers et travailler sur l’écoconception des services numériques pour les entreprises. » En un an et demi d’existence, l’institut est passé de cinq à 51 membres, publics ou privés. « Pour ceux qui s’intéressent à la question, des progrès peuvent être faits assez rapidement, poursuit Olivier Vergeynst. Une fois qu’elles se lancent, les entreprises constatent qu’il y a de nombreux bénéfices à la logique du numérique responsable. Mais la plupart n’y sont pas suffisamment sensibilisées. »

Au-delà des initiatives individuelles, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, pour montrer l’exemple ou modifier les comportements. Les gouvernements fédéral et régionaux pourraient s’inspirer de l’adoption, en France, de la loi Reen, précisément dédiée à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Elle vise notamment à enseigner cette thématique à l’école, à renforcer le cadre législatif contre l’obsolescence programmée ou encore à promouvoir le recours au matériel reconditionné. A cet égard, elle spécifie que 20% des achats publics d’équipements numériques doivent provenir de la filière du reconditionné. Depuis janvier 2021, la France a par ailleurs instauré un indice de réparabilité par l’intermédiaire de la loi Agec. Une initiative qui pourrait également inspirer la Belgique, bien qu’elle soit à ce stade perfectible, en raison du faible montant des amendes et de l’absence de critères obligatoires (disponibilité des pièces de rechange, amovibilité de la batterie…). En Région bruxelloise, l’Isit-Be est en discussion avec la secrétaire d’Etat en charge de la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), pour ajouter des critères de numérique responsable aux start-up sollicitant un subside en lien avec leurs activités digitales.

D’après une étude européenne sur le reconditionnement, la seule perspective de remettre à neuf 20% des smartphones permettrait de créer 29 000 emplois – et même 43 600 si l’objectif atteignait 30%. Que ce soit à l’échelle d’une entreprise, d’une région ou d’un continent, la sobriété numérique peut aussi s’avérer vertueuse sur le plan économique.

Elles sont au cœur de tous les équipements modernes, de la voiture (électrique ou non) en passant par le smartphone et ce film aluminium aussi vite jeté que déballé. « Le problème n’est pas tant la disponibilité des ressources que l’utilisation qu’on en fait », souligne Eric Pirard, professeur ordinaire à l’ULiège et expert en ressources minérales. Leur extraction et leur transformation sont devenues totalement étrangères à l’environnement du consommateur européen. Ces deux étapes nécessitent pourtant une quantité ahurissante d’énergie, principalement fossile, tandis que l’exploitation des ressources métalliques s’accélère au gré des innovations technologiques, de l’accroissement du niveau de vie et de la population.

La guerre en Ukraine l’a rappelé: 7% du nickel produit mondialement provient de Russie. Présent dans les batteries de la plupart des voitures électriques, des smartphones ou des ordinateurs, environ 60% du cobalt est extrait des mines de la République démocratique du Congo. Et l’Europe dépend à 98% de la Chine pour son approvisionnement en terres rares, un ensemble de dix-sept métaux que l’on retrouve dans de nombreux équipements du quotidien.

Il ne s’agit pas de diminuer notre confort, mais plutôt de le vivre autrement, en réapprenant à dorloter nos objets.

Des réserves connues ou inconnues, il en existe assez pour couvrir nos besoins pour des dizaines, voire des centaines d’années. En revanche, l’accroissement fulgurant de la demande exerce une pression sur certaines ressources, face à laquelle la production annuelle des mines en activité se révèle insuffisante. « Il y a un manque de nickel pour les batteries, de lithium pour les véhicules électriques, d’iridium pour l’électrolyse de l’hydrogène, commente Eric Pirard. Quel que soit le vecteur énergétique auquel on pense, on aura besoin de beaucoup de métaux. Mais on ne peut pas doubler les capacités de production du jour au lendemain. »

Au passage, le professeur tord le cou à certaines pistes. « Il n’y a rien à aller chercher dans les astéroïdes, c’est de l’escroquerie scientifique. Quant aux fonds des océans, ils n’ont rien à voir avec nos continents. Nous sommes donc contraints à exploiter la partie émergée de la croûte continentale. Or, c’est une illusion de penser que l’on pourra continuer à accroître notre richesse en consommant moins de matière. » Inévitablement, la sobriété dans l’usage des ressources passera par la durée de vie des équipements, leur réparabilité et leur recyclage. En l’absence d’un coût vérité pour les métaux, ce dernier n’est souvent pas compétitif: la valeur des métaux récupérés dans un smartphone vendu trois cents euros ne s’élèverait qu’à un ou deux euros, estime Eric Pirard.

De ce fait, « la solution sera avant tout non technologique, conclut-il. Le droit à la réparabilité, notamment, me paraît absolument essentiel. Tout ingénieur devrait pouvoir défabriquer ce qu’il conçoit. De même, on devrait être fier de garder un smartphone pendant dix ans et une voiture pendant 50 ans». Pour Thomas Pardoen, professeur à l’Ecole polytechnique de Louvain, « on peut réinventer des technologies basées sur des choix de matières moins performantes pour leur composition chimique mais compensables par l’architecture des matériaux. Il ne s’agit pas de diminuer notre confort, mais plutôt de le vivre autrement, en réapprenant à dorloter nos objets. » Les pouvoirs publics pourraient contribuer à cette transition en liant la taxation à leur durée de vie, ou en instaurant des cadres contraignants en faveur de la réparabilité et du recyclage.

Faisons court: dans l’alimentation, il y a une sérieuse marge de progression. En matière de santé, d’abord, tant nos consommations de graisse, de sucre, de sel laissent à désirer… Pareil avec la viande, dont on mange deux fois trop, selon les experts. Même si les Belges y goûtent moins que par le passé: en 2019, chaque Belge a ingéré, en moyenne, 16,4 kilos de viande rouge (porc, bœuf, veau, agneau, mouton et viande de cheval), soit 315 grammes par semaine. Ajoutez-y 8,4 kilos de volaille ou de gibier, par an et par personne toujours. Ingurgiter moins de viande améliorerait donc la santé générale de la population. Elle aiderait aussi la Belgique à réduire ses émissions de CO2 de 30% d’ici à 2030.

Car les bovins, puissants émetteurs de méthane, participent au réchauffement climatique. En Wallonie, plus de trois quarts des émissions proviennent de l’agriculture, en particulier de l’élevage. La région compte, certes, 30% de moins de têtes de bétail qu’en 1995 mais il en restait tout de même 1,069 million en 2020. Les émissions de méthane ont fondu de 17% ces dix dernières années. Bien, mais doit mieux faire. Alors?

Manger moins de viande aiderait la Belgique à réduire ses émissions de CO2 de 30% d’ici à 2030.

Première piste: soutenir les élevages qui réduisent leurs troupeaux tout en les nourrissant à l’herbe car ces prairies permanentes constituent les deuxièmes stocks de carbone en Wallonie, après les forêts. Voyons grand: la politique agricole commune (PAC) européenne doit être repensée, car elle soutient toujours largement la production de viande. Un cinquième du budget européen de la Wallonie, soit 700 millions d’euros, est alloué en fonction de la production bovine. Les troupeaux qui ne sont pas nourris en prairie le sont avec du soja, pour la culture duquel on détruit 80% des forêts dans le monde. Les pouvoirs publics doivent donc soutenir les exploitations pour qu’elles modifient leurs pratiques et qu’elles s’adaptent sans mourir à la réalité climatique.

Autres leviers d’action pour les pouvoirs publics:

- La sensibilisation, par des campagnes d’information, à de la nourriture de qualité et à la réduction de la consommation de viande. Au Canada, des opérations de sensibilisation encouragent à manger davantage de légumineuses à la place de la viande.

- L’étiquetage des produits avec des labels indiquant, par exemple, l’origine géographique de la viande, les conditions d’élevage, les pratiques agricoles respectueuses des équilibres écologiques, etc. En France, le label Quoi ma gueule? permet de mettre en vente à moindre coût des fruits et légumes aux formes biscornues et, chez nous, des initiatives allant dans le même sens ont été lancées.

- L’organisation, par les communes, de «journées hebdomadaires sans viande». En Belgique, Gand a ouvert la voie dès mai 2009.

- L’introduction de menus végétariens dans les cantines scolaires. Au Portugal, tous les restaurants collectifs (écoles, universités, prisons, hôpitaux, etc.) sont tenus de proposer chaque jour une option sans aucun produit d’origine animale.

- L’interdiction de la publicité pour des produits agroalimentaires de mauvaise qualité, dont des produits à base de viande, destinés aux plus jeunes. En limitant ce type de promotions ciblées, le Royaume-Uni a réduit l’exposition des plus jeunes à ces messages de 37% pour les enfants de 4 à 15 ans et de 52% pour les 4 à 9 ans.

- L’arme fiscale: les produits issus de la viande et les produits transformés à impact négatif élevé seraient surtaxés, dans un esprit de coût vérité. Les produits écolabellisés bénéficieraient, eux, d’un taux de TVA réduit.

- Le renforcement de la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’ appli Too good to go permet par exemple de récupérer les invendus des grandes surfaces et de proposer des paniers à prix très réduits.

- Le rationnement: à utiliser dans des situations exceptionnelles comme en temps de guerre, il sert à partager des ressources essentielles qui se raréfient et à lutter contre les inégalités.

- La recherche et développement pour soutenir des études sur les filières nécessaires à la transition alimentaire (légumes secs, agriculture biologique, etc.).

Eau, déchets… Viser la circularité

Il y a la foultitude de trucs connus: prendre une courte douche au lieu d’un bain, opter pour une gourde, éviter les emballages en plastique et préférer le vrac… Les pouvoirs publics pourraient en ajouter d’autres grâce à de judicieuses politiques. Par exemple, soutenir la lutte multiforme contre le gaspillage et le tout-aux-déchets: récupération des invendus alimentaires, lancement de ressourceries, de repair cafés, de frigos collectifs, collectes, tri accru et valorisation de tous les déchets…

Les gouvernements pourraient imposer, dans les nouvelles constructions et tous les bâtiments publics, la récupération des eaux de pluie mais aussi des douches, lavabos ou lave-vaisselle, qui, après filtrage, pourraient alimenter les chasses d’eau des toilettes. Chacune requiert entre cinq et dix litres d’eau «propre» actuellement. Autre astuce: équiper les douches d’un pommeau dont la couleur change en fonction de la quantité d’eau consommée.

Toujours en matière d’eau, la carafe pourrait être proposée gratuitement dans les restaurants, comme c’est le cas en France ou en Italie. Quelque six cents lieux le font déjà en Belgique (voir l’application Free Tap Water). Une directive européenne en ce sens est dans les cartons depuis plusieurs années. Plus anecdotique mais néanmoins judicieuse, la récupération de l’eau de pluie qui ruisselle sur les pare-brise afin de remplir le réservoir du lave-glace. Le constructeur Ford a mis un prototype à l’essai. Avec 282 millions de voitures en Europe, ce système, s’il était imposé aux constructeurs, permettrait d’économiser 5,5 milliards de litres par an.

Des programmateurs électriques devraient aussi être installés dans tous les lieux publics, de manière à couper dès que possible les appareils inutiles. Les enseignes lumineuses pourraient être interdites de fonctionnement la nuit et le nombre d’écrans publicitaires lumineux dans les rues, réduit. De son côté, l’Europe prévoit pour 2024 un plan ambitieux pour l’économie circulaire: à l’avenir, la production devra respecter des critères stricts en matière d’efficacité énergétique, de durabilité, de réparabilité. L’ empreinte écologique des produits en tous genres sera aussi examinée à la loupe, assure la Commission – leur conception détermine jusqu’à 80% de leur impact environnemental.

Enfin, un label de localité pourrait être imaginé, notamment pour les restaurants. Il serait fonction de l’appui qu’ils apportent à l’économie locale: volume des achats réalisés chez des producteurs du cru et nombre de fournisseurs locaux, notamment. Des subventions publiques pourraient même être liées à cet indice de localité, également applicable à d’autres acteurs économiques.

Industrie: produire moins pour mieux servir?

Si l’industrie est toujours à l’origine d’environ 48% des émissions de gaz à effet de serre en Belgique (production d’énergie incluse), sa cadence de production est avant tout le reflet de la consommation du béton, du plastique, des métaux et des équipements qui nous entourent. Certes bénéfiques, les progrès technologiques en tous genres (amélioration des systèmes de combustion, numérisation, captage et réutilisation du carbone…) ne suffiront pas à réduire rapidement l’empreinte écologique du secteur. En janvier dernier, le think tank The Shift Project a publié un éloquent rapport intitulé « Décarboner l’industrie sans la saboter ».

Bien qu’axé sur la France, il met en exergue l’ampleur des efforts à faire dans les filières de l’acier, du ciment et des matériaux de construction, responsables à elles seules de trois quarts des émissions du secteur industriel. Un rapport transposable à la réalité belge: en Wallonie, par exemple, les secteurs des minéraux non métalliques, de la chimie et de l’alimentation, ont consommé 70% de l’énergie utilisée par l’industrie en 2017, comme le souligne la Stratégie à long terme de la Belgique soumise à la Commission européenne. Toujours au sud du pays, plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre dues aux procédés industriels proviendraient de la décarbonatation des minéraux pour la production de ciment et de chaux.

Les solutions seront obligatoirement transversales.

Pour les filières analysées, The Shift Project identifie trois types de leviers afin d’espérer réduire les émissions de l’industrie de 80% d’ici à 2050: si les progrès continus et l’émergence de technologie de rupture pourraient permettre de couvrir 80% de l’effort nécessaire, la sobriété apparaît essentielle pour pallier les 20% restants. Produire ce que l’on consomme plutôt que de consommer ce que l’on produit: telle est la logique de la sobriété appliquée au monde de l’industrie. Mais les solutions seront obligatoirement transversales: ainsi, réduire la consommation de béton suppose d’éviter au maximum le recours aux constructions neuves. De leur côté, les entreprises n’y trouveront leur compte que si leur business model évolue dans le sens de l’économie circulaire et des nombreux services qui en découlent. L adhésion massive à l’économie de la fonctionnalité (ou de partage), qui consiste à vendre ou louer un usage plutôt qu’un produit, sera l’une des clés pour concilier la sobriété et les impératifs économiques.