Les caméras de vidéosurveillance fleurissent dans les communes. Même si leur efficacité est limitée, personne ne les remet en cause. Pourquoi?

L’arbre se fiche bien des nouvelles technologies. Aussi a-t-il laissé pousser ses branches dont l’une cache désormais une caméra, ainsi rendue vertement inopérante. Mais quantité d’autres yeux continuent de fonctionner, fixant inlassablement l’espace public de leur regard immobile: en Région wallonne et à Bruxelles, au moins 6.241 caméras , relevant des communes ou des zones de police (1), observent en permanence les rues, les places et les 4,8 millions d’habitants francophones, selon la vaste enquête menée par Le Vif, Le Soir et la Ligue des droits humains. S’y ajoutent, encore et entre autres, les 18.240 caméras de la Stib, les quelque 13.000 dispositifs de surveillance de la SNCB, répartis, eux, sur l’ensemble du territoire, et les 9.250 appareils similaires des TEC. Soit, au bas mot, un peu plus de 46.200 caméras. Un nombre qui ne cesse de croître. Devraient aussi y être additionnés les milliers de caméras installées dans les aéroports, les ports, devant les magasins ou les complexes universitaires, chez les particuliers et dans les entreprises. Selon le SPF Intérieur, 544.835 caméras non policières sont enregistrées en Belgique…

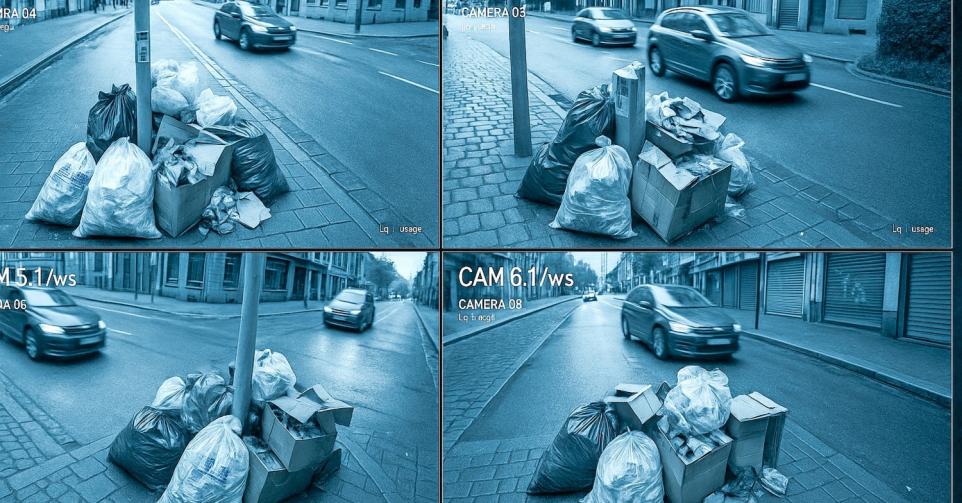

Pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent les autorités communales à installer ces systèmes de vidéosurveillance sur leur territoire? Interrogés, les bourgmestres avancent plusieurs raisons: d’abord, la lutte contre les actes de délinquance, générateurs d’insécurité, et l’incessant combat contre le dépôt de déchets clandestins. Dans la commune de Mont-de-l’Enclus, elles servent plutôt à repérer les camions qui traversent le village pour éviter les péages, alors qu’ils n’y sont pas autorisés.

Très souvent, la population fait pression sur ses élus pour qu’ils installent des caméras. Mais pas toujours. A Aigues-Vives, une petite commune du Gard, en France, une majorité de citoyens se sont opposés à la vidéosurveillance, en mars 2018. Pareil dans la ville suisse de Vevey, en proie à des trafics de stupéfiants: en juin 2025, les habitants se sont prononcés contre l’installation de caméras dans le quartier de la gare.

Ailleurs, ces appareils ont plutôt le vent en poupe. «Je n’ai jamais eu un taux de criminalité aussi bas, observe Mathieu Perin (Les Engagés), bourgmestre de Les Bons Villers (Charleroi). Mais au moindre vol, les plaintes sur les réseaux sociaux s’emballent.» Dans cette commune de 7.000 habitants, une petite majorité s’est prononcée par référendum en faveur de l’installation de caméras après que plusieurs vols de portières de Mercedes s’y soient produits. «Personnellement, j’ai voté contre, précise Mathieu Perin. Cela va nous coûter 200.000 euros que j’aurais préféré investir ailleurs, dans les mouvements de jeunesse ou dans l’associatif, par exemple. On espère qu’avec les caméras, les voleurs ne viendront plus chez nous. Le retour sur investissement n’est pas bon, mais ce n’est pas ce qu’on cherche: ce que l’on veut, c’est diminuer le sentiment d’insécurité. Il faut que les gens anxieux le soient moins.»

Or, cet éventuel recul du sentiment d’insécurité, toujours subjectif, est impossible à mesurer… «Dans les transports en commun par exemple, illustre Vincent Francis, professeur à l’UCLouvain et chercheur au Geps (Groupe d’études sur les politiques de sécurité), les caméras ne rassurent pas les voyageurs parce qu’ils savent qu’il n’y aura pas de réaction immédiate d’une équipe d’intervention en cas de problème et que les images ne serviront, au mieux, qu’a posteriori.»

«Le retour sur investissement n’est pas bon, mais ce n’est pas ce qu’on cherche: ce que l’on veut, c’est diminuer le sentiment d’insécurité.»

Mais pour les élus, il s’agit d’agir et de montrer rapidement à leurs habitants que leurs doléances ont été prises en considération. Installer des caméras, même si c’est coûteux, est une décision qui peut se prendre vite… et qui se voit. «La question de la finalité de la caméra n’est pas toujours pensée en amont», souligne Vincent Francis. Il n’en est pas moins très difficile de justifier de ne pas en placer. «Tout ce qui touche à la sécurité est très important, confirme André Samray (Les Engagés), bourgmestre de Lierneux, une commune particulièrement vidéosurveillée: je ne sais pas si les caméras évitent que des délits soient commis et on n’arrive pas, de la sorte, à tout résoudre, mais ça fait peur aux auteurs potentiels d’infractions. Ça aide quand même.» C’est du moins le pari, à court terme, que font les élus. Parce que la demande de caméras risque de ne jamais s’arrêter et que, parallèlement, ces dispositifs n’améliorent guère le sentiment d’insécurité.

«Le politique ne devrait pas répondre à toutes les demandes des gens, tranche Marc Caprasse (Les Engagés), ancien bourgmestre de Houffalize, désormais premier échevin. La politique, ce n’est pas ça. On a un taux de criminalité nul, ici, et 31 habitants au kilomètre carré.»

Les caméras, la solution?

Si elles rencontrent autant de succès, c’est qu’une sorte de croyance collective prévaut, en vertu de laquelle la technologie peut résoudre tous les problèmes rencontrés, y compris sociaux. «Cette foi aveugle dans la technique conduit les autorités communales à ne pas mettre en place, en amont, les politiques sociales ad hoc, certes plus longues à produire leurs effets, constate Nicolas Bocquet, chercheur en sciences politiques à l’UCLouvain. En recourant à la vidéosurveillance, elles travaillent sur les conséquences de la délinquance et pas sur leurs causes.»

Investir dans un tissu associatif de qualité, dans l’engagement d’éducateurs de rue, dans la cohésion sociale et l’accompagnement des populations précarisées ne porte en effet ses fruits qu’à moyen ou long termes. Or, les citoyens réclament des réponses immédiates, que les outils technologiques prétendent pouvoir apporter. Le sentiment d’insécurité vient pourtant de l’absence d’humains autour de soi en cas de problème. «Avec le budget nécessaire pour équiper de caméras 70 gares de la SNCB, on pourrait engager deux gardiens de la paix dans chacun de ces lieux», indique Vincent Francis. Ce n’est pas le choix qui est fait, alors que ce type d’investissement favoriserait sans doute le sentiment de sécurité auquel aspirent les habitants.

«Ce que nous souhaiterions, avance Nicolas Van der Maren (MR), nouveau bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, c’est avoir la possibilité, en cas d’infraction, d’aller rechercher les images pour faciliter le travail des policiers. On peut connaître de petits succès avec les caméras, mais ce n’est pas un remède miracle. Il y a tellement d’autres choses à faire avant de placer des caméras: prévoir des policiers en rue, des agents de quartier ou, pour contrer l’ivresse, des stewards qui distribuent de l’eau. Je plaide pour une sécurité à 360 degrés.»

Le budget nécessaire pour équiper 70 gares de caméras pourrait servir à engager deux gardiens de la paix dans ces gares.

Efficace, la vidéosurveillance?

C’est l’immense paradoxe des systèmes de vidéosurveillance: ils se multiplient et pèsent lourd sur les budgets des communes mais nul n’est en mesure d’assurer qu’ils sont efficaces. «Naïvement, les élus croient en l’efficacité de la vidéosurveillance en pensant qu’il n’y aura pas de passage à l’acte du fait de la présence de caméras, constate Vincent Francis. Ils ne semblent pas savoir que, dans une optique préventive, ces systèmes fonctionnent très peu car ils ne sont pas articulés à l’intervention en temps réel d’une équipe particulière. Au moment même, le dispositif n’est donc pas menaçant. Il arrive que des gens fassent n’importe quoi devant une caméra, y compris casser la vitre d’un abribus en se sachant filmés, juste pour observer ce qui se produira ensuite et combien de temps il faudra à la police pour débouler sur place.» L’effet dissuasif ne semble jouer qu’à la marge –davantage dans le cas de dépôts de déchets clandestins, parce que les surfaces observées sont plus limitées.

«Je ne sais pas si les caméras évitent que des délits soient commis et on n’arrive pas, de la sorte, à tout solutionner. Mais ça fait peur aux auteurs potentiels. Ca aide quand même.»

«La littérature scientifique est unanime sur l’inefficacité des caméras, résume Nicolas Bocquet. Le seul cas de figure où une diminution de la criminalité a été observée après l’installation de caméras concerne certains parkings fermés au Royaume-Uni.» Une enquête réalisée en 2011 à la demande du SPF Intérieur l’affirmait déjà: la vidéosurveillance ne semble pas avoir d’influence sur les faits liés à l’agression et à la violence. Leurs auteurs passent souvent à l’acte sans préméditation et ne pensent pas forcément à se déplacer pour échapper à l’œil de la caméra. En revanche, ceux qui s’en prennent aux biens, ainsi que les fraudeurs et les escrocs ont davantage tendance à se déplacer pour commettre leur méfait. Selon certains calculs, les images joueraient un rôle important –mais pas décisif– dans 1% à 3% des enquêtes de police dans une commune, sur une année entière. Ce qui s’explique parfois par la mauvaise qualité des images, dès lors inexploitables, ou l’impossibilité d’identifier un auteur cagoulé. Sans parler du temps qu’il faut pour les analyser, surtout si ceux qui les vérifient ignorent à quel moment a eu lieu l’infraction éventuelle.

En revanche, les policiers peuvent s’appuyer sur la vidéosurveillance pour planifier plus précisément leurs interventions. Ainsi, pendant que les caméras assurent une sorte de contrôle visuel et virtuel dans les quartiers, les patrouilles peuvent se rendre dans les lieux où leur présence sera davantage utile. Les caméras réorientent aussi le travail des enquêteurs vers des dossiers où les chances d’élucidation sont plus élevées grâce aux images qui peuvent être rapidement utilisées. C’est bien ce qui s’observe sur le terrain: les caméras ne sont pas utilisées pour ce à quoi elles étaient initialement censées servir. Certains élus l’ont très bien compris, comme le faible rapport coût/avantage du dispositif ne leur aura pas échappé. Les caméras n’en facilitent pas moins le travail de gestion urbaine des policiers.

Elles permettent ainsi, par exemple, d’observer l’influence d’éducateurs de rue qui interviennent face à des groupes de jeunes turbulents regroupés devant certains commerces. «La caméra peut aussi servir à voir si tout va bien et pas forcément ce qui va mal, dans une idée d’accompagnement de la normalité», souligne Vincent Francis. Ainsi, il arrive que des policiers se placent volontairement sous l’œil d’une caméra pour intervenir, de manière à se protéger d’allégations mensongères éventuelles.

Quel bulletin pour les caméras?

«Il y a une croyance dans l’efficacité de ces systèmes qui consiste à ne jamais les remettre en cause, observe Vincent Francis. Alors, on ne l’évalue pas. C’est une menace pour celui qui y procéderait.» Car une fois le système de vidéosurveillance acquis, il faut encore payer les licences, assurer l’entretien, voire acquérir de nouveaux logiciels pour améliorer les performances du réseau. «Les communes sont prises dans un chemin de dépendance, observe Nicolas Bocquet. C’est une course en avant sans fin. Le nombre de cas où les caméras servent à résoudre une affaire judiciaire est très faible par rapport au coût de l’investissement. C’est donc surtout une affaire de communication.»

La Cour des comptes française avait, en 2011, souligné que la politique de vidéosurveillance n’avait jamais fait l’objet d’une évaluation scientifique en bonne et due forme. «Or, estime Marc Caprasse, élu de Houffalize, l’installation de caméras pose des questions éthiques. On nous dit qu’il n’y a pas de danger avec les images captées mais je n’en suis pas sûr. Je crains qu’on ne dévoie, à moyen ou long termes, l’usage de ces dispositifs.» D’autres maïeurs, au contraire, se réjouissent de leur efficacité. A Trois-Ponts, qui compte 21 villages et dix caméras pour 2.550 habitants, le bourgmestre Claude Legrand (MR) assure qu’il n’y a plus de vols au service des travaux depuis qu’on y a installé une caméra.

«Le droit à la vie privée est un droit et l’atteinte à celle-ci doit être proportionnée et justifiée, rappelle Emmanuelle de Buisseret Hardy, juriste à la Ligue des droits humains. Or, un certain discours met en avant un droit à la sécurité qui n’existe pas mais que personne ne questionne. Un glissement s’opère vers une surveillance beaucoup plus attentatoire.» «Fondamentalement, le droit à la vie privée doit permettre de s’opposer à un éventuel système autoritaire, rappelle Nicolas Bocquet. Or, ce débat, qui devrait avoir lieu, n’a pas lieu.»

(1) Toutes les communes et zones de police n’ayant pas répondu à nos question, ce nombre représente un minimum.

«Le nombre de cas où les caméras servent à résoudre une affaire judiciaire est très faible par rapport au coût de l’investissement.»

Le cadre légal

En Belgique, c’est la loi caméras qui cadre l’utilisation des systèmes de vidéosurveillance, parallèlement au RGPD (règlement général sur la protection des données). Depuis 2018, toutes les caméras non policières, y compris de particuliers, doivent être notifiées sur le site www.declarationcamera.be, mis à disposition par le SPF Intérieur. Ce n’est toutefois pas celui-ci qui les conserve car les données sont automatiquement transmises au registre Camélia, accessible seulement aux services de police.

Par le passé, un autre registre centralisé, alors géré par la Commission de la protection de la vie privée, était consultable en ligne. Aujourd’hui, un citoyen qui souhaiterait obtenir des informations sur une caméra en particulier devra passer par chaque responsable de traitement distinct (autorités communales, sociétés de transport public, commerces…) pour lui adresser sa demande.

De son côté, en vertu de la loi sur la fonction de police, cette dernière dispose aussi d’un recensement de ses propres dispositifs et de leur géolocalisation, toujours dans le registre national Camélia. Ces images peuvent être conservées jusqu’à 365 jours et une analyse d’incidence préalable à l’installation de caméras policières est obligatoire. Ce registre ne peut être mis qu’à la disposition de l’Organe de contrôle, des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des données.

«Rendre ces données accessibles au public n’est ni possible ni souhaitable, car cela constituerait une atteinte à la vie privée des responsables du traitement, précise le SPF Intérieur. Par ailleurs, cela pourrait aider les criminels à identifier les maisons vulnérables, non protégées par caméra». Un point de vue que conteste la Ligue des droits humains, pour laquelle ce manque de transparence constitue un vrai problème sur le plan démocratique.

La loi permet aux communes d’installer des caméras sur leur territoire après avoir sollicité l’avis de la police. «Le traitement des images doit être approprié, proportionné et nécessaire, ce qui implique qu’il n’est pas possible de recourir à d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée des personnes filmées», précise l’Autorité de protection des données (APD). Chaque caméra, dans l’espace public, doit être signalée à l’aide d’un pictogramme particulier. Les images peuvent être conservées 30 jours maximum, sauf si une enquête judiciaire nécessite de les conserver plus longtemps. La loi détermine qui est habilité à les analyser, toujours sous le contrôle de la police.

La loi caméras n’impose aucune analyse d’effet sur la protection des données. En revanche, le RGPD l’impose si un traitement de données personnelles est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. «Les autorités communales doivent démontrer et documenter leur intérêt légitime à installer des caméras, détaille Franck Dumortier, consultant en droit de la cybersécurité. Leurs analyses d’impact sont souvent très légères.» Aucune évaluation n’est légalement prévue pour ces dispositifs. En revanche, leur renouvellement dans la durée doit être justifié.

L’exécutif fédéral a prévu, dans sa déclaration de politique gouvernementale, d’autoriser le recours à la biométrie dans les gares, ports et aéroports, portes d’entrée dans le pays. Celle-ci pourrait aussi être utilisée pour détecter les condamnés et les suspects. A ce jour, la reconnaissance faciale n’est pas autorisée en Belgique.

Bruxelles: les caméras en 6 dates

1968

Premier système de vidéosurveillance installé par la Stib à Bruxelles.

2000

A l’occasion de l’Euro de football, des caméras sont installées autour du stade roi Baudouin. La petite ceinture de Bruxelles est équipée pour réguler le trafic.

2003

Le gouvernement bruxellois propose 1,5 million d’euros aux communes pour les aider à s’équiper en caméras.

2006-2015

Le nombre de caméras de surveillance dans la Région de Bruxelles-Capitale passe de 192 à 796.

2015

La police fédérale acquiert un premier drone.

2018

L’introduction de la zone de basses émissions à Bruxelles s’accompagne de l’installation de caméras intelligentes, dites ANPR. Couplées à un fichier de données, elles reconnaissent les plaques d’immatriculation et identifient les véhicules en infraction qui entrent dans la ville.

Sources: Inter-Environnement Bruxelles, ULB, LDH.