A partir des photos de l’album «de Lili Jacob», les historiens Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller dévoilent la connaissance qu’avaient de nombreux Allemands de l’extermination des Juifs.

Quatre-vingts ans après la libération des camps d’extermination nazis, tout n’a pas encore été dit sur la machine génocidaire. En 2023, les historiens Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller ont publié Un album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs crimes (Seuil). Ils y analysaient les clichés de l’album dit «de Lili Jacob», du nom d’une rescapée qui en avait fait la découverte. Ce document rassemblait les photos prises par deux photographes nazis, Bernhard Walter et Ernst Hofmann, dans le cadre d’un rapport à destination des autorités de Berlin sur le fonctionnement du camp d’Auschwitz. Son commandant, Rudolf Höss, entendait démontrer à travers cet état des lieux la grande maîtrise que les SS avaient de la situation à Auschwitz.

Le contexte est celui de l’«opération Hongrie», la déportation en trois mois, de mai à août 1944, de plus de 600.000 Juifs hongrois et l’extermination de la plupart d’entre eux. L’album «de Lili Jacob» donne à voir un système génocidaire qui a toutes les apparences de l’ordre et de l’efficacité (arrivée des trains de déportés, descente sur les quais, abandon des bagages, séparation entre hommes et femmes, sélection de ceux qui seront emmenés directement dans les chambres à gaz et de ceux qui serviront de main-d’œuvre exploitable à volonté…). Mais il n’est pas le reflet de la réalité. Car lissé pour rencontrer son objectif de propagande, il ne montre pas la violence des SS et autres gardes, la souffrance des Juifs enfermés dans des wagons à bestiaux pendant les trois ou quatre jours de trajet, leur inquiétude sur le sort qui leur sera réservé (les moyens de la «Solution finale» appliquée par le régime hitlérien ne sont pas encore connus), la révolte de certains face aux brimades infligées par leurs geôliers… Pourtant, cet album, faute d’autres sources, sera beaucoup utilisé après son entrée dans le domaine public pour représenter ce que fut la Shoah.

«Le camp d’Auschwitz était connecté par quantité d’aspects à la société.»

Lire au-delà des apparences

Par la remise en perspective qu’il opère avec la réalité de la répression nazie, le travail de Tal Bruttmann et de Christoph Kreutzmüller sur l’album d’Auschwitz eut un grand retentissement en 2023, en France et en Allemagne, patries de naissance des deux auteurs, mais aussi dans toute l’Europe. «Il y a eu un énorme intérêt pour notre livre, pas uniquement parce qu’il montre le processus d’assassinat de la Shoah mais aussi parce qu’il amène les lecteurs à prendre conscience qu’ils n’ont pas appris à lire les images, et qu’énormément d’éléments d’information sont perceptibles en deuxième vision qui n’ont pas été vus lors de la première, explique Tal Bruttmann, rencontré cet été à l’occasion d’une conférence organisée par le Centre d’action laïque (CAL), à Bruxelles. Ce travail a abouti in fine à une réflexion sur notre rapport à l’image, un immense impensé dans nos sociétés. Cela fait deux siècles que l’on vit dans la société de l’image, et pourtant, nous n’apprenons jamais à lire les images.»

Lire aussi | Shoah : le devoir de mémoire à l’épreuve du temps

Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller complètent aujourd’hui ce travail sur l’album d’Auschwitz en publiant le résultat d’autres recherches dans un nouvel ouvrage intitulé Auschwitz. L’image comme source (1) avec l’objectif, notamment, de démontrer que les exterminations ne se sont pas déroulées sans incidents, comme une vision de l’histoire le laisse penser. «Une très grande partie de ces photographies procèdent d’une importante mise en scène, destinée tout à la fois à montrer une parfaite organisation et des victimes dociles, au point qu’aucune violence ne serait nécessaire. […] Elles comportent nombre d’informations qui permettent de contredire cette narration imposée par les SS»: des hommes défiant leurs gardes ou les photographes du regard, des enfants tirant la langue, des personnes exprimant des signes d’agressivité, ou la présence à bonne distance en plusieurs endroits de «postenkette» qui ont ordre de tirer en cas de tentative d’évasion… Ce travail approfondit ainsi que la connaissance que l’on peut avoir aujourd’hui de la Shoah. Une démarche précieuse dans le contexte de la montée exponentielle de l’antisémitisme en Europe.

Le symbole de la Shoah

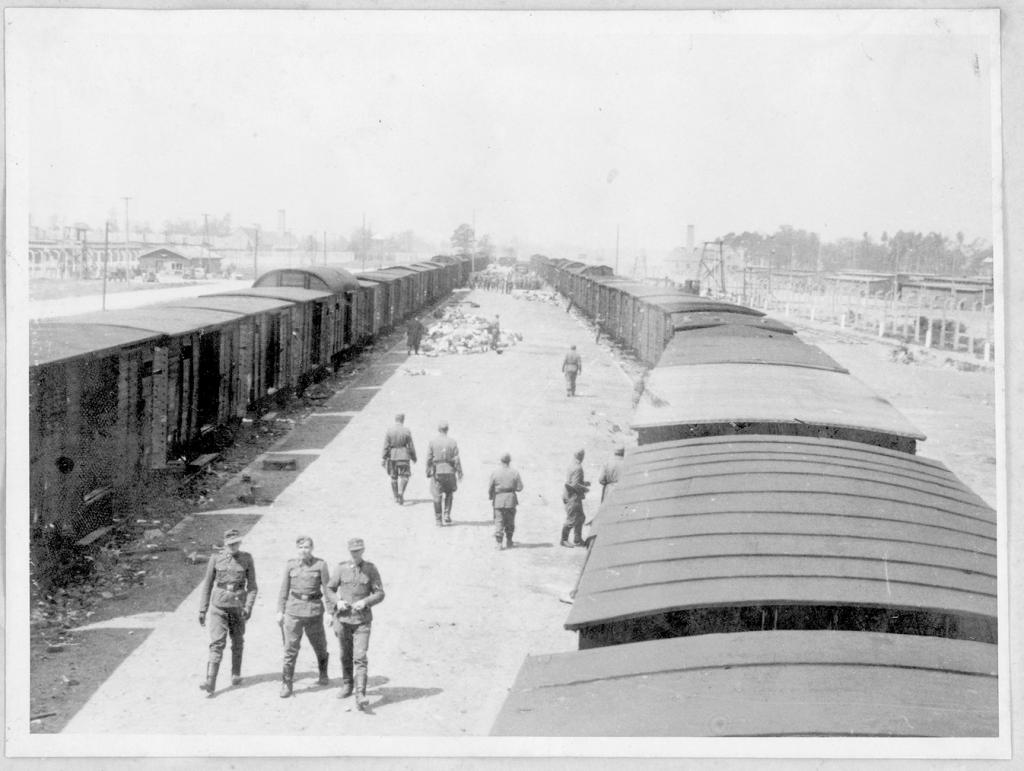

Lieu central des photographies de l’album «de Lili Jacob», la Bahnrampe (rampe ferroviaire) de Birkenau restera comme «le» symbole de la Shoah à Auschwitz. Pourtant, elle ne sera utilisée que pendant six mois à partir du 15 mai 1944. Deux tiers des plus de 600.000 déportés hongrois assassinés l’arpenteront. «Cet aménagement postérieur, improvisé dans un second temps, est à l’image de la manière dont Auschwitz a été construit à partir de 1940, écrivent Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller dans Auschwitz. L’image comme source. Non pas selon un plan directeur, mais par une succession d’ajouts, de modifications et d’améliorations apportés après coup, à l’image du développement des structures d’assassinat: initialement dans la morgue attenante au crématoire originel du camp d’Auschwitz, avant que deux fermes, sur le territoire du village Brzezinka non loin du camp de Birkenau, soient aménagées en chambres à gaz, finalement remplacées ensuite par une série de chambres à gaz couplées à des crématoires et construites expressément.» A propos de la Bahnrampe de Birkenau, «à aucun moment (NDLR: dans les photos de l’album «de Lili Jacob»), on n’a l’impression qu’il y a un problème, sauf qu’elle est toujours en construction et qu’elle ne sera même jamais terminée», complète Tal Bruttmann.

Les deux historiens le démontrent dans des détails des photos de l’album d’Auschwitz. Ici, un groupe d’ouvriers, là un bout de rail, ou encore un engin de chantier apparaissent en arrière-plan des photos montrant les convois, les groupes de déportés et les gardes SS. La rampe de Birkenau a été conçue et construite à partir du 31 août 1943 par souci d’«efficacité», quelques mètres seulement séparant la gare du camp de concentration d’un côté, des chambres à gaz de l’autre. Du reste, les Juifs sélectionnés à leur descente des trains pour être assassinés n’entreront jamais réellement dans le camp. Ils seront tout de suite dirigés vers le lieu de leur assassinat.

De nombreuses connexions

L’ouvrage ferroviaire a aussi été édifié pour désengorger la gare «ordinaire» d’Auschwitz, où l’arrivée des convois des trains de «l’opération Hongrie» avait donné lieu à quelques incidents au vu et au su de quelques voyageurs du quotidien. Sur le site de la rampe de Birkenau, des employés d’une quinzaine d’entreprises allemandes affectées aux travaux, dont une des principales était la société Reckmann, ont aussi «cohabité» avec les SS, le personnel du camp et les déportés juifs.

«Nous avons tendance à penser Auschwitz comme un système clos. Pourtant, le camp était connecté par quantité d’aspects à la société, et à travers ces connexions, nombreux étaient ceux qui savaient ce qui se passait à Auschwitz durant l’été et l’automne 1944, comme avant, analysent Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller. L’assassinat de masse à Auschwitz n’était en rien un secret pour les dizaines de milliers de personnes vivant alentour. Quand débute la déportation des Juifs de Hongrie, annoncée et revendiquée par Berlin au moyen d’une importante campagne de presse à travers le continent européen, pour ceux qui se trouvent à Auschwitz, il ne peut y avoir de grand doute sur la réalité de ce qui se trouve derrière cette annonce.»

Crime revendiqué, pas montré

La propagande du régime nazi a néanmoins des limites. «Dans leur immense majorité, les Allemands se fichent littéralement du sort des Juifs. Mais de là à ce qu’on leur montre ouvertement ce qui se passe, il y a une marge, relève Tal Bruttmann. Pourtant, plein de travaux d’historiens allemands dans les années 1990 ont montré à quel point est répandue la connaissance dans la population de ce qui se déroule dans les camps. Cependant, le régime nazi ne va jamais trop loin dans la diffusion publique à sa population de la réalité de l’extermination. Toute dictature essaie de ménager son opinion publique.»

«Il y a peu d’exemples dans l’histoire où l’assassinat de masse a été revendiqué; le seul que je connaisse est celui du Rwanda, ajoute l’historien français. Les tueurs l’ont revendiqué publiquement. Les nazis le revendiquaient parfois ouvertement. Par exemple en février 1942, un discours d’Hitler est reproduit à la Une des journaux dans toute l’Europe, y compris en Belgique: « Hitler: ‘Je vais exterminer les Juifs’ ». C’est dit. Mais entre dire et montrer, il y a un gouffre.»

L’album d’Auschwitz présente plusieurs clichés où la fumée des crémations est présente. Un élément supplémentaire qui, conjugué à l’odeur qui s’en dégageait, souligne la connaissance que la population locale et les voyageurs de passage à la gare avaient de «l’anticipation, la préparation du crime et son inscription dans un monde glaçant par son caractère quasi ordinaire». Une industrie de l’assassinat.

(1) Auschwitz. L’image comme source, par Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller, Seuil et Mémorial de la Shoah, 158 p.