Vers l’infini, et au-delà

Une exposition au Centre Pompidou à Paris sacre le retour en grâce de l’oeuvre de Vasarely au fil d’une scénographie ascensionnelle qui emmène de la clarté des plages à la profondeur de la nuit étoilée.

Eté 1947. Victor Vasarely (1906- 1997) lézarde au soleil breton après un bain de mer particulièrement tonique. Le sel dessine d’improbables géographies blanches sur sa peau. Paris et son agitation ne sont plus qu’un lointain souvenir. Il goûte au sentiment de plénitude que lui offre cette plage de Belle-Ile-en-Mer vers laquelle ses pieds nus et bronzés le ramènent inlassablement. L’air marin diffuse des effluves de curry, ceux-là même qui signent olfactivement ce littoral parsemé d’hélichryses, petites fleurs jaunes que l’on appelle également » immortelles « . Agité par on ne sait quelle idée, le vacancier quitte sa torpeur pour se promener le long de la grève vaporisée d’embruns. Soudain, sur le sable, un galet attire son attention. Il s’en saisit et s’apprête à le faire ricocher à la surface de l’eau, exactement comme lorsqu’il était enfant. Un étrange scrupule retient ce geste en forme de madeleine de Proust. Approchant la pierre de son oeil, une fulgurance le traverse. Son regard se promène du caillou à la mer, de la vaste étendue salée au bleu du ciel.

En un éclair, Vasarely mesure le lien qui unit la compacité minérale parfaite au reste de l’univers. Un sentiment océanique s’empare de son être face au constat suivant : le galet doit ses contours au roulement incessant des vagues, elles-mêmes mises en branle par des forces cosmiques qui poussent les planètes les unes vers les autres. A ses yeux, il n’y aura désormais plus rien d’anodin, plus de forme banale. Dans son imaginaire, le plus simple éclat de verre gardera le souvenir intime du tourbillonnement cosmogonique d’où émergent les êtres et les choses. Loin de se limiter à la gestation d’une première série d’oeuvres légitimement intitulée Belle-Ile, cette révélation du bord de mer va transformer en profondeur la démarche du Hongrois naturalisé français en 1961. C’est une véritable poétique de l’instabilité et de la forme efficiente qui est ainsi mise au jour. » Tout circule « , il en est intimement convaincu. A la clé, un nouveau courant artistique, l’art optico-cinétique qui n’est pas autre chose qu’une abstraction pop » troublant le regard et excitant la rétine « .

Retour en grâce

Ce Vasarely visionnaire va tendre la main au Vasarely d’avant. C’est-à-dire au jeune homme qui s’est installé, en 1930, à Paris avec son épouse Klara Spinner (1908 – 1990). Un Vasarely graphiste qui oeuvre alors dans des agences publicitaires en vogue telles que Havas, Draeger ou Devambez. Au coeur de la capitale française, il ne manque pas de se faire remarquer par son talent, lui qui excelle à imaginer des mises en page percutantes, déployer des jeux formels et des dessins accrochant l’oeil. A une époque où l’Hexagone ignore tout du Bauhaus et du constructivisme, l’intéressé a plus qu’un train d’avance : après avoir suivi les cours de Sándor Bortnyik au Mühely, un » petit Bauhaus » ayant vu le jour à Budapest, il a été en contact avant les autres avec ces mouvements artistiques à l’impact fondamental. L’artiste sait comment appliquer les enseignements du modernisme à la communication la plus concrète, ce qui ne manquera pas de nourrir la suite de sa carrière. Pour preuve, il imagine dès la fin des années 1930 une série intitulée les Zèbres dont les lignes irrégulières préfigurent le caractère vibratoire de ses travaux à venir. On pense en particulier à cette magnifique encre de Chine et huile sur papier de 1938 (elle porte le nom de Zèbres-A et provient de la fondation Vasarely d’Aix-en-Provence) qui évoque deux animaux en train de se chevaucher. Le tout pour une image dynamique qui est uniquement suggérée au travers de rayures fluides savamment articulées.

En conciliant les deux facettes de sa personnalité – l’oeil efficace et le rêveur cosmique -, Vasarely va développer une oeuvre totale qui imprégnera les années 1960 et 1970. Celle-ci va s’appliquer à mettre en scène les pièges de la vision et les métamorphoses du monde. Pour y parvenir, il entreprend la déconstruction d’un mythe, celui du créateur omnipotent. Il y a chez une lui une véritable » sécularisation de l’art » par le biais de laquelle il fait descendre le créateur de son piédestal. » Le but à atteindre, c’est de chercher, de définir et d’intégrer le » phénomène plastique » dans la vie de tous les jours « , vaticinait-il. Sans doute est-ce à la lueur de cette perspective qu’il faut interpréter la défiance naturelle de Vasarely à l’égard des musées, élément qui explique un long séjour dans les oubliettes de l’histoire de l’art. Quelle fut dès lors sa stratégie ? Simple : » Orchestrer lui-même sa présence « , comme le dit Arnauld Pierre, l’un des commissaires de l’actuelle exposition parisienne, à travers une diffusion tous azimuts.

Posters tirés de manière illimitée, sérigraphies, décors de plateaux de télévision, couvertures de livres (notamment la remarquable collection » TEL » de la maison d’édition Gallimard), création d’un musée didactique… tout cela constituera une sorte de porte-voix élargi via lequel le plasticien sera amené à dépasser la toile et son format beaucoup trop étriqué pour leur préférer l’intégration architecturale, le design et les nouveaux développements technologiques. L’homme sera au départ d’un véritable raz-de-marée esthétique : il inonde littéralement le marché, atteignant ses limites durant les années 1980 qui l’enverront au purgatoire à la faveur d’un retour de balancier du goût. » On vend du Vasarely au mètre » sera le reproche le plus courant formulé par une décennie fatiguée tout à la fois de ses excentricités, de son déploiement aux dimensions industrielles et de son impérialisme visuel. En ce sens, la rétrospective consacrée par le Centre Pompidou résonne aujourd’hui comme un retour en grâce – on notera à ce propos que la dernière grande exposition parisienne qui lui fut dédiée, au Musée des arts décoratifs, date de 1963.

Voyage sidéral

Le parcours parisien a des allures initiatiques : le visiteur marche de la blancheur évidente des oeuvres graphiques du début jusqu’à l’obscurité dans laquelle les compositions les plus abouties du maître semblent clignoter, flotter, voire respirer. Entre les deux ? Rien de moins qu’une space oddity, une odyssée spatiale en forme de trajectoire plastique convoquant en guise de bande-son mentale le titre éponyme de David Bowie au fil des sept sections qui constituent l’accrochage. A raison : c’est bien à Victor Vasarely que l’on doit la pochette de cet album de 1969. La chronologie souligne le caractère progressif et ascensionnel du plasticien. A l’aube des années 1950, sa pratique prend un tour nouveau. Il connaît une intensification en raison d’un abandon temporaire de la couleur. En optant pour une abstraction en noir et blanc, Vasarely fait un pas vers le mouvement. La raison en est simple, c’est Michel Gauthier, l’autre commissaire, qui décrit le mieux cette agitation esthétique : » La forme sitôt saisie par l’oeil se mue en une autre forme et ne se stabilise jamais. »

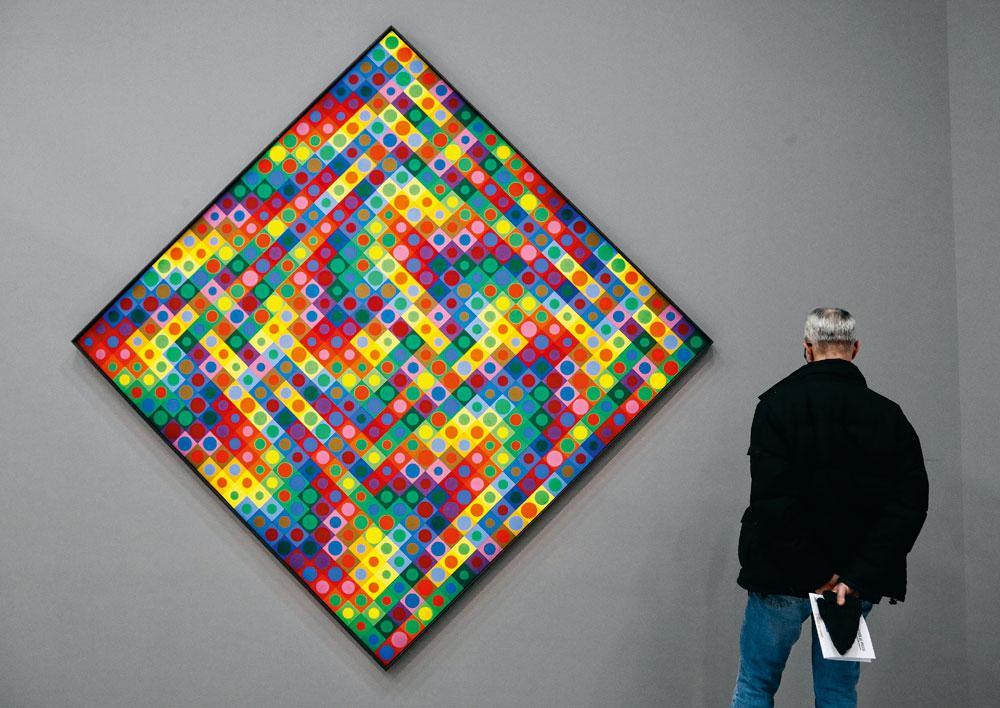

Réversibilité du positif et du négatif, déploiement d’ondes à la surface du tableau, battements particulaires… : autant de procédés formels qui sautent par exemple aux yeux devant Vega, une huile sur toile de 130 × 195 cm, datant de 1956, issue d’une collection privée belge. On est au bord du vertige face à ce pas décisif opéré en direction de l’énergie abstraite qui prendra le nom d’art optique. Cette esthétique a beau être simple, elle est dotée d’une grande capacité de transmission de l’information, ce qui n’est pas sans annoncer la puissance du langage binaire et de la programmation. Cette trouvaille est à mettre en parallèle avec l’intérêt que Vasarely a toujours porté à la science. Grand dévoreur de vulgarisation scientifique, il se passionnera pour les recherches du physicien Louis de Broglie (1892 – 1987) autour des ondes et des corpuscules. Au début des années 1960, l’artiste franchit un nouveau pas en mettant au point un alphabet formel à portée universelle, une sorte d' » espéranto visuel « , si l’on s’en réfère à l’intitulé de la section qui est lui consacrée. Le principe est redoutable : dans un carré d’une couleur donnée s’inscrit une forme géométrique d’une autre tonalité. Ces » unités » s’offrent à un jeu combinatoire infini qui culmine dans Majus (1967 – 1968), acrylique sur toile sidérante. » Maman, on dirait que certaines parties du tableau s’allument « , s’étonne très justement un enfant perspicace devant le chef-d’oeuvre de deux mètres sur deux qui part à l’assaut du regardeur.

Dix ans plus tard, Vasarely concrétise son rêve d’un art social en abouchant sa pratique à une discipline plus proche de la vie, à savoir l’architecture. En témoignent ses interventions dans le hall principal de la gare Montparnasse ou sur la façade de la station de radio RTL, à Paris (celle-là démontée en 2017 et désormais en dépôt à la fondation Vasarely). Au sein du parcours, c’est la reconstitution de la salle à manger d’honneur de la Deutsche Bundesbank de Francfort qui permet de prendre la mesure de la capacité du bonhomme à créer un lien entre l’oeuvre et le lieu. Dernière étape du voyage, Rêveries cosmiques propulse dans un rêve perceptif calqué sur les énergies de l’univers. Vonal, Tridim ou CETA : autant de séries, parfaitement mises en scène sur fond noir, qui s’apparentent à des machines à téléporter, des vaisseaux spatiaux. Et donnent au visiteur cette envie de prendre le pouls des pulsations de l’univers, voire de » fuir vers l’atome et les galaxies « , ce qui était le fantasme ultime de Vasarely. Symptomatique : au début des années 1980, le créateur parvint à envoyer une de ses sérigraphies dans la station orbitale Saliout 7 grâce à l’astronaute Jean-Loup Chrétien. Après un tel voyage sidéral, l’époque pouvait bien lui tourner le dos, il était à jamais ce qu’il n’avait jamais cessé d’être : au-delà.

Vasarely. Le Partage des formes, : au Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 6 mai prochain. www.centrepompidou.fr.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici