Intérieures nuits

Les nuits sont-elles plus belles que les jours ? C’est la question que pose indirectement l’exposition en cours au Centre Pompidou-Metz. Un parcours lumineux et nyctalope.

A-t-on déjà tenté de ressentir par l’imagination l’obscurité qui enveloppait les premiers hommes ? Cette nuit terrifiante et pleine, ce » Ciel où rien ne luit » comme il est dit dans la Chanson des Gardes suisses citée par Louis-Ferdinand Céline en prélude à son célèbre Voyage. Comment, avant le feu, l’humanité endurait-elle ces heures interminables ? Il y a fort à parier qu’à la lumière morte des étoiles et à la lueur pâle de la lune, un autre regard, intérieur celui-là, surgissait. Et on ne peut s’empêcher de penser que le goût du noir s’est perdu en cours de civilisation.

L’érection des empires est allée de pair avec la révocation des ténèbres. Sur la question d’une obscurité indésirable, ce sont peut-être les Aztèques qui furent les plus radicaux : on rapporte que, chaque année, 20 000 personnes étaient sacrifiées pour que Tonatiuh, le dieu personnifiant le soleil, poursuive sa course à travers la voûte céleste. Leur crainte ultime ? Que l’astre ne daigne pas réapparaître. C’était avant que le destin des humains ne s’apparente à celui des phalènes, ces papillons nocturnes qui » viennent s’aventurer près d’une chandelle pour s’y consumer brusquement et ne laisser, sur la table, qu’un petit tas de cendres « , comme l’a écrit Georges Didi-Huberman dans Phalènes – Essais sur l’apparition, 2 paru il y a quinze ans. En 1879, Thomas Edison invente l’ampoule à filament, premier pas vers une nuit électrique et transfigurée. Trente ans plus tard, Georges Claude bouleverse définitivement les contours du noir par le biais de ses enseignes à néon, halos nostalgiques prisés des marges dont le philosophe Walter Benjamin louera » la flaque de feu qui les reflète sur l’asphalte « . L’avènement du monde moderne résulte du désir obsessionnel de faire triompher la clarté partout et tout le temps. Nul progrès sans revers. Ce règne éclatant a pour corollaire l’oubli, celui de la nuit comme expérience intérieure, comme forge formelle, comme lieu d’une polysémie essentielle.

Fascination première

Chaque dimanche sur France Culture, à l’occasion de son émission L’Art est la matière, Jean de Loisy rappelle à ses auditeurs combien » les artistes empruntent des chemins qui n’existent pas, utilisent des formes et des mots inconnus et transforment ce que nous savions du monde « . Le mantra épouse à merveille le propos de l’expo Peindre la nuit, au Centre Pompidou-Metz (1) qui nous engage à en finir avec cette vision aussi commune que binaire consistant à croire que la lumière permet de voir et que l’obscurité obstrue le réel. Cessons de faire les enfants qui, s’amusant avec l’interrupteur, s’écrient » jour » ou » nuit « . Il est temps de mesurer les convergences et les oxymores liés à ces deux pôles qui structurent visible et invisible. La réalité est plus féconde, plus ambivalente : le jour dissimule tout autant qu’il donne à voir, tandis que l’opaque obscurcit peut-être moins qu’il révèle. Lorsque le soleil se couche, de nouvelles rencontres sont possibles, un type inédit d’apparitions surgit. A l’opposé, le jour perpétue les illusions, contribuant ainsi à nous rendre amnésiques du fait que » l’essentiel est invisible pour les yeux « . Peindre la nuit nous invite à marcher à tâtons, à nous tenir tels des funambules sur un fil suspendu entre ombre et lumière.

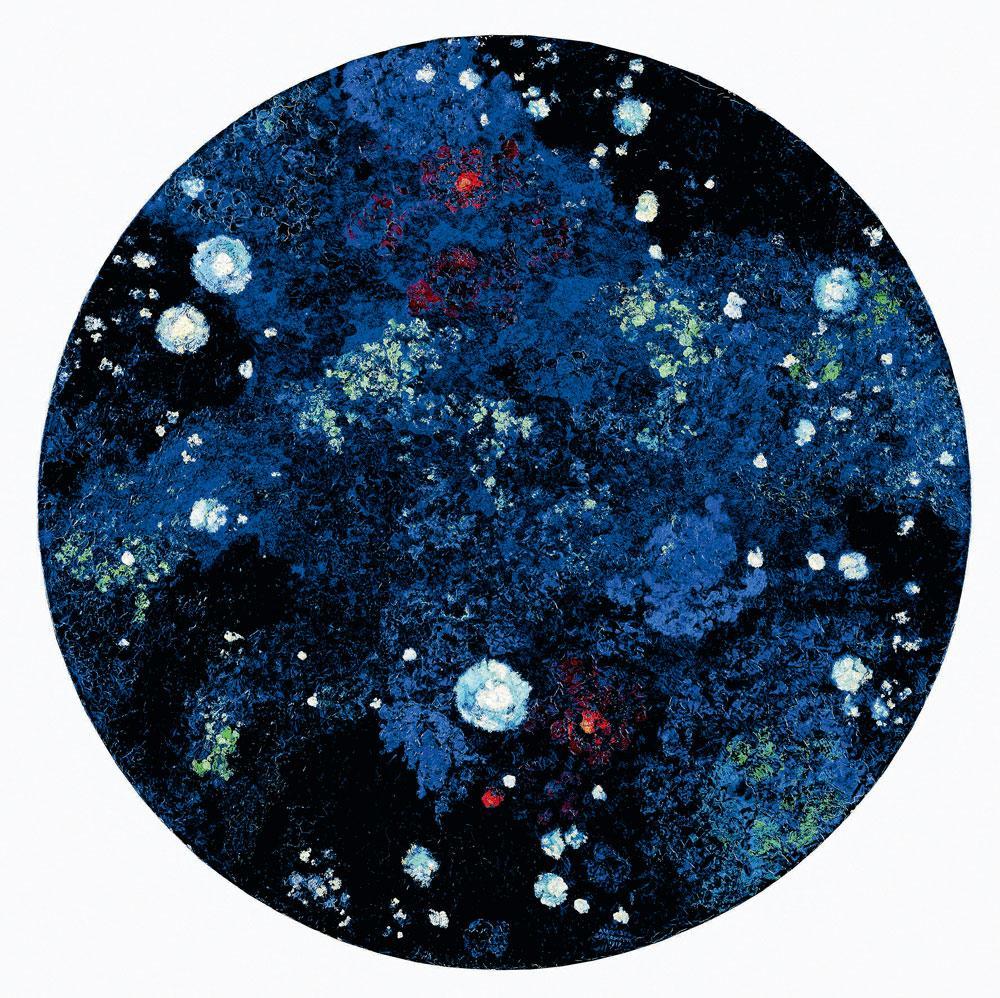

A ce titre, relevons que c’est le mot » vertige » que le commissaire de l’exposition Jean-Marie Gallais identifiait comme le mot clé de l’accrochage à l’occasion d’un entretien avec la journaliste Sophie Flouquet (2). Il est vrai que cette sensation accompagne le visiteur tout au long d’un parcours scénographié de manière exemplaire qui le mène, à proprement parler, de l’obscurité à l’éclatante lumière du jour, celle-là même qui découpe les contours de la ville de Metz. Trois sortes de vertiges sont identifiées comme autant d’axes traversant la mise en scène de l’expo : vertige des sens, vertige intérieur et vertige cosmique. A chacun d’eux correspond » trois révolutions dans la manière de voir la nuit « . Jean-Marie Gallais de préciser : » Le vertige des sens est lié à l’apparition de l’électricité. Le vertige intérieur à celui de la découverte, puis au développement, de la psychanalyse. Enfin, la conquête spatiale et l’astrophysique ont considérablement amplifié le vertige cosmique » (3).

» Depuis toujours, la nuit fascine nombre d’artistes, qu’il s’agisse de la représenter ou de l’habiter « , tels sont les mots qui opèrent comme un lever de rideau sur un tracé dominé par des oeuvres peintes – rarement en noir, ce qui pourrait être un paradoxe mais ne l’est pas pour qui sait regarder – même si quelques installations, vidéos et photographies ponctuent le propos. Car si, dans les faits, la véritable nuit cède du terrain aux métropoles et à l’électrification toujours plus grande de la planète, son sentiment demeure une matière de prédilection pour les peintres et les plasticiens. Dès l’entrée, sur la gauche, un premier dispositif en forme de caisson opère comme un sas de décompression. On le doit à Jennifer Douzenel, artiste française diplômée de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, à Paris, en 2009. Kelip kelip (2011 – 2018) s’apparente à un tableau vidéo dans lequel des intermittences lumineuses clignotent sur un fond noir. Ce précieux champ étoilé renvoie à ces coléoptères qui enchantent les paysages nocturnes de nos campagnes. » Les lucioles n’ont disparu qu’à la vue de ceux qui ne sont plus à la bonne place pour les voir émettre leurs signaux lumineux « , écrivait Georges Didi-Huberman, encore lui, dans La Survivance des lucioles. Ces clignotements ténus sont à prendre comme un avertissement à ralentir le rythme de la visite en épousant un mode nocturne de présence à ce qui est. Tenons-nous le pour dit.

La section qui emboîte le pas de cette mise en condition invite à » se perdre dans la nuit » : elle montre comment, à partir du xixe siècle, le paysage nocturne se déploie. L’arrière-fond qu’il était au Moyen Age et à l’époque classique s’autonomise jusqu’à devenir une thématique en soi. En opérant une altération de la vision, l’obscurité produit de l’abstraction, comme on peut le voir dans les digues et les plages au clair de lune de Léon Spilliaert (1881 – 1946), à la faveur de cette Promenade nocturne de Félix Vallotton (1865 – 1925), voire dans cette improbable Nuit d’été de Winslow Homer (1836 – 1910) qui abouche le symbolisme à la mystique. Fulgurantes, ces oeuvres témoignent du processus paradoxal qui préside à la représentation des scènes nocturnes. Ne pouvant être reproduite que sous la lumière, la nuit doit d’abord être intériorisée avant de pouvoir être retranscrite au grand jour. Ce décalage ouvre la porte à une liberté chromatique et formelle inouïe : il est le lieu d’une expression pure. Même la photographie s’autorise l’affranchissement. On pense à ce cliché minuscule de Man Ray (1890 – 1976) d’environ six centimètres de hauteur pour neuf centimètres de largeur : ces cercles lumineux de différentes intensités – parfois, on songe à des spectres – ne sont rien de moins qu’une vision du parisien boulevard Edgard-Quinet datée de 1924. A la fois familiers et incongrus, ils disent un régime ontologique différent né de l’éclairage public, ce » jour artificiel » qui se lève dans les métropoles. Ce nouveau soleil a son ombre furtive attitrée, à savoir le noctambule qui se porte garant d’un nouvel usage du soir et fascinera des artistes tels que Auguste Chabaud (1882 – 1955), le peintre fauve des nuits parisiennes, ou encore Kees Van Dongen (1877 – 1968).

Mais la tombée du jour n’est pas seulement un lieu que l’on arpente une coupe de champagne à la main, c’est également une surface incertaine dans laquelle on s’enlise comme dans des sables mouvants. Ont bien entendu répondu à l’appel du Centre Pompidou-Metz les grands insomniaques de l’histoire de l’art, qu’il s’agisse de Louise Bourgeois (1911 – 2010), Lee Krasner (1908 – 1984) ou Henri Michaux (1899 – 1994). Parfois, ils s’administrent des remèdes de cheval comme l’artiste canadien Rodney Graham (1949) qui, dans la vidéo Halcion Sleep, prend un cachet d’halcion – un soporifique – et se fait acheminer, endormi tel un passager de la nuit, sur la banquette arrière d’un camion, depuis un motel de banlieue jusqu’au centre de Vancouver. Ce jeu entre conscience et inconscience est très révélateur du territoire trouble à explorer que constituent les heures sans soleil. » Il est temps de s’enfoncer dans la nuit intérieure afin de trouver une nouvelle et profonde raison d’être « , écrivait le surréaliste André Masson, qui avait pris la clarté occidentale en horreur. Pour ce faire, il n’y a pas mieux que Paper Moon (Studio Wall at Night) (2015), une étude sur la lumière signée Spencer Finch (1962), plasticien américain qui s’est fait connaître notamment en se faisant enfermer dans les grottes de Lascaux pour y réaliser de mémoire une série d’oeuvres autour de l’obscurité. Son petit cinéma en carton-pâte, dont l’agencement apparent déconcerte, restitue la séquence temporelle d’un jeu d’ombres, aux nuances délicates, tel que le plasticien peut l’observer en soirée dans son atelier. Magnétique, l’installation évoque une caverne de Platon qui croiserait les scènes de nuit et les fenêtres projetées d’Edward Hopper. Elle oscille entre une mécanique grinçante et une poésie évocatrice. Comme les astres qui enfantent les nuits et les jours. Comme nous.

(1) Peindre la nuit : au Centre Pompidou-Metz, jusqu’au 15 avril prochain. www.centrepompidou-metz.fr.

(2 et 3) Dans Peindre la nuit, Beaux-Arts éditions, 2018.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici