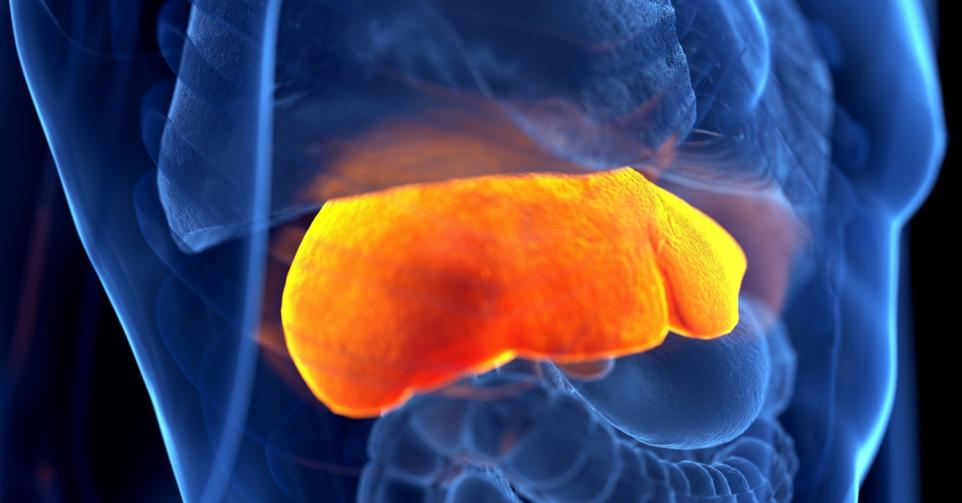

La stéatose hépatique, parfois appelée «maladie du foie gras», est devenue un véritable enjeu de santé publique. Sa progression révèle notamment les modifications intervenues dans les habitudes de consommation en quelques décennies seulement. Une maladie de son époque, où le sucre s’invite dans les assiettes et l’alcool dans les verres.

La stéatose hépatique toucherait environ 25% de la population en Europe. En Belgique aussi, même si les chiffres restent des estimations. Cette accumulation anormale de graisse dans le foie, ou stéatose, peut entraîner une inflammation de l’organe. Si la consommation excessive d’alcool abîme le foie, celui-ci peut également souffrir sans boire de produits alcoolisés, à cause d’un régime trop riche en sucre ou en graisse. Les spécialistes parlent alors de stéatohépatite non-alcoolique ou «Nash».

Au stade précoce de la maladie, les symptômes peuvent rester vagues. Il s’agit parfois seulement d’une fatigue ou d’une gêne abdominale. Cette atteinte hépatique, la plus fréquente en Occident, peut donc s’installer discrètement, avant d’évoluer vers des formes plus graves.

Parfois qualifiée d’épidémie silencieuse, la stéatose hépatique est une maladie de son époque. «Elle ne peut être considérée comme silencieuse que si l’on occulte les problèmes de surpoids et d’obésité que l’on rencontre actuellement. Pour rappel, 35% de la population belge est en excès pondéral, avance le professeur Yves Horsmans, du service d’hépatologie des cliniques Saint-Luc. L’industrie alimentaire a poussé le sucre dans nos repas, et il est désormais très difficile de s’en passer. Elle a voulu nous faire croire que manger des œufs et du lard au petit-déjeuner, c’était mauvais, tout en encourageant les produits sucrés en remplacement. Cela se répercute aujourd’hui, avec des générations de personnes plus facilement en surpoids, donc plus à risque.»

Prendre le problème à temps

Si la «maladie du foie gras» peut rester discrète à ses débuts, ses complications peuvent devenir importantes. Une Nash peut mener à la fibrose hépatique –l’accumulation d’une quantité anormale de tissu cicatriciel dans le foie–, voire évoluer en cirrhose après plusieurs années. L’organe s’en trouve irréversiblement endommagé et le risque de cancer du foie est aggravé.

«Il faut du temps pour que cela évolue en cirrhose, et donc aussi pour développer un cancer. Mais les problèmes liés aux stéatoses augmentent nettement. Depuis maintenant quatre ou cinq ans, c’est devenu la première cause de transplantation aux Etats-Unis. Cela va arriver chez nous aussi», anticipe le professeur.

Le foie est pourtant un organe qui peut récupérer, se régénérer. D’où l’importance de prendre ce problème à temps. «Une fibrose hépatique débutante, voire modérée, est un phénomène réversible, en modifiant sa consommation d’alcool et/ou de sucre. Cela demande évidemment un effort, sur la durée, pour modifier son régime alimentaire, mais c’est possible. L’exercice physique a également un impact positif. On en revient au fait que les risques sont intimement liés à notre époque, où l’alcool n’est pas toujours vu comme un problème, sans parler de la sédentarité accrue et du télétravail, qui met à disposition en permanence tout ce qui est comestible dans nos armoires», poursuit le spécialiste des stéatoses hépatiques.

D’autres problèmes liés au poids

La sensibilisation est donc essentielle dans ce domaine, afin notamment de s’attaquer au problème de surpoids et de surcharge pondérale au sein de la population. Car les problèmes d’un excès de poids dépassent largement la seule stéatose hépatique: diabète, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hypertension, etc.

Pour détecter la maladie, une prise de sang peut constituer une première étape, afin de s’assurer du bon fonctionnement hépatique. D’autres examens peuvent alors se justifier. Un suivi est d’autant plus important en cas d’indice de masse corporelle élevé. Les hommes ne sont pas forcément plus à risque que les femmes et la maladie concerne moins les jeunes, le poids s’installant plus facilement avec l’âge, notamment au niveau du ventre.

«Pour certains patients, après avoir perdu 10% de poids, c’est réglé: ils n’ont plus besoin de nous, rassure l’expert. Donc le vrai débat, c’est: comment arrive-t-on à éduquer une population pour faire comprendre qu’à partir d’un certain poids, les risques pris ne sont pas totalement négligeables? Certains diront qu’il y a là-dedans une part génétique, mais c’est comportemental, lié à notre rapport à la nourriture. Retrouver d’autres habitudes, un autre régime alimentaire, bouger davantage: ça reste la première des préventions.»