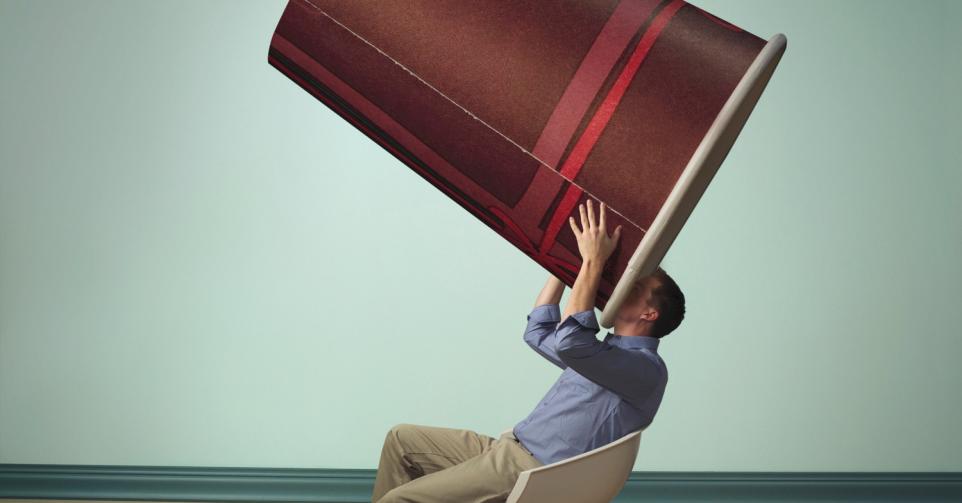

Un besoin de boire permanent, même en dehors de la chaleur ou de l’effort, mérite une attention médicale. Cette soif persistante peut signaler des troubles métaboliques, hormonaux ou psychiques encore non diagnostiqués.

Une sensation de gorge sèche après un repas salé ou pendant une chaleur estivale n’a rien d’inhabituel. Mais lorsque ce besoin de boire devient permanent, incontrôlable, voire oppressant malgré une hydratation importante, une alerte se déclenche. Ce symptôme porte un nom médical: la polydipsie. Elle se manifeste par une envie irrépressible de boire, souvent associée à une émission d’urine très fréquente. Peu importe la quantité bue, la sensation de soif ne part pas. Cela peut cacher un dérèglement physiologique profond ou des troubles comportementaux ancrés.

Julien Rousseaux, médecin nutritionniste, décrit ce phénomène comme un signal d’alarme du corps: «La soif est un mécanisme extrêmement fin, régulé par le cerveau en réponse à la concentration du sang et à la quantité d’eau dans les cellules. Lorsque ce système se dérègle, la sensation persiste, même en buvant».

La régulation de l’eau dans l’organisme repose en partie sur les reins, véritables centres de filtrage. Si leur fonctionnement est altéré, ou si le corps perd de l’eau plus vite qu’il n’en absorbe, une soif excessive peut apparaître. Certains aliments ont un effet direct sur l’équilibre en eau dans l’organisme. Lorsqu’un plat est très salé ou très sucré, cela augmente la concentration de substances dissoutes dans le sang. Pour diluer cette surcharge et rétablir un équilibre, le corps déclenche un mécanisme simple: l’eau contenue dans les cellules est aspirée vers la circulation sanguine. Cette perte d’eau intracellulaire assèche les tissus, ce qui active le signal de soif. «Ce déplacement d’eau provoque une déshydratation à l’échelle cellulaire, même si le volume global d’eau dans le corps ne semble pas diminué. Le cerveau reçoit alors l’ordre de boire, afin de compenser cette perte invisible mais bien réelle. En général, un bon verre suffit. Mais si ce besoin se répète, à toute heure du jour ou de la nuit, il faut s’interroger sur sa cause», précise Julien Rousseaux.

Certaines maladies chroniques déclenchent ce type de réaction. Le diabète de type 1 ou 2 figure parmi les causes les plus fréquentes de polydipsie. En cas de taux de sucre trop élevé dans le sang, les reins filtrent le glucose en excès mais l’éliminent dans les urines, entraînant une perte importante de liquide. «L’hyperglycémie s’accompagne d’une sorte de siphon hydrique. Le sucre attire l’eau, qui s’échappe par les urines. Ce mécanisme entraîne une déshydratation rapide, avec une soif souvent intense. C’est parfois le tout premier symptôme d’un diabète encore inconnu.»

Mais le dérèglement peut également venir du cerveau. L’hypothalamus, région qui contrôle la sensation de soif, peut se dérégler à la suite d’un traumatisme crânien, d’une tumeur ou d’un trouble neurologique. Dans certains cas, le corps perd la capacité de sécréter une hormone appelée vasopressine, indispensable à la rétention d’eau. Ce trouble rare, appelé diabète insipide, se traduit par une émission d’urine très abondante et une soif permanente.

Quand le corps perd la main sur son équilibre hydrique

Chez certains patients, le problème ne vient pas d’une maladie organique, mais d’un dérèglement du comportement. La polydipsie survient notamment dans le cadre de pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, mais aussi dans des contextes d’anxiété ou de stress chronique.

Julien Rousseaux détaille ce phénomène peu connu: «Certaines personnes développent une habitude de boire sans soif, parfois plusieurs litres par jour, de façon compulsive. Cette ingestion excessive peut à terme provoquer un déséquilibre du sodium sanguin, avec des symptômes parfois graves comme des nausées, une confusion mentale ou des crises convulsives.»

Une autre forme, appelée polydipsie dipsogénique, est liée à une hypersensibilité du centre de la soif. Le cerveau réagit de manière exagérée à des signaux normaux, et déclenche un besoin de boire même si le corps est parfaitement hydraté. Cette tendance est parfois renforcée par des recommandations hygiénistes excessives. «Beaucoup de gens pensent qu’il faut boire trois litres d’eau par jour pour rester en bonne santé. Or, ces quantités sont loin d’être adaptées à tout le monde. A force de boire sans raison, certains créent un cercle vicieux. Plus ils boivent, plus ils urinent, plus ils se sentent déshydratés», explique le médecin nutritionniste

Les boissons consommées jouent également un rôle important. L’alcool, les sodas ou le café ont des effets diurétiques, c’est-à-dire qu’ils augmentent l’élimination d’eau. En privilégiant ces liquides, l’hydratation réelle diminue, alimentant encore la sensation de soif. Certains médicaments, comme les antidépresseurs ou les neuroleptiques, peuvent aussi perturber la régulation de la salive ou stimuler l’excrétion rénale.

Un bilan médical nécessaire pour faire le tri

Lorsque la soif devient chronique, un examen clinique s’impose. Un médecin peut prescrire des analyses de sang pour évaluer le taux de sucre, de sodium, ou la concentration des urines. Dans certains cas, un test de restriction hydrique est pratiqué. Il consiste à mesurer la capacité du corps à concentrer l’urine en l’absence de boisson, et permet de distinguer une polydipsie liée à un manque hormonal d’une habitude comportementale.

Julien Rousseaux recommande de ne pas banaliser ce symptôme. «Une soif qui ne passe pas doit toujours alerter, surtout si elle s’accompagne d’un amaigrissement, d’urines fréquentes ou d’une fatigue inhabituelle. Ces signaux ne doivent pas être ignorés, car ils orientent souvent vers un trouble sous-jacent qu’il est possible de traiter.»