Le Vatican et l’Eglise de France ont eu connaissance dès 1955 des agressions sexuelles de l’abbé Pierre, révèlent Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin. Combien de vies auraient été préservées s’ils avaient agi?

S’il n’y avait pas eu Françoise…, l’abbé Pierre serait sans doute resté dans l’imaginaire des Français l’icône de la lutte contre le mal-logement et la pauvreté qu’il a été jusqu’à son décès en janvier 2007.

Françoise a «entre 16 et 17 ans» à la fin des années 1970 quand elle est victime de premiers attouchements, au domicile familial, de la part de celui qui est un ami de son père, lui-même militant d’Emmaüs. En 1982, lors d’un voyage en Italie où elle l’accompagne, il l’agresse à nouveau. Il tente encore des «contacts physiques» en 1988 et 1989 à Mulhouse. Par la suite, traumatisée, elle refoule les abus qu’elle a subis. Jusqu’en 2003. Cette année-là, accompagnée de son père, elle sollicite une rencontre avec l’abbé Pierre pour lui présenter un texte où sont décrites les agressions, et lui réclamer des excuses. Dans son bureau, il passe sa lettre dans une broyeuse à papier… Près de 20 ans plus tard, elle décide de prendre contact avec Véronique Margron, une sœur dominicaine présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France à laquelle a été remis en 2021 le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase), créée en 2019 par l’institution catholique. Le témoignage qu’elle formule devant plusieurs responsables, dont le président d’Emmaüs France, en septembre 2023, pousse la direction du mouvement à mandater le groupe Egaé pour réaliser une enquête indépendante sur le comportement de l’abbé Pierre. Sa publication le 4 juillet 2024 révèle au grand jour la face noire du «saint homme». En 2024…

Tous les évêques savaient…

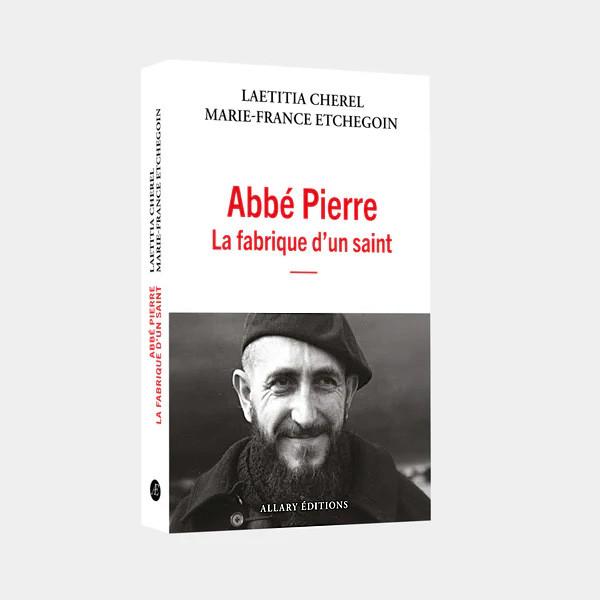

Pourtant, près de 70 ans plus tôt, en 1955, l’Eglise catholique de France disposait déjà d’informations sur des actes violents commis par celui qui n’était déjà plus Henri Grouès, son nom, mais bien l’abbé Pierre, une personnalité publique d’envergure après son appel de l’hiver 1954 à l’aide aux sans-abri et à «une insurrection de la bonté». La révélation en a été faite par les journalistes Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin dans leur ouvrage Abbé Pierre – La fabrique d’un saint (1), grâce notamment à la consultation des archives, déclassifiées pour la période 1939-1958, du Fonds de la Sacrée congrégation du Saint-Office, l’organe de la curie romaine chargé de contrôler les mœurs et la foi des membres de l’Eglise.

En 1954, le prêtre auréolé de sa fraîche notoriété a effectué un voyage aux Etats-Unis et au Canada. A plusieurs reprises, il a eu un comportement violent à l’égard de femmes: il «a embrassé, étreint, caressé, et touché des femmes qui s’en sont plaintes», détaille notamment un compte rendu. La hiérarchie catholique des deux pays en avertit le Vatican. Le Saint-Office écrit à l’évêque de Versailles dont dépend l’abbé Pierre, Mgr Alexandre Renard, pour lui demander d’ouvrir une procédure judiciaire. «Dans sa réponse, l’évêque minimise les faits d’agression et explique que « l’abbé Pierre galvanise les foules et est un prophète », rapporte Laetitia Cherel. Grâce aux archives déclassifiées par l’Eglise de France en septembre 2024, on découvre que ce ne sont pas que quelques évêques qui étaient au courant de ces agissements, comme la Conférence des évêques de France l’a soutenu en 2024, mais tous les évêques. Ils auraient pu très rapidement signifier à l’abbé Pierre qu’il devait quitter son ministère, point barre. Et tout se serait arrêté. Le Saint-Office a fait son travail; mais l’Eglise de France a enterré l’affaire. Les évêques ont conscience de sa dangerosité. Mais leur seule hantise, c’est celle du scandale. Nulle part il n’est fait mention de la situation des victimes….»

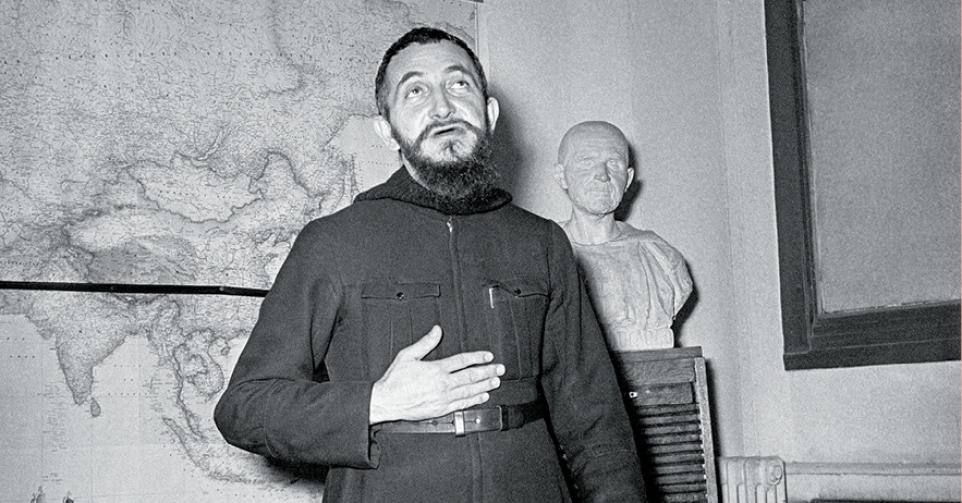

«Quand il fait son appel sur Radio Luxembourg, l’abbé Pierre trouve des mots d’une justesse extrême qui frappent au cœur des gens, contextualise Marie-France Etchegoin. Le mouvement qui s’ensuit est du jamais-vu dans l’histoire humanitaire. Un milliard de francs français, quelque 26 millions d’euros, sont récoltés en quelques mois. Le prêtre est propulsé au rang de star hexagonale et mondiale, ce qui fait qu’il devient intouchable.» La hantise du scandale est la première motivation de l’étouffement de l’affaire. Une autre dimension, plus politique, va aussi jouer. «Dans les années 1950, l’Eglise de France et le Vatican redoutent par-dessus tout le communisme. Les prêtres ouvriers, par exemple, sont condamnés par la hiérarchie catholique. L’abbé Pierre est l’incarnation de la charité. Mais il n’est pas du tout « un curé rouge ». Il développe une forte préoccupation sociale sans être un révolutionnaire qui veut renverser la table. Il est donc un bon antidote aux idées communistes», décrypte la journaliste au Nouvel Obs.

Pédocriminalité et menaces

En 1957, le prêtre des sans-abri est tout de même envoyé dans une clinique suisse sous le prétexte officiel d’une cure de sommeil. Il s’agit en fait d’une clinique psychiatrique. Mais il se soustrait en partie au traitement. Et il rentre en France anticipativement. Intouchable et… ingérable. Il va progressivement suivre une diète médiatique jusque dans les années 1980. «A ce moment-là, la gauche qui accède au pouvoir le remet en selle pour servir de contre-modèle aux « années-fric ». La télé en fait une idole, « le papy que tout le monde adore ». Il est déclaré personnalité préférée de l’année à 17 reprises. Il est la figure tutélaire dans laquelle les Français aiment se reconnaître. On se glorifie nous-mêmes à travers lui», rappelle Laetitia Cherel.

Pendant tout ce temps, les agressions sexuelles n’ont pas cessé. Y compris à l’encontre d’enfants. Rachel en livre un témoignage terrifiant au cabinet Egaé. Elle a 8 ans. Sa mère est hospitalisée et son beau-père, ancien missionnaire en Afrique, «a déjà commencé à la violer». En 1973, celui-ci l’emmène chez l’abbé Pierre, qui commet sur elle des attouchements. Pareille scène se répétera quelques mois plus tard. Pour maintenir le silence sur ses agissements, il n’hésite pas parfois à user de menaces. «A une victime mineure, après l’avoir agressée, il lui a dit: « Tu sais, j’ai beaucoup de pouvoir; si tu racontes ce qui s’est passé, tu auras de gros problèmes ». On est très loin de l’abbé qui pourrait être dépassé par ses désirs charnels et qui en resterait là…», avance Laetitia Cherel.

Cette image, l’abbé Pierre l’a savamment construite. Très jeune, il dit «vouloir être un saint». Il fera tout pour l’être. «C’est cela qui est fascinant. Cette volonté va se heurter à ce qui est profond en lui, ses désirs charnels puissants et, surtout, un rapport au sexe qui est particulièrement tourmenté. Vu son projet de carrière, il ne peut pas vivre cela tranquillement. Il est obligé de mettre une carapace sur certains aspects de sa vie», résume Marie-France Etchegoin.

Petits et grands mensonges

Trois stratégies sont mises en œuvre par l’abbé Pierre pour y parvenir: la dissimulation, d’abord sur son rapport au corps charnel, puis étendue ensuite à d’autres pans de sa vie; la manipulation, dont il use notamment à travers les menaces qu’il profère aux victimes; et la victimisation permanente. «Quand il écrit à son évêque après les alertes du Vatican ou à Emmaüs quand il en est écarté, le discours est le même, explique Marie-France Etchegoin. C’est soit « je suis victime d’un complot », « les gens sont jaloux de moi », soit « je souffre », parce qu’il a été malade toute sa vie. Il ne cesse de se victimiser. Tout cela est l’envers de son image publique. C’est vertigineux.» «On voit combien l’homme qui se présente comme humble commet des grands et des petits mensonges. Il développe un art très précautionneux pour fabriquer son image, de la même façon que pourrait le mettre en œuvre aujourd’hui un communicant. C’est l’anti-petit bonhomme courbé sur sa canne que l’on nous a présenté toute notre vie», enchérit Laetitia Cherel. Bref, un bonimenteur…

Cette réalité beaucoup plus sombre que l’image de dévouement et d’altruisme qu’il inspire publiquement, les autrices de Abbé Pierre – La fabrique d’un saint la dévoilent aussi à propos de deux autres aspects de sa vie, le rapport à l’argent et l’antisémitisme. Elles n’apportent pas de preuves de détournements de fonds des associations d’Emmaüs à des fins personnels. Mais la résistance ou la négligence, pendant tout un temps, de l’abbé Pierre à inscrire celles-ci dans le cadre administratif de la loi, la perception, par commodité technique ou autre, des dons sur son compte personnel, la présence à ses côtés d’un ancien escroc qui menait la grande vie, et l’usage de certaines sommes d’argent par le prêtre posent question. «On a quand même appris qu’il a financé la mannequin Sanda Slag pendant huit ans à raison de 2.000 euros par mois, détaille la journaliste de Radio France. Les chèques ont été retrouvés par des confrères, signés par l’abbé Pierre. C’est beaucoup d’argent. Était-ce sur sa retraite de député? Était-ce avec des dons? Il y a un flou. Et Emmaüs n’est pas capable de le lever».

Antisémitisme enraciné

Pas de flou, en revanche, sur l’attitude de l’abbé Pierre à l’égard des Juifs, mais longtemps, là aussi, de la dissimulation. Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin révèlent qu’avant d’intégrer la Résistance et de sauver des Juifs, Henri Grouès se profilait comme «un meneur dans la « révolution » prônée par Pétain», le maréchal rallié aux Allemands. Même à la fin de la guerre, alors que les déportations dans les camps de la mort par les nazis sont connues, il se permet encore de dénoncer «le parasitisme social des Israélites», dont il faudrait empêcher une trop grande présence dans le gouvernement et l’administration, conseille-t-il dans un texte à l’attention du général de Gaulle. A la fin des années 1990, le soutien de l’abbé Pierre à Roger Garaudy, historien communiste qui remet en cause l’existence des chambres à gaz, scandalise et étonne la France. Mais il s’inscrit en fait dans la continuité d’une pensée antisémite ancrée depuis son enfance. A nouveau, Henri Grouès aura longtemps réussi à tromper son monde.

Le pan caché de la vie de l’abbé Pierre dans lequel cette duperie a causé le préjudice le plus profond restera incontestablement celui des agressions sexuelles. Combien de vies auraient-elles été préservées si l’Eglise de France avait réellement agi, si «le bon Samaritain d’Emmaüs», contraint par son entourage, avait promptement mis fin à son parcours criminel? «Comment cette conscience de la souffrance de l’humanité a-t-il pu être un prédateur?», s’interroge encore aujourd’hui un gars d’Emmaüs.

(1) Abbé Pierre – La fabrique d’un saint, par Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin, Allary, 416 p.

«Le Saint-Office a fait son travail; mais l’Eglise de France a enterré l’affaire»

«L’abbé Pierre, c’est l’anti-petit bonhomme courbé sur sa canne que l’on nous a présenté toute notre vie.»