Recherche, best-seller, film: au IXe siècle, une usurpatrice aurait siégé sur le trône pontifical sous le nom de «papesse Jeanne». C’est du moins ce que rapportent certaines sources du Vatican. Quels sont les arguments en faveur de cette thèse –et ceux qui la contredisent?

Que dit la légende?

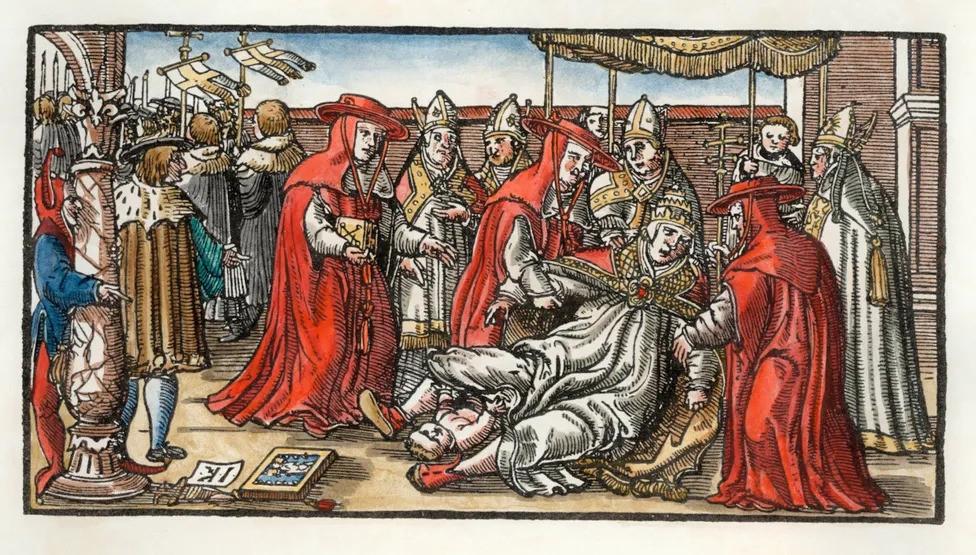

L’histoire se termine dans un bain de sang. Et en pleine rue, à Rome. Au cœur d’une foule, une femme gît, vêtue d’une chasuble papale. Elle se tord de douleur, en train d’accoucher, tandis que parmi les spectateurs –qui participaient encore tout récemment à une procession papale– l’incrédulité fait place à la colère, puis à l’agression. Les plus énervés ramassent des pierres sur le bord de la route, et l’impensable se produit: un lynchage du pape. Ou plutôt de l’usurpatrice en train d’accoucher, qui occupait encore l’office quelques instants auparavant. C’est ainsi –ou du moins de façon similaire– que pourrait s’être achevée l’histoire de «la papesse Jeanne», si l’on en croit certaines sources historiques.

Comme toute bonne histoire, la légende de la papesse Jeanne existe en plusieurs versions. Avec plus ou moins de sang, de violence et de drame, selon les préférences. Réduite à ses faits les plus simples, l’histoire est la suivante: au IXe siècle, une femme se serait fait passer pour un homme, aurait fait une ascension fulgurante au Vatican et serait montée sur le trône pontifical sous le nom de Jean VIII ou Jean Anglicus. Ce subterfuge aurait ensuite été dissimulé par l’Eglise catholique –ce qui n’étonne guère, vu la honte que cela représenterait pour ce club d’hommes.

Les sources divergent sur la datation de cette papesse. Mais la plupart des versions situent son règne entre 855 et 858, ce qui la placerait entre les pontificats de Léon IV et Benoît III. Quant aux détails, ils sont flous. On lit souvent que la papesse supposée venait de Mayence, avait perdu ses parents très tôt et grandi dans un couvent de femmes. Ses talents particuliers auraient été décelés dès son jeune âge, mais comme l’accès à l’instruction lui était interdit en tant que femme, elle serait entrée dans un monastère déguisée en moine. Lors d’un long voyage en Grèce –entrepris pour approfondir ses études– elle aurait été repérée par des savants du Vatican et amenée à Rome pour y enseigner.

Son esprit brillant et sa piété auraient impressionné dans la capitale italienne, lui permettant de gravir rapidement les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Ce n’est qu’après plusieurs années de pontificat que sa véritable identité aurait été révélée. Là encore, les versions divergent: selon certaines, elle aurait été simplement destituée après avoir accouché dans les rues de Rome; selon d’autres, elle aurait été lapidée sur le champ; ou encore envoyée en pénitence dans un couvent pour le restant de ses jours. Quelle que soit la version, cela ne finit jamais bien pour l’usurpatrice.

«Son esprit brillant et sa piété auraient impressionné dans la capitale italienne, lui permettant de gravir rapidement les échelons de la hiérarchie ecclésiastique.»

Quelles sont les principales sources?

La première mention de cette papesse sans nom remonte au XIIIe siècle. Elle figure dans la «Chronique universelle de Metz» du moine dominicain Jean de Mailly. On la retrouve aussi dans le livre «Les Sept Dons du Saint-Esprit » de son confrère, l’influent dominicain Étienne de Bourbon. Mais c’est Martin de Troppau qui donne à l’histoire son véritable élan, en la rapportant en 1277 dans sa «Chronique des empereurs et des papes».

Martin de Troppau, originaire de Bohême, est l’auteur d’un des ouvrages historiques les plus lus du Moyen Âge. C’est lui qui situe toute l’histoire de la papesse Jeanne au IXe siècle, et à qui l’on doit la plupart des éléments dramatiques –notamment la grossesse et l’accouchement brutal en pleine rue. Dans une traduction moderne, on peut lire dans sa chronique: «Elle accoucha en chemin, entre Saint-Pierre et le Latran, mourut sur le coup et fut enterrée sur place, entre le Colisée et Saint-Clément.» Dans un autre manuscrit de cette même chronique, il est dit au contraire que Jeanne ne serait pas morte, mais simplement déposée et exilée. L’enfant, lui, serait devenu plus tard évêque d’Ostie.

La version de Troppau a marqué les esprits au point qu’elle figure dans la célèbre «Chronique de Nuremberg» de 1493 et dans d’autres récits historiques. Plusieurs papes du Moyen Age croyaient en l’existence d’une femme ayant siégé sur le trône pontifical.

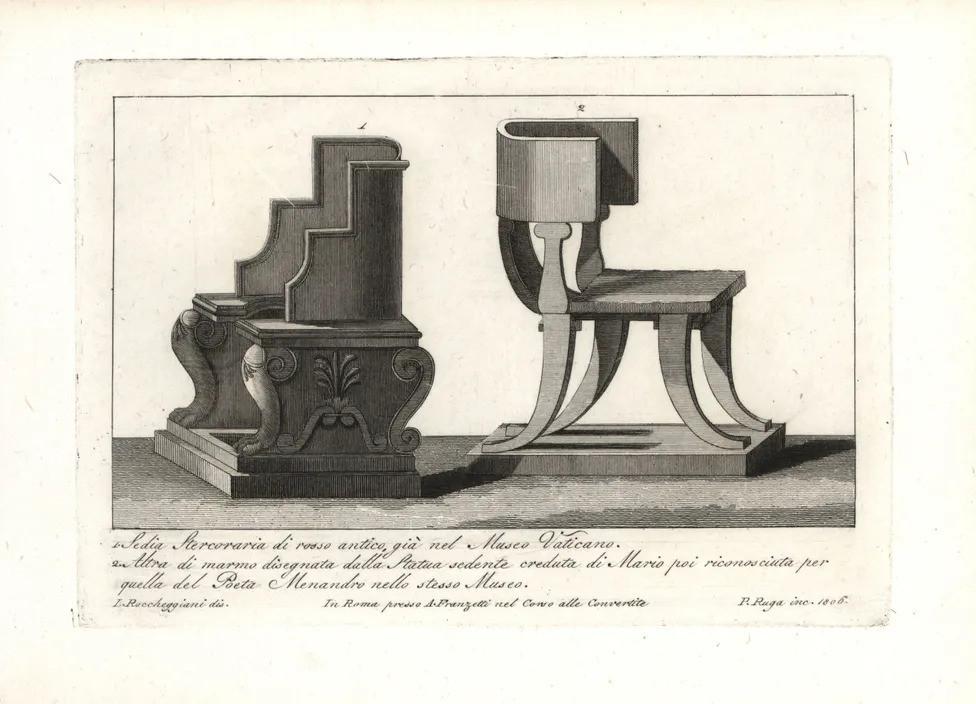

Parmi les autres «preuves» souvent invoquées par ceux qui croient à la papesse Jeanne figure la sedia stercoraria, un siège percé, censé avoir été utilisé au Moyen Age –après le scandale Jeanne– pour vérifier la présence de testicules chez les candidats au pontificat. Ce siège faisait partie du rituel d’intronisation papale, et serait un aveu indirect de la honte subie par l’Église.

D’autres documents indiquent que le roi anglo-saxon Æthelwulf aurait, pendant son règne, rendu visite à un pape nommé Jean. Un autre chroniqueur, Cord Bote, rapporte pour l’année 856 qu’un pape Jean aurait procédé au sacre de l’empereur Louis II. De plus, une pièce de monnaie datée des années 850 montrerait un pape «Johannes». Tout cela prouverait-il qu’une femme a réellement siégé sur le trône de Pierre?

Que penser du mythe?

Très probablement, rien du tout. Historiens et théologiens s’accordent aujourd’hui largement à dire que la légende de la « papesse Jeanne » est une excellente histoire –mais sans fondement historique. Il n’existe aucune source sérieuse et contemporaine du IXe siècle qui atteste son existence. Les dominicains qui en parlent pour la première fois n’étaient pas de simples opposants furieux de l’Eglise, mais leurs récits datent tous du XIIIe siècle –soit environ 400 ans après les faits supposés.

«Il n’existe aucune source sérieuse et contemporaine du IXe siècle qui atteste son existence.»

Même en tenant compte du chaos qui régnait autour du Vatican il y a 1.000 ans, époque où plusieurs papes concurrents pouvaient coexister, il n’existe aucune lacune plausible dans la succession pontificale où une «papesse Jeanne» aurait pu s’insérer.

Quant au fameux siège percé, censé vérifier la virilité du pape, les experts estiment aujourd’hui qu’il servait à un tout autre usage: symboliser l’humilité et l’ancrage terrestre qu’un pape ne devait jamais perdre durant son mandat.

Au IXe siècle, le pouvoir au Vatican était détenu par un cercle restreint de familles nobles romaines, qui plaçaient leurs propres membres sur le trône de Saint Pierre. Qu’une femme extérieure à ces réseaux ait pu non seulement dissimuler son sexe, mais aussi gravir les échelons du pouvoir jusqu’au sommet, relève de l’improbable. Par ailleurs, la critique de l’Eglise était alors non seulement légitime mais fréquente. Un scandale de l’ampleur d’une papesse aurait laissé bien plus de traces dans les archives historiques.

Pourquoi ce mythe est-il né?

Les raisons de la naissance de la légende restent floues. Celle-ci serait probablement liée à des courants anticléricaux ou à une critique indirecte de l’Eglise dans son ensemble. Certains historiens pensent qu’il s’agissait d’une satire ou d’un avertissement moral. Les dominicains, qui mentionnent la légende en premier, formaient un mouvement réformateur au Moyen Age: ils avaient tout intérêt à souligner les dysfonctionnements du Vatican pour donner du poids à leur message. Une femme sur le trône papal symbolisait alors, aux yeux des contemporains, la déchéance de l’institution ecclésiastique. Même si, de nos jours, une «papesse Jeanne» incarnerait tout autre chose: l’émancipation réussie.