Le décès en direct de Jean Pormanove, figure française des réseaux sociaux, interpelle. Comment se fait-il que des internautes aient assisté sans broncher à son calvaire?

Dans le flux de l’actualité, certains faits divers se produisent et soulèvent des questionnements qui dépassent très largement les seules circonstances des événements. Ainsi en est-il du décès de Raphaël Graven, un homme de 46 ans qui se faisait appeler Jean Pormanove sur les réseaux sociaux, survenu dans la nuit du 17 au 18 août dans la région de Nice.

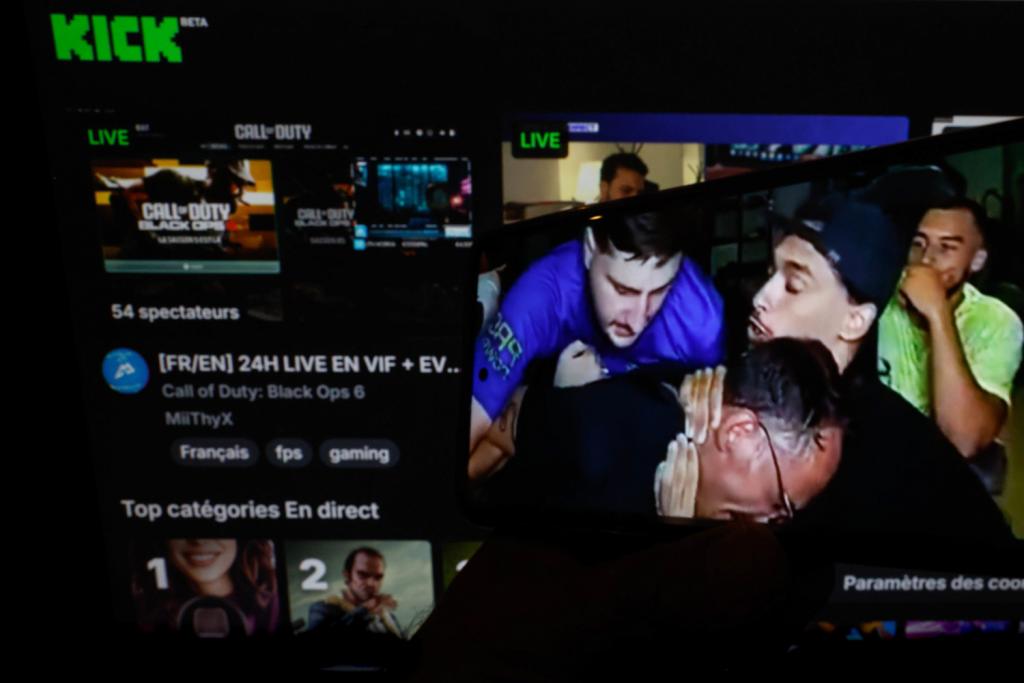

L’affaire a fait grand bruit en France et a retenti dans la presse internationale, tant elle perturbe les consciences. Très populaire sur les réseaux sociaux, Raphaël Graven est littéralement décédé en direct, à l’occasion d’un stream long de près de 300 heures et diffusé sur la plateforme australienne Kick. Celle-ci propose la diffusion en temps réel de vidéos étalant le quotidien des gens, de façon particulièrement macabre dans ce cas.

Cet ex-militaire s’était fait connaître ces dernières années en se reconvertissant en «créateur de contenus» sur différentes plateformes. Il s’agissait notamment de vidéos à caractère humoristique ou traitant de jeux vidéo. Mais la teneur des vidéos diffusées sur Kick, où sa chaîne comptait plus de 190.000 abonnés, était d’une autre nature.

«C’est comme si vous aviez des microarènes un peu partout, inaccessibles aux autorités de l’Etat. Chacun peut y assister, assis sur sa chaise, dans sa chambre.»

Il y apparaissait entouré de comparses se faisant appeler Coudoux, Narutovie et Safine. Ces deux derniers en particulier ont fait de Jean Pormanove une sorte de souffre-douleur, à l’occasion d’échanges –scénarisés, se défendent-ils– notoirement violents. Au menu, brimades et insultes, mais également des bousculades, des coups, des strangulations et autres jets de liquides et projectiles sur l’individu, maltraité en direct.

Le cas est d’autant plus interpellant que la plateforme fonctionne au moyen d’un juteux système d’abonnements et de dons en provenance de l’audience, s’apparentant à des encouragements à toujours pousser plus loin le curseur.

En décembre 2024, le média d’investigation français Mediapart publiait une enquête sur cette situation de maltraitance en ligne. En début d’année, les streamers Safine et Narutovie avaient été arrêtés puis relâchés dans le cadre d’une enquête préliminaire initiée par le parquet de Nice. Raphaël Graven avait lui-même déclaré être consentant et gagner des montants de l’ordre de 6.000 euros mensuels du fait de ces mises en scène destinées à «faire le buzz».

L’autopsie réalisée sur le corps de Raphaël Graven au lendemain de son décès exclut toute intervention d’un tiers qui en aurait expliqué les causes. Cela n’a cependant pas évacué les innombrables interrogations face aux contenus de ces directs visionnés et encouragés par des milliers d’internautes durant le longs mois, y compris lors de la douzaine de jours de stream ininterrompu qui ont précédé son décès.

Un souffre-douleur et des spectateurs

Ces questions sont juridiques, politiques ou encore économiques. Il en subsiste une autre, perturbante et quasi philosophique: qu’est-ce qui peut pousser des dizaines de milliers d’internautes à assister à ce genre de mises en scène sordides? Et comment en arriver à une situation où certains internautes encouragent la perpétration de tels actes et la diffusion de tels contenus en y participant financièrement?

On peut éventuellement établir un parallèle avec la diffusion de contenus pornographiques à très grande échelle, dans lesquels se mêlent humiliation, avilissement et violence, sous couvert d’un supposé consentement.

De longue date, pourra-t-on rétorquer, les humains assistent avec une espèce de fascination à des scènes dégradantes ou morbides, depuis les jeux du cirque jusqu’aux exécutions publiques, in illo tempore. Mais cette appétence pour la cruauté revêt de nouvelles formes, jusqu’alors cantonnées au registre de la fiction.

«Un commerce de la torture et de l’exploitation humaine en ligne, réalisées de manière plus ou moins consentie», tels sont les termes employés par Philippe Coen. Cet avocat parisien a cofondé en 2014 l’association Respect Zone, qu’il préside et qui dispose, depuis 2017, d’une antenne en Belgique. Cette ONG agit pour lutter contre les atteintes à la dignité humaine et pour instaurer davantage de respect –notamment des mineurs– en ligne.

Deux dimensions caractérisent de manière inquiétante l’affaire Jean Pormanove, selon lui: la diffusion instantanée à l’échelle internationale des contenus sur les plateformes telles que Kick et sa concurrente Twitch, couplée à un système de monétisation. Celui de Kick est alléchant: la plateforme ne ponctionne qu’un pourcentage particulièrement faible des abonnements, au regard des pratiques d’autres réseaux.

Jean Pormanove et le business de l’indignité

«On se situe dans l’absence totale d’exemplarité», commente encore Philippe Coen. Surtout, c’est la nature même des plateformes qui a rendu le phénomène insaisissable. «On peut faire référence aux jeux du cirque par exemple. Mais par le passé, ces agissements défoulaient les foules à une petite échelle, au vu et au su des autorités. Avec Kick, c’est comme si vous aviez des microarènes un peu partout, inaccessibles aux autorités de l’Etat. Chacun peut y assister, assis sur sa chaise, dans sa chambre. Et la plateforme suivie par un jeune de 12 ans ne sera pas forcément la même que son frère de 15 ans, laquelle sera différente de celle de la sœur de 18 ans», illustre l’avocat.

Il l’assure, les contenus problématiques sur ces plateformes en ligne dépassent largement le seul cas de Jean Pormanove. «C’est simple: avec notre association, nous nous sommes inscrits sur Kick. La chaîne qui nous a été le plus fortement suggérée par l’algorithme de la plateforme montrait de jeunes filles asiatiques dans des postures lascives, caméra allumée dans leur chambre, objectif braqué sur leur culotte. Il était proposé de l’inciter à changer de vêtements en fonction de l’argent que vous versiez. Le tout accessible depuis Paris.»

L’apathie écrase l’empathie

Interrogés sur la posture des internautes qui encouragent plus ou moins activement ces mises en scène, les psychologues reconnaissent notamment l’effet produit par l’écran. Il s’interpose entre le réel et le regard de l’assistance, pouvant donner lieu à l’illusion d’une fiction. Les individus à l’écran sont en quelque sorte déshumanisés.

«Le spectateur peut avoir l’impression de regarder un film. On voit, on entend, mais avec l’écran, on est coupé de la dimension sensorielle. On ne sent pas la chaleur, les odeurs, la proximité physique, etc. Tout cela va favoriser une consommation passive de ce qui est donné à voir et, au final, diminuer toute dimension empathique», explique Jennifer Denis, professeure en psychologie clinique à l’UMons.

L’affaire Jean Pormanove n’est pas sans rappeler un cas de figure bien connu en psychologie sociale, relève Fabienne Glowacz, psychologue clinicienne et professeure à l’ULiège. «Il s’agit du concept d’apathie du témoin», connu en anglais sous le nom de bystander effect. Il est apparu dans la foulée du viol et de l’assassinat d’une jeune femme en 1964 à New York. Cette affaire avait elle aussi frappé les esprits par l’absence d’intervention de plusieurs témoins.

«On voit, on entend, mais avec l’écran, on est coupé de la dimension sensorielle. On ne sent pas la chaleur, les odeurs, la proximité physique.»

«Ce cas de figure a été analysé et a donné lieu à nombre d’études en psychologie, explique Fabienne Glowacz. Lorsqu’aucune réaction ne vient contrecarrer l’apathie des témoins ou que personne ne vient porter secours à la personne, il y a une forme de paralysie. Le comportement du groupe a un impact très déterminant sur le nôtre, sans qu’on en prenne conscience. Il a été démontré que plus on augmente le nombre de témoins, plus l’apathie sera importante.»

L’anonymat des plateformes en ligne, la mise en avant des contenus par les algorithmes, la distance physique et l’effet produit par l’écran ne font que renforcer cet effet de neutralisation des responsabilités. «Les recherches le confirment: les réseaux sociaux sont des espaces propices aux violences cumulatives, avec une escalade due à l’affiliation d’une masse de gens. L’anonymat agit sur cette violence sans que soit conscientisé l’impact destructeur des agissements.»

La multiplication des contenus violents et/ou humiliants conduit à une banalisation, le risque étant alors que s’estompe toute forme d’empathie. «Face aux conséquences réelles de tels actes, il n’est pas rare de voir se renforcer des mécanismes de défense chez les spectateurs, comme le déni ou la rationalisation (après tout, ce n’est qu’un jeu)», observe Jennifer Denis.

Curiosité morbide

S’agit-il d’un voyeurisme sordide? «Avant d’utiliser ce terme, je dirais simplement que pas mal de spectateurs peuvent ressentir une forme d’excitation, pas forcément sexuelle, mais parfois émotionnelle, voire existentielle. Ce spectacle peut déclencher des réactions physiologiques fortes, de la curiosité, de l’adrénaline, une tension. Certains auteurs parlent de l’avènement d’homo crudelis, avec une nouvelle forme d’existence au monde» où l’homme prend du plaisir face au trash, au sensationnel, à l’avilissement.

La curiosité mal placée n’est pas neuve. «Nous sommes en proie à des pulsions traumatophiliques. Lorsqu’on voit un accident de l’autre côté de l’autoroute, on regarde, pas pour jouir de la souffrance de l’autre mais en raison d’une curiosité un peu morbide.» Lorsque ce penchant se décline en redoutable modèle économique et que le dispositif a tendance à éteindre toute forme d’empathie, il ne peut que conduire à des dérives.

C’est que l’exposition de personnes jusque dans leur intimité la plus profonde suscite l’appât du gain, comme l’illustre le cas de Jean Pormanove. Face aux spectateurs, des individus se mettent en scène, recherchant tantôt la notoriété, tantôt des moyens financiers. «Leur vie privée devient une marchandise», résume Jennifer Denis.

La question du consentement du souffre-douleur émerge inévitablement. «Il n’est peut-être pas très librement éclairé, malgré ce qu’il a lui-même déclaré. Quel est l’état de nécessité des personnes qui s’autoavilissent? Quel est leur état psychologique? Y ont-ils trouvé un moyen de recouvrer des moyens économiques ou une illusion de reconnaissance qui faisaient défaut? Jusqu’à quand la personne est-elle consentante?», s’interroge Philippe Coen. Ce sont autant d’interrogations qui rendent l’affaire complexe, certes, mais aussi extrêmement troublante sur un plan moral.

«Le jour où American Express et Amazon Pay refuseront de collaborer…»

«Une nouvelle illustration, glaçante, de la facilité avec laquelle des contenus dangereux circulent sur les plateformes numériques.» C’est en ces termes que Vanessa Matz (Les Engagés), ministre fédérale en charge du Numérique, a qualifié le contexte du décès de Raphaël Graven. En tant qu’autorité politique, elle appelle à une meilleure application des règlements européens, spécifiquement le DSA (Digital Services Act) en vertu duquel les plateformes sont censées retirer les contenus illicites.

«Au-delà d’un meilleur respect du cadre légal, la lutte contre les dérives des réseaux sociaux et plateformes de streaming passera par des actions à tous les étages», estime Philippe Coen, président de Respect Zone, association qui a porté plainte contre Kick aux côtés de la ministre française chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz. «Il faut faire preuve de créativité», suggère-t-il, depuis la prévention jusqu’à l’intervention des autorités, en passant par la sollicitation de créateurs de contenus à succès, qui pourraient devenir des relais d’opinion. «Si des acteurs comme Kick, Twitch ou Meta ne collaborent pas pour orienter leurs principaux influenceurs vers des causes saines et vertueuses, ce sera compliqué d’en sortir», redoute l’avocat.

Son association plaide aussi en faveur d’une responsabilisation des banques et services de paiement en ligne par lesquels transitent les abonnements et autres paiements des internautes. C’est la mise en œuvre du principe follow the money, qui instaurerait une sorte de traçabilité. «Ces organismes facilitent la monétisation du système et portent leur part de responsabilité. Le jour où American Express et Amazon Pay refuseront de collaborer avec des plateformes qui n’assurent pas une modération adéquate des contenus», ce business de la souffrance humaine éprouvera bien plus de peine à se développer, ajoute Philippe Coen.