L’effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance, définit la tendance des individus très incompétents dans un domaine donné à surestimer leurs capacités. Le syndrome, théorisé par deux chercheurs américains en 1999, peut sévèrement polluer les relations sociales et professionnelles.

Devant l’auditoire B.12, c’est l’affairement. Les derniers étudiants se pressent hors de la salle d’examen, la mine déconfite ou le sourire triomphant. Ils rejoignent leur groupe de camarades plongés en plein débrief’ de l’épreuve d’anatomie. «C’était hyper facile, fanfaronne Sacha. Honnêtement, si j’ai pas 18, je comprends pas.» Deux semaines plus tard, la sentence tombe. 3 sur 20. La pire note de la promo. Sacha a «le seum». La science, elle, dira plutôt que le jeune homme souffre de «l’effet Dunning-Kruger».

Théorisé par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger en 1999, le concept désigne la tendance des individus les moins compétents dans un certain domaine à surestimer leurs capacités. «C’est un biais de perception, explique Bénédicte Pichard, psychologue et coach professionnelle. Ces personnes incompétentes vont être incapables de réaliser qu’elles ignorent tout un tas de choses et vont faire preuve d’une grande confiance en elles.»

Pour aboutir à leurs conclusions, Dunning et Kruger ont mené une étude sur une cohorte d’étudiants en psychologie à l’Université de Cornell (New York). Ils les ont soumis à des tests dans trois domaines: la logique et le raisonnement, la grammaire et l’humour. A la fin des épreuves, les étudiants devaient s’auto-évaluer et estimer leur classement par rapport au nombre total de participants. Une constante en est ressortie: les étudiants aux résultats les plus faibles (dernier quartile) s’étaient systématiquement surévalués, alors que les plus compétents (premier quartile) s’étaient évalués correctement, voire souvent sous-évalués.

Un «déficit métacognitif»

Les chercheurs ont expliqué cette tendance par un biais cognitif dont souffriraient les incompétents, qui seraient en quelque sorte «ignorants de leur incompétence». «On parle de déficit métacognitif, précise Kenzo Nera, chercheur postdoctoral en psychologie sociale à l’Université libre de Bruxelles (ULB). La métacognition, c’est la capacité à prendre du recul sur son propre raisonnement, sur ses propres pensées et à développer un regard critique sur son propre fonctionnement. Or, selon Dunning et Kruger, les incompétents en seraient dépourvus. Ils seraient finalement victimes d’une double peine: ils seraient à la fois ignorants et ignorants de leur ignorance.»

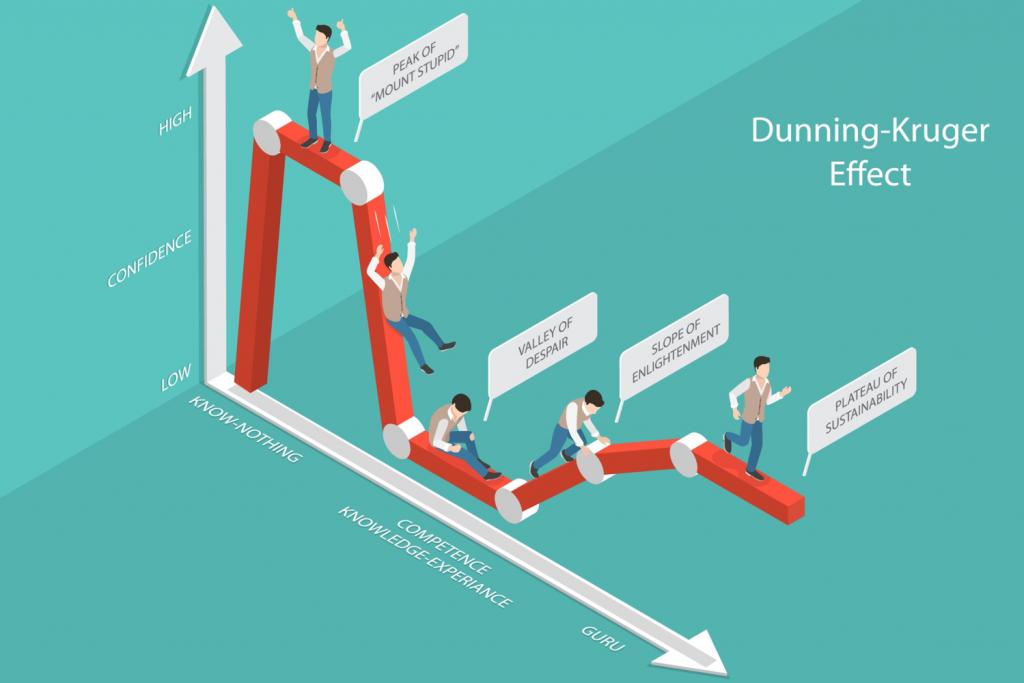

Les conclusions des psychologues américains ont été schématisées en une courbe, qui retrace l’évolution de la confiance en soi selon son degré d’expertise. L’individu qui n’en sera qu’au début de son apprentissage manifestera rapidement une forte confiance en ses compétences. Un stade que les chercheurs qualifient de «montagne de la stupidité». «Certains débutants croient, à tort, que le peu qu’ils viennent d’apprendre sur un sujet constitue la totalité du savoir», observe Bénédicte Pichard. Une tendance qui peut s’expliquer par le penchant cérébral à la simplification, à savoir à réduire la complexité insaisissable d’un sujet en un message facilement intelligible. Un phénomène indéniablement renforcé par les réseaux sociaux.

Une théorie critiquée

Vient ensuite la «vallée de la désillusion», également appelée «vallée de l’humilité».Plus l’individu va creuser le sujet, plus il va être confronté à ses nuances… et plus il va douter. Sa confiance va chuter drastiquement. S’il poursuit encore son apprentissage, l’individu va peu à peu remonter la «pente de l’élucidation», pour finalement atteindre le «plateau de consolidation». C’est le stade où le degré de confiance en son expertise est le plus réaliste: l’individu est conscient de ses compétences, tout en reconnaissant ses éventuelles lacunes.

Les travaux de Dunning et Kruger ont toutefois fait l’objet de nombreuses critiques. D’abord, sur la méthodologie et l’échantillonnage utilisés, jugé trop restrictifs. Mais également sur les conclusions dressées par les psychologues. «Toute une série d’études postérieures ont mis en évidence que l’effet de surconfiance peut s’expliquer par d’autres facteurs que l’éventuel déficit métacognitif», précise Kenzo Nera. Certains auteurs en ont même conclu que l’effet Dunning-Kruger ne serait qu’une pure fabrication statistique.

L’excès de confiance des incompétents pourrait par exemple être renforcé par une sorte de biais de confirmation. L’individu peu informé va peut-être sélectionner des sources biaisées qui vont dans son sens. Ou se comparer à son entourage, encore moins compétent que lui sur le sujet donné, ajoute Kenzo Nera. «Il aura alors l’impression de dominer les conversations, ce qui entretiendra l’illusion de sa compétence, insiste le chercheur. Il s’agit donc plutôt d’un processus social de validation que d’un véritable handicap dans la perception de ses compétences.»

L’effet Dunning-Kruger, un mal alpha?

En psychologie, l’effet Dunning-Kruger est souvent opposé au syndrome de l’imposteur. Théorisé par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes en 1978, le concept fait référence aux personnes qui jugent leur réussite illégitime ou l’attribuent à la chance ou à des facteurs externes plutôt qu’à leurs propres compétences. Il fait également écho à l’ultracrépidarianisme, à savoir la tendance des individus dépourvus de connaissances sur un sujet précis à donner leur avis sur ledit sujet, souvent avec assurance voire arrogance.

Tout comme l’ultracrépidarianisme, l’effet Dunning-Kruger peut résulter en des difficultés relationnelles, tant sur le plan social que professionnel. «Ca peut mener à des tensions ou des conflits dans les équipes, car l’individu sera absolument convaincu de sa position, et ne voudra rien entendre de ce que son collègue perçoit, pense ou veut faire», observe la coach Bénédicte Pichard.

Pour la psychologue, ce biais de perception est également à analyser sous le prisme du genre. Les hommes seraient-ils plus enclins à surestimer leurs compétences que les femmes, qui, elles, seraient plus sujettes à développer le syndrome de l’imposteur? Plusieurs exemples récents semblent corroborer cette théorie. A commencer par ce sondage de YouGov de 2023, qui a resurgi sur les réseaux sociaux au début de l’été. Près de la moitié (46%) des Américains s’y disaient plutôt confiants (voire très confiants!) en leurs capacités à faire atterrir d’urgence un avion de ligne, contre à peine 20% des Américaines. Un excès de confiance masculine qui a eu le don d’irriter les experts de l’aéronautique, rappelant à qui voulait l’entendre que l’atterrissage restait la phase la plus complexe d’un vol… même pour les pilotes.

Une éducation différenciée

Autre anecdote révélatrice de l’assurance décomplexée du sexe masculin, dans le monde sportif cette fois. La tenniswoman française Pauline Payet (ex-557e mondiale), agacée des railleries répétées des hommes se vantant de pouvoir lui coller une raclée, a décidé d’affronter une série de joueurs bien classés. Bilan après douze rencontres: onze victoires, pour une seule défaite.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Sur le plan scientifique, les travaux sur l’effet Dunning-Kruger sont peu étudiés sous le prisme du genre. Trois chercheuses ont décidé de pallier ce manque et ont publié, en juin 2025, de nouveaux résultats dans le Journal of Behavioral and Experimental Economics. «Si les femmes et les hommes sont en moyenne aussi mauvais les uns que les autres pour évaluer leurs propres compétences, ce biais de perception prend des directions opposées, soulignent les chercheuses. Les femmes ont tendance à manquer de confiance en elles, tandis que les hommes ont tendance à être trop confiants.»

Une observation que la psychologue Bénédicte Pichard attribue à une différenciation éducationnelle dès le plus jeune âge. «Généralement, les petits garçons vont être poussés à l’assertivité, à la prise de risques et à la distinction par leurs accomplissements, note la coach professionnelle. Alors que l’éducation des petites filles est beaucoup plus centrée sur le paraître.»