Dans son dernier livre L’Art de l’ivresse, le philosophe Laurent de Sutter s’intéresse à l’histoire de cet état «hors de soi» à travers des figures historiques. On découvre chez ces célèbres imbibés, l’ascendant libérateur que l’ivresse peut avoir sur l’art, l’utopie, la vérité, la puissance ou même l’action politique des hommes.

Il y a chez lui des armoires remplies de fioles d’alcool tentantes: whisky, rhum, absinthe, gin, pastis, armagnac, poire Williams, une eau de vie de cidre, une eau de vie de framboise, une autre à base de pommes Golden, un élixir de bière, une liqueur de plantes aromatiques de nos jardins, un amaro bavarois… On ne reconnaît point de marques commerciales. Laurent de Sutter est un amateur de spiritueux bio ou naturels, dont le goût et l’arôme renouent avec la tradition et le fruit de la terre. Si le philosophe belge confesse pratiquer l’écriture en étant absolument sobre, l’ivresse fait néanmoins partie de son art de vivre.

Dans son dernier livre, L’Art de l’ivresse, il s’intéresse à l’histoire de cet état «hors de soi», de déséquilibre et d’oubli à travers de célèbres figures du Bagdad du IXe siècle, du Japon de l’ère Meiji, de la France des alchimistes qui découvrirent la distillation ou encore de l’Amérique des écrivains de la Lost Generation qui se perdaient dans les cocktails, cette innovation popularisée par la prohibition d’alors. Chez tous ces imbibés, qui aimaient se mettre en danger, on découvre, avec fascination, l’ascendant libérateur que l’ivresse peut avoir sur l’art, l’utopie, la vérité, la puissance ou, même, l’action politique des hommes. Laurent de Sutter ne fait guère l’apologie de la boisson, mais bien celle de l’ivresse et par là même, du rêve d’un impossible. Un rêve que le monde actuel, qui s’est trompé d’excès, semble avoir perdu.

D’où vient votre fascination pour l’ivresse? D’expériences personnelles?

C’est d’abord une expérience existentielle de la rencontre avec des substances qui peuvent provoquer des effets. Et parmi toutes celles qui ont croisé ma vie, c’est l’alcool qui m’a le plus intéressé. Bien sûr, quand on a 20 ans, il y a des imaginaires liés à l’alcool qu’on peut rattacher à des figures comme James Bond, connu pour sa consommation de Martini. Mais il y a aussi tout le romantisme moderniste. Je suis un mec du XXe siècle qui a été traversé par les questions de l’ivresse, depuis l’ivresse baudelairienne jusqu’à celle de la Lost Generation incarnée par des génies littéraires comme Dorothy Parker, William Faulkner, Ernest Hemingway ou Raymond Chandler qui, pendant la prohibition, avaient fait de l’égarement dans les cocktails un mode de vie.

«Dans l’ivresse, il y a à la fois la notion de poison et de remède.»

Avec, chez vous, une attirance pour tous les alcools?

Ce qui me fascine dans l’alcool, c’est l’infinie variation des goûts qui peuvent être conçus à partir d’une substance faite d’un nombre limité de molécules chimiques. Ces molécules de l’alcool sont les mêmes partout, ce sont des congénères, mais leurs déclinaisons sont sans limite. Cette richesse d’exploration dans le monde des vins, des spiritueux ou des bières et la manière dont cela se traduit dans des expériences d’intoxication qui ont pour but de produire un effet est vraiment fascinante.

Que produisent ces expériences d’intoxication? De la pensée? Vous écrivez que la pensée a besoin de l’ivresse, au risque sinon de se scléroser, de s’automatiser…

Oui, par exemple. En réalité, quand on parle de l’ivresse, le premier réflexe est d’en souligner les dangers, la mise en danger de celui ou celle qui s’y livre et la mise en danger des autres, et puis aussi les problèmes de santé publique que cela engendre, avec le coût qu’on connaît pour la sécurité sociale. Tout cela est réel et de nombreux scientifiques sont bien plus experts que moi pour en parler. Mais, personnellement, je voulais dépasser ce réflexe et m’interroger non pas sur ce qu’est l’ivresse mais sur ce qu’elle nous fait. J’aime le pragmatisme en philosophie, donc m’intéresser aux conséquences pratiques de l’existence des choses. J’ai ainsi voulu essayer de comprendre ce que l’ivresse peut nous faire quand on réfléchit à l’art, à la pensée, mais aussi à la société, à la vérité, à l’être…

L’ivresse peut-elle aider à créer?

Pas forcément. L’ivresse peut aussi empêcher toute création. Dans un entretien où il évoquait son alcoolisme passé, Gilles Deleuze parlait du pénultième, soit l’avant-dernier verre ou plutôt celui qui précède le verre de trop, «le dernier dans son pouvoir», celui qui permet de continuer sans s’écrouler. C’est cette continuité qui constitue la question de l’ivresse. Laquelle ne se résume pas à une quantité d’alcool qu’on engloutit. C’est plutôt quelque chose avec laquelle il faut apprendre à danser. Il y a une culture de l’ivresse. Or, dans notre société, la vision de l’ivresse est dichotomique, avec d’un côté des désirs de sobriété extrêmement forts et, de l’autre, une envie de se lâcher complètement. Dans l’ivresse, il y a cependant à la fois la notion de poison et de remède. C’est une histoire de pratiques en réalité.

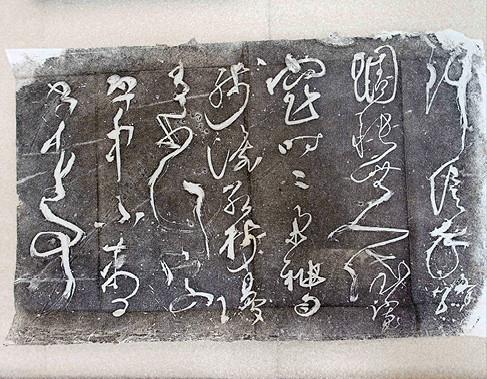

L’exemple du célèbre calligraphe chinois Zhang Xu, que vous évoquez dans votre ouvrage, est pour cela édifiant…

Absolument, parce que la tradition chinoise, elle, n’est pas obsédée par l’ivresse, comme la tradition philosophique européenne. Chez les Chinois, pour les sages et les artistes, l’ivresse c’est boire dans un contexte social, d’échanges d’idées. On regarde la Lune tout en vidant des coupes de vin de riz. Cela fait partie des choses. Chez nous, on s’enivre, puis on regrette immédiatement, puis on recommence et on regrette encore… Ce qui est intéressant chez Zhang Xu, c’est qu’il prenait très au sérieux cette imprégnation ivre et, en la faisant rencontrer sa calligraphie, il crée une forme artistique, la «cursive folle», qu’il n’aurait jamais pu inventer s’il s’était contenté de respecter les formes canoniques de la calligraphie chinoise. C’est littéralement, chez lui, une forme d’écriture imbibée qui entraîne des effets insolites sur son pinceau.

Mais cette création ivre ne réussit pas à tout le monde?

Pas du tout, c’est vrai. Ce qui est beau dans le geste de Zhang Xu, c’est d’ailleurs sa relation avec un certain danger, le risque du ratage, du pathétique. Ce déséquilibre, dont notre société sécuritaire a peur, est l’autre nom du mouvement. En équilibre, on ne bouge pas. Le déséquilibre implique toujours un abîme vers lequel on avance avant de se rattraper. Avancer, c’est risquer de se casser la gueule. Les figures sur lesquelles je me suis penché dans mon livre ont justement accepté cette danse risquée jusqu’au bout.

Dans un chapitre consacré au célèbre poète arabe du IXe siècle Abû Nuwâs, qui défendait une certaine éthique de l’ivresse, l’«adab», vous dites que l’ivresse permet d’oublier. Oublier quoi?

Oublier tout ce qu’on vous impose de vous souvenir. Car nos souvenirs, ce ne sont pas juste les circonstances de notre vie. Ils sont aussi paramétrés par des critères d’acceptabilité ou d’inacceptabilité. Souvenez-vous qu’on conduit à droite! Souvenez-vous de vos tables de multiplication! Souvenez-vous qu’on se comporte de telle manière en société! Ce sont quelque part les souvenirs de la civilisation dans laquelle on vit et qui parlent à travers nous. Pour Abû Nuwâs, qui vivait dans le Bagdad du IXe siècle, alors la capitale du monde et la première ville de l’histoire dépassant le million d’habitants, il y avait la nécessité d’inventer une langue qui aille avec cet espace nouveau et différent des rencontres du désert. Il devait oublier sa tradition pour en inventer une nouvelle. Mais en réalité, il renouait avec quelque chose de très ancien.

C’est-à-dire?

Quand les hommes étaient encore nomades, ils avaient des lieux de rassemblement, des espaces construits que des paléoanthropologues ont retrouvé en Turquie, en Iran, en Chine ou en Amérique du Sud, avec des traces de nourriture et aussi de fermentation alcoolique, à une époque où l’agriculture sédentaire n’existait pas. Les hommes ont donc commencé à faire fermenter des graines et des fruits avant de faire du pain. C’est l’hypothèse «beer before bread». Or on sait que l’alcool a un effet sur la totalité du cerveau, c’est Noël dans tous les lobes. Mais, physiologiquement, il suscite une inhibition du cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision et associé à l’égoïsme. L’hypothèse est qu’en engourdissant cette partie du cerveau, l’alcool a permis à des gens qui n’y étaient pas prédisposés d’entreprendre des choses ensemble. Faulkner ne disait-il pas que la civilisation commence avec la distillation? C’était une boutade. Mais il y a du vrai là-dedans.

Dans la religion chrétienne, il y a un lien direct entre le vin et Dieu. C’est le sang du Christ. Pourtant, dans notre culture, l’ivresse publique est réprimée, encore aujourd’hui. Paradoxal?

Dans certains pays, ce sont même les manifestations d’ivresse publique qui sont réprimées. En Norvège, une brigade policière est chargée de faire le tour des bars pour voir si vous avez l’air torché, si vous marchez droit, ne parlez pas trop fort, etc. Cela signifie que l’ivresse a toujours été une question politique. A la fois une question d’espace public et une question de finances publiques via les accises sur l’alcool. Cette hypocrisie est très ancienne. D’un côté, on condamne moralement, de l’autre, c’est «file-moi le pognon». Remarquez que les tentatives d’assèchement absolu, comme la prohibition aux Etats-Unis, se sont soldées par des échecs monumentaux.

Si l’ivresse est politique, est-ce aussi parce qu’elle véhicule l’idée de transgression, de sortie de rails, qui fait sa puissance?

Oui, parce qu’elle permet d’expérimenter que nous ne sommes pas nous-mêmes. L’ivresse nous rappelle que nous sommes des éponges traversées par des forces, des expériences, des souvenirs, des choses qui viennent d’autres que nous, et que la maîtrise de soi n’est qu’une illusion et un désir politique. Parce qu’un individu qui est identifié, c’est très pratique. On peut lui assigner des responsabilités, lui donner des papiers, le contrôler, lui interdire de se comporter de telle ou telle façon. L’ivresse, c’est le moment où ça se met à déraper.

C’est pour cela qu’elle peut être une source d’utopie, d’action, de révolution, même?

Elle le peut, mais ce n’est évidemment pas automatique. Parce qu’il y a toujours cette ambiguïté des possibilités de l’alcool, à la fois poison et remède. Cela dit, l’ivresse peut s’avérer un puissant carburant de l’excitation des masses. On a découvert cette réalité sociale avec les révolutions et au XIXe siècle quand les ouvriers ont quitté les campagnes pour s’installer dans les villes. Ces masses ont été identifiées comme des êtres nouveaux, imprévisibles et dangereux, avec un risque d’excitation et de contamination qui donne une force supérieure à la somme des individus qui la composent. Dans ce contexte révolutionnaire, l’ivresse a fait l’objet de controverses parmi les historiens. Certains ont relativisé la Révolution française, par exemple, en disant que c’était un soulèvement d’ivrognes. D’autres, au contraire, ont soutenu qu’il s’agissait d’une ivresse réellement révolutionnaire et pas juste des «borrachos» qui s’effondraient dans le caniveau et enfonçaient leur baïonnette dans tous les coins.

Ici, il s’agit alors d’une sortie de soi collective?

Oui, une sortie de soi également du point de vue du système politique dans lequel on vit. L’ivresse permet de penser l’impossible, de le visualiser, même si c’est en bégayant, avec la bouche pâteuse. Dans les célèbres Dialogues politiques entre trois ivrognes de Nakae Chômin, deux inconnus débarquent chez maître Hankai qui a des tendances à la picole. Tous trois se disputent sur l’avenir du Japon de l’ère Meiji à la fin du XIXe en vidant une bonne bouteille d’eau-de-vie. A la fin, Hankai a le dernier mot et propose un système de démocratie parlementaire, ce qui, aujourd’hui à nos yeux, n’a rien d’exceptionnel et paraît même le plus chiant au monde. Mais, dans le contexte japonais troublé de l’époque, c’était la chose la plus impossible qui soit. Cela montre qu’il n’y a pas d’utopie sobre…

La sobriété, justement, est-elle le contraire de l’ivresse? Il n’y a pas de vérité sobre? In vino veritas?

La vérité fait toujours irruption dans notre monde d’une manière qui est de l’ordre de la surprise. S’il y avait une vérité sobre et absolue, dans le domaine de la beauté ou du bon par exemple, il y a longtemps qu’on l’aurait découverte et mise sur papier. L’affaire serait réglée. En réalité, cela fait plus de 2.500 ans qu’on se creuse la tête. La vérité est un chemin. C’est toujours cette chose impossible que l’on peut rendre possible à un moment donné. Donc, pour moi, il n’y a de vérité que ivre de par la puissance qui l’accompagne.

Dans un chapitre sur les alchimistes, vous écrivez que transformer une boisson fermentée en alcool aussi pur que possible permettait de révéler la vérité cachée de la substance mais aussi sa puissance propre. Qu’est-ce que cela révèle?

Qu’au contact du vin, de l’alcool, on ne voit pas le vrai, bien sûr que non, mais on peut faire l’expérience d’une force de vie, d’une puissance et d’une énergie analogue à l’énergie et à la puissance dont on a besoin pour faire naître une vérité. Quand Rabelais reprend l’expression «la vérité est dans le vin» –pas en latin mais en grec «Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια»–, c’est à l’époque où les alchimistes mettent au point la distillation. Ceux-ci appellent leur substance purifiée de toute eau «aqua ardens» ou «aqua vitae», parce qu’elle était susceptible de brûler et parce que l’alcool obtenu par densification était considéré comme manifestant une considérable augmentation de puissance. A l’époque, maîtriser l’art de la distillation était une condition pour exercer le métier d’apothicaire et in vino veritas était la devise de la science.

Aujourd’hui, le mot sobriété est utilisé à toutes les sauces. N’est-ce pas parce qu’on s’est trompé d’ivresse dans le monde actuel de la consommation et de l’extraction?

On s’est trompé d’excès. Chaque être humain est une somme d’expériences, de rencontres, d’histoires, d’images, de vies, d’âges… Nous sommes des accumulateurs et c’est cette accumulation qui fait de nous ce que nous sommes. Mais, à un moment, on a confondu la possession dans son sens noble avec l’idée de brûler, l’idée qu’accumuler c’est détruire et non pas conserver. Aujourd’hui, chaque nouvelle addition détruit la précédente et c’est ça au fond le problème. C’est l’extractivisme ou l’ultrafashion. Il ne s’agit pas de rajouter des choses dans sa garde-robe, mais de faire de la place, de changer en permanence. Il y a là quelque chose de fou.

Ne faudrait-il pas proposer une autre forme d’ivresse plutôt que la sobriété pour convaincre de la nécessité de changer?

Oui, les politiques d’austérité sont d’ailleurs des politiques de décroissance qui appauvrissent le monde et créent un système qui s’autonourrit de crises. Depuis la fin des accords de Bretton Woods, la monnaie est complètement abstraite, fictive, ce qui donne aux Etats la possibilité de créer des richesses de manière illimitée avec, certes, un risque d’inflation. Le remboursement de la dette n’est finalement qu’un jeu d’écriture. Je suis un adepte de la Modern monetary theory qui est défendue par des économistes hétérodoxes, surtout américains et proches de Bernie Sanders, et qu’explique Stephanie Kelton dans son livre traduit en français Le Mythe du déficit, la naissance de l’économie du peuple. Le seul rôle de l’Etat, en définitive, est de dépenser. La question est de savoir comment.

«La seule ivresse qui semble exister aujourd’hui est celle de la destruction.»

Ici aussi, il y a des perspectives qui paraissent relever de l’impossible mais qui seront possibles un jour, notamment en matière de redistribution?

Oui, mais quand on voit les crétins qui gouvernent de nombreux pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord, ce n’est pas gagné tout de suite… La seule ivresse qui semble exister aujourd’hui est celle de la destruction. Beaucoup de formations politiques ont des choses à se reprocher, y compris à gauche, où l’impossible ne fait plus partie du discours.

Vous avez aussi participé au livre Naturellement gnôle qui prône un retour au goût premier des spiritueux. En résumé, point d’ivresse industrielle, mais une ivresse naturelle?

La qualité du carburant de l’ivresse est fondamentale. Le problème est que le marché des spiritueux est dominé par de grosses multinationales comme Diageo, Pernod Ricard, Beam Suntory ou Bacardi-Martini. Même les fameux whisky tourbés et fumés de l’île d’Islay appartiennent à ces groupes. Cela pose la question du goût, d’autant que ces multinationales poussent à diminuer la teneur en alcool pour payer moins de droits d’accise. Retrouver le vrai goût de l’alcool, c’est retrouver le goût de la terre. On a oublié que le vin, la bière, les spiritueux sont au départ des produits agricoles. Qui se pose la question de savoir quel grain a été utilisé pour fabriquer un whisky, comment il a été malté? On regarde plutôt s’il a été vieilli dans un fût de Bourbon ou de Sherry, ce qui ne dit rien sur sa matière première qui a pourtant une importance capitale.

Finalement, pour vous, être ivre, c’est vivre? La médecine avertit pourtant de plus en plus sur les méfaits de l’alcool…

Ou vivre, c’est être ivre. Les médecins ont raison, l’alcool est un poison. Mais, si la sobriété permet de vivre plus longtemps, ça ne répond pas à la question du «comment?». Nietzsche parlait, lui, de la grande santé. Il considérait que la santé du corps n’était pas seulement est en jeu, mais aussi celle de l’esprit, que ce sont les forces qu’on mobilise pour faire en sorte que la vie vaille la peine d’être vécue. Si, pour vous, c’est une question de durée et que vous êtes heureux comme ça, formidable. Mais si vous faites l’hypothèse que l’ivresse rajoute un peu d’intensité dans votre vie et qu’en testant cette hypothèse vous vous apercevez que cette intensité n’est plus là sans l’ivresse, c’est bien également. Je pense, en revanche, que l’ivresse solitaire est a priori un échec car c’est manquer la dimension de monde que l’ivresse nous rappelle, comme lors des révolutions ou des rassemblements du Paléolithique.

Bio express

1977

Naissance, à Bruxelles.

2006

Soutient une thèse de doctorat en droit à l’ULB, Politiques de la représentation.

2007

Publie son premier essai Pornostars. Fragments d’une métaphysique du X (éd. de la Musardine).

2013

Reprend aux Presses universitaires de France la direction de la collection «Perspectives critiques».

2017

Devient professeur de théorie du droit à la VUB.