A travers l’imprimante qui suscite souvent la colère de ses utilisateurs, les chercheurs Mathilde Roussel et Matthieu Raffard appellent à rétablir une relation saine avec les technologies.

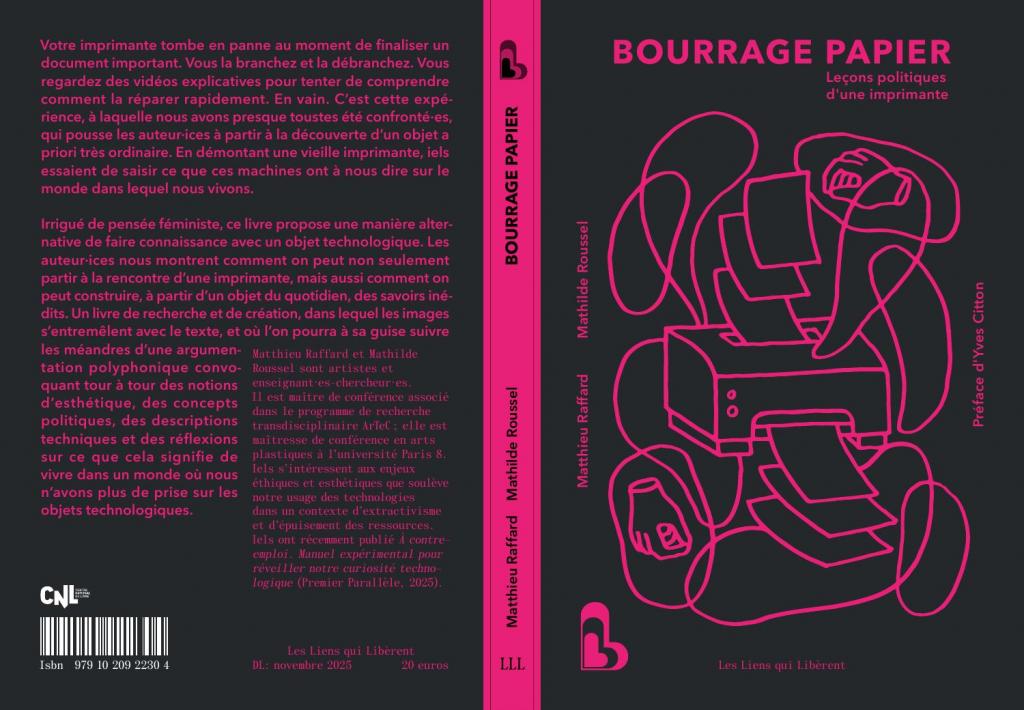

Chercheurs à l’université Paris 8 et artistes, Mathilde Roussel et Matthieu Raffard, fondateurs de l’atelier Raffard-Roussel, ont voulu montrer que certains objets de notre quotidien ne cessent «de déborder de la place que l’on pense [leur] avoir assignée». Pour le montrer, ils ont jeté leur dévolu sur l’imprimante, expliquant, dans Bourrage papier (1), que celle-ci «a quelque chose à nous apprendre sur le monde dans lequel nous vivons».

«Les imprimantes font partie des objets que nous avons le plus souvent envie de maltraiter. Il suffit souvent d’un simple bourrage papier pour que nous ayons envie de prendre cet appareil et de le fracasser par terre. […] Pourquoi les imprimantes déclenchent-elles tant de colère?», constatent les auteurs. Or, le bourrage papier est encore le dysfonctionnement que beaucoup arrivent le plus souvent à résoudre. Que dire alors de la panne de la cartouche d’encre? L’atelier Raffard-Roussel s’est attelé à démonter et manipuler des imprimantes récupérées dans la rue pour tenter de s’en approprier le fonctionnement. Mission difficile. Autant l’extérieur d’un tel appareil est conçu pour séduire l’utilisateur, autant son intérieur le décourage le plus souvent de tenter toute réparation. Aussi, les auteurs proposent-ils de mettre en place un «cryptoscore» indiquant un niveau de lisibilité d’un objet technologique, comme le nutriscore précise la qualité nutritionnelle des aliments. A cette impossibilité organisée de réparer soi-même un «hyperobjet» s’ajoute la pratique de l’obscolescence programmée à coups de puces qui «bloquent le dispositif à partir d’un certain nombre de feuilles imprimées» ou qui décrètent les cartouches «comme vides […] alors qu’il reste une quantité d’encre importante dans leur réservoir».

Pour le tandem, ces objets technologiques sont «des espaces de pouvoir qui sont structurés par un régime d’autorisations et de privilèges dont l’objectif est de décider qui a le droit (ou non) d’effectuer certaines actions». Les auteurs prônent donc de restaurer des relations plus saines entre l’être humain et la machine, notamment par des expérimentations artistiques qui, en tant que lecteur, nous ont paru quelque peu hermétiques. L’essentiel est cependant dans la réappropriation, par le citoyen, de sa liberté face à l’emprise croissante des technologies.

(1) Bourrage papier. Leçons politiques d’une imprimante, par Mathilde Roussel et Matthieu Raffard, Les Liens qui libèrent, 224 p.

Ces objets sont «des espaces de pouvoir structurés par un régime d’autorisations et de privilèges».