Quelque 69 ans après la catastrophe du Bois du Cazier, qui a causé la mort de 262 mineurs, une équipe de scientifiques continue de se battre au côté d’un fils orphelin pour identifier les dernières victimes qui n’ont pas pu l’être. Un combat contre le temps et l’oubli. Et pour la dignité.

Sur l’une des stèles enrobées de rouille, il y a cette inscription: Philippe Detobel, décédé en 1988. Que fait-il là, parmi les cercueils des mineurs morts d’asphyxie au fond de la mine du Bois du Cazier, le 8 août 1956? Il était l’un des leurs, l’un des rares à être sortis vivants de cette souricière. Trois décennies après cette catastrophe industrielle sans égale, il a souhaité que son cœur de charbon repose au côté de ses pairs. Ainsi sont les mineurs.

Le 8 août 1956, le soleil ne brillait pas différemment sur Marcinelle. A plus de 700 mètres de profondeur, 275 hommes, de douze nationalités, s’activent. Un petit monde, sous la terre, pulvérisé en un instant par un accident a priori évitable: un wagonnet, coincé à la suite d’une erreur humaine dans la cage d’ascenseur, va entraîner la torsion et la chute d’une poutrelle de métal, la rupture de câbles électriques et d’une conduite d’air comprimé, le bris d’une canalisation d’huile sous pression. Dans la foulée, un incendie éclate. Au fond de la mine, 262 mineurs sont condamnés à mort par asphyxie au monoxyde de carbone, dont 136 Italiens. Ils ne reprendront plus leurs vêtements civils, accrochés à des cintres hissés sous le plafond dans la salle dite «des pendus». Près de 70 ans plus tard, dix d’entre eux sont enterrés sans identité au cimetière de Marcinelle, sous une plaque estampillée «Inconnu».

Août 1956. Alors que de la fumée s’élève dans le ciel de Marcinelle et que les premières familles, inquiètes, accourent pour se masser devant les grilles du charbonnage, les secours s’organisent: les pompiers, l’armée, la Croix-Rouge, la protection civile, tous arrivent au plus vite pour tenter de sauver qui peut l’être. Les premiers corps sont remontés du fond le 9 août. Le temps presse: les chances de survie dans la mine, sans air frais, sont minces. Aucune information n’est transmise aux familles, faute de savoir quoi leur dire et quels noms citer. Le silence est lourd, enrubanné de fumées. Pendant quinze jours, les recherches se poursuivent, jour et nuit. Jusqu’à ce que tombent les mots de ce sauveteur, descendu au plus bas de la mine, à 1.035 mètres sous terre: «Tutti cadaveri.» Seuls treize mineurs en auront réchappé, dont certains dans un état semi-comateux.

C’est tout ce qui reste de leur proche: une montre, une clé, une boîte à tartines, une chaussette, un bidon d’eau.

Des sacs en plastique

Trois jours plus tard, le choix est fait de ne plus montrer les corps des mineurs aux familles. Par décence: la plupart ne sont plus présentables. La nature a repris ses droits. Certains corps sont carbonisés, d’autres, gonflés par les litres d’eau déversés par les pompiers, les derniers ont été écrasés lors des explosions déclenchées par l’incendie.

Remonté à la surface, chaque mineur est dévêtu et lavé, puis examiné et autopsié par un médecin légiste. La moindre cicatrice, la trace d’une fracture, un petit tatouage, toutes les particularités de ces hommes sont notées pour faciliter, ensuite, leur identification. Leurs vêtements sont également lavés et rangés, avec les éventuels effets personnels retrouvés auprès d’eux, dans un sac en plastique numéroté. Ensuite chaque corps est emballé avec soin dans une couverture puis dans une gaine en plastique, également numéroté, comme les cercueils, munis d’une fiche nominative. Un travail rigoureusement effectué à l’époque, avec les moyens des années 1950. Et qui s’avèrera extrêmement précieux, des décennies plus tard.

Il faut imaginer ces femmes, frères, cousins, transpercés de chagrin et encore incrédules, à qui l’on présente ce dérisoire sac en plastique. C’est tout ce qui reste de leur proche: une montre, une clé, une boîte à tartines, une chaussette, un bidon d’eau. Tout cela était-il bien à lui? De leur réponse dépend l’identification formelle des mineurs morts au fond. Ainsi avait-on procédé aussi, en 1912, pour reconnaître les victimes du naufrage du Titanic… Les lampes, numérotées, auraient certes pu faciliter l’identification de leur propriétaire. Mais dans leur fuite pour échapper aux flammes ou aux éboulis, des mineurs les ont perdues. En 1956, ceux-ci ne portaient pas non plus de vêtements de travail particuliers. Tous étaient habillés un peu de la même manière, en singlet, leur pantalon parfois retenu par une simple ficelle. Rien ou si peu qui les distingue les uns des autres.

«Il portait un tatouage léger sur un des bras: “Pensée à ma femme”. Et des chaussettes en laine beige.»

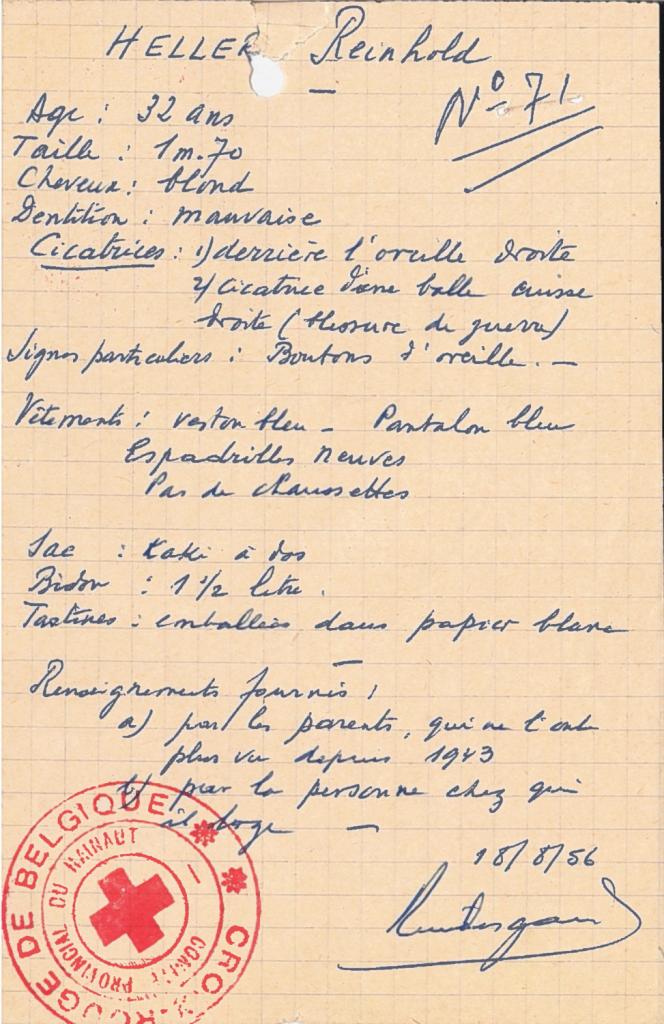

Alors, pour tenter d’éviter toute confusion, le personnel de la Croix-Rouge et les policiers questionnent les familles présentes au charbonnage: leur mari, leur frère, leur cousin présentait-il des cicatrices particulières sur le corps ou un autre signe de reconnaissance singulier? «Il portait un tatouage léger sur un des bras: « Pensée à ma femme », raconte l’épouse d’une des victimes. Et des chaussettes en laine beige.» Quelle était la couleur de ses cheveux, de ses yeux? Quel était son âge? Quelle était sa taille? Présentait-il une dentition particulière? Portait-il des bottines ou des sandales, ce matin-là? Comparés aux fiches médicales d’avant la catastrophe retrouvées par les archivistes du Bois du Cazier, certains de ces éléments seront décisifs pour identifier des mineurs. «Veston bleu, pantalon bleu, espadrilles neuves, pas de chaussettes, assure une logeuse venue reconnaître le corps de son locataire. Dentition: mauvaise, cicatrice d’une balle dans la cuisse droite (blessure de guerre), tartines emballées dans du papier blanc.»

Certaines familles n’ont en effet pas suivi leur proche venu travailler dans les mines belges. Alors, ce sont les logeuses qui ont été appelées pour procéder à l’identification. Les proches présents à Marcinelle ne maîtrisaient pas non plus toujours bien le français. «Dans ces conditions difficiles, des erreurs de reconnaissance des victimes ont pu survenir, glisse Colette Ista, directrice du Bois du Cazier. Il se peut aussi que des familles n’aient pas reconnu les objets qui leur étaient présentés.» Parfois, ce sont des mineurs qui ont identifié l’un des leurs, à ses chaussures ou à la croix qu’il portait autour du cou. Maigres indices, qui ont pu faire basculer tout un processus de reconnaissance…

«Il est possible que des objets soient passés d’un corps à l’autre dans la panique qui a suivi l’incendie, avance Michele Cicora, qui a perdu son père Francesco dans la catastrophe. On dit que certains corps auraient été retrouvés enlacés ou en contact étroit les uns avec les autres. Une erreur de transcription n’est pas non plus exclue. Et certains dossiers ont pu se perdre.»

En novembre et décembre 1956, 131 cercueils, encadrés par l’armée, prennent la route de l’Italie pour y être enterrés. Les autres mineurs décédés, venus de Grèce, de Pologne, d’Ukraine ou d’Algérie, seront portés en terre en Belgique. Les derniers corps de mineurs seront remontés de la mine en novembre et décembre 1957, soit 17 mois après la catastrophe. Et, jusqu’il y a peu, quatorze corps de mineurs sans nom étaient enterrés sous la pelouse d’honneur du cimetière de Marcinelle.

Michele, l’obstiné

De son père, Michele Cicora ne se souvient pas. «Je ne me rappelle rien de mon enfance», murmure-t-il. Il avait 4 ans à la mort de son père Francesco, un ouvrier des routes et des champs payé à la journée, venu travailler au Bois du Cazier en 1948 pour permettre à sa famille d’échapper à la pauvreté. Comme des milliers d’Italiens, séduits par les promesses du pacte belgo-italien de 1946 qui assurait à la péninsule du charbon, en échange de main-d’œuvre. Michele, cadet d’une fratrie de sept enfants, est, lui, resté au village de San Giuliano di Puglia, où sa mère –«une héroïne»– veille seule sur eux. Entre 1948 et 1956, son père ne rentre que trois fois en Italie. Mais il écrit toutes les semaines. «Mon corps en a presque assez dit et je ne veux pas mourir d’épuisement dans la mine», assure-t-il, quelques mois avant sa mort, dans un courrier à son épouse. Du haut de ses 4 ans, Michele ne comprend pas tout. Aussi regarde-t-il, dans chaque enveloppe venue de Marcinelle, si son père ne s’y trouve pas. Après la catastrophe, aucun courrier ne parvient à la famille Cicora pour attester que tous les corps des mineurs ont bien été remontés du fond. Ni que Francesco a été formellement retrouvé.

Trente ans plus tard, Michele est à Marcinelle. Il erre dans les allées du cimetière, une photo de son père à la main. Où diriger ses pas? Le Bois du Cazier, à l’époque, est à l’abandon, envahi par les herbes folles. Que faire? Où chercher? Où déposer des roses quand on n’a pas de tombe à fleurir?

Quand, en 2008, Michele est enfin assuré que tous les corps ont été remontés, que les rumeurs faisant état de cercueils remplis de sacs de sable sont infondées, que des mineurs inconnus sont ensevelis à Marcinelle, l’idée de procéder à une analyse ADN pour identifier ceux-ci s’impose à lui. Dès lors, seul d’abord, il remuera ciel, terre et autorités tant belges qu’italiennes pendant dix ans pour y parvenir. «Ces deux pays ont une dette envers les mineurs qui ont payé de leur vie le redressement économique de la Belgique. Personne ne leur a mis le pistolet sur la tempe pour qu’ils viennent travailler ici. Le pistolet, c’était la misère et la pauvreté», argumente-t-il. Peu à peu, il convainc. «Je me suis beaucoup reproché qu’on ne se soit pas occupés plus et plus tôt des inconnus», reconnaît Colette Ista. Le conseil d’administration du Bois du Cazier donne immédiatement son feu vert à l’opération d’identification.

Il s’agit d’exhumer les corps des mineurs inconnus de Marcinelle, de retrouver leurs proches pour obtenir des échantillons d’ADN et d’ensuite les comparer à ceux qui seront prélevés sur les dépouilles dans le but d’enfin rendre un nom à celles-ci. Patiemment, à coups de courriers, d’appels téléphoniques et de courriels, Michele retrouve la trace des familles des mineurs non identifiés en Italie et, avec l’aide du Bois du Cazier, en Belgique, en Allemagne, en Grèce et en Algérie. Huit d’entre elles se joignent à sa démarche. Même si elle est risquée. Une telle procédure remue, y compris des souvenirs familiaux douloureux. Rien ne dit que l’objectif poursuivi sera atteint. Et il n’est pas exclu qu’un mineur identifié se révèle ne pas être le père biologique de ses enfants… Enfin, il ne faut pas forcer des familles qui n’auraient pas voulu savoir. L’affaire est donc délicate.

Approché pour représenter la famille Cicora en 2019, l’avocat carolo Jean-Philippe Mayence n’hésite pas. Son grand-père, magistrat, avait participé au procès du Bois du Cazier. «Ça ne me serait pas venu à l’idée de refuser, assure-t-il. Ni de me faire payer. On n’avait pas l’accord de toutes les familles, mais on a agi au nom de la majorité. Il fallait le faire: ensuite, il serait trop tard, les liens biologiques seraient trop distendus.» A l’été 2020, une requête est introduite au nom de huit familles pour demander l’exhumation des corps. Le bourgmestre d’alors, Paul Magnette, accepte. Un permis d’urbanisme pour réaménager la pelouse d’honneur, parcelle 34, classée au patrimoine de l’Unesco, doit également être demandé. Il est octroyé en septembre 2021. Enfin, il faut convaincre les familles de donner leur ADN, en Italie mais aussi en Grèce, en Belgique, en Allemagne, en Algérie. Un travail de fourmi. «On pourra toujours se demander pourquoi l’Etat belge n’a pas davantage pris les choses en main lui-même, glisse le médecin légiste François Beauthier. Une catastrophe comme celle-là ne survient heureusement pas souvent.»

Lire aussi | Bois du Cazier: les non-dits d’un drame

Du zinc, par bonheur

Ce n’est pas la moindre des opérations qui débute le 4 octobre 2021, lorsque des machines commencent à pelleter dans la parcelle du cimetière de Marcinelle. Elles y travaillent trois jours, à l’abri des regards indiscrets. Au bord de la fosse, Michele observe. «C’est l’un de mes moments d’émotion les plus forts», glisse-t-il. Se peut-il que son père soit là?

En coulisses, toute une équipe de spécialistes a été mobilisée, au départ de la cellule Disaster Victim Identification (DVI) de la police judiciaire fédérale. «Le Bois du Cazier, c’est l’histoire du pays, commente Patricia Vanderlinden, première inspectrice principale à la DVI. Tenter cette identification, on le devait bien aux mineurs morts parce que les Belges ne voulaient plus travailler dans la mine.» Comme leurs collègues de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC), ces experts ne travaillent que pour l’Etat. D’autres spécialistes sont contactés: anthropologues, odontologues, médecins légistes. La même question est posée à chacun: êtes-vous prêt à vous lancer dans ce projet particulier, qui consistera à tenter de redonner un nom, six décennies après les faits, à ce qu’il reste de ces corps? La réponse est oui.

«Les premières réunions se sont tenues au Bois du Cazier pour planifier le travail, en déterminant le rôle de chacun et en essayant d’envisager tous les scénarios possibles, raconte Denis Fontaine, entrepreneur de pompes funèbres à Charleroi. Quid si on ne trouve rien? Si les cercueils sont vides? Comment communiquer avec les familles, avec les médias? On avait un plan B, C, D, E, F… Il ne fallait pas non plus salir le passé ni le travail accompli à l’époque.» «On ne savait pas non plus dans quel état on trouverait les corps, ajoute Stijn Desmyter, expert judiciaire auprès de l’INCC. Rien n’assurait que nous pourrions obtenir des résultats avec l’analyse ADN.»

En octobre 2021, quatorze cercueils de bois et de zinc sont extraits de la terre, ainsi que deux autres dont les occupants ont, eux, été identifiés. Ils sont acheminés dans des fourgonnettes vers le funérarium de Denis Fontaine, à Charleroi. Sa vaste salle d’autopsie pourra accueillir les corps des mineurs le temps nécessaire. Soit environ 18 mois. «Il n’y a pas de raisons de ne pas le faire si on peut soulager des familles. Et si c’était de nos parents qu’il s’était agi?, interroge Denis Fontaine. Certains nous ont dit qu’il fallait laisser les morts en paix. Ce n’est pas à nous de décider. Chaque famille a sa façon de se débrouiller avec ses morts.»

Avec une infinie délicatesse, les cercueils en zinc –c’est à ce matériau que l’on doit le bon état de conservation des dépouilles– sont découpés. Les corps en sont extraits puis déposés un par un sur les tables d’autopsie. Il n’en reste que des os sans odeur. Des morceaux de couverture attestent qu’ils ont bien été enveloppés, au sortir de la mine. Les mains des mineurs ont été jointes. Le personnel de la Croix Rouge et les sauveteurs de 1956 ont fait de l’excellent travail. Trois corps, polytraumatisés sans doute à la suite d’une explosion, doivent être entièrement reconstitués. L’un d’entre eux était allongé face contre terre dans son cercueil. Il s’est avéré qu’un autre, victime de multiples fractures, avait chuté dans la cage d’ascenseur.

Dans la salle d’autopsie, les experts s’activent. Ils sont parfois plus de 20 à circuler entre les tables, vêtus d’une blouse chirurgicale, d’un masque, d’un tablier. A midi, ils mangent ensemble. Le reste du temps, efficaces, professionnels, ils font face à des corps muets qu’ils cherchent à faire parler. Tous ont trouvé évident d’ouvrir la porte de ce lieu si particulier à Michele. Qui s’est arrêté, longuement, devant chaque dépouille, la première fois qu’il y est entré. «Si ton père est parmi eux, nous le retrouverons», lui a souvent répété Patricia Vanderlinden. Il la croit.

Armés de pinceaux et de brosses à dents, de tamis pour récupérer le moindre petit élément qui pourrait tomber, les anthropologues nettoient d’abord les squelettes à l’eau savonneuse et au Dettol. Puis les experts reconstituent les corps en remettant à sa place chacun des 206 os que compte un squelette humain. Un inventaire des ossements est dressé et ainsi, le profil biologique de chaque individu est reconstitué. Les dépouilles sont examinées sous toutes les coutures: taille des os, fractures éventuelles, anomalies de croissance, dentition…

Les scientifiques se partagent le travail: certains se concentrent sur la détermination de l’âge, d’autres sur la mesure du crâne ou la stature. Il faut entre deux et quatre jours pour examiner complètement un squelette. Le front, le menton, les orbites, tout passe au crible des compas d’épaisseur, des pieds à coulisse électroniques et autres toises. Sept méthodes différentes sont appliquées pour estimer l’âge lors du décès, dont l’usure des dents et des articulations et la fusion des sutures crâniennes.

Ensuite, chaque expert dresse son tableau de synthèse. «On a classé nos résultats d’identification en colonnes « hautement probables », « probables » ou « sérieux doutes », détaille Caroline Polet, anthropologue biologique à l’Institut des sciences naturelles. Nos résultats coïncidaient avec ceux des odontologues et des médecins légistes. Avec les données ante mortem dont nous disposions grâce aux archivistes du Bois du Cazier, certaines identifications ont été simplifiées. La fiche médicale de l’un des mineurs, par exemple, signalait qu’il avait le poignet cassé et nous avons retrouvé la trace de la fracture sur l’une des dépouilles. Un autre, beaucoup plus jeune, a été facile à reconnaître grâce à ses dents. Cette mission n’avait pas qu’un caractère scientifique. Sa dimension humaine, notamment lorsque nous avons rencontré les descendants des mineurs, était très touchante. Nous savions que nos conclusions étaient lourdes de conséquences. C’est un sentiment d’utilité qu’on ne ressent pas toujours…»

Pendant ces mois de travail, tous les participants à cette mission particulière ont travaillé bénévolement. Les coûts de l’exhumation et des analyses ADN n’ont pas été imputés aux familles. «C’était la moindre des choses, estime Philippe Lefèvre, anthropologue médico-légal attaché à l’ULB. Ces gens sont morts pour relancer notre industrie. La démarche de Michele m’a beaucoup touché. Comme la solidarité instinctive qui s’est mise en place entre experts, sans aucune frontière linguistique. Qu’une famille vous remercie de ce que vous faites vaut tout l’or du monde.»

Ce travail de mémoire, tous les chercheurs y trouvent du sens. Et tous avouent avoir ainsi pris conscience de ce qu’étaient les conditions de travail des mineurs au sortir de la guerre. «A l’époque, ils n’avaient pas d’habits de travail ni de sécurité, relève Caroline Polet. Ils travaillaient en espadrilles ou en sandales. On a retrouvé des fractures d’orteils chez plusieurs d’entre eux. Et ils ne voyaient leur famille qu’une fois par an au maximum.»

Au bord de la fosse, Michele observe. Se peut-il que son père soit enterré là?

L’ADN en renfort

C’est à l’issue de tous ces examens qu’intervient la comparaison entre l’ADN prélevé dans les dents et les fémurs des mineurs et celui des membres de leur famille. «Les démarches pour obtenir cet ADN, sur des brosses à dents ou des écouvillons frottés dans la bouche, n’ont pas toujours été faciles, raconte Colette Ista. Car on entre ainsi dans la vie de familles où il y a pu y avoir des conflits liés au départ du père. Par exemple, une fille de mineur a accepté de donner son ADN mais n’a pas souhaité que les résultats lui soient communiqués.»

La DVI a procédé aux prélèvements d’ADN en Belgique et a servi d’intermédiaire avec ses collègues grecs et italiens qui ont fait de même dans leur pays. Une fois les échantillons récoltés, la DVI les a acheminés à l’INCC. «Nous avons reçu une boîte de seize pots contenant les dents des mineurs, confirme Stijn Desmyter. Les fémurs, eux, étaient placés dans des emballages en papier.» Une fois poncés et purifiés, les experts en ont extrait moins d’un demi gramme. Puis ont procédé aux analyses. Lorsque les parents retrouvés étaient éloignés du mineur dans l’arbre généalogique, appel a été fait à des laboratoires norvégiens pour peaufiner le travail.

Le 5 avril 2023, quatre ans après le lancement de la procédure, deux mineurs sont formellement identifiés: Oscar Pellegrims et Dante Di Quilio. Les examens étant terminés, toutes les dépouilles sont réinhumées au cimetière de Marcinelle. Un an plus tard, le 20 mars 2024, c’est au tour de Rocco Ceccomancini (19 ans). En juillet 2025, l’ancien prisonnier de guerre allemand Reinhold Heller est identifié, après que les équipes du Bois du Cazier ont retrouvé ses proches en Allemagne. «Nous serions tous très émus, touchés et heureux que Reinhold retrouve sa famille», avaient-ils écrit dans une lettre adressée au Bois du Cazier.

D’autres résultats tombent, parallèlement: l’ADN prélevé sur quatre mineurs ne correspond à aucun échantillon fourni par les familles. «La DIV nous a appris quels étaient les profils exclus, raconte Colette Ista. Le père de Michele est l’un d’eux. Nous avons dû le lui annoncer, avec le plus de douceur possible.»

«Je devais être prêt à recevoir un résultat négatif, assure Michele. Le risque d’une erreur commise en 1956 était réel et je le savais.» Sa déception n’en est pas moins immense: il ne pourra honorer la promesse faite à sa mère de rapatrier le corps de son mari pour qu’il repose auprès d’elle et de certains de ses enfants dans le cimetière de leur village d’origine. Outre Francesco Cicora, trois autres mineurs restent introuvables: Edmondo Cirone, Francesco Martinelli et Eduardo Romasco. «Quand on s’est rendu compte que Francesco n’était pas là, ce fut un choc», se souvient Philippe Lefèvre. Où est-il, alors? Dans une tombe en Italie où des gens se recueillent à tort devant lui depuis 69 ans? «Le monde s’est écroulé à la lecture des résultats, abonde Patricia Vanderlinden. Nous voulions tellement croire que nous retrouverions Francesco…»

Les résultats sont considérés comme non concluants pour quatre mineurs. Il existe une probabilité, mais pas une certitude, qu’il s’agisse bien de Bruno Pompeo, Nicolas Katsikis, Pietro Basso et Secondo Petronio. Il faudrait d’autres échantillons d’ADN pour pouvoir assurer leur identité. «Sur le plan scientifique, quatre exclusions et quatre identifications, c’est un beau bilan», assure Caroline Polet. Cela console-t-il?

Aucun résultat, enfin, n’a pu être obtenu pour deux mineurs, Amar Belamri et François Allard, faute de disposer d’échantillons d’ADN prélevés auprès de leurs proches. Le Bois du Cazier vient d’ailleurs de lancer un appel pour retrouver des membres de leur famille. «J’aimerais que les quatre mineurs jugés non concluants soient identifiés pour l’an prochain», formule Patricia Vanderlinden.

«La vérité a un prix. Et il est parfois élevé.»

«On ne lâche rien»

Sans doute des familles se recueillent-elles aujourd’hui devant des corps qui ne sont pas celui de leur proche. Mais il n’est ni réaliste ni imaginable d’exhumer tous les mineurs morts au Bois du Cazier pour s’assurer de leur identité. Il faudra donc que chacun s’accommode de la situation, aussi douloureuse soit-elle. Pour autant, l’équipe des experts n’est pas prête à abandonner le combat. Elle ne s’est pas fixé d’ultimatum. «On ne lâche rien», glisse Patricia Vanderlinden. Tant qu’il y a moyen de poursuivre les recherches, en retrouvant des familles ouvertes à l’analyse d’ADN, ces scientifiques poursuivront leur travail. «Il faut fermer toutes les portes, embraie Philippe Lefèvre. Or, certaines sont encore ouvertes aujourd’hui. A un moment, on risque d’atteindre les limites humaines de la science: comment ne pas aller trop loin pour ne pas faire de dégâts?»

Il est désormais question d’exhumer un autre mineur, enterré à Marcinelle, dont on sait aujourd’hui que l’identité renseignée pour lui n’est pas la bonne. Se pourrait-il qu’il s’agisse du père de Michele? Rien ne le garantit. «La vérité a un prix, glisse Stijn Desmyter. Et il est parfois élevé.»

Depuis Londres où il vit, Michele n’imagine pas facilement revenir au Bois du Cazier dès lors que son père ne s’y trouve pas. «Il me faudrait son corps pour que je puisse terminer mon deuil, souffle-t-il. Ce qui me console, c’est d’avoir tout tenté. Tout ce qui était possible a été fait. Je l’ai vu de mes yeux en observant la façon dont les experts travaillent. Rien ne peut nous être reproché, même si l’issue, pour moi, n’est pas celle que j’espérais. Je ne sais pas si mon père me voit, là où il est. Mais j’espère qu’il est fier de moi.»

Lire aussi | L’inévitable retour des mines en Wallonie