SANS ÊTRE L’UN DES PENSEURS DES IDÉAUX RÉVOLUTIONNAIRES, NAPOLÉON EN A ÉTÉ LE PROMOTEUR. DE MÊME, LES NOUVEAUX PRINCIPES DE STRATÉGIE MILITAIRE FORGÉS À SON ÉPOQUE ONT ÉTÉ ÉLABORÉS PAR D’AUTRES PRÉCURSEURS. TOUT LE BRIO DE L’HOMME DE TERRAIN RÉSIDE DANS SON APPLICATION DE CES THÉORIES POUR REMPORTER D’ÉCLATANTES VICTOIRES SUR LE CHAMP DE BATAILLE.

Avant même que n’éclate la Révolution française, une génération » éclairée » de militaires fait son apparition en France. Une modernisation rapide et radicale est à l’oeuvre dans toute la société française, y compris dans l’armée. La jeune garde bouscule toutes les normes, malgré la résistance guindée des maréchaux de la Cour de Versailles. Les jeunes officiers sortent des sentiers battus. Ils pensent différemment et se passionnent pour de nouveaux auteurs. Le chevalier Jean du Teil, entre autres, à qui l’on doit l’ouvrage révolutionnaire De l’usage de l’artillerie nouvelle dans la guerre de campagne. De son côté, l’ingénieur Vaquette de Gribeauval réforme fondamentalement la conception de l’artillerie, en allégeant et rationalisant les armes. Quelques années plus tard, ses avancées aboutiront à une domination absolue de l’artillerie française dans les premières campagnes de la République. D’autres réels chefs-d’oeuvre paraissent dans la foulée de cet esprit novateur, comme les Principes de la guerre de montagnes du lieutenant-général de Bourcet, ou encore l’ Essai général de Tactique du général de Guibert.

Sous l’impulsion du général du Teil, Bonaparte a étudié les nouveaux principes militaires avec la plus grande rigueur. Du Teil, de Bourcet et de Guibert lui ont appris comment une armée suffisamment mobile et rapide peut favoriser la victoire, que la supériorité numérique à un moment précis de la bataille peut renverser la balance, et les atouts d’une communication fluide entre les corps d’armée pour s’assurer l’avantage même quand les forces sont en sous-nombre.

Or, si la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Pour voir ces nouveaux principes mis en action, il faudra attendre les premières campagnes napoléoniennes, près de dix ans plus tard. En élaborant leurs nouvelles théories de l’art militaire, du Teil et de Guibert se rendaient bien compte que seul un chef pourvu de dons très particuliers serait à même de les concrétiser. » Un homme qui sortirait du lot et accéderait à la notoriété sans abuser de beaux mots ni de grands livres « , prédit le général de Guibert dans son Essai général de tactique. » Quelqu’un de peu instruit qui aurait réfléchi silencieusement, n’ayant probablement aucune idée de son talent, jusqu’à ce qu’enfin il ait une chance de pouvoir l’exercer. Cet homme sera très influent et prompt à s’adapter aux circonstances, exploitant leur élan pour mieux rebondir. » De telles paroles résonnent comme une prophétie, mais qui eût cru que l’homme dont il rêvait dirigerait plus qu’une armée, plutôt un continent entier ! Napoléon a découvert les grands principes de la théorie martiale à la veille de la Révolution française. Il les a ensuite magistralement perfectionnés et mis en oeuvre.

UN TACTICIEN FORT AGAÇANT !

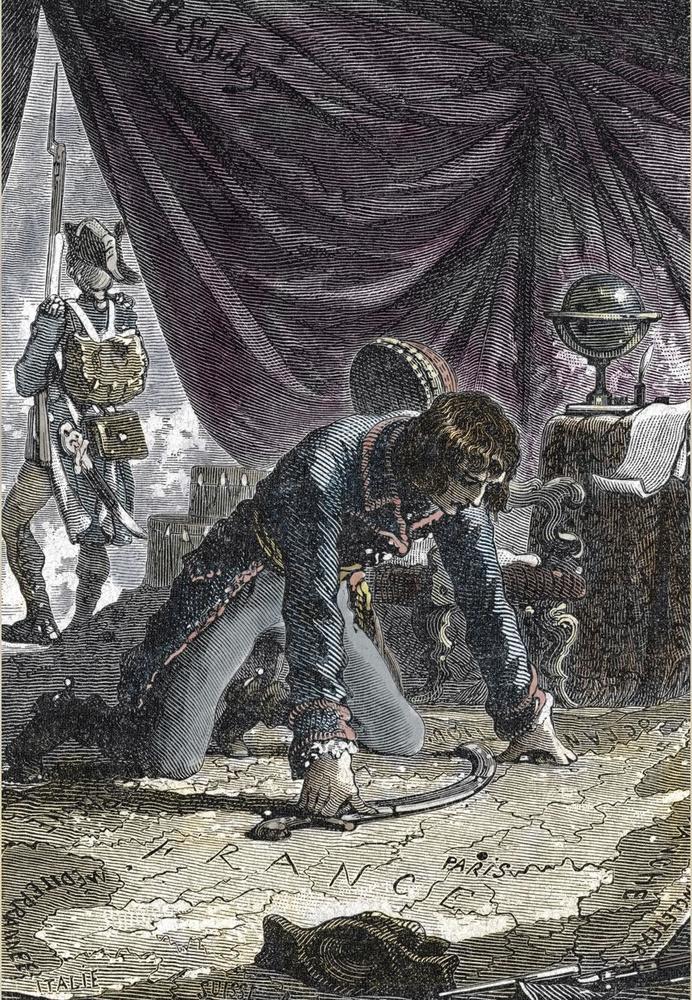

C’est en 1796 que le génie militaire de Napoléon retiendra pour la première fois l’attention des Européens, à l’occasion de son intervention en Italie du Nord. Chargé par le gouvernement républicain de repousser une invasion de l’Autriche dans la région frontalière avec le Piémont, il ne s’en tiendra pas là. Le 11 avril 1796, il fait entrer ses troupes dans la vallée du Pô par le col de Cadibone, entre les Alpes et les Apennins. Dans les violents affrontements qui éclatent aussitôt, l’infériorité numérique de son armée n’empêchera pas Bonaparte de remporter trois batailles consécutives – le 12 avril à Montenotte, le 13 à Millesimo et le 14 à Dego – isolant ainsi les Sardes de leurs alliés autrichiens. Minutieusement planifiée, la moindre décision tactique de Bonaparte s’est avérée payante. Il avait mieux anticipé chaque bataille que l’adversaire. Personne ne parvenait à acheminer les troupes aux bons endroits avec autant de célérité. En étudiant les cartes d’état-major, il repérait sans faille les postes d’embuscade et les moindres opportunités à saisir, tant pour son propre camp que pour celui de ses ennemis.

Deux semaines plus tard, les Français ont déjà engrangé six victoires supplémentaires et envahi quatre forts autrichiens. Cinquante mille prisonniers de guerre ont été capturés et la conquête de tout le Piémont est presque acquise. Bref, Napoléon avait trouvé au nord de l’Italie le terrain idéal pour révéler son génie militaire. » Nous n’y comprenions rien « , a déclaré un officier hongrois, interrogé après sa capture à la bataille de Lodi. » L’ennemi contre lequel nous devions nous battre était tantôt devant nous, tantôt derrière, avant de resurgir sur notre flanc. On ne savait jamais au juste comment ce général allait positionner ses forces. Quelle exaspération ! Cette façon de batailler va à l’encontre de toutes les règles militaires. «

En Italie, Napoléon a exploité les grands principes qui caractériseront toutes ses manoeuvres ultérieures : répartition initiale des forces en trois divisions dans des camps séparés d’une trentaine de kilomètres ; regroupement rapide des troupes par une mise en marche avant le point du jour ; conquête d’une position centrale d’où sont lancées les attaques contre les différents régiments ennemis ; destruction des lignes de communication adverses ; déploiement des bataillons de façon à encercler l’ennemi dans une nasse ; renforcement de l’assaut frontal par une attaque éclair sur les flancs ; exploitation des cours d’eau pour prendre l’arrière-garde ennemie par surprise ; concentration d’une compagnie en supériorité numérique à un point spécifique du champ de bataille. Enfin, l’atout suprême de l’armée française était sa vitesse de déplacement sans précédent, avec une énergie constante et indéfectible durant l’action.