APRÈS LA PRISE DE POUVOIR DE NAPOLÉON EN QUALITÉ DE PREMIER CONSUL, D’IMPORTANTES RÉFORMES SOCIALES SONT MISES EN CHANTIER. LES PRINCIPES DES LUMIÈRES SONT CONVERTIS EN RÈGLES, EN TEXTES DE LOI ET EN ORGANISATION SOCIALE, AVEC L’ÉGALITÉ ET LA LIBERTÉ COMME LEITMOTIVS. S’IL EST INDÉNIABLE QUE NAPOLÉON POSE DES JALONS DANS LE DOMAINE DE L’ÉGALITÉ, POUR LA LIBERTÉ, C’EST AUTRE CHOSE.

La notion de » consul » vient directement de l’ordre juridique de la Rome antique, qui, après le coup d’Etat, inspire aussi la création de nouvelles institutions comme le » Tribunat » et le » Sénat « . Le pouvoir législatif est réparti entre un Conseil d’Etat, qui rédige les propositions de loi, le Tribunat, qui en discute, et le Corps législatif, qui les vote. Dans les trois chambres législatives, les représentants du peuple sont élus suivant un système complexe et échelonné. La population élit au niveau local des représentants de district, qui élisent à leur tour les représentants de département, qui élisent les nationaux. Ou du moins une liste de mandataires, car c’est en dernier recours le gouvernement – autrement dit, le Premier consul – qui désigne dans cette liste les personnes autorisées à siéger dans les différents organes législatifs. Enfin, un autre organe important, le Sénat, est théoriquement à même de limiter le pouvoir du Premier consul. Il est chargé de veiller à la constitutionnalité des propositions de loi. Les sénateurs sont inamovibles, ce qui leur confère une grande indépendance. Mais jamais le Sénat ne jouera le rôle correcteur qui lui a été assigné par le législateur. D’abord, parce que Bonaparte ne tient pas compte de ce qui se dit au palais du Luxembourg. Ensuite, parce qu’il étouffe dans l’oeuf les moindres velléités politiques des sénateurs en les inondant de faveurs et de cadeaux. Une fois sacré empereur, il ira même jusqu’à adopter l’expression ô combien révélatrice de » mon Sénat « .

Après des années de conflits déchirants et de gouvernance inefficace, le maître mot est » stabilité » plutôt que » démocratisation « . Cela implique que le pouvoir, après les expériences révolutionnaires impliquant de nouvelles formes d’administration et de représentation populaire, est à nouveau en grande partie concentré dans les mains d’un seul homme. Il n’est donc pas question de démocratie parlementaire selon les normes contemporaines. Mais il faut admettre que le déficit démocratique n’est pas à mettre entièrement sur le compte du Premier consul. Sous le Directoire, le gouvernement, attaqué de toutes parts, avait déjà ignoré les élections, et, en réalité, il n’en avait jamais été autrement depuis 1789. A chaque fois, une lutte mortelle s’était engagée pour la survie de la révolution, des révolutionnaires eux-mêmes, le maintien des acquis civiques et sociaux et, bien entendu, la confirmation des conquêtes territoriales. Le but était de conserver la république, fût-ce aux frais de la liberté.

Si Bonaparte finit par conquérir un pouvoir presque illimité, on ne peut donc l’imputer que jusqu’à un certain point à l’homme lui-même – il s’agit d’une évolution sociale logique. Un large consensus règne d’ailleurs à ce sujet au sein de la société française. Les intellectuels en ont assez des » caprices de la foule » et veulent une administration éclairée mais forte. Les gens ordinaires balancent depuis dix ans déjà entre les différents camps. Ils ont voté pour toutes les causes et tous les hommes possibles, avant de voir toutes les promesses possibles trahies. La fatigue est si générale que le droit de vote est remplacé par le plébiscite sans que cela ne fasse le moindre bruit.

Ce plébiscite – vote populaire unique – intervient en février 1800. La nouvelle Constitution et le Consulat sont approuvés par la France avec trois millions de voix favorables pour 1 600 contre seulement. Même si seul un électeur sur quatre a voté, il est très probable que les résultats soient le reflet fidèle de l’opinion publique dans le pays.

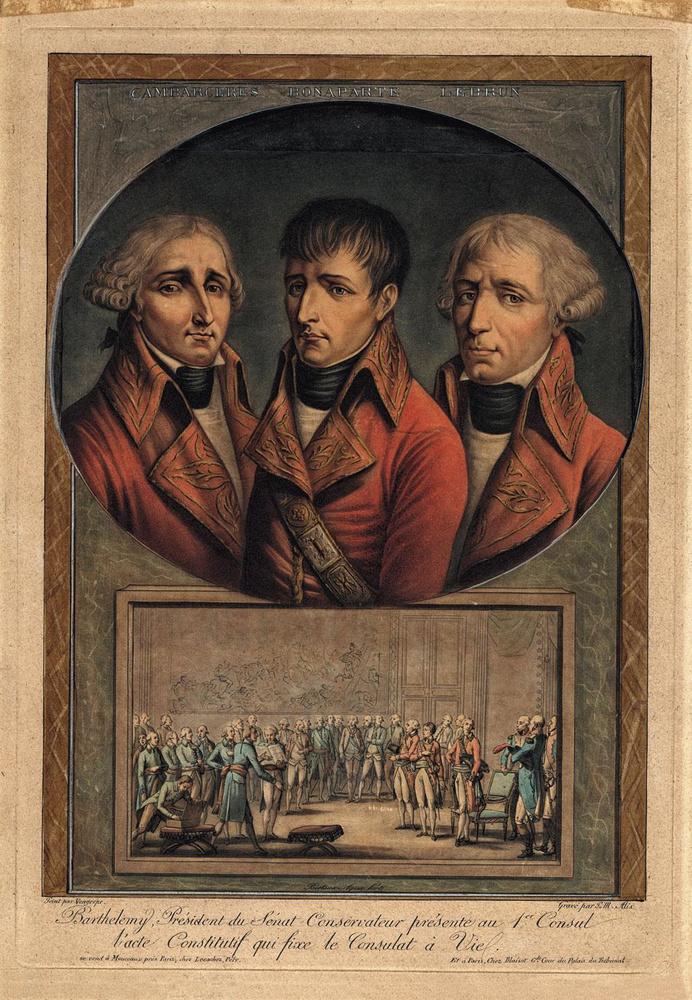

Un mois à peine après le coup d’Etat, Sieyès et Ducos sont remplacés en tant que consuls par Cambacérès et Lebrun, deux fidèles de Napoléon. Le choix, fait par Bonaparte, est très significatif. Lebrun est clairement un homme de droite, qui cultive des sympathies royalistes. Sa désignation doit rassurer une bourgeoisie inquiète. Cambacérès, quant à lui, est en tant qu’ex-révolutionnaire résolument gauchiste, si bien que sa nomination peut être considérée comme une main tendue aux jacobins. Le message est limpide : sous la direction de Bonaparte, c’en est fini des disputes et des querelles. Tout le monde doit pouvoir se reconnaître dans ce nouveau gouvernement, mais celui qui refuse payera le prix fort. Aux positions clés, on nomme de préférence de jeunes gens. La manoeuvre est également tactique : Bonaparte sait que l’opposition au renouveau viendra surtout de ceux qui ont beaucoup à perdre, c’est-à-dire des plus âgés, de l’élite établie d’officiers et de fonctionnaires. Il doit donc gagner le soutien de la jeunesse. Ce qu’il fait en nommant continuellement des jeunes, en les promouvant et en en faisant l’éloge.

Nouvel Etat, nouveau pays, semble-t-il donc. Dans une phrase énigmatique, les trois consuls font savoir à la population qu’une nouvelle ère vient d’être inaugurée. » Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée. Elle est finie. » Ce que veut dire Bonaparte, c’est qu’il est temps de renoncer aux solutions extrêmes et d’en revenir à l’idée fondamentale : égalité et liberté, mais à l’intérieur d’un ordre juridique et d’une administration centrale forte.

En 1804, après être devenu empereur, Napoléon règne en despote éclairé. En 1807, le dernier organe législatif qui s’opposait encore clairement à lui est supprimé. Depuis le Consulat, le Tribunat était l’organe par excellence qui devait garantir un équilibre politique sain entre le législatif et l’exécutif. Mais il n’a jamais correctement rempli ce rôle en dépit de la présence dans ses rangs de quelques esprits éclairés et critiques, comme le juriste libéral Benjamin Constant. Même cette modeste opposition paraît intolérable à l’empereur.

Pouvons-nous dire que Napoléon est purement et simplement un dictateur ? la prudence et la nuance sont de mise. Le mot, trop chargé, évoque les pires leaders du xxe siècle, qui n’ont rien de comparable. Par exemple, comparer Napoléon à Hitler témoigne d’une méconnaissance de l’histoire. Tous deux ont mis l’Europe à feu et à sang et attaqué Moscou. Certes, mais le parallèle s’arrête là. Napoléon n’a jamais eu en lui le racisme de Hitler, pas plus qu’il ne s’est rendu coupable de génocide. Napoléon est un produit des Lumières, Hitler celui d’un obscurantisme total. Leur héritage est également très différent. Napoléon a laissé à sa mort tout un arsenal de réformes sociales salutaires, Hitler n’a laissé qu’un immense gâchis, qui ne pourrait inspirer aucun homme sain d’esprit. Son biographe le plus connu, Ian Kershaw, relègue toute comparaison entre l’empereur et le Führer au rang de simple discussion de comptoir : » Napoléon n’est associé à aucune honte morale. » Selon lui, le » bilan » d’Hitler est d’un tout autre ordre. » Unique dans les temps modernes – avec Attila le Hun et Gengis Khan comme seuls points de comparaison possibles dans un passé lointain – son héritage est synonyme de destruction ultime. «

SOIF DE POUVOIR

Il est exact que Napoléon maîtrise comme nul autre les forces avec lesquelles les hommes politiques de l’époque travaillent, mais il est exagéré d’affirmer qu’il se place systématiquement au-dessus des lois. Son entourage et lui sont tous des enfants des Lumières, animés par une foi fondamentale en l’Etat de droit. Il objecte très souvent que telle ou telle mesure est contraire au droit ou à la loi. Cela ne signifie toutefois pas qu’il soit un partisan inconditionnel de la liberté individuelle. » Je ne hais point la liberté. Je l’ai écartée lorsqu’elle obstruait ma route. Mais je la comprends, j’ai été nourri de ses pensées. » Voilà ce que, selon Benjamin Constant, Napoléon lui déclare à ce sujet. Il aurait autorisé plus de liberté si cela avait été possible, c’est-à-dire si elle n’avait fait obstacle au projet général de l’Empire. La conversation a lieu durant les cent jours de 1815, lorsque Napoléon demande à Constant de modifier la Constitution. Il a grand besoin des libéraux et se montre plus accommodant qu’il ne l’a jamais été, ainsi qu’en témoignent ces propos pas vraiment caractéristiques : » Des discussions publiques ? Des élections libres ? Des ministres responsables ? La liberté de la presse. Je veux tout cela… […] La situation est neuve […], je vieillis. Le repos d’un roi constitutionnel peut me convenir. » Quelques semaines plus tard, le rideau tombera.

Pour entendre Napoléon se faire le chantre des libertés politiques et individuelles, nous devons remonter à 1791. Il rédige alors un texte par ailleurs médiocre intitulé Discours sur le bonheur : » Liberté de pensée entière et absolue ; liberté de parler et d’écrire en ce qui ne blesse pas l’ordre social est donc le fondement de la moralité, de la liberté et du bonheur individuel. […] Qu’est-ce que la liberté politique ? C’est n’obéir qu’à la loi de la Constitution. » La liberté, mais assortie de multiples conditions, donc. C’était le point de départ, auquel il ne s’est jamais tenu. Napoléon est avant tout un fervent défenseur du contrôle de l’Etat et, donc, d’une police secrète qui surveille les citoyens de près. Entre 1800 et 1814, Napoléon écrit aux ministres successifs de la Police, Fouché, Régnier et Savary quelque 1 100 lettres, dans lesquelles il leur recommande rarement de faire preuve d’indulgence. Au contraire. …

ÉTAT POLICIER

L’espionnage intérieur est exigé et autorisé à grande échelle par Napoléon. Il s’applique aux affaires les plus diverses, depuis les complots d’assassinat menaçant l’Etat jusqu’à la représentation d’une innocente satire dans une petite salle de théâtre reculée. Rien ne peut passer entre les mailles du filet, sinon l’empereur se fâche. » Vous ne faites point la police de Paris « , écrit-il au début 1809 à son ministre. » Vous laissez à la malveillance le champ libre pour faire courir toute espèce de bruits. Faites surveiller les propos qui se tiennent chez le nommé Citerni, traiteur, place du Palais de Justice, et au café de Foy. » La déportation de notables obstinés en Belgique est plus grave. Depuis le château de Schönbrunn, près de Vienne, il écrit le 2 août 1809 : » Il me paraît que l’on se plaint que la Belgique a un mauvais esprit. Il faut purger les autorités, faire arrêter les mauvais sujets et obliger les 500 à 600 personnes suspectes à vivre en Bourgogne et en Champagne. «

Napoléon est tout aussi ambigu quand il est question de justice. Certes, la nouvelle législation offre bien plus de garanties au citoyen et même des possibilités de faire appel à une juridiction supérieure. Mais Napoléon contourne régulièrement ses propres lois. Il intervient quand il juge que les délits ne sont pas punis parce que la lettre de la loi ne l’autorise pas. C’est par exemple le cas lors du procès du bourgmestre d’Anvers, Werbrouck. Après sa révocation pour corruption et sa remise en liberté faute de preuves, Napoléon donne immédiatement l’ordre de l’arrêter à nouveau. La Cour de cassation n’a plus qu’à trouver un prétexte pour annuler la sentence.

LA PRESSE MUSELÉE

La liberté n’existe pas non plus dans le domaine de l’expression et de la presse en particulier. Bien qu’à l’époque, les journaux et les livres ne soient lus que par un petit nombre, il est apparu pendant la Révolution que cette élite pouvait déclencher un effet boule de neige susceptible de faire vaciller tout un appareil étatique. Napoléon, qui en a été témoin et en a très peur, résout le problème à la fois en utilisant la presse et en la réduisant au silence. Dès ses premières campagnes en Italie et en Egypte, il fonde des journaux qui relayent sa version des faits. Sous l’Empire, il a le Moniteur comme organe officiel. D’autres journaux imprimés en dehors de la capitale sont chargés de reprendre ce que dit le Moniteur et priés de ne pas s’immiscer dans les affaires délicates. Les rédacteurs sont soit achetés, soit censurés, soit tout simplement jetés derrière les barreaux. D’année en année, la liste des sujets interdits s’allonge. Les journalistes doivent apprendre ce qui est bien pour le pays. » Toute nouvelle désagréable et désavantageuse pour la France, ils doivent la mettre en quarantaine, parce qu’ils doivent la soupçonner dictée par les Anglais « , a décrété Napoléon. Cela fait belle lurette que les mouvements de troupes ne peuvent plus être rapportés. Cela se comprend encore. Mais les nouvelles relatives aux attentats et aux crimes sont également taboues, sauf lorsque les coupables ont été arrêtés et sanctionnés. Le suicide ne peut pas non plus être abordé, car, dans l’Empire, tout le monde est heureux. Il faut donner le moins de détails possible au sujet de l’empereur et de sa famille, ainsi que de leurs loisirs onéreux, comme les bals masqués. Des affaires maritimes, il faut parler avec prudence, même quand il s’agit de bonnes nouvelles. Deux journaux de Bordeaux qui ont eu le malheur d’annoncer que la flotte de Toulon était bien arrivée en Martinique se retrouvent interdits de publication pour deux semaines. La liste des tabous devient si complexe et si longue que ni le censeur, ni la presse ne s’y retrouvent encore. » Je n’en dors plus « , écrit Lacretelle le jeune, éditeur de La Gazette de France. » Je ne peux pas vivre comme ça, je cherche un successeur. » Les directeurs de théâtre pensent sans doute la même chose. Les policiers présents dans la salle ont le droit d’interrompre à tout moment la représentation si la pièce cause trop de tumulte à leur goût.

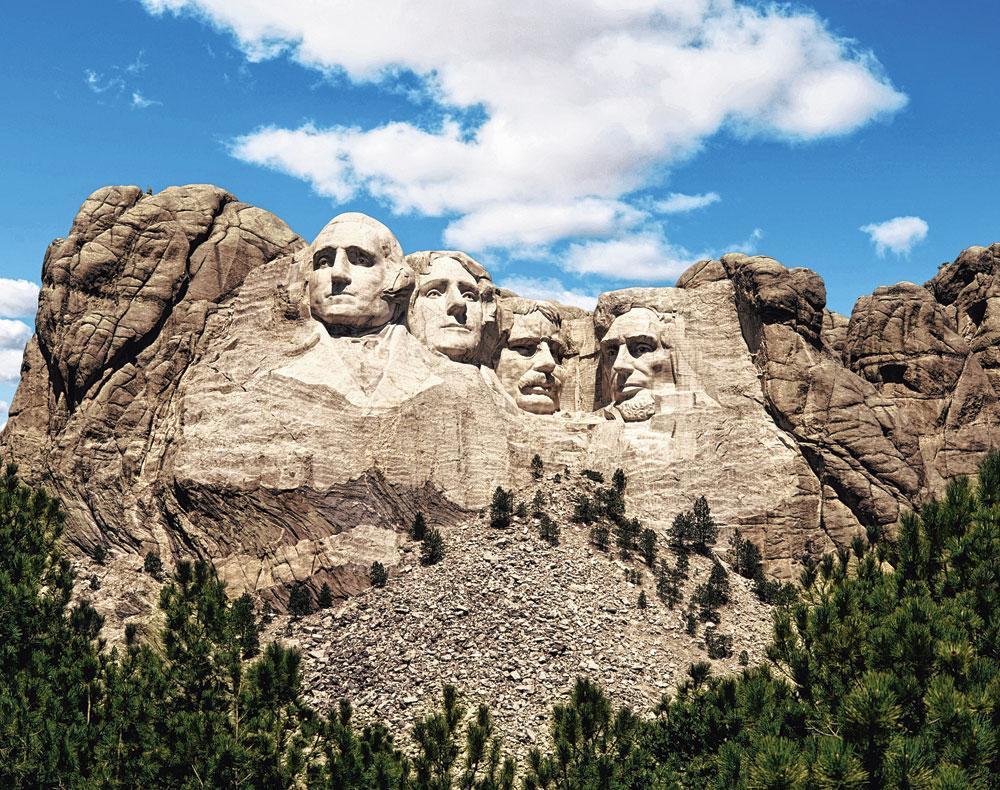

Il n’y a rien de neuf dans tout cela. Tous les rois qui l’ont précédé ont agi de la même façon et ses contemporains font pareil à Vienne, à Saint-Pétersbourg ou à Berlin. Mais Napoléon n’est pas un souverain comme les autres. C’est un produit des Lumières, qui est donc censé être favorable à la démocratie. Par ailleurs, il gouverne un pays plongé dix ans durant dans une grande détresse, intérieure et extérieure, et où les premières expériences d’une nouvelle forme d’Etat ont mené au désordre, à l’illégalité et à un usage trop généreux de la guillotine. Face au soulagement apporté par sa prise de pouvoir, on oublie provisoirement la démocratie. C’est d’ailleurs dans ce sens que Napoléon s’excuse quand il se compare au premier président démocratique que le monde ait connu, à savoir George Washington. » Si j’eusse été Amérique, volontiers j’eusse été un Washington et j’y eusse eu peu de mérite. […] Mais si lui se fût trouvé en France sous la dissolution de dedans et sous l’invasion du dehors, je l’eusse défié d’être lui-même, ou, s’il eût voulu l’être, il n’eût été qu’un niais, et n’eût fait que continuer de grands malheurs. » Napoléon admet donc que du point de vue idéologique, il est tenté par une sorte de modèle démocratique, mais que la réalité européenne, et en particulier française, l’a contraint à être à la fois prorépublicain et non démocrate. Dès qu’il devient Premier consul, il franchit une étape après l’autre vers un régime autoritaire, qui devient peu à peu complètement autocratique. Le processus est rendu irréversible par le sacre. A partir de ce moment, il devient aussi autocratique que tous les autres chefs d’Etat du Vieux continent.

L’esclavage

L’un des côtés sombres du régime napoléonien consiste à avoir défait l’une des principales réalisations de la Révolution : l’abolition de l’esclavage. Les révolutionnaires français sont en effet les seuls à avoir, en 1794, aboli l’esclavage, qui a été durant des décennies le moteur de toutes les colonies européennes. Pendant les négociations de paix de 1801 (paix d’Amiens), Londres exige toutefois que la France se comporte dans ses colonies d’outre-mer comme les autres puissances coloniales, autrement dit, qu’elle rétablisse l’esclavage. L’abolition suscite des troubles dans ces contrées et les Britanniques craignent que leurs propres esclaves ne se révoltent quand ils auront appris que leurs compagnons de sort des territoires français ont été affranchis. L’exigence britannique est soutenue par le lobby des négociants en sucre et en café français.

Les Français doivent donc payer un prix élevé pour la paix et la stabilité sur le Vieux continent. Rien d’étonnant à ce que, pour une fois, les débats au sein des organes législatifs français soient animés. Les parlementaires français, formés par les idéaux des Lumières, reconnaissent le caractère immoral de l’esclavage, mais doivent sacrifier leurs idéaux sur l’autel de leurs intérêts économiques. » Quelque horreur qu’il inspire à la philanthropie, dit Antoine Thibaudeau, il (l’esclavage) est utile dans l’organisation actuelle des sociétés européennes. Aucun peuple ne peut y renoncer sans compromettre les intérêts des autres nations. […] Laissons au temps seul le soin de préparer et d’opérer dans l’organisation coloniale les changements que l’humanité réclame. […] En vous laissant entraîner par un sentiment qui vous honore, vous sacrifieriez aux noirs les intérêts de votre pays, en détruisant une institution nécessaire aux colonies devenues elles-mêmes nécessaires à notre existence. «

Le vote sur la loi relative à l’esclavage sera exceptionnellement partagé : au Tribunat, par exemple, 54 membres votent pour et 27 contre. Ce rapport très inhabituel pour l’époque révèle le dilemme moral face auquel la France républicaine se retrouve. La politique française dans ce domaine n’est pas différente de celle des Etats-Unis du président Thomas Jefferson ou des autres gouvernements français post-napoléoniens, qui maintiendront l’esclavage jusqu’en 1848. Rien n’indique que Bonaparte s’intéresse personnellement à ce problème. Même si finalement, il ne fait pas entièrement machine arrière. En fin de compte, l’esclavage n’est autorisé » que » dans les colonies situées à l’est du cap de Bonne-Espérance – auxquelles l’abolition ne s’est de toute façon jamais appliquée – et dans les territoires où il n’a pas encore été aboli, en l’occurrence dans les colonies occupées par les Britanniques de 1794 à 1802 et rendues à la France en vertu de la paix d’Amiens. La Martinique en fait par exemple partie. Là où l’esclavage a déjà été aboli, comme en Guadeloupe, en Guyane française et à Saint-Domingue, il n’est en revanche pas rétabli.