Avec en son centre huit panneaux de L’Adoration de l’Agneau mystique, l’exposition événement du Musée des beaux-arts de Gand consacre Jan Van Eyck roi de l’optique. A voir absolument.

Nombreux sont les amateurs dans le monde, pour qui Jan Van Eyck (circa 1390 – 1441) est avant tout le peintre des Epoux Arnolfini, tableau emblématique soufflant le clair et l’obscur. Obscure, la composition l’est en ce qu’elle fait place à un délicieux jeu de piste visuel, parsemé de détails comme autant d’indices, qui ouvre la porte à une myriade d’interprétations. Plutôt que le portrait d’une paire de mécènes dont le foyer est sur le point de s’agrandir, l’artiste n’a-t-il pas livré là une scène onirique à la portée métaphorique ? Si, d’une main, on pointe la dimension énigmatique de l’oeuvre du primitif flamand, on se doit de lui accorder, de l’autre, une immense clarté. Celle-ci prend la forme d’une lueur extérieure, venue de la gauche, distillée par l’unique fenêtre de la célèbre peinture sur bois. Grain, texture et profondeur, l’art pictural se hisse ici vers ses sommets : cette impression de pouvoir toucher du doigt la lumière d’une journée brugeoise de 1434. Avec ses pigments et sa maîtrise technique révolutionnaire pour l’époque, Van Eyck fige le temps, ce grand sablier, qui échappe à l’homme.

Si, comme pour nous, cette révélation est à l’origine d’une obsession pour la peinture, il ne reste plus qu’à se précipiter au Musée des beaux-arts de Gand. On a beau ne pas y renouer avec le couple susmentionné, jalousement conservé à la National Gallery de Londres, l’exposition en cours démontre de manière unique cette formidable révolution picturale, opérée il y a près de six cents ans de cela, qui porte le nom de Jan Van Eyck. Mieux encore, l’accrochage en décortique les rouages, en souligne la singularité et remonte aux sources d’un génie de l’inframince capable d’inscrire le reflet de la lucarne d’un atelier dans les yeux d’un personnage. Cet événement de type » une fois dans sa vie « , ne serait-ce qu’en raison de la difficulté de déplacer des chefs-d’oeuvre de plus en plus délicats à transporter, se déploie à travers treize salles et une centaine de pièces (dont une douzaine de l’intéressé, soit plus de la moitié de ce qui en est conservé dans le monde) alignées au fil d’une scénographie qui respire.

Histoire rapprochée

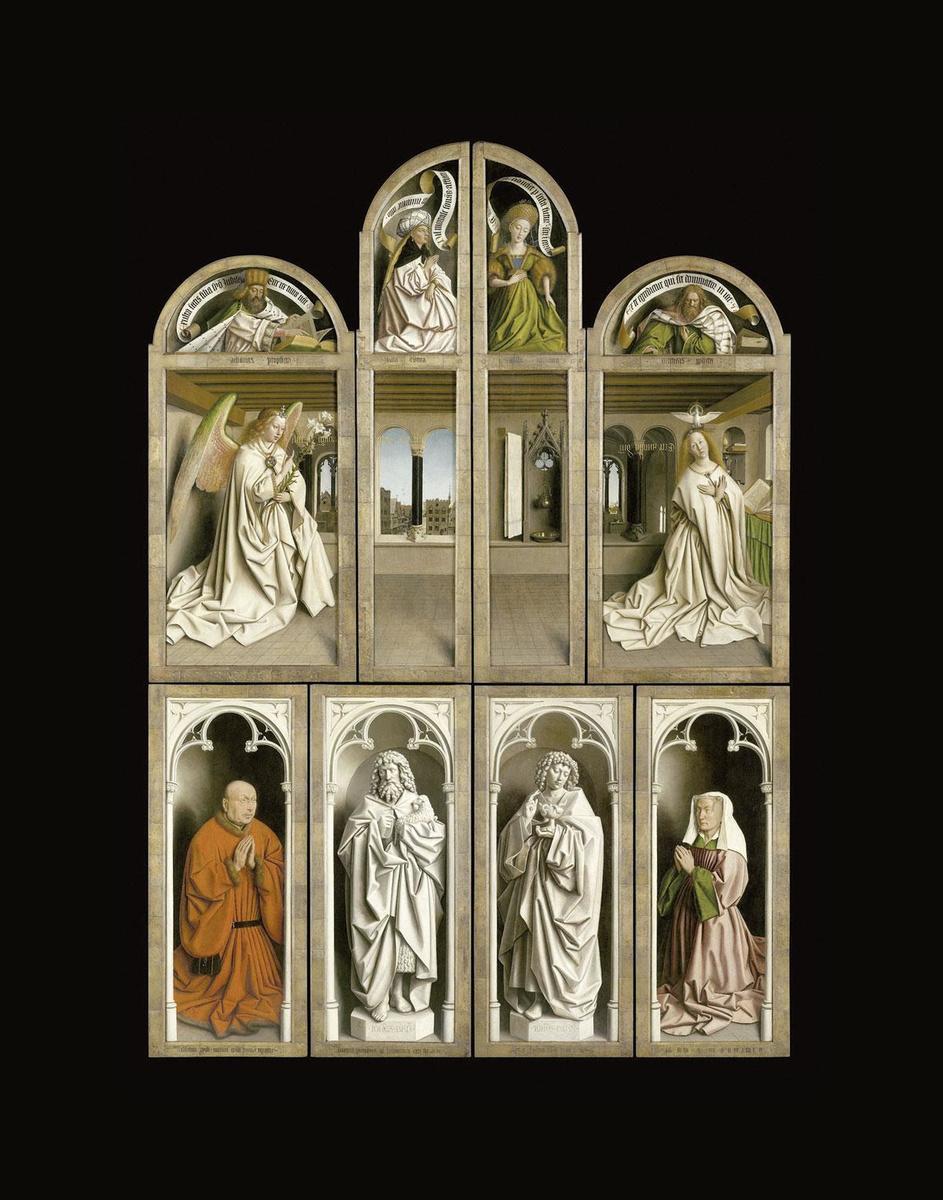

Van Eyck. Une révolution optique prend appui sur le processus de restauration, toujours en cours (lire l’encadré page ci-contre), de L’Agneau mystique, polyptyque de 1432, conservé à la cathédrale Saint-Bavon, figurant au rang des chefs-d’oeuvre de l’humanité. Revenant au plus proche des textures et des matières de l’oeuvre telle qu’elle était au xve siècle, ce travail permet de mieux appréhender la virtuosité déployée sous les vernis jaunis et les ajouts ultérieurs de peinture. Outre le fait qu’elle s’imposait en matière de conservation, la restauration révèle que contrairement à ce que l’on a longtemps cru, le retable n’est en rien en décalage par rapport au reste du corpus de Van Eyck. La facture originale retrouvée des panneaux confirme la cohérence d’un peintre de cour à la maîtrise technique absolue.

L’auteur de l’autoportrait (présumé) dit L’Homme au turban rouge (1433) a exploité l’éclatant potentiel de la peinture à l’huile, à une époque où ses homologues italiens pratiquaient la détrempe (dite aussi » tempera « ), une technique associant pigments, jaune d’oeuf et eau dont le rendu est invariablement mat. A travers un usage révolutionnaire de l’huile étalée par couches (jusqu’à sept) et de siccatifs permettant un séchage rapide, Van Eyck a ouvert un nouveau registre visuel : la représentation de toute une gamme de nuances entre le transparent et l’opaque. Cela, Van Eyck. Une révolution optique le donne à voir comme jamais et pas seulement à travers les tableaux du maître, même si c’est une grande première que de pouvoir s’approcher au plus près de huit des panneaux de L’Agneau mystique qui sont disposés à hauteur des yeux.

Folle entreprise

Agrandissements et dispositifs vidéo aident à plonger l’oeil au coeur de la magie. Dès l’entrée, un pan de mur offre un zoom inédit sur une carafe d’eau, posée sur un rebord de fenêtre, au fond de laquelle vient s’endormir un rayon de soleil. En soi, l’objet n’est qu’un infime détail qui constitue l’arrière-plan d’un panneau du retable de Gand figurant l’annonce faite à Marie. Ce presque rien à peine palpable, de la lumière plongée dans un liquide, doit se comprendre comme une immense conquête de l’art pictural arrachée au champ du visible. Pour le visiteur ému par cette folle entreprise de conférer substance et matière à l’évanescent, le parcours se découvre comme un pèlerinage entre le délicat miroitement de la pluie jaillissant de La Vierge à la fontaine (1439) et les rayons célestes déferlant sur Marie dans L’Annonciation (1434-1436).

Autre tour de force, celui que l’on imagine né à Maaseik parvient à restituer la brillance de l’or au travers de la couleur elle-même. Sûr de son fait, il renonce à appliquer la matière précieuse elle-même, sous forme de feuille, directement sur le tableau, ce qui était pourtant l’usage. Mais il n’est pas question que de réfractions et de reflets chez Van Eyck, le peintre n’a pas son pareil pour suggérer la complexité d’un paysage. On pense à cette fameuse » perspective atmosphérique » se laissant appréhender dans Saint François recevant les stigmates (1440). Agençant netteté et teintes plus sombres du premier plan avec le flou bleuté du fond, l’artiste crée un remarquable effet de profondeur.

Tout aussi exceptionnels sont le rendu des roches, dont un géologue n’aurait aucune peine à déterminer la nature, et la fidélité botanique illustrant le fait qu’en plus d’avoir voyagé, le peintre était un fin observateur de la nature (il est possible d’identifier quarante-deux espèces de plantes différentes sur la partie centrale de L’Agneau mystique). Il en va de même pour la minutie des objets qui peuplent ses tableaux (miroirs convexes, lustres à bougies, pots à onguents…), ainsi que bien sûr des corps (celui d’Eve qu’un panneau non restauré livre dans toute sa fragilité) et des visages (la bouche d’Adam figée quelque part entre le silence et la parole, le caractère pénétrant du regard de l’artisan Jan de Leeuw ou encore le » soin dermatologique » apporté au visage de L’Homme au chaperon bleu et à celui, ponctué de verrues, de Joos Vijd, le commanditaire du retable gantois).

La leçon de peinture administrée ici saute d’autant plus aux yeux que l’institution gantoise a pris soin de mettre Van Eyck en perspective avec ses contemporains, révélant un sens de la spatialité inouï : l’agencement intuitif du Flamand fait mouche, là où ses pairs italiens (Masaccio et Fra Angelico) tiennent à distance. Au premier, un espace vécu et intériorisé ; aux seconds, des perspectives géométriques théoriques sacrant des lignes de fuite tout droit sorties du De pictura de Leon Battista Alberti (1404 – 1472). Cette contextualisation éclairante contribue à ne quitter l’exposition qu’à regret mais plus que jamais acquis à la nécessité de cette » histoire rapprochée » de la peinture que prônait l’historien de l’art Daniel Arasse. Celle-là même qui, après contemplation d’une huile sur bois de 1436, La Vierge de Lucques, elle aussi signée par Van Eyck, fit écrire à Rainer Maria Rilke qu’il ne désirait désormais rien tant que devenir » la douce, l’infime, l’imperceptible ombre » de deux pommes déposées pour l’éternité à gauche de la composition par le génial pinceau de l’artiste.

Van Eyck. Une révolution optique : au Musée des beaux-arts, à Gand, jusqu’au 30 avril prochain.

Une saga mouvementée

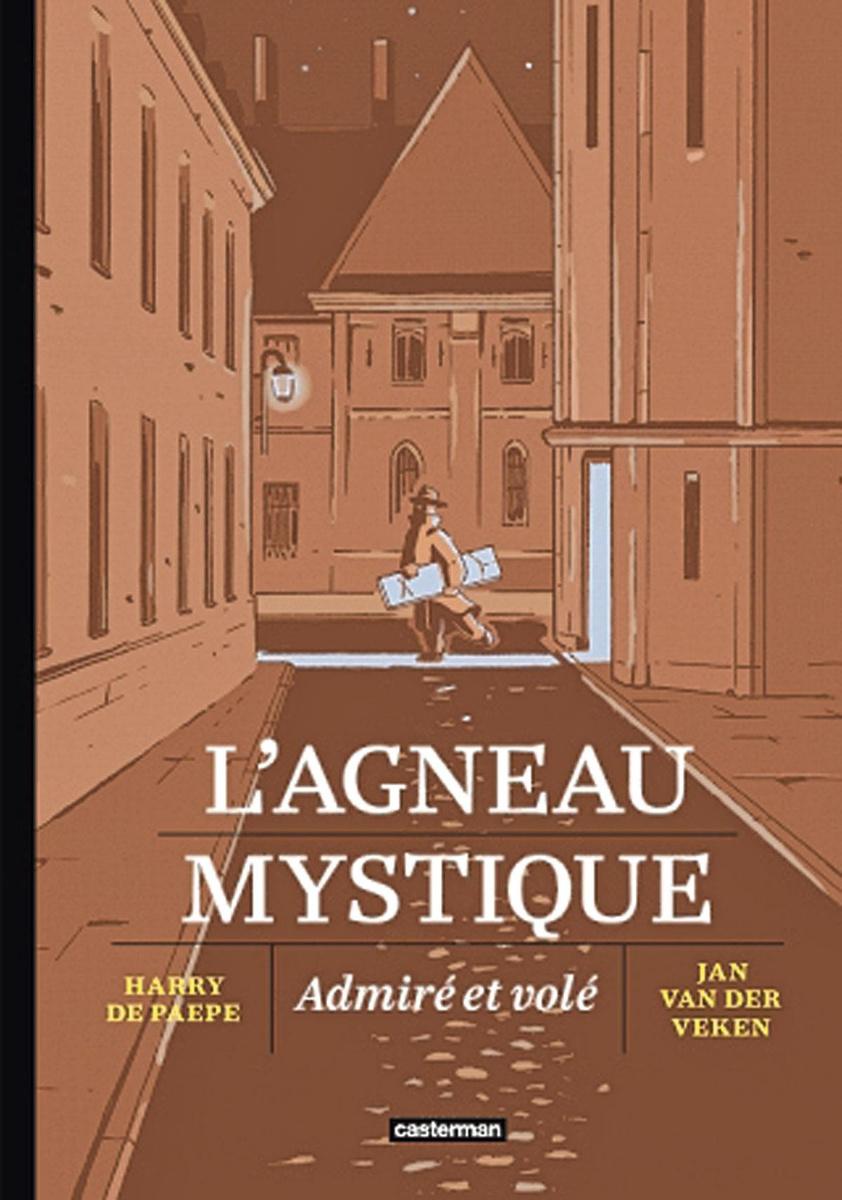

Il est bien évident qu’on peut découvrir de façon réjouissante Van Eyck. Une révolution optique sans rien connaître de l’histoire mouvementée du polyptyque de la cathédrale Saint-Bavon. Il reste qu’en savoir davantage sur les heurs et malheurs qui ont parsemé son existence ajoute une dimension supplémentaire au plaisir. Car c’est bien d’un feuilleton à rebondissement qu’il s’agit, entre la commande originelle de l’oeuvre adressée en réalité à Hubert Van Eyck, le frère de Jan… et la découpe de plusieurs panneaux opérée au début du xixe siècle par une scierie berlinoise. A ce titre, on ne saurait trop recommander un tout nouveau livre illustré, traduit du néerlandais, qui dit tout de l’incroyable saga (1). Signé par le professeur d’histoire Harry de Paepe et l’illustrateur gantois Jan Van der Veken, cet opus qui se lit très facilement permet de suivre les tribulations du chef-d’oeuvre, depuis 1420 (le moment de sa commande) jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui ? Il ne faut en aucun cas oublier un épisode que ne développe pas l’exposition du Musée des beaux-arts, que l’un des panneaux du retable, Les Juges intègres, est toujours dans la nature. En effet, subtilisé en 1934, celui-ci a été depuis remplacé par une copie réalisée en 1945 par le peintre Jef… Van der Veken.

Mystique à 95 %

Epineuse question que celle de la restauration du retable de Gand car restaurer signifie souvent… altérer. Ce constat s’impose dès 1550, époque à laquelle la ville au confluent de la Lys et de l’Escaut décide de refaire une beauté au polyptyque de Van Eyck déjà patiné par la fumée de l’encens liturgique. La manoeuvre, menée par les peintres Van Scorel et Blondeel, s’avère désastreuse. Le regard de l’agneau est changé, une seconde paire d’oreilles est ajoutée et, comble du malheur, la prédelle (la partie inférieure du retable) est endommagée. Qu’à cela ne tienne, d’autres » ravalements de façade » verront le jour au cours du xixe siècle et en 1951. Résultat (malheureux) des courses ? L’oeuvre est repeinte à 70 %. Depuis 2012, l’Irpa (Institut royal du patrimoine artistique, une institution fédérale) mène un véritable travail de détective quant à la matière originelle du tableau. Orchestrée en trois phases (la dernière devrait s’achever en 2024 par la partie supérieure du polyptyque ouvert), la précieuse restauration permettra de lever le voile sur un chef-d’oeuvre n’ayant perdu que 5 % de son aspect premier.