EN 1805, L’AMIRAL NELSON DÉFAIT LA FLOTTE FRANÇAISE AU LARGE DU CAP DE TRAFALGAR, AU SUD DE L’ESPAGNE. APRÈS CETTE VICTOIRE DÉCISIVE, QUI SCELLE LA DOMINATION MARITIME DU ROYAUME-UNI, NAPOLÉON DÉCIDE DE S’EN PRENDRE À L’ENNEMI HÉRÉDITAIRE NON PAS PAR LES ARMES, MAIS PAR LE BIAIS DE L’ÉCONOMIE.

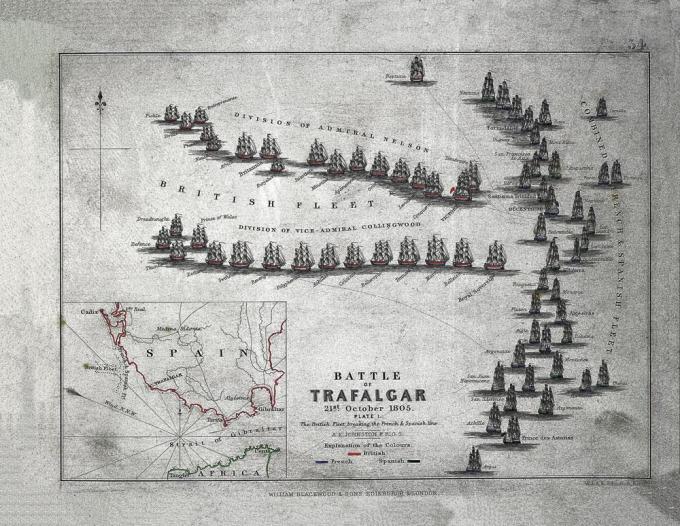

Alors qu’en 1805, la Grande Armée se presse en Bavière pour contrer une invasion autrichienne, l’amiral français Villeneuve, à la tête d’une flotte de trente-trois bâtiments de guerre français et espagnols, mouille à Cadix, dans le sud de l’Espagne. Il vient de passer deux mois dans l’inaction, deux mois pendant lesquels son opposant, l’amiral Nelson, a eu le loisir de renforcer la flotte anglaise. Aussi est-ce en toute confiance que la marine britannique apparaît devant la côte espagnole le 29 septembre. Bien que sa flotte compte toujours huit navires de moins que celle de Villeneuve, Nelson est bien déterminé à attaquer les Français dès leur départ de Cadix. Rusé, il n’envoie que quelques frégates naviguer devant la ville portuaire, gardant le gros de la flotte hors d’atteinte des longues vues françaises. Il attend son heure. Le moment d’agir se présente enfin le 21 octobre.

Parfois, l’histoire ne dépend pas de grandes relations ni de révolutions sociales, mais de quelques détails, comme les agissements spécifiques d’un individu à un moment déterminé mais crucial. C’est le cas de l’amiral Villeneuve, qui pourrait bien avoir scellé la destinée de Napoléon Bonaparte. Villeneuve est un commandant non pas couard, mais sans grande confiance en lui, non pas incompétent mais pas très inspiré. Deux mois plus tôt, sa décision de ne pas engager le combat dans la Manche avait déjà miné le projet le plus important de l’empereur. Villeneuve s’était réfugié sous des cieux plus sûrs, au sud de l’Espagne, où se scellerait sa destinée.

Ce qu’injonctions, ordres détaillés, menaces et même louanges injustifiées n’ont pas réussi à provoquer au cours de tous ces mois, la peur du déshonneur et de l’humiliation y parviendra : elle mobilisera enfin Villeneuve. Il est submergé depuis Paris de signaux indiquant que Napoléon le jugerait sans pitié à son retour d’Orient. Apprenant que l’amiral Rosily est en route pour venir le remplacer, Villeneuve se hasarde enfin en pleine mer. Ce faisant, il agit une fois de plus à l’encontre des intentions de l’empereur. Dans son tout dernier ordre (écrit de Saint-Cloud, le 14 septembre), Napoléon l’enjoint de se rendre en Méditerranée, mais pas pour livrer bataille aux Anglais. Car il était de toute façon trop tard. Dans une tentative pitoyable de sauver la face, Villeneuve décide d’engager le combat malgré tout, et c’est sans grande conviction qu’il cherche l’affrontement avec le meilleur amiral du monde, Horatio Nelson, âgé de 47 ans.

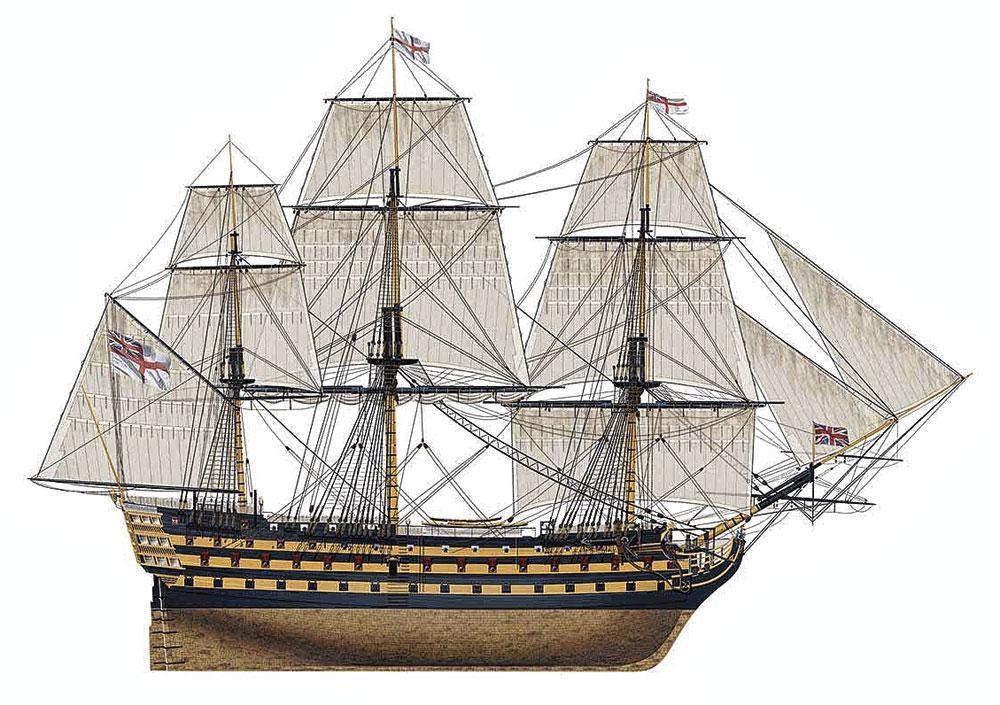

Les deux flottes se rencontrent au large de Trafalgar, mais au moment décisif, Villeneuve, avec l’indécision qui le caractérise, décide de rentrer au port. Il s’ensuit un ordre de bataille désordonné, et comme si cela ne suffit pas, Nelson lui réserve une surprise tactique. Vers midi, les navires de Nelson percent la flotte française par le centre et l’arrière. Avant même de pouvoir réagir, Villeneuve voit une partie de ses navires s’enfoncer dans les flots. Cinq heures plus tard, la flotte francoespagnole est anéantie. La plupart des navires français sont envoyés par le fond ou sont à la dérive. La victoire britannique est éclatante, mais l’amiral Nelson la paie au prix fort : un boulet de canon français, dirigé vers son navire amiral le Victory, le tue. Villeneuve, lui, est fait prisonnier. Par sa maladresse, la France perd pas moins de 13000 marins et officiers, alors que les pertes britanniques s’élèvent à peine à 1 600 morts et blessés.

Pour Napoléon, la bataille de Trafalgar est un véritable désastre. L’épine dorsale de la flotte française est détruite et il faudra des années avant que l’empereur ne puisse remplacer par de nouveaux navires les bâtiments de guerre gisant par le fond. Entre-temps, les Britanniques n’ont pas encore pris pleinement conscience de l’importance de la victoire de Nelson. Le Premier ministre Pitt se préoccupe avant tout de ce qui se passe sur le continent et est désespéré d’apprendre les défaites que son partenaire autrichien a subies successivement en Bavière et en Autriche. Ce n’est que des années plus tard qu’il apparaîtra à quel point Trafalgar a été un moment charnière pour l’Empire. La victoire de Nelson a définitivement fait basculer la suprématie sur les océans dans le camp de Londres et, désormais, les routes maritimes par lesquelles les richesses et les ressources coloniales sont amenées en Europe seront essentiellement contrôlées par les Britanniques.

LA RIPOSTE

Privé de sa flotte, Napoléon n’a plus aucun espoir d’en découdre rapidement avec le Royaume-Uni. La solution, c’est sur le continent qu’il doit la trouver en tentant de conclure la paix et de nouvelles alliances sur la base d’une supériorité militaire. Mais la force de l’économie anglaise et la puissance de l’appareil bancaire britannique lui jouent des tours. S’il ne peut vaincre les Britanniques sur le terrain militaire, il lui faut trouver un autre moyen. Ce moyen, il le découvrira un an plus tard. Le 21 novembre 1806, il promulgue le décret dit de Berlin (lieu de sa résidence pendant la campagne de Prusse), qu’il commence par la phrase : » Les Îles britanniques sont déclarées en état de blocus. « C’est le début du Système – ou Blocus – continental, un blocus économique impliquant l’interdiction, pour tous les pays alliés à l’empire, de faire commerce avec l’Angleterre. Les ports alliés n’ont plus le droit désormais d’accepter de navires ou de marchandises anglaises, et toute forme d’exportation vers le Royaume-Uni est interdite.

Le Blocus n’est pas seulement une riposte à la bataille de Trafalgar, il répond aussi à une mesure britannique antérieure qui visait à bloquer le commerce maritime de tous les ports situés entre Brest et l’embouchure de l’Elbe. Car les Britanniques menaient également une guerre économique. Le décret de Napoléon a cependant des effets bien plus considérables puisque c’est à l’échelle planétaire qu’il entend mener la guerre économique contre l’Angleterre. » Si le commerce anglais triomphe sur mer, c’est parce que les Anglais y sont les plus forts ; il est donc convenable, puisque la France est la plus forte sur terre, qu’elle y fasse aussi triompher son commerce « , écrit-il à Eugène de Beauharnais. Dans cette optique, toute une série de règlements douaniers seront promulgués afin de paralyser le commerce anglais et de favoriser le commerce français.

UNE GUERRE ÉCONOMIQUE

Cette mesure de Napoléon entraînera l’Empire dans une spirale de conséquences économiques. Le gouvernement anglais décide à son tour d’imposer un blocus : aucun navire non britannique ne devrait plus pouvoir accoster dans le moindre port européen. Londres entend ainsi priver l’Europe de marchandises coloniales essentielles telles que le coton, le sucre, le café et l’indigo. Napoléon réplique en prenant une nouvelle mesure à la fin de 1807 : tout navire ayant eu un contact avec un navire britannique ou ayant accosté dans un port britannique serait désormais considéré comme anglais ; à ce titre, il se verrait refuser l’accès aux ports européens ou serait confisqué. Plus tard, les navires américains subiraient le même sort.

De cette manière, le Blocus continental étranglera rapidement tout le commerce international, affectant notamment les exportations de pays neutres comme les Etats-Unis. Mais l’économie de l’empire aussi en subit les effets. L’industrie française se retrouve dans une position paradoxale. Si, d’une part, elle a soudain l’occasion de dominer le marché européen tout entier, elle subit de l’autre un manque criant de matières premières, ce qui freine l’expansion espérée. La nouvelle industrie cotonnière, moteur du développement industriel, en est un bon exemple. A présent que l’industrie cotonnière anglaise est mise sur la touche, les Français peuvent investir le marché tout entier. Or, la marine anglaise empêche l’approvisionnement des usines françaises en coton brut. Si le gouvernement français parvient à résoudre cette dichotomie, la cause serait gagnée. Dans le cas contraire, les marchés économiques et financiers risqueraient de s’effondrer. Au cours des années suivantes, cette lutte deviendrait pour Napoléon au moins aussi importante que ses campagnes militaires. Il comprend qu’il doit s’assurer la collaboration de tous les pays européens. Tous les ports sans exception, de la Méditerranée à la Baltique, doivent collaborer, sans quoi tous ces efforts seraient vains. D’où l’énorme importance que prend alors la Russie à ses yeux. L’empire des tsars est le principal partenaire commercial des Anglais et sans lui, le Blocus est une véritable passoire. La Russie ne ploierait qu’après la défaite de Friedland en 1807. Lors du congrès d’Erfurt en octobre 1808, Napoléon convainc le tsar Alexandre II d’adhérer au Blocus continental.

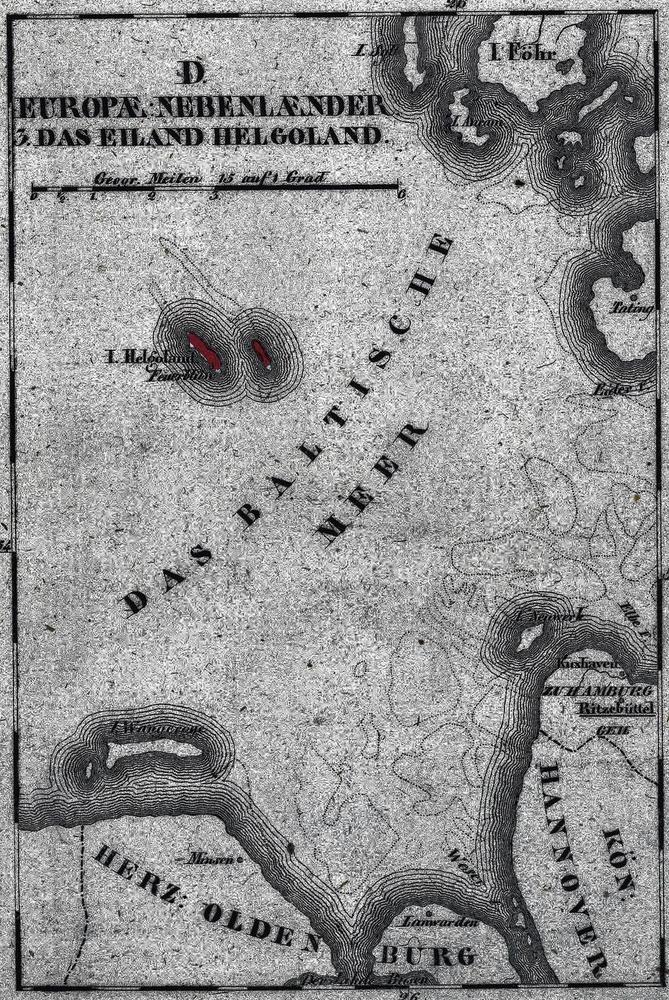

Mais sa guerre économique et les blocus anglais prennent des allures catastrophiques pour l’économie continentale. Les frontières de l’empire et des pays voisins sont devenues entre-temps très poreuses. Les Anglais parviennent à construire d’énormes centres de transbordement sur des îles comme Malte, en Méditerranée, ou Helgoland, une petite île à l’ouest du Danemark. De gigantesques entrepôts y accueillent des tonnes de marchandises en attente d’un transport clandestin vers le continent. De petits navires acheminent les biens par des voies détournées jusque dans l’arrière-pays européen. Bientôt, les réseaux de contrebande seront tellement ramifiés qu’ils échapperont au contrôle de la douane. La France renforce dès lors année après année son personnel de douane, portant le nombre de préposés à plusieurs dizaines de milliers, mais en vain : le nombre de contrebandiers – attirés par l’appât du gain – est encore bien plus important et les douaniers, mal payés, sont nombreux à se laisser corrompre. Dans les ports non français surtout, Napoléon est obligé de déployer des soldats pour faire surveiller et contrôler systématiquement les agences de douane. En Hollande notamment, pourtant dirigée par le propre frère de l’empereur, le Système continental est ouvertement foulé aux pieds.

Sur le plan macro-économique également, le Blocus continental devient de plus en plus contre-productif. L’interdiction d’importer des marchandises étrangères, en particulier anglaises, et le soutien des exportations de l’empire par des droits à l’exportation extrêmement faibles font chuter les revenus douaniers. Entre 1808 et 1809, ces revenus baissent même de moitié. L’Etat voit donc s’assécher devant ses yeux une source de revenus importante, tandis que les ports font également de très mauvaises affaires. Le trafic maritime entre les ports de l’empire et ses alliés retombe à un cinquième du niveau qu’il affichait avant le Blocus. L’arrêt du commerce maritime porte un coup sévère à l’économie portuaire et hypothèque petit à petit toute arrivée de matières brutes. Parfois, ce sont des secteurs entiers qui cessent de fonctionner, comme l’industrie cotonnière qui avait déjà piqué du nez en 1807 par manque de coton.

DES VOIES DÉTOURNÉES

L’effet du Blocus continental est tellement paralysant que Napoléon lui-même se met à le contourner. En avril 1809, Paris adresse un écrit confidentiel au préfet des régions portuaires, leur autorisant à délivrer des permis d’exportation et d’importation aux maisons » qui avaient prouvé leur fidélité à Sa Majesté et s’étaient abstenus de toute intelligence criminelle avec les ennemis de l’Etat. » Contre paiement, certains commerçants désignés par le préfet sont autorisés à exporter du vin et, plus tard, du blé et d’autres produits agricoles, en échange de métal et de matériel de navigation. La France peut ainsi écouler ses excédents agricoles et subvenir en partie à ses propres besoins. Si, officiellement, il est interdit aux navires de transporter des produits français en Angleterre, cette interdiction est contournée et ces transports tolérés. Et l’empereur lui-même en a connaissance.

Londres affiche la même hypocrisie. Les Anglais avaient, eux aussi, institué un boycott mais leur propre production céréalière étant insuffisante, ils sont bien heureux de pouvoir reprendre une partie des excédents français. Malgré tout, c’est l’économie française qui souffre le plus. L’économie anglaise, elle, se montre florissante. En 1805, les exportations totales du Royaume-Uni s’élèvent à 51 millions de livres. Au plus fort du Blocus continental, entre 1806 et 1811, ces exportations atteindraient en moyenne 54 millions de livres, avec des pics à 66 millions de livres à certains moments. Les exportations britanniques enregistrent donc une belle croissance au lieu de s’effondrer, comme l’avait voulu Napoléon. Le tissu économique français, lui, est en lambeaux en 1810. La crise économique se mue en une crise financière et industrielle. Les banques refusent tout nouveau crédit, l’industrie coupe dans ses frais et des masses d’ouvriers se retrouvent à la rue. Rien qu’à Paris, quarante pour cent des manoeuvres sont sans travail. La débâcle deviendra complète lorsque, après quatre ans, le tsar met fin à l’amitié franco-russe en renonçant en 1811 au Système continental et en rouvrant tous les ports baltes et russes aux navires commerciaux britanniques. C’est la crainte de perdre ainsi la guerre économique qui incite Napoléon à envahir la Russie en 1812, une campagne qui se révélera désastreuse.