COMME LA BATAILLE DE WATERLOO, CELLE D’AUSTERLITZ EST L’UNE DES PLUS CÉLÈBRES DE NAPOLÉON. SA VICTOIRE ABSOLUE SUR LES ARMÉES D’AUTRICHE ET DE RUSSIE EST REMPORTÉE GRÂCE À UN PLAN D’ATTAQUE OÙ LA TACTIQUE ET L’INTUITION DU STRATÈGE CONFINENT AU GÉNIE. PARALLÈLEMENT, ELLE ÉTEND LA DOMINATION DU PREMIER EMPIRE À TOUT LE CONTINENT EUROPÉEN.

Au printemps 1805, l’Autriche envahit la Bavière, alors alliée à la France. Napoléon et son armée marchent bientôt sur l’Est. Au cours d’une campagne de plusieurs mois, plusieurs défaites seront infligées aux Autrichiens. Jusqu’à la prise de Vienne, mais une farouche opposition se met alors en place, l’empereur d’Autriche ayant conclu une alliance avec le tsar Alexandre de Russie.

Début décembre, l’armée napoléonienne se trouve déjà à plus de mille kilomètres de ses bases. Alors que l’armée française ne peut espérer aucune aide en territoire hostile, le camp adverse reçoit quotidiennement des renforts russes. Pour mettre un terme définitif à cette campagne, Napoléon ne voit qu’une possibilité : attirer l’ennemi dans une grande bataille, qu’il faudra remporter ! Et pour que cette victoire soit décisive, les troupes austrorusses doivent être anéanties, ou tout au moins capturées.

Pour ce faire, Napoléon ne peut même pas compter sur toutes ses forces. Des deux cent mille hommes qui ont quitté la France avec lui, beaucoup se trouvent très loin de là. En Italie du Nord, entre autres, où le maréchal Masséna ne parvient pas à juguler l’armée du Sud de l’archiduc Charles d’Autriche. La Grande Armée risque dès lors d’être prise à revers, ce qui oblige Napoléon à laisser en arrière les divisions de Ney et de Marmont afin de contenir Charles au Tyrol. Engagé en Bohème, le corps confié à Augereau n’est guère disponible. Davout et une partie des ses unités restent cantonnées à Vienne, tandis que celles de Bernadotte se trouvent à plus de quatre-vingts kilomètres. Bref, pour sa confrontation finale, Napoléon ne dispose plus que de soixante mille soldats et 139 canons. De leur côté, ses adversaires ont déjà rassemblé quelque 85 400 hommes et 280 pièces d’artillerie. L’empereur se prépare donc à abattre toutes ses cartes : ses hommes, ses officiers et lui doivent être prêts à tous les sacrifices. Dans un moment aussi crucial, sa réputation d’invincibilité va être mise à rude épreuve.

LE THÉÂTRE DES COMBATS

La première décision à prendre concerne le choix du terrain. Alors qu’un froid glacial s’est installé sur la région et que la neige commence à s’épaissir, Napoléon étudie les cartes. Son regard tombe sur le plateau de Pratzen, vingt kilomètres à l’est de Brünn (l’actuelle Brno, en Tchéquie). Un vaste rectangle en pente douce domine les environs d’une bonne dizaine de mètres. Tout militaire aurait vite saisi l’énorme avantage tactique que lui garantirait le contrôle de ce plateau dans une bataille ; tout commandant en aurait immédiatement tiré parti. Tous sauf Bonaparte.

Aujourd’hui même, cette zone est encore traversée par le Goldbach, un vilain petit ruisseau reliant quelques étangs marécageux, recouverts à l’époque d’une mince couche de glace. Deux autres collines flanquent en outre le Pratzen vers l’est. Il ne neige plus, mais le sol gelé et dur comme de la pierre convient idéalement à une charge de cavalerie : les sabots des montures lancées au grand galop feront un bruit de tonnerre. Ayant pris tous ces éléments en compte, Napoléon réunit son état-major et tous les aides de camp : » Jeunes gens, dit-il, examinez ce terrain avec la plus grande attention, car c’est ici que nous allons nous battre. Et chacun de vous aura un rôle à jouer. » Une petite ville située près du plateau de Pratzen donnera son nom à la future bataille et entrera dans l’histoire : Austerlitz.

L’idée maîtresse de la stratégie consiste à tendre une souricière. En optant pour positionner l’armée dans la vallée plutôt que sur le promontoire, il mettra sciemment une partie de ses troupes en situation vulnérable. L’ennemi devrait se ruer avec avidité sur ce point faible et sera ainsi pris au piège.

Pour parachever le stratagème, toutes les unités françaises devront se retirer d’Austerlitz et du plateau de Pratzen. Vu la valeur éminemment stratégique du lieu, Napoléon s’attend à ce que les forces adverses prennent possession du plateau désert pour fondre plus facilement sur la plaine. Or, le Pratzen n’est pas le seul point surélevé aux alentours d’Austerlitz. A quelque distance vers le nord-ouest se dressent le Zuran (270 m) et le Santon (220 m) et c’est précisément là, derrière et entre ces deux collines qui offrent un camouflage naturel parfait, que Napoléon va concentrer le gros de son armée, totalement hors de vue de l’ennemi. Sur le flanc nord, les régiments de Lannes et Oudinot feront face aux corps du Russe Bagration et de l’Autrichien Liechtenstein. Au sud du Zuran, celui de Soult se tiendra au centre de la scène. Sous le commandement de Vandamme et Saint-Hilaire, deux de ses divisions vont affronter le gros des troupes alliées massées sur le plateau de Pratzen. A la pointe sud de ce front de quinze kilomètres, Napoléon place son flanc droit, volontairement dégarni. Il s’agit là – en guise d’appât – de la troisième division Soult, commandée par le général Legrand dont la mission sera de résister le plus longtemps possible au puissant corps d’armée de l’Autrichien Büxhowden.

ESTIMATION DE L’ADVERSAIRE

Napoléon mise sur le fait que l’ennemi s’attaquera d’emblée à ce point ostensiblement faible avant de se tourner vers le nord dans le but de couper toute possibilité de retraite à l’armée française, qui se retrouvera ainsi encerclée. Mais avant d’en arriver là, lui-même lancera la contre-attaque. Deux manoeuvres tactiques sont capitales pour accomplir son dessein. Davout et ses huit mille soldats ont été rappelés de Vienne d’où ils remontent à marche forcée. L’idée est que Davout arrive juste à temps pour renforcer substantiellement le flanc sud au coeur de la bataille. Plus important encore, la seconde manoeuvre vise à lancer simultanément ses propres troupes dissimulées par le Santon et le Zuran. Les divisions Saint-Hilaire et Vandamme pourront ainsi reprendre le plateau de Pratzen. Suivant son raisonnement, l’opération sera facilitée par le mouvement de l’essentiel des forces russes et autrichiennes qui devraient avoir abandonné le plateau pour donner l’assaut au fameux flanc français en apparence si fragile. Le Pratzen reconquis, l’armée austro-russe sera scindée en deux parties qui, prises en tenaille par l’offensive des divisions françaises, devraient finir par succomber à celles-ci.

Enfin, Napoléon a gardé un dernier tour dans son sac. L’ennemi pensait que son armée ne disposait que de cinquante mille hommes. Ce qui, de fait, était une bonne estimation. En revanche, ils ignoraient l’absence, outre celui de Davout, du corps de Bernadotte, qu’il pourra rappeler à marche forcée à l’instant décisif. Ses adversaires ne seraient donc pas préparés à affronter ces renforts que les Français pourront au besoin lancer dans la bataille.

La ruse et l’effet de surprise : deux atouts essentiels sur tout champ de bataille. Les combats engagés, il s’agira de choisir le bon moment pour déclencher l’estocade cruciale sur le plateau de Pratzen. Trop tôt, les troupes russes risquent d’y être trop nombreuses et de faire capoter tout son plan. Trop tard, elles pourraient enfoncer le flanc sud et parvenir à encercler les Français.

LA BATAILLE COMMENCE

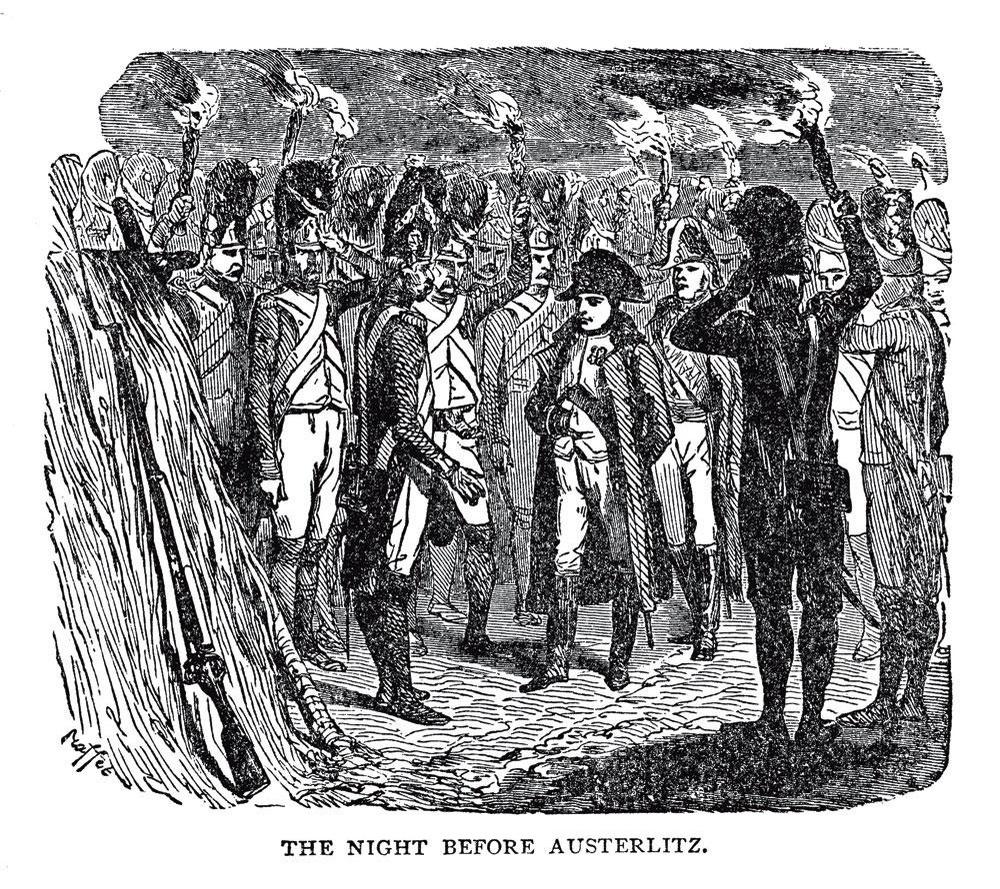

Telle est la situation au 1er décembre 1805, lorsque l’ennemi présente la bataille. En fin d’après-midi, les généraux de Napoléon observent effectivement à la longue-vue le mouvement des forces adverses en train de se placer sur plateau de Pratzen. Le soir, 85 000 soldats russes et autrichiens y ont pris position, tandis que 66 800 Français se sont postés sur la rive opposée du Goldbach, pour la plupart hors de vue de l’ennemi. Napoléon boit du petit lait. Les troupes se trouvent exactement là où il l’avait prévu. Son seul souci est qu’il demeure sans nouvelles des divisions Davout.

Sortant de sa berline à l’aube du 2 décembre, Napoléon constate que le brouillard recouvre toute la scène. Cet élément inespéré est tout sauf négligeable : le fait de pouvoir dissimuler le plus longtemps possible les mouvements de ses propres forces est un gage de succès supplémentaire. Enfourchant aussitôt son cheval, il longe en compagnie de son escorte les troupes encore mal éveillées qui sont en train de former les rangs. On n’y voit guère à plus de dix mètres dans l’air glacé qui nimbe la scène d’un silence presque surnaturel. Comme l’écrira plus tard le général Savary dans ses mémoires : » On n’eût jamais pensé qu’il y avait autant de monde et de foudres enveloppés dans ce petit espace. » Sur le coup de sept heures, au pied du Zuran, Napoléon rassemble ses maréchaux pour un ultime conseil. C’est un moment inoubliable : » Je les revois comme s’ils étaient devant moi « , poursuit Savary. » Après qu’il les eut stimulés l’un après l’autre, comme piqué au vif, chacun bondit à cheval et disparut à la rencontre de son corps. Jamais je n’oublierai la scène jusqu’à mon dernier souffle, tant elle fut poignante. «

Quelques minutes plus tard retentissent les premières salves. La première division russe dévale du plateau de Pratzen, suivie par celles des généraux Dokhtourov et Kienmayer. Comme prévu, ils se ruent sur Tellnitz, où la » division de fer » française doit absorber le choc. Elle semble d’abord y parvenir. Mais une fois repoussée la première vague, leur puissance de feu s’avère insuffisante pour contenir la prochaine charge de Dokhtourov. Vers huit heures, les Français doivent se retirer de Tellnitz. A quelques kilomètres plus au nord, le village de Sokolnitz est bientôt menacé à son tour. A neuf heures, leur flanc sud vient d’être éventré.

Mais en réalité, la bataille se déroule exactement selon les plans de l’empereur. Le brouillard s’étant levé sur le plateau de Pratzen, il aperçoit clairement dans sa longue-vue les colonnes russes qui descendent une à une vers la plaine. Plus de quarante mille hommes se concentrent au pied de la butte pour faire craquer le flanc français, dégarnissant progressivement le centre des positions ennemies. Reste à attendre le meilleur moment pour lancer la principale manoeuvre de la journée. Massées près du Goldbach, les divisions Vandamme et Saint-Hilaire se tiennent en alerte, et à l’insu des généraux austro-russes tant le brouillard demeure encore épais à cet endroit.

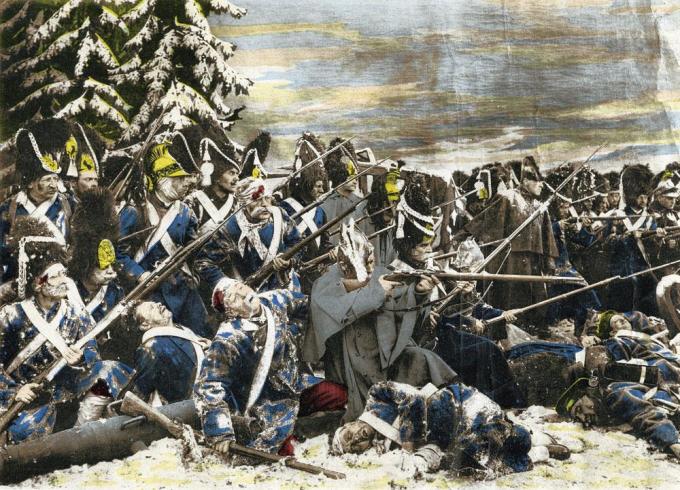

Napoléon lève subitement la main – c’est le signal tant attendu. Des dizaines de tambours entonnent le pas de charge. Dans un fracas étourdissant, les ordres fusent de tout côté. Les divisions cruciales se mettent en branle et investissent le Pratzen. Il est maintenant un peu plus de neuf heures. Comme par magie, la brume paraît se dissiper au gré de l’ascension française. Dans le soleil qui se détache, les baïonnettes scintillent soudain de mille feux. Napoléon et Soult en ont la chair de poule ! Le soleil d’Austerlitz fait son entrée dans la légende : éblouis par un tel éclat, les officiers russes comprennent d’un coup la stratégie de Bonaparte. Mais il est déjà trop tard. Faisant craquer la neige gelée sous leurs bottes, les soldats français gravissent la colline, baïonnettes au clair. Face à une farouche résistance, les troupes de Vandamme devront batailler ferme. Mais Saint-Hilaire est parvenu en un rien de temps jusqu’au village de Pratzen et, sans encombre majeur, sa division occupera victorieusement le centre du plateau.

VIOLENTS AFFRONTEMENTS

Soudain, un silence de plomb envahit le camp adverse. Le commandant russe Koutouzov est le premier à percevoir l’approche du danger tandis qu’il est en pleine descente avec une colonne de la division Miloradovic. Arrêtant net tous les soldats qui l’accompagnent, il leur enjoint de faire demi-tour. Mais ils ne seront que quelques centaines à parvenir jusqu’à Pratzen avant les troupes françaises. Vers neuf heures trente, tout le plateau est pratiquement conquis.

Aucun coup de feu n’a encore retenti sur le flanc nord. Napoléon ordonne immédiatement à Bernadotte et Lannes d’entrer dans la bataille pour empêcher le corps du prince Bagration de rejoindre Pratzen et de s’en prendre à la division Soult. Mais leur assaut ne donne pas le résultat escompté : surgis de nulle part, deux bataillons de la garde impériale russe ont riposté et le hameau de Blasowitz est retombé entre leurs mains. Trente canons russes sèment la mort et la destruction parmi les troupes de Lannes. Appelé à la rescousse, Murat envoie les cuirassiers d’élite de sa cavalerie. La charge d’un régiment de ces soldats armés de casques et de cuirasses étincelants, montés sur les chevaux les plus puissants, offrait une vision terrifiante. Après avoir subi de lourdes pertes, ceux-ci vont se ruer au grand galop sur la cavalerie russe. Leur choc provoque un tel fracas que son écho résonne sur tout le champ de bataille ! Au bout de cinq minutes d’affrontements à coups de sabre, les cavaliers russes battent en retraite. La lutte fait rage avec acharnement pendant une heure encore, tant et si bien que Bagration est totalement coupé du reste de l’armée alliée.

Pendant ce temps, la bataille se poursuit sur le plateau de Pratzen. Soudain menacé sur trois côtés à la fois, Saint-Hilaire parvient de justesse à éviter l’encerclement en faisant charger ses hommes droit devant eux à coups de baïonnette. Sans perdre une minute, Soult saisit cette occasion inespérée pour déposer plusieurs canons au même endroit. Le maréchal prendra lui-même le commandement des artilleurs. La demi-heure qui suit est l’une des plus sanglantes : sous le grondement des coups de canons et des fusils tirant de toutes parts sur le plateau, on n’entend même plus les ordres. Mais vers onze heures, d’énormes brèches ouvertes dans les divisions russes commencent à provoquer la débandade dans leurs rangs. De son côté, Vandamme a entre-temps réussi à déloger du plateau la division Miloradovic.

L’ÉTAU SE RESSERRE

Avant midi, les Français se sont rendus maîtres du centre de l’immense champ de bataille. Tout au sud, Davout est parvenu à résister à une force bien supérieure en nombre. Après la chute de Tellnitz et Sokolnitz, Napoléon lui avait envoyé le corps de réserve d’Oudinot en renfort. Huit mille soldats français tenaient encore péniblement leurs lignes contre trente-cinq mille Russes et Autrichiens. Vaille que vaille, ils ont tenu bon deux heures entières ! A Sokolnitz, Legrand et Oudinot ont su garder leurs positions et à Tellnitz, Friant et sa » division de fer » ont fait honneur à leur réputation. Rien ne peut expliquer cette endurance, sinon leur grand courage et une foi inébranlable dans la stratégie de Napoléon. Mais leur condition s’est nettement améliorée une fois le Pratzen passé aux mains françaises. Se voyant ainsi pris à revers, les Russes ont fait remonter nombre de régiments vers le nord.

Dès la mi-journée, la situation générale semble tourner à l’avantage de l’empereur. Il fait d’ailleurs transférer son quartier général sur le plateau de Pratzen et se présentera même sur les lieux. Toutes les troupes disponibles doivent maintenant refluer vers la droite à partir de Pratzen pour infliger un assaut décisif au flanc allié. Il est temps pour la Garde impériale d’entrer en scène : elle est sommée de prêter main-forte aux troupes de Pratzen pour balayer le reste des renforts russes. Le grenadier de la Garde Jean-Roch Coignet était alors en première ligne. Le témoignage qu’il a livré à la postérité, comme bien d’autres, est particulièrement sinistre : » Nous gravîmes la colline, armes à la main et baïonnette au canon. Au rythme des tambours, nous marchâmes droit sur la première ligne des Russes, qui furent massacrés. » La retraite de l’ennemi n’est plus possible à l’ouest, où se trouve le corps de Davout, ni au sud, où la route est coupée par les étangs. Le piège est sur le point de se refermer.

Les Russes cèdent sous la pression. En quelques minutes, deux cents officiers membres de la noblesse et de la garde personnelle du tsar seront capturés. » A Saint-Pétersbourg, plus d’une dame aura grand besoin de son mouchoir dans les semaines à venir « , raille cyniquement Napoléon.

LE COUP DE GRÂCE

Dès cet instant, le centre du camp allié a cessé d’exister. Il est deux heures de l’aprèsmidi, le temps est venu de frapper le coup de grâce. L’empereur donne ses nouveaux ordres de marche. C’est désormais au tour du corps de Bernadotte d’occuper Pratzen. La Garde, le corps d’Oudinot et celui de Soult, déjà fort éprouvé, se chargeront depuis le nord et l’est de prendre le gros des forces alliées dans une tenaille. Tandis qu’à l’ouest, Davout reviendra à l’attaque depuis ses postes de défense.

Prises entre deux feux, les troupes russes n’ont plus aucune retraite possible. Ils ne reçoivent en outre plus aucun ordre de Koutouzov ni du tsar Alexandre, pas plus que de l’ingénieux auteur du plan d’attaque allié, le commandant autrichien von Weyrother. Peu après, c’est encore pire ! Le tsar lui-même a bien failli être capturé. In extremis, ses gardes du corps ont pu le mettre en sécurité, de même que Koutouzov, blessé dans le chaos. Les Russes tentent alors de fuir. En bon ordre, tout d’abord, mais la panique bien vite gagne les rangs, guettés de tous côtés par le feu meurtrier des régiments français.

En face, le moral des soldats ne vaut guère mieux. Car eux aussi ont terriblement souffert. La seule unité du caporal Blaise, par exemple, a perdu plus de septante hommes, y compris deux lieutenants et quatre capitaines. Un colonel de régiment a senti trois chevaux se dérober sous son poids, mis en pièce par les canons ennemis. » Durant la dernière heure de la bataille, nous ne fîmes plus de prisonniers « , raconte dans ses Mémoires le général Thiébault, de la division Saint-Hilaire. » Cela n’eût fait qu’augmenter les risques. Sans personne à qui nous fier, nous ne pouvions ainsi laisser sur nos arrières un seul ennemi en vie. «

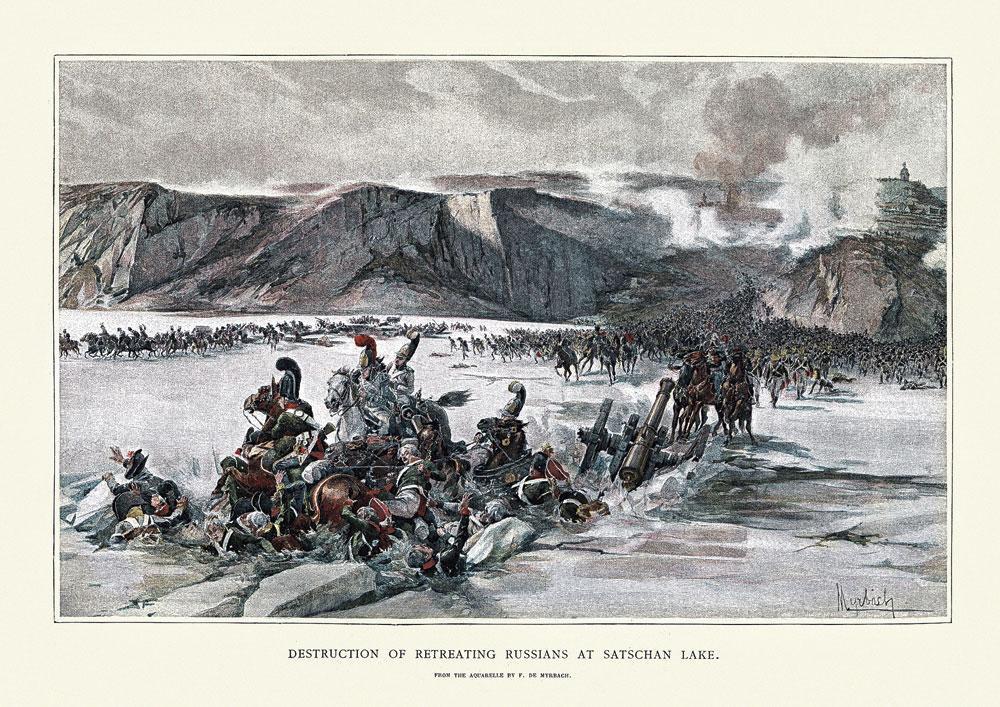

Vers trois heures, la débâcle russe est manifeste. Deux divisions entières ont déposé les armes. Par dizaines de milliers, d’autres soldats fuient désespérément devant les sabots des cavaliers français. » Sauve qui peut ! » s’égosille le général Doktorov. Au sud du champ de bataille, beaucoup d’entre eux s’élancent à la recherche d’une issue sur les étangs gelés. Napoléon ordonne alors à une batterie de vingtcinq canons de diriger ses foudres sur la glace qui éclate sous leurs pieds. Après la guerre, les militaires français feront état dans leurs bulletins de vingt mille Russes noyés à Austerlitz. Un nombre largement exagéré ; celui de deux mille paraît beaucoup plus vraisemblable. Ce qui en soi est déjà une abomination. D’autant que des centaines de Français applaudissaient joyeusement en contemplant la scène depuis Pratzen !

RETOMBÉES POLITIQUES

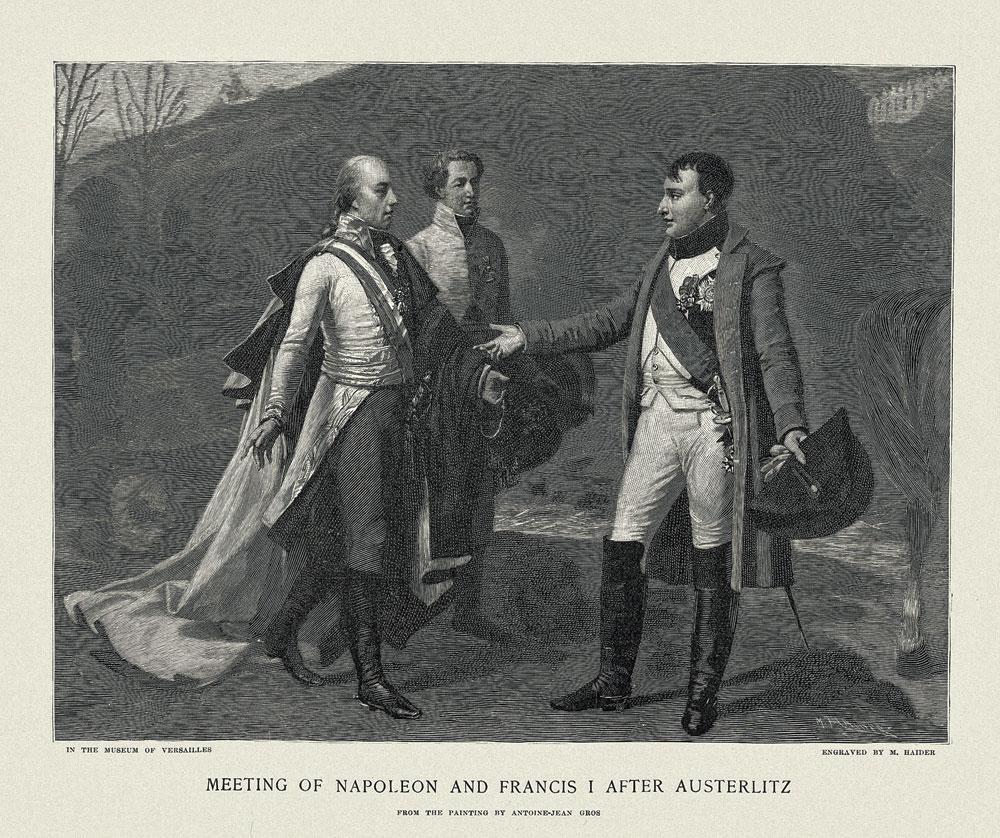

A seize heures trente, Napoléon en a bel et bien fini avec ses adversaires. Les armes se sont tues et, dans le grand silence environnant, les gémissements épouvantables des rescapés n’en étaient que plus glaçants. Le surlendemain, 4 décembre, l’empereur François Ier d’Autriche fait demander un entretien au vainqueur. A deux heures, Napoléon l’attend dans un campement de fortune près du Moulin brûlé, à Sarutschitz. A l’arrivée de son carrosse, Napoléon vient à la rencontre de François Ier et l’embrasse. » Je vous reçois dans le seul palais que j’habite depuis deux mois « , ironisa-t-il. François lui répondit non sans humour : » Cela vous sied plutôt bien, semble-t-il. » Tous deux se dirigent ensuite vers une petite colline et négocient assez longtemps à l’ombre d’un tilleul. Au sujet des Anglais, entre autres. François aurait promis de ne plus jamais lever les armes contre la France. » Talleyrand conviendra du reste avec vous « , conclut Napoléon, lui signifiant ainsi que les termes précis de l’accord devraient attendre les jours suivants pour s’établir.

Vienne dut premièrement verser une indemnité financière substantielle de 40 millions de livres à la France. L’Empire d’Autriche perdit en outre quatre millions de sujets sur les vingt-quatre qu’elle comptait auparavant : la Vénétie rallierait dorénavant le tout nouveau royaume d’Italie régi par Napoléon. L’Autriche doit encore céder différents comtés, districts et autres possessions dans la région de l’Allemagne. La Bavière est érigée en royaume autonome, sous le règne de Maximilien. Elle reçoit en outre le Tyrol, le Voralberg, le Trentin et Salzbourg. Le nouveau royaume de Wurtemberg se voit à son tour adjoindre Constance et quelques autres possessions dispersées en Souabe. Enfin, la Bade est promue grand-duché et la principauté de Fürstenberg est intégrée au territoire. Ces trois alliés de la France seraient désormais reconnus comme des Etats indépendants.

Le petit caporal

Napoléon n’était encore qu’un jeune officier fraîchement promu au grade de général quand ses soldats l’ont affublé de ce surnom : » le petit caporal « . Il le devait à sa victoire à la bataille de Lodi, en 1796, dans la première campagne d’Italie où il avait gagné, à la surprise générale, une bataille après l’autre. A l’issue de chaque combat, il était accueilli par les vétérans de la troupe – les » vieilles moustaches » – qui le gratifiaient d’un nouveau grade. Ainsi, Napoléon a été promu » caporal » à Lodi et » sergent » à Castiglione. Mais les soldats trouvaient décidément plus sympathique de vouer leur affection à leur » petit caporal « .