Une fois par mois, l’écrivaine Caroline Lamarche sort de sa bibliothèque un livre qui éclaire notre époque.

A Hollywood, où les films à gros budget sont réservés aux hommes, la polémique a enflé dans les médias. Parmi les nommés aux Golden Globes 2020 (idem aux Bafta et aux Oscars), a fortiori dans le palmarès final réservé à » des films sur des hommes et réalisés par des hommes » selon Le Monde du 14 janvier dernier, on déplore zéro réalisatrice. Sauf pour les films étrangers, avec, devancées au final par Bong Joon-ho ( Parasite), Cécile Sciamma et Lulu Wang. L’Adieu de Lulu Wang raconte comment une famille chinoise masque à son aïeule la réalité de sa maladie et de sa fin prochaine. Un thème proche de ce qui est peut-être le plus beau livre de Yasushi Inoué : Histoire de ma mère.

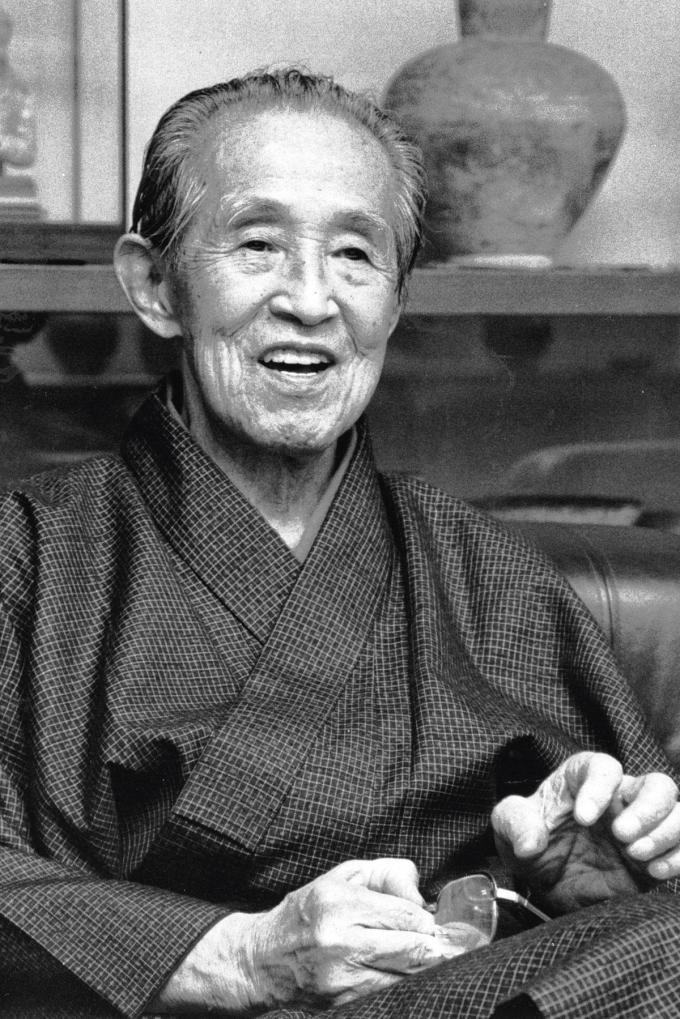

Il va sans dire que le cortège des soucis ou des drames accompagnant le soin dû aux personnes âgées est traité diversement en littérature. Là où Simone de Beauvoir, par exemple, documente cliniquement les derniers jours de sa mère sous le titre ambigu d’ Une mort si douce, Inoué conte la fin de la sienne sous un titre qui convoque le récit d’une vie entière. C’est avec précision qu’il relate la mémoire qui se défait, les souvenirs lointains qui surnagent et la confusion croissante de l’aïeule. Sans doute le contexte est-il différent, la perte ici se déroulant non dans le champ clos d’un hôpital mais au sein d’une demeure familiale. Sans doute aussi s’agit-il du point de vue d’un fils et non d’une fille. Récits en chiasme, en quelque sorte. Il reste que l’approche de Beauvoir, sous le signe de la » chair pourrissante « , de l’acharnement médical et de sa propre solitude, peut provoquer chez les lecteurs une forme d’inconfort anxieux. D’où vient que chez Inoué, la narration, aussi lucide soit-elle, demeure plus douce ? Question de prise en charge genrée : le fils, qui raconte, n’est pas en première ligne, mais bien ses soeurs. Question peut-être aussi de culture.

Si des deux côtés s’exprime le désarroi, et si se donne à lire, ici comme là, le harassement des femmes commises d’office aux soins, la modestie orientale, son humour délicat nous suggèrent que la fin de vie n’est pas le naufrage que l’on croit. On dirait qu’Inoué a choisi de faire l’économie de la débâcle, par respect sans doute d’une image que sa mère n’est plus à même de contrôler. A le lire, la vieillesse serait cette floraison ultime que les Japonais vont contempler nocturnement en famille, les cerisiers les plus chargés en fleurs étant ceux qui restent à l’écart de la lumière artificielle.

L’ultime voyage, celui de l’ombre, se fait dans la conscience du retour éternel des saisons, et c’est ensemble que l’on dit adieu à celle qui régresse vers l’état d’enfant perdu puis de bébé qu’on materne. » Elle avait dû commencer à effacer, exactement comme avec une gomme, la longue ligne de sa vie « , nous confie sobrement Inoué. La phrase est active. Le personnage de la mère, loin de se révolter ou de désespérer, semble accompagner sa propre perte, se retirant doucement pour finir néanmoins dans » un sursaut de vigueur « .