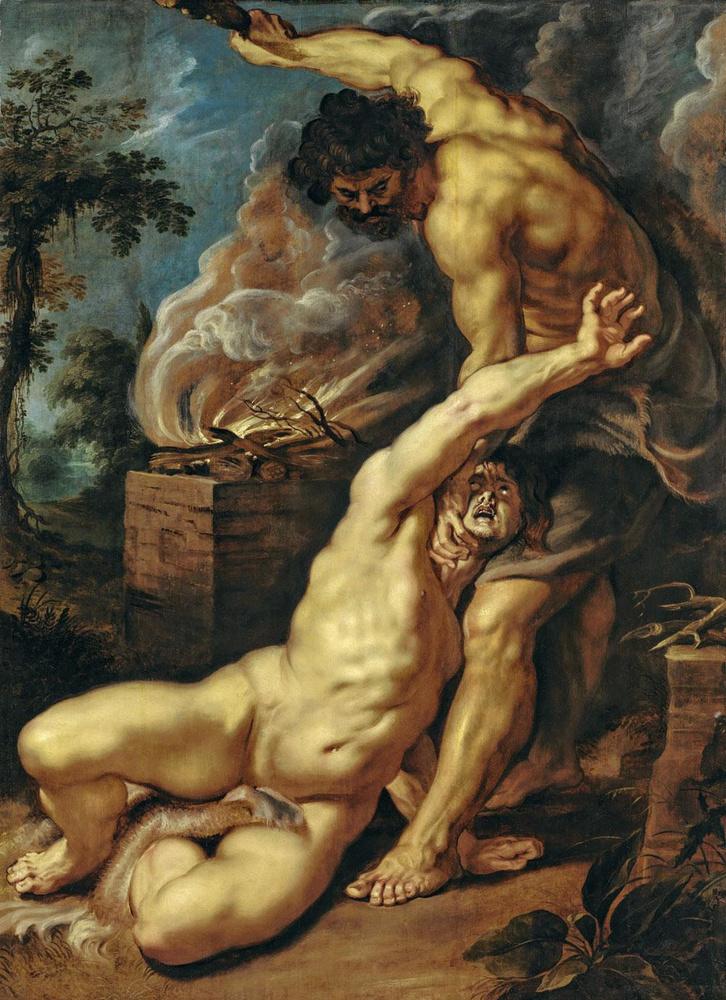

L’histoire foisonne de récits de querelles familiales sanglantes. La Genèse dévoile ce qui est sans doute le premier meurtre avéré quand Caïn tua son jeune frère Abel par jalousie, parce que l’offrande de ce dernier semblait plaire davantage au Seigneur.

Dans la Grèce antique, la malédiction qui pesait sur OEdipe se transmit à ses fils Etéocle et Polynice. Alors qu’OEdipe avait alors renoncé au trône de Thèbes, il vit voler en éclats l’espoir secret que ses fils jumeaux règnent à tour de rôle en bonne entente sur la ville. Etéocle fut le premier à gouverner Thèbes mais, après un an, il refusa, en dépit de leur accord, de laisser la place à Polynice. Ce dernier leva alors une armée pour récupérer son trône. Sous les murs de la ville, les deux frères se mesurèrent l’un à l’autre et s’entretuèrent.

ROMULUS ET REMUS

L’histoire de Rome commence, on s’en souvient, par un meurtre fratricide. Tout comme le Moïse de la Bible et bien d’autres personnages réels ou fictifs, les jumeaux Romulus et Remus gênaient sérieusement un homme de pouvoir. En l’occurrence, un grand-oncle jaloux qui donna à un serviteur l’ordre de noyer les importuns dans le Tibre.

A en croire l’historien Tite-Live, le serviteur se mit en route à un moment où le fleuve était sorti de son lit. L’homme eut pitié des jeunes frères et, au lieu de les jeter dans les flots tourbillonnants, les déposa près des étangs que le Tibre avait laissés en regagnant son lit. Une louve qui errait dans la région recueillit les deux petits et les nourrit. Grâce à elle, devenus des hommes vigoureux, ils assirent progressivement leur pouvoir sur les petites collines de la rive gauche du Tibre.

Les jumeaux élaborèrent le projet de créer à cet endroit une ville qui pourrait concurrencer celle des héritiers de leur grand-oncle détesté, situé plus au nord. Plus Romulus et Remus gagnèrent en puissance, plus leur ambition et leur rivalité crûrent. Ils ne purent s’entendre sur le choix de la colline où ils voulaient implanter leur colonie. Romulus préférait le Palatin alors que Remus pensait à l’Aventin. Les deux collines se trouvent l’une et l’autre dans la partie méridionale de la Rome actuelle. Elles sont séparées par une vallée où le Cirque Maxime fut édifié à l’époque glorieuse de la République.

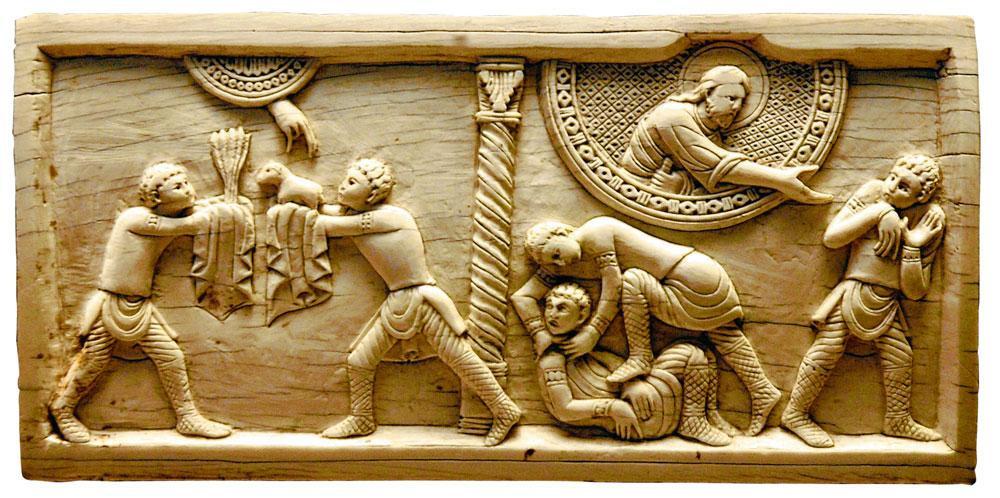

Les frères pensaient que les dieux leur indiqueraient clairement l’emplacement le plus approprié. Bientôt, Remus pensa que les dieux lui étaient favorables. Il fut le premier à assister à un vol de six vautours mais, un peu plus tard, Romulus en aperçut le double. Les signes divins interprétés par les deux frères n’indiquaient donc pas clairement la préférence. Remus avait été le premier à voir les oiseaux mais Romulus en avait vu davantage. La discussion s’envenima, les frères en vinrent aux mains et Romulus tua son jumeau, volontairement ou non.

Tite-Live nous donne une autre version de cette lutte sanglante. Convaincu de son droit à la primauté, Romulus aurait entamé la construction d’une palissade autour du Palatin. Dans un geste de mépris, Remus sauta pardessus ce modeste barrage. Furieux, Romulus se jeta sur son frère et le tua. Quoi qu’il en soit, nous trouvons chez les fondateurs de la ville des caractéristiques propres aux futurs dirigeants de Rome : une ambition débridée et le recours à la violence pour arriver à ses fins.

MEURTRE FAMILIAL CHEZ LES MÉROVINGIENS

A la fin du Ve siècle, après la chute de l’Empire romain d’Occident, le chef franc Clovis Ier réussit à rassembler sous sa domination la plus grande partie de la France actuelle et certaines parties de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne actuels. Le nom de sa dynastie, les Mérovingiens, lui vient de celui d’un des ancêtres semilégendaires de Clovis. L’ Historia Francorum (Histoire des Francs) que l’évêque Grégoire de Tours écrivit un siècle après le règne de Clovis fait état des événements les plus abominables qui se sont produits à la cour mérovingienne. Clovis (Chlodovech) et ses successeurs avaient largement hérité de leur ancien mode de vie barbare, malgré leur conversion au christianisme.

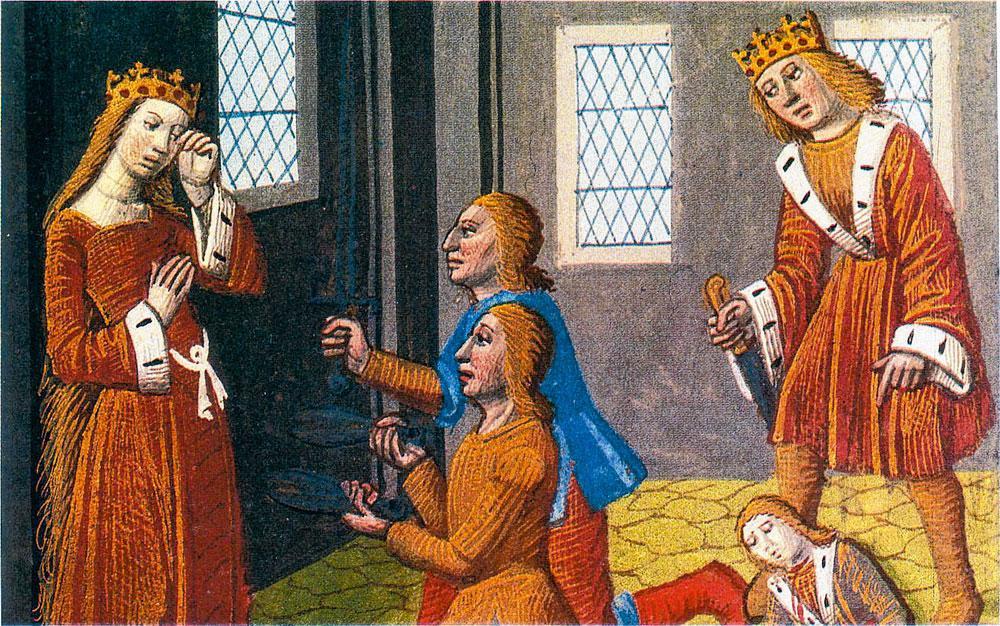

Cette cruauté s’illustre de manière saisissante par l’événement qui se produisit après la mort, en 524, de Clodomir, l’un des fils de Clovis. Dans l’attente de leur majorité, les trois fils de celui-ci furent confiés aux bons soins de la reine Clotilde, veuve de Clovis. Clotaire, le plus jeune et le plus violent des enfants, incita son frère Childebert à récupérer les trois garçons chez leur grand-mère sous prétexte de les préparer à la direction des domaines dont ils allaient hériter, conformément à la promesse faite à Clovis.

Clotilde, crédule, marqua son accord. Clotaire et Childebert lui envoyèrent sur le champ une épée et des ciseaux en lui demandant s’il fallait couper les cheveux des garçons (la plus grave humiliation pour un noble mérovingien) ou s’il fallait les tuer. Furieuse et désemparée, Clotilde opta pour la solution la plus honorable, la mort.

Clotaire n’hésita pas un instant. Il poignarda son neveu le plus âgé. Quand Childebert traîna à passer à l’action, Clotaire fit de même avec le deuxième garçon. Ensuite, il fit tuer tous les serviteurs des deux princes. Quelques courtisans réussirent à sauver de ses abominables oncles le plus jeune fils de Clodomir. Clodoald (plus connu sous le nom de Cloud) fut alors hébergé dans une abbaye des environs de Paris. La ville où se trouvait l’abbaye reçut plus tard le nom de Saint-Cloud, en référence au petit-fils de Clovis.

Le dernier méfait de Clotaire concerna son propre fils, Chramn, qui s’était à deux reprises rebellé en vain contre son épouvantable père. Après la seconde tentative, Chramn essaya de fuir en Angleterre avec sa femme et ses enfants, mais la famille fut interceptée et emprisonnée. Clotaire donna l’ordre de les enfermer dans une cabane en bois et d’y mettre le feu. C’est ainsi que se termina, dans l’horreur, la vie d’un petit-fils et de quelques jeunes arrière-petits-fils du fameux Clovis.

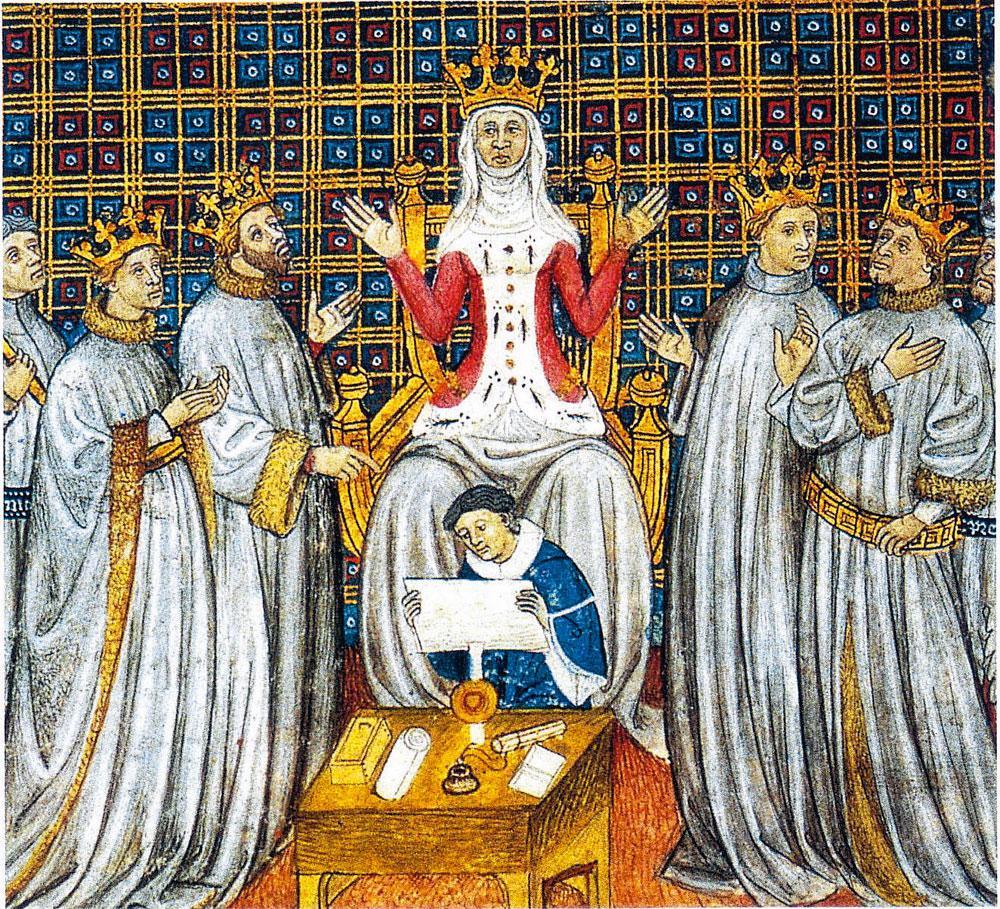

LES ARMAGNACS CONTRE LES BOURGUIGNONS

Philippe Ier de Rouvres, duc de Bourgogne, était un descendant direct en ligne masculine d’un des premiers Capétiens, la dynastie qui avait régné sans interruption sur la France depuis la fin du Xe siècle. Lorsqu’il mourut sans descendance masculine à la fin de 1361, la Bourgogne fut ajoutée au domaine royal, conformément aux règles féodales en vigueur.

En vue sans doute de donner aux Bourguignons l’impression qu’ils pouvaient conserver une part de leur autonomie, le roi Jean II donna en apanage la riche province qui se trouvait à la frontière de l’Empire germanique à son plus jeune fils, Philippe, en récompense de sa fidélité lors de la bataille de Poitiers perdue en 1356 contre les Anglais.

Ce que le roi Jean n’avait pas pu prévoir, c’est que son fils épouserait quelques années plus tard Marguerite de Male, seule héritière du comte de Flandre. Les Bourguignons obtinrent ainsi le pouvoir dans deux des plus puissantes principautés féodales du royaume de France.

La puissance du duc-comte Philippe s’accrut encore dès 1392 quand son neveu, le roi Charles VI de France, montra des signes de folie. Le plus jeune frère du roi, le duc Louis d’Orléans, et ses oncles, les ducs d’Anjou, de Berry et de Bourgogne, revendiquèrent aussitôt leurs droits sur le régendat. Mais comme le duc d’Anjou visait davantage la couronne de Naples et que le duc de Berry s’intéressait surtout aux arts, la lutte pour le pouvoir finit par opposer les seuls ducs d’Orléans et de Bourgogne.

Le duc Jean sans Peur, qui avait succédé en 1404 à son père Philippe le Téméraire en tant que duc de Bourgogne et comte de Flandre, utilisa habilement dès le départ la prodigalité du duc d’Orléans pour entrer dans les grâces des Parisiens. A l’automne 1407, la chance tourna et Jean sans Peur élimina son adversaire. Fin novembre, une équipe de tueurs assaillit le duc Louis Ier d’Orléans dans les rues de Paris alors qu’il venait de rendre visite à la reine. Le duc fut jeté à bas de cheval par une hallebarde. Lorsque la main avec laquelle il brandissait son épée fut arrachée, dès lors sans défense, il fut achevé sur place. Jean sans Peur reconnut sans aucun scrupule la responsabilité de ce crime. A ce point intouchable, personne n’osa s’opposer à lui quand il quitta ensuite Paris. Plus encore, un théologien au service de Jean sans Peur obtint du roi le droit de défendre, à la cour de France, le principe du meurtre légitime d’un tyran. Au printemps 1409, Jean reçut du roi l’absolution publique du meurtre de son neveu et put se réinstaller à Paris.

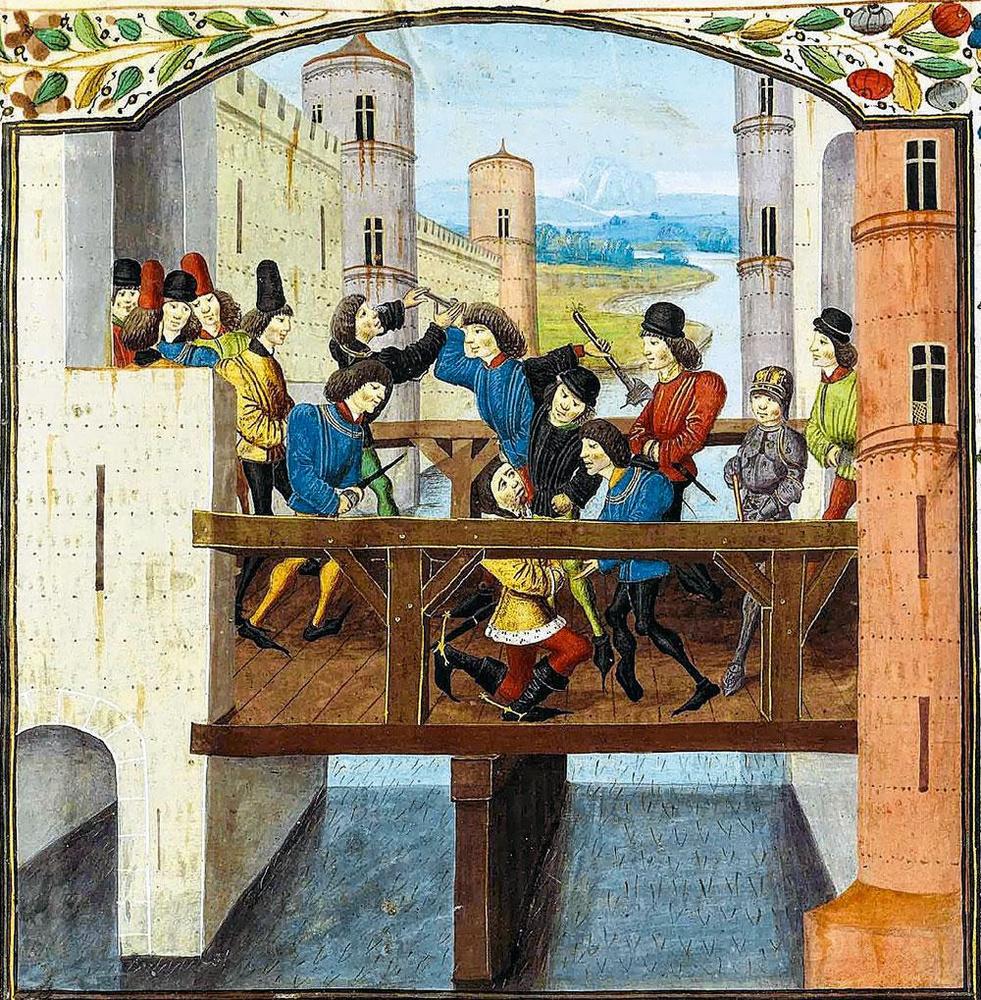

L’affaire n’était pas close pour autant. A Paris, une véritable guerre civile opposa les Bourguignons et les Armagnacs (en vertu du titre que portait le beau-père du duc d’Orléans assassiné). Après une nouvelle défaite de l’armée française contre les Anglais à Azincourt en 1415, le prince héritier Charles (futur Charles VII) et le duc Jean sans Peur furent invités le 10 septembre 1419 à une concertation dans la ville de Montereau, au confluent de la Seine et de l’Yonne. On construisit pour l’occasion un lieu de rencontre en bois au milieu du pont sur l’Yonne.

Toutefois, pendant la discussion sur le pont, la tension monta brutalement et il apparut bientôt qu’aucun accord ne serait trouvé. Tanguy du Châtel, un des accompagnants du prince héritier, laissa éclater sa colère, bouscula le prince Charles et donna l’ordre de poignarder le Bourguignon. Il se pourrait même que Tanguy ait commis lui-même ce meurtre. Quoi qu’il en soit, le duc de Bourgogne avait négligé de s’entourer suffisamment. Comme ce fut le cas de Louis d’Orléans quatorze ans plus tôt, on lui coupa d’abord la main droite avant de l’achever.

Le résultat de cette négociation avortée fut que les Bourguignons et les Anglais scellèrent entre eux un accord de partage de la France éclatée. La France mit un bon quart de siècle à sortir du marasme profond dans lequel l’avaient jetée les discordes dynastiques.

PIERRE LE CRUEL OU PIERRE LE JUSTICIER

Au début du XIIIe siècle, la domination islamique sur la péninsule ibérique arrivait à son terme. En 1212, les Maures avaient subi une défaite écrasante à Las Navas de Tolosa et il ne leur restait plus que la principauté de Grenade. Mais il fallut ensuite près de trois siècles avant que la Reconquista soit accomplie sous Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, les » Rois catholiques « , et que ceux-ci réussissent à rassembler sous leur sceptre tous les royaumes espagnols.

Si la phase terminale de la Reconquista s’est éternisée, c’est surtout parce qu’après Las Navas de Tolosa, le royaume de Castille n’avait que peu d’alliés et était régulièrement dirigé par des monarques faibles excepté Alphonse XI, un des rares qui se soient forgé une bonne réputation. Ce dernier, couronné roi à 1 an, en 1311, mit, une fois majeur, tout en oeuvre avec l’aide des villes pour rogner les ailes de la noblesse. Il y parvint et, reconnaissants, les Espagnols le surnommèrent » le Justicier « . Alphonse n’eut cependant pas le temps de terminer son oeuvre puisqu’il fut emporté par la peste à 40 ans, alors qu’il s’apprêtait à ravir Gibraltar aux Mérinides, la dynastie nord-africaine musulmane qui avait entrepris une dernière tentative de récupérer les conquêtes des chrétiens dans le sud de l’Espagne.

Pierre, fils et successeur d’Alphonse, tenta de poursuivre l’oeuvre de son père. Le double surnom qu’il a laissé à la postérité démontre à quel point il a échoué. Aux yeux de la classe moyenne espagnole, il était, comme son père, » le Justicier « , mais les nobles castillans le surnommèrent » le Cruel » à cause de son comportement impitoyable.

Toutefois, les circonstances ne lui étaient pas favorables. Il était le seul fils et successeur légitime du roi Alphonse mais avant même sa naissance, le roi avait entamé une liaison durable avec Leonor de Guzmán qui lui donna dix enfants. Dont plusieurs fils. Henri, le fils survivant le plus âgé d’Alphonse et Leonor, devint prince de la Maison de Trastamare. Après quelque temps, les nobles castillans virent en Henri – qui avait cinq ans de plus que son demi-frère, le roi – le protecteur idéal de leurs intérêts.

Pendant des années, les deux demi-frères se menèrent une guerre civile. Ils sollicitèrent l’un et l’autre l’aide des grandes monarchies ouesteuropéennes de l’époque, l’Angleterre et la France. Pendant une période d’accalmie de la guerre de Cent Ans, les Anglais et les Français envoyèrent en Castille leurs plus fameux chefs de guerre. Edouard, le Prince Noir, fils aîné du roi d’Angleterre Edouard III, s’aligna aux côtés du roi Pierre, alors que Bertrand du Guesclin, le chef d’armée du roi de France, défendit le prince Henri.

Les fortunes guerrières varièrent régulièrement mais, le temps passant, les Anglais perdirent leur intérêt pour la Castille, et avec l’aide du Guesclin, Henri de Trastamare poussa son demi-frère dans ses derniers retranchements. L’astucieux du Guesclin avait tout intérêt à ce que ce conflit ne se prolonge pas. Il promit à Pierre qu’il le réconcilierait avec Henri et l’attira au quartier général de son adversaire. Les frères ne s’étaient plus vus depuis leur plus tendre enfance. Quand Pierre arriva, Henri voulut saisir sa chance. Il se jeta sur son demi-frère et le poignarda. Et, comme un second Etéocle, il attendit trois jours avant de faire inhumer son demi-frère.

COUP D’ÉTAT À FLORENCE

La femme que les livres d’histoire de nos parents nous présentent comme la régente Marguerite de Parme aurait tout aussi bien pu passer à la postérité sous le nom de Marguerite de Florence.

Née le 28 décembre 1522, Marguerite est une fille naturelle de l’empereur Charles Quint et de Johanna van der Gheynst, une jeune femme d’Audenarde qui servait au château où l’empereur était invité. A 13 ans à peine, Marguerite fut donnée en mariage à Alexandre de Médicis, de onze ans son aîné. Après une période très trouble de l’histoire florentine, Alexandre fut nommé seigneur de Florence en 1531 avec la bénédiction de l’empereur et devint duc plus tard. Charles pensait que ce mariage maintiendrait, voire renforcerait, son influence à Florence et dans le reste de l’Italie centrale.

Tout indique que ce mariage n’en était un qu’en apparence. La toute jeune Marguerite vivait à Florence dans une cage dorée. Bien qu’Alexandre semble avoir fait traiter sa femmeenfant avec tous les égards, il n’a jamais été question d’une véritable relation. Du fait de son physique engageant et de sa peau mate, Alexandre était surnommé » il Moro » (le Maure). Sans doute était-il le fils d’une métisse au service de l’un des Médicis.

Alexandre de Médicis n’a pas laissé dans l’histoire un souvenir brillant. Il aurait régné à la manière d’un tyran et se serait surtout distingué par un comportement orienté vers le plaisir. Ceci dit, sans doute n’était-il pas pire que la plupart de ses contemporains, qui tentèrent de rattraper le temps perdu pendant la dictature théocratique du frère dominicain Jérôme Savonarole dans les dernières années du XVe siècle.

Après ses quelques années de règne à Florence, on voyait surtout Alexandre en compagnie d’un lointain parent, Lorenzino de Médicis. Tout nous laisse penser que ce Lorenzino était du même calibre que le duc. Pendant un séjour de quelques années à Rome, où un Médicis était pape, il s’était taillé une triste réputation. Ainsi, il avait coupé les têtes des statues anciennes parce qu’elles ne lui plaisaient pas. Pas étonnant qu’il ait été affublé du sobriquet peu flatteur de » Lorenzaccio « , le mauvais Lorenzo.

A Florence, Lorenzino se révéla être un compagnon idéal pour le duc Alexandre. Il fut même sollicité pour écrire une pièce à l’occasion du mariage d’Alexandre avec Marguerite d’Autriche. Il semble bien que Lorenzino ait caressé de grandes ambitions et qu’il ait peut-être usé de son influence croissante sur Alexandre pour arriver lui-même au pouvoir.

Il promit un jour au duc qu’il convaincrait la vertueuse et surtout ravissante Caterina Ginori à partager le lit d’Alexandre. Quelques jours plus tard, Lorenzino fit savoir au duc qu’il pouvait s’attendre au cours de la nuit à une visite de la belle. Mais au lieu de la jolie Caterina, ce fut Lorenzino qui se glissa dans la chambre d’Alexandre, accompagné d’un certain Scoroncolo, un sicaire à son service. Lorenzaccio n’hésita pas. Il planta tout d’abord sa dague dans le corps du duc et tenta ensuite de l’étouffer en lui enfonçant le poing dans la bouche. Encore conscient, le duc mordit à sang la main de Lorenzino. Scoroncolo acheva finalement le duc d’un coup de poignard mortel dans la gorge.

L’empereur Charles ne pensa naturellement pas à céder à Lorenzino le poste d’Alexandre. Il nomma Cosme de Médicis nouveau duc de Florence. Lorenzino n’eut d’autre issue que la fuite. Dans les dix ans qui suivirent, il erra partout en Italie, en France et à Constantinople notamment comme un véritable hors-la-loi. Il finit assassiné en 1548 sur ordre de Cosme de Médicis ou de l’empereur Charles.

FIN DE PARTIE SANGLANTE AU NÉPAL

Voilà un moment que les familles royales européennes sont devenues suffisamment raisonnables pour aplanir leurs différends aux moments opportuns. Dans les royaumes asiatiques, en revanche, on a encore assisté à des règlements sanglants jusque dans un passé récent. C’est ainsi que le 25 mars 1975 – le jour de la fête du Prophète – le roi saoudien Fayçal fut abattu par son neveu Fayçal ben Moussaid pour une raison inconnue, pendant la réception d’une délégation du Koweït.

Bien plus atroce encore fut le massacre perpétré au sein de la famille royale népalaise au cours de l’été 2001. La dynastie Shah régnait au Népal depuis le dernier quart du XVIIIe siècle. Les rois successifs avaient, non sans peine, conquis un pouvoir politique sur ce pays montagneux coincé entre la Chine et l’Inde britannique. Le fait que les Gurkhas népalais soient des soldats accomplis, favorables aux Anglais, a joué en faveur des rois du Népal. L’autorité du premier Shah et de ses successeurs n’était néanmoins pas suffisante. De nombreuses familles nobles contestaient le pouvoir des rois et, à partir du milieu du XXe siècle, les rois devaient aussi lutter contre l’opposition souvent violente des maoïstes, soutenus par la Chine.

Deux rois consécutifs – Mahendra (1955-1972) et Birendra (1972-2001) – réussirent à tenir plus ou moins le pays sous contrôle, jusqu’au printemps 2001 où la bombe explosa. Un désaccord était apparemment survenu entre la reine Aishwarya et son fils aîné, le prince héritier Dipendra, à propos du choix d’une épouse pour le prince. Le 1er juin, le prince héritier se rendit, lourdement armé, à une réunion familiale. Apparemment sans le moindre motif, il ouvrit aussitôt le feu et tua son père, sa mère et six autres membres de la famille royale. Dipendra se tira ensuite une balle dans la tête mais survécut à ce bain de sang. Pendant trois jours, il fut soigné en tant que roi Dipendra à l’hôpital de Katmandu. Quand il mourut le 4 juin, son oncle Gyanendra lui succéda. Le nouveau roi mit tout en oeuvre pour assurer l’équilibre dans le pays mais il n’avait manifestement pas très envie de poursuivre la dynastie Shah. Après quelques années, craquant sous toutes les pressions, il céda la place à une république.