La guerre a forgé entre les Ukrainiens un «pacte social tracé dans le sang» qui balaye le passé commun avec les Russes, estime Anastasia Fomitchova, qui a rejoint l’armée après l’invasion de 2022.

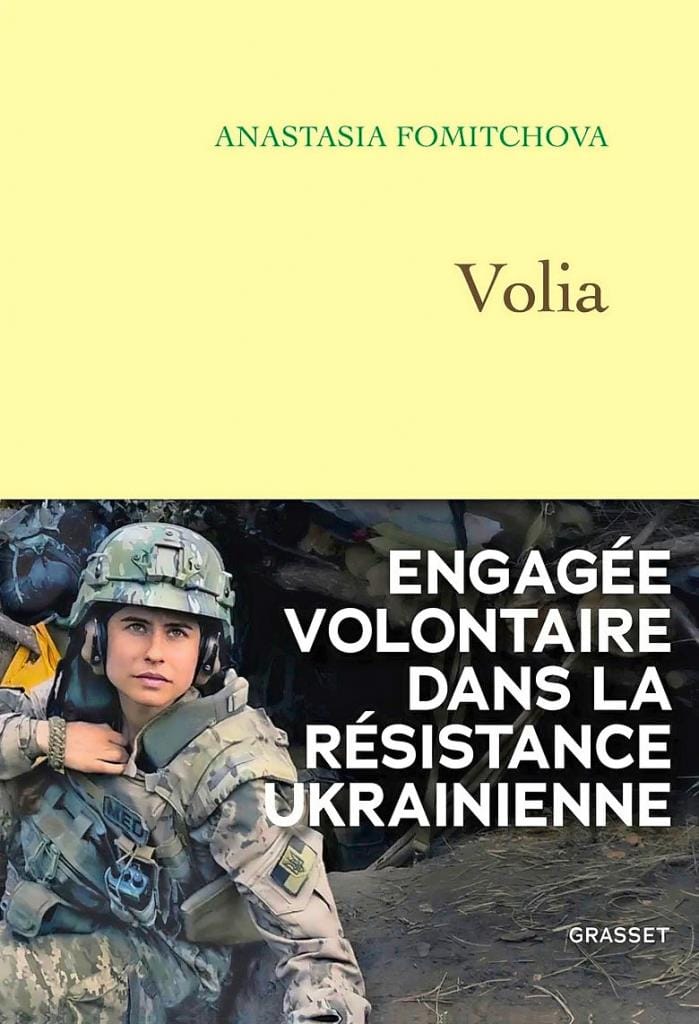

En février 2022, Anastasia Fomitchova, étudiante ukrainienne en France, décide de rentrer à Kiev pour venir en aide à sa famille. Les circonstances, les rencontres et l’amour de son pays menacé l’amèneront à s’engager dans l’armée comme membre du personnel soignant pour participer à la résistance à l’agression de la Russie. Entre l’assistance médicale derrière la ligne de front dans la région de Lyssytchansk, au sud-est du pays, et le soutien dans les tranchées aux militaires engagés dans la reconquête de la région de Kherson, plus au sud, la jeune Ukrainienne va connaître de très près les affres du conflit et la cruauté des actions de l’armée ennemie. Elle raconte cet engagement dans Volia (1), un récit profond et émouvant. Rencontre.

A vous lire, s’engager activement dans la défense de votre pays était évident. Pourquoi?

J’ai grandi en France. J’avais une vingtaine d’années au moment du mouvement Maïdan (NDLR: révolte d’une partie de la population ukrainienne en 2013 après le refus du gouvernement du président prorusse Viktor Ianoukovytch de signer un accord d’association avec l’Union européenne). Il m’a beaucoup marqué. J’ai pris conscience à ce moment-là que les manifestants étaient ceux auprès desquels j’aurais pu étudier et qu’ils s’engageaient pour avoir accès aux mêmes droits et libertés que ceux dont j’avais bénéficié en grandissant dans un pays de l’Union européennne. Je n’ai pas pu me rendre sur le Maïdan. Par la suite, j’ai réalisé qu’il était de mon devoir de tout faire pour aider l’Ukraine à se défendre face à la Russie. Finalement, j’ai fait ce qui m’a semblé être le plus juste et le plus simple.

Qu’est-ce que la Volia, qui donne le titre à votre livre?

Tous les Ukrainiens connaissent ce terme puisque, déjà au siècle dernier, il était utilisé pour signifier leur volonté de ne pas vivre sous l’asservissement d’une puissance étrangère. Depuis que la Russie nous a attaqués en 2014, il exprime la volonté que nous avons de nous battre pour notre liberté et à vivre libre.

Des personnes de votre famille ont eu des liens forts avec l’Union soviétique et avec la Russie. A propos de la guerre, vous parlez d’un «pacte social tracé dans le sang» entre les Ukrainiens. Ce pacte surpasse-t-il durablement le passé des relations avec la Russie ?

Absolument. On ne peut pas revenir sur le passé. L’Ukraine a vécu sous le joug de l’Union soviétique, et avant cela, elle avait été intégrée à l’Empire russe. Aujourd’hui, on observe un prolongement de la volonté russe de contrôler l’Ukraine et, à défaut de la contrôler, de la neutraliser. Le projet de destruction de la nation ukrainienne n’a pas commencé avec Vladimir Poutine. Des tentatives ont déjà eu lieu au siècle dernier. Comme beaucoup d’Ukrainiens, j’ai des ancêtres qui viennent de Russie. Mais à vrai dire, cela n’a pas d’importance dans la définition de notre identité puisqu’être Ukrainien aujourd’hui, c’est se savoir menacé de mort par la Russie. C’est aussi s’opposer au projet russe de nous détruire. A travers cette guerre, nous sommes aussi en train de rebâtir le futur de notre pays, que nous sommes nombreux à voir dans l’Union européenne. Pour ce qui a trait aux traumatismes du passé, nous effectuerons un travail sur l’histoire et sur les mémoires. Je suis confiante sur ce point. Il faut vraiment avoir conscience que la guerre réveille toutes les mémoires traumatiques liées au passé soviétique. On n’en parlait pas dans les familles. Il a fallu des années pour que ma grand-mère maternelle m’explique ce qu’avait été l’Holodomor (NDLR: la famine provoquée en Ukraine en 1933 par le pouvoir soviétique qui a fait entre 2,6 et 5 millions de morts). On n’en avait jamais véritablement discuté parce qu’il s’agissait de souvenirs beaucoup trop douloureux.

«Si j’ai eu peur, en tout cas, je n’ai pas douté.»

«Jamais la perspective de ma propre mort n’avait été aussi présente et la certitude qu’il fallait se battre aussi forte», écrivez-vous. La peur ne vous a jamais fait douter de la nécessité de votre engagement?

Non, parce que, comme beaucoup d’Ukrainiens, j’avais trop conscience que si nous ne faisions rien, si nous ne nous opposions pas à cette volonté russe de nous détruire, tout ce que nous connaissions allait disparaître. Lorsque je reviens à Kiev en février 2022, je sais que je n’ai jamais été aussi en danger. Mais c’est toute notre nation qui est en danger à ce moment-là. Si j’ai eu peur, en tout cas, je n’ai pas douté.

Cette peur a-t-elle été particulièrement présente dans certaines situations?

Chacune des missions dont je parle dans le livre avait son propre degré de dangerosité. Dans les tranchées du côté de Kherson, nous étions confrontés à une puissance de feu différente de celle que l’on peut connaître dans les villes exposées. Mais quand on était à Lyssytchansk, dans l’est de l’Ukraine, et que l’armée russe essayait de nous encercler, nous savions que si elle y parvenait, nous pourrions ne pas en sortir vivants. En tant que militaires et personnel médical, nous sommes obligés de l’accepter. On rationnalise la peur et le risque. Je me suis toujours concentrée sur la raison pour laquelle j’étais présente dans ces endroits, à savoir sauver des vies.

La solidarité est-elle essentielle dans ces contextes?

C’est le rapport aux autres qui nous maintient en vie. Lorsque nous partons en mission au sein d’une même unité, ma vie dépend de mes camarades et celle de mes camarades dépend de moi. On retrouve finalement assez peu ce niveau de confiance dans la vie «civile», ce qui crée des liens extrêmement forts. Et a fortiori dans la guerre, où nous sommes tous là pour les mêmes raisons.

Vous expliquez aussi que dans ce chaos, «on ressent un sentiment inexplicable de liberté». En quoi?

Dans la guerre, on vit l’instant présent. On n’est ni prisonnier du passé ni dans l’attente du futur, si j’ose dire. On est libre de faire des choix qui ne sont plus dictés que par nous. La guerre est aussi une forme de miroir de soi, de notre rapport aux autres, à la vie, au monde.

S’habitue-t-on à la vision de la souffrance?

On ne s’habitue jamais à la vue des blessures. En fait, on s’y habitue d’un point de vue médical. On se professionnalise. Après avoir vu des dizaines et des dizaines de blessures, d’amputations, on finit par développer un regard clinique. Mais d’un point de vue humain, on ne s’habitue pas à la réalité de la guerre, il ne le faut pas.

A travers ce récit, était-ce aussi une façon pour vous de rendre hommage au travail des femmes dans la guerre?

Ce n’est pas quelque chose que j’avais en tête lorsque j’ai commencé à écrire ce livre. J’ai simplement raconté mes amitiés et mon parcours. Et il se trouve effectivement que j’ai rencontré beaucoup de femmes. Je m’en suis rendu compte en écrivant. Peut-être venais-je éclairer une réalité plus invisibilisée de la guerre, à savoir l’implication des femmes. Mais en Ukraine, avant 2022, il y avait quand même déjà un tiers de femmes dans l’armée. Aujourd’hui, on est à plus de 20%. Il y en a beaucoup dans les unités médicales, dans la défense aérienne, dans l’artillerie… Comme c’est la société civile qui a rejoint les rangs de l’armée, celle-ci s’est constituée à l’image de la société.

Eprouvez-vous de la rancœur à l’égard de ceux qui ne se sont pas engagés, pour des raisons qui ne sont pas toujours nobles?

Je peux comprendre la peur. La peur, on la ressent tous. Et ensuite, chacun est souverain face à son choix de vie. S’engager est d’abord une décision individuelle. Mais la guerre est aussi une expérience collective. Je ne me suis pas engagée seule. J’ai rejoint l’armée grâce aux personnes que j’ai rencontrées tout au long de mon parcours. Je n’ai pas de rancœur.

«Les Européens restent figés dans l’illusion qu’une solution diplomatique peut être trouvée avec la Russie.»

Avez-vous de la rancœur à l’égard des dirigeants politiques européens qui n’ont pas perçu le danger qui menaçait les Ukrainiens?

J’éprouve une forme d’incompréhension voire de sidération de voir que l’invasion de 2022 n’a pas réveillé les consciences de la façon que l’on aurait pu attendre. La guerre avait commencé en 2014. Des exactions avaient déjà été commises en Crimée, dans l’est de l’Ukraine. Les Accords de Minsk n’avaient rien réglé. Malgré cela, les Européens n’ont pas vu le danger que représentait déjà la Russie à ce moment-là. Dès 2021, elle a réencerclé une partie de l’Ukraine comme en 2014. Les discours de Vladimir Poutine étaient extrêmement virulents. Pourtant, il a fallu des mois pour que des armes soient livrées. Surtout, l’Europe a attendu qu’il y ait un revers majeur de l’armée russe pour livrer certaines armes qui ont permis de mener la contre-offensive de septembre 2022. Aujourd’hui, la Russie se prépare structurellement à une guerre longue et de plus grande ampleur. Elle a réussi à investir massivement dans son appareil militaro-industriel, à produire de l’armement de masse. Elle parvient encore à contourner certaines sanctions occidentales… Or, les partenaires occidentaux de l’Ukraine continuent d’inscrire leurs actions en réaction aux lignes rouges et aux actions du Kremlin. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas encore de prise de conscience de l’urgence et du retard accumulé en presque quinze ans, si on remonte à 2014.

Cette prise de conscience n’est-elle pas encore complète aujourd’hui?

On peut la voir dans les discours. On ne la voit pas encore dans les actes. La Russie mène des incursions dans l’espace aérien européen. En face, la réaction est de décider de protéger les pays concernés. Quid de l’espace aérien ukrainien? Des villes ukrainiennes? On ne peut décorréler la sécurité et la paix en Europe de la restauration de l’intégrité territoriale d’un pays souverain qui a été envahi depuis 2014. Le seul acteur dans ce paysage qui fait plus que menacer la paix et qui a déclaré la guerre, c’est la Russie. Vladimir Poutine ne s’arrêtera pas à moins d’être lui-même arrêté. J’ai l’impression que les Européens restent figés dans l’illusion qu’une solution diplomatique peut être trouvée avec la Russie. Or tout indique le contraire. Il y a une seule réponse à apporter face à la Russie, c’est la fermeté. Pour l’instant, je ne la vois pas.

«Nous n’avons plus peur. La haine destructrice de la Russie nous en a libérés», écrivez-vous. Cette peur n’existera plus?

Il n’y aucun moyen que nous revenions en arrière. Aujourd’hui, l’Ukraine est aussi en train de gagner son indépendance. L’objectif de Vladimir Poutine le 24 février 2022 était de prendre le contrôle de Kiev. Cela ne se produira pas. Je ne sais pas si je survivrai à cette guerre. Mais je suis confiante dans l’avenir de mon pays, malgré tout ce que nous avons perdu et toutes celles et ceux qui se sont sacrifiés. Je sais que le futur de mon pays sera européen.

(1) Volia. Engagée volontaire dans les résistance urkainienne, par Anastasia Fomitchova, Grasset, 288 p.