Dans sa jeunesse, Stacii Samidin semait la terreur dans les rues de Rotterdam. Aujourd’hui, il réalise dans le monde entier des «portraits de famille» de membres de gangs auxquels il a appartenu, de skinheads et d’anarchistes belliqueux.

En 2009, Stacii Samidin capture sa première image en tant que photographe de gangs à part entière, dans son propre quartier, Rotterdam-Est. Deux jeunes posent debout dans leur salon, leurs visages hors champ. Sur la table basse: du tabac à rouler, des cigarettes, de la cocaïne et une balle. L’un tient une arme automatique en joue, l’autre un pistolet. «Un portrait de famille.» C’est ainsi que Samidin qualifie cette photo inaugurale. «Ce ne sont pas mes gars, même si je les connais bien.»

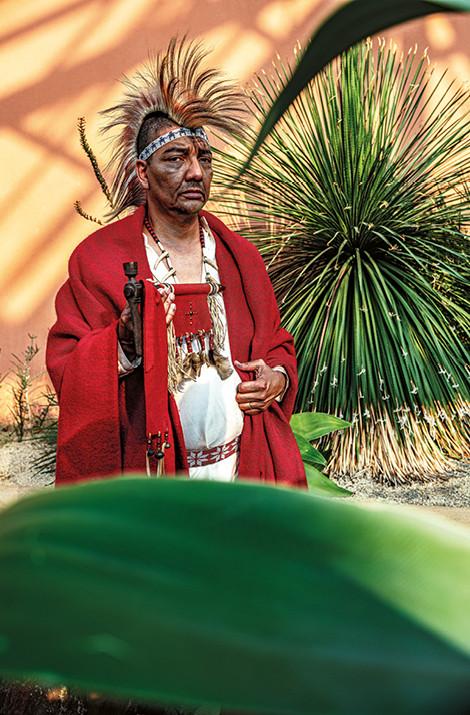

Depuis, le photographe a tiré de nombreux portraits de membres de gangs, et ce, aux quatre coins du globe. L’ensemble de ces images évocatrices constitue son œuvre Societies, dont une sélection saisissante est rassemblée dans son premier ouvrage, Stacii Samidin.

Il est lui-même né et a grandi au sein d’un gang, même s’il n’apprécie guère ce terme. «Je préfère parler de ma « famille », précise-t-il. Le même sang coule dans nos veines. J’ai grandi entouré de nombreuses tantes, oncles, cousins et cousines, et nous vivions proches les uns des autres. Nous mangions, buvions et vivions ensemble. Jusqu’à mes 18 ans, je formais un tout avec mes 30 cousins. J’étais le plus jeune, mais en même temps le leader. Je maintenais l’unité, ils venaient toujours me demander conseil.»

Vous étiez le tout jeune parrain?

L’un des parrains (il rit). Ma famille est un mélange. J’ai des racines moluquoises et javanaises, et je descends en partie de Sumatra et du Suriname. Mon entourage me semblait être l’expression la plus pure de ce que je connaissais. Nous avons créé pour nous-mêmes une zone sûre, autonome. Nous avons préservé les normes et les valeurs de nos parents, que nous avons faites nôtres: le respect, la loyauté, la révérence envers nos origines. Très vite, nous avons constaté que nos règles entraient en conflit avec celles du reste de la société. Le monde extérieur ne nous acceptait pas. Aucun club ne nous ouvrait sa porte. Je ne trouvais pas de travail, pas même un petit boulot. Je ne rentrais dans aucune case. J’étais fasciné par nos origines et je percevais l’ombre pesante de la colonisation par les Pays-Bas. Je voulais protéger notre culture, mais je ne savais pas comment faire. La seule forme de résistance que je connaissais était physique.

Une résistance violente?

Oui, et cela m’a souvent conduit à faire la Une des journaux. Cette violence, c’était ma révolte contre l’injustice que mes grands-parents ont subie de la part du colonisateur néerlandais. En Indonésie, il s’est passé des choses qui sont absolument inacceptables. Ce traumatisme nous a été transmis à travers les récits terribles de mon père et de ma mère. A Rotterdam, on me jugeait non seulement sur mon comportement, mais aussi sur mon apparence: «Pas de petit boulot pour toi, Stacii!»

Vous aviez déjà, à l’époque, ce look que vous arborez aujourd’hui: tatouages, dents en or et boucles d’oreille?

A 14 ans, j’avais déjà des dents en or. Et des tatouages aussi, qui racontent ma vie et mon rang dans la famille. Si je me déshabille maintenant, vous en apprendrez tout de suite beaucoup sur moi (il rit). J’avais du mal avec le monde au-delà de nos rues de Rotterdam-Est. Chaque fois que nous mettions les pieds hors de notre quartier, c’était toujours en groupe. Trente cousins dans le métro ou dans le bus.

Vous formiez une bande criminelle?

Nous n’étions pas vraiment impliqués dans la drogue ou ce genre de choses. Nous étions avant tout violents. Nous avions la mèche courte. Et même si nous avions l’air intimidant, nous nous sentions facilement intimidés nous-mêmes. Nous n’étions pas acceptés, et la seule chose que nous savions faire à l’époque, c’était hausser le ton. Nous cherchions constamment l’affrontement physique, simplement pour être entendus. J’étais à la tête du groupe et j’avais la réputation d’être un dur à cuire, un véritable bagarreur.

«A vos yeux, nettoyer une arme peut sembler une activité criminelle, pour moi, c’est un rituel du matin, comme préparer des tartines.»

Avec votre silhouette plutôt frêle, vous ne ressemblez pas vraiment à une machine de guerre…

On me le dit souvent. Mais si quelqu’un s’en prend à ma famille, j’ai toujours envie de lui sauter à la gorge. C’est encore le cas aujourd’hui, maintenant que j’ai trois enfants. Heureusement, la photographie m’a appris à faire passer des messages autrement. J’ai remplacé mes poings par mes photos. Contrairement à l’époque, on m’écoute aujourd’hui.

Est-ce vrai que votre talent de photographe a été découvert lors d’un travail d’intérêt général?

Vers mes 17 ans, beaucoup de choses ont mal tourné pour moi. Cela s’est terminé par une condamnation, au cours de laquelle j’ai aussi assumé les actes de mes cousins. Etiqueté comme «jeune ingérable», j’ai été placé dans un groupe de 20 autres «jeunes à problèmes». C’était en 2009, l’année où Rotterdam était Capitale européenne de la jeunesse. Nous avons participé à un programme intitulé «Le Voyage du héros». Je me suis reconnu dans les histoires des autres, je me suis ouvert et, pour la première fois, j’ai parlé de moi à des inconnus. Le photographe rotterdamois Kees Spruijt faisait partie des encadrants. Aux Pays-Bas, il est considéré comme «le» photographe des groupes en marge de la société. Il nous a remis un appareil photo jetable, et j’ai pris des clichés de ma famille en action. Il a été frappé en les voyant: «Tu fais exactement ce que je fais, sauf que toi, tu es jusqu’au cou dans ce monde.» Kees m’a ouvert les portes du monde en présentant ma série sur les Moluquois, en 2011, au Musée de la photographie des Pays-Bas. Pour la première fois de ma vie, je suis entré dans un musée, et j’ai pu y exposer mes propres images. J’avais 22 ans, et pour la première fois, on ne m’a pas demandé d’où je venais. On a seulement parlé de mon travail. C’était très particulier.

Vous avez ensuite étudié la photographie à l’académie des beaux-arts?

Dans les années qui ont précédé mon entrée à la Willem de Kooning Academie de Rotterdam, j’étais considéré comme un jeune à problèmes. A l’école, j’étais soudain devenu l’oiseau rare, la coqueluche: «Regardez tout ce qu’il sait faire!», «regardez les sujets qu’il choisit!», «regardez ses dents!». Du jour au lendemain, j’étais un artiste, super cool (il rit). En deuxième année d’académie, je me suis senti assez solide pour dire au monde extérieur: «Je suis Stacii Samidin, le premier photographe de gangs néerlandais.»

La photographie vous a sauvé?

Absolument, elle est même devenue ma première langue. Un jour, j’ai reçu une lettre du bourgmestre de Rotterdam m’enjoignant de me présenter à la police. Plus tard, j’ai reçu une nouvelle lettre de sa part… cette fois pour me demander de tirer son portrait. Le titre de «premier photographe de gangs néerlandais» est sacré pour moi, mais mon œuvre de vie, consacrée à la représentation des « familles », je l’ai rebaptisée Societies. En appelant un gang une « société », on fait disparaître le stigmate. Dès que l’on comprend que chaque être humain est un être humain, toutes les barrières tombent. Les membres de gangs sentent que je ne suis pas un voyeur à la recherche de sensationnalisme. Ils percoivent en moi une énergie qui leur est familière, ce qui rend le dialogue possible.

Les membres de gangs aiment poser devant votre objectif, arme au poing. Ou avec leur pitbull à leurs pieds.

Le schéma universel de l’être humain veut qu’il prenne son petit déjeuner, s’adonne à une activité durant la journée, dîne le soir en famille, puis se repose avant de dormir. Chacun remplit ce schéma à sa manière. Moi, le matin, je prépare les tartines de mes enfants. Mais en tant que photographe, je me retrouve parfois dans des situations où des jeunes femmes et des jeunes hommes nettoient leurs armes dès l’aube. A vos yeux, cela peut sembler une activité criminelle. Moi, j’appelle aussi cela «le petit déjeuner». En considérant le nettoyage d’une arme et la préparation de tartines comme des gestes rituels équivalents, on efface l’idée d’un danger imminent ou d’un passé violent lié à ces armes. Cela permet de les appréhender immédiatement comme des êtres humains.

«J’entre encore sans problème dans les gangs bruxellois. Ils me font confiance, je ne jouerai jamais les informateurs pour la police.»

Avez-vous aussi été accueilli par des bandes bruxelloises en tant que photographe de gangs?

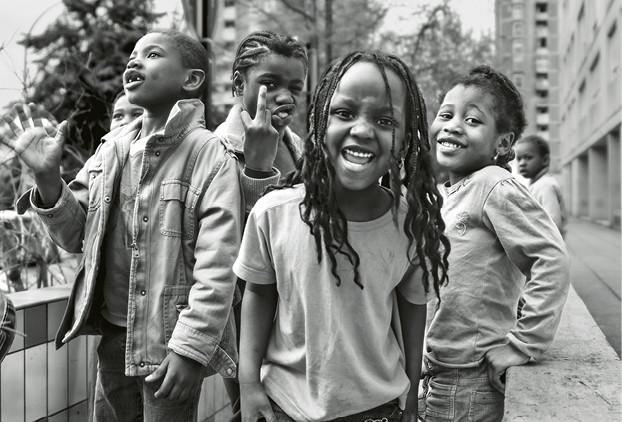

J’ai visité plusieurs communautés à Bruxelles, mais aussi à Anvers et à Gand. Les groupes bruxellois sont étroitement liés aux histoires que l’on voit aujourd’hui dans l’actualité. Cela dit, mes visites remontent déjà à un certain temps.

La violence des gangs liés à la drogue à Bruxelles conduit désormais à des fusillades et aussi, des morts.

Je peux encore entrer chez eux sans problème. Ils me font confiance et savent que je ne jouerai jamais les informateurs pour la police. Je ne fais que créer un beau livre ou monter une exposition (il rit). Mes images montrent des garçons avec des armes, mais aussi ces mêmes garçons faisant les courses avec leurs enfants. Avec un stylo ou un appareil photo à la main, ils n’obtiennent jamais ce qu’ils veulent. L’arme est leur manière à eux de s’en sortir.

Par Jan Stevens – Photos: Stacii Samidin

Stacii Samidin, Hannibal Books, 216 p.Du 25 avril au 17 mai, Stacii Samidin expose à la galerie Weisbard, Rotterdam.Stacii Samidin

Naissance, à Rotterdam, en 1987.

A étudié la photographie à la Willem de Kooning Academie, à Rotterdam.

Photographe engagé, il a consacré son œuvre Societies aux gangs et aux minorités à travers le monde, notamment à Khartoum, Kingston, Nairobi, Dakar, Paris, Los Angeles, Chicago, Berlin, Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Paramaribo, Jakarta, Aceh, Bali, Ambon et Bruxelles.