Elle négocie avec Caracas en juillet et agite la menace d’une action militaire en septembre: l’administration Trump étale ses divisions sur sa stratégie face à la dictature.

L’attaque d’une embarcation vénézuélienne causant la mort de onze de ses occupants, le 2 septembre, dans les eaux internationales, a été jusqu’à présent la principale manifestation du déploiement militaire américain dans la mer des Caraïbes depuis la fin du mois d’août. Selon Washington, le bateau assurait un transport de stupéfiants au nom de la Tren de Aragua, organisation criminelle désignée comme terroriste par les Etats-Unis.

L’opération s’est inscrite parfaitement dans la construction d’un récit qui voudrait qu’en vertu de la lutte, légitime, contre le trafic de drogue, le régime vénézuélien fasse l’objet d’une action offensive s’il en est un des acteurs ou un des soutiens. L’accusation est cependant loin d’être prouvée, même par les dirigeants américains. Le renversement d’une dictature hostile aux Etats-Unis pourrait donc être la véritable raison de l’envoi dans les Caraïbes de huit bâtiments de la marine américaine, dont un sous-marin à propulsion nucléaire, dotés de 1.200 missiles. Sauf que les 4.500 Marines qui les accompagnent ne constituent pas un contingent suffisant pour envahir un pays comme le Venezuela. Sauf, surtout, qu’il y a deux mois à peine, une partie de l’administration Trump négociait avec Caracas, entre autres, le rétablissement de la licence d’exploitation du groupe pétrolier américain Chevron dans le pays.

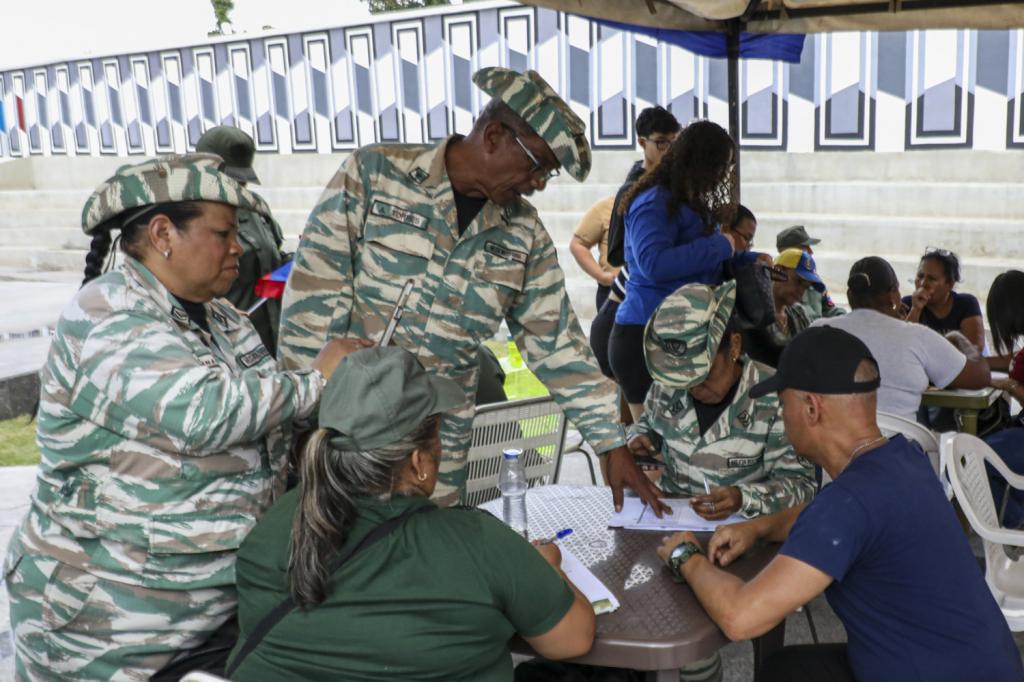

Nicolás Maduro a d’abord réagi en chef de guerre au déploiement naval américain, menaçant de déclarer «la république en armes» et d’enrôler jusqu’à 8,2 millions de citoyens dans la défense du pays. Il a toutefois ravalé son ton belliqueux le 5 septembre en estimant qu’«aucun des différends que nous avons et que nous avons eus [avec les Etats-Unis] ne justifie un conflit militaire».

Maître de conférences en civilisation latino-américaine à l’université de Rouen, auteur du livre Venezuela: de la révolution à l’effondrement. Le syndicalisme comme prisme de la crise politique (1999-2021) (Presses universitaires du Midi, 2023), Thomas Posado évalue les enjeux de ce bras de fer.

La lutte contre le trafic de drogue peut-elle justifier le déploiement d’une flottille militaire américaine dans la mer des Caraïbes contre le Venezuela?

C’est davantage la présentation politique qu’en donnent les Etats-Unis que le véritable objectif de cette démonstration de force. L’administration Trump n’a pas fourni de preuves des supposés trafics de drogue d’ampleur qui nécessiteraient ce déploiement. Elle a formulé trois accusations à l’encontre du régime de Nicolás Maduro. Elles sont soit très exagérées, soit complètement infondées. Des liens avec le gang criminel d’origine vénézuélienne Tren de Aragua? Les services d’intelligence américains eux-mêmes dénient toute relation organique avec le gouvernement de Caracas. Une connexion avec le cartel mexicain de Sinaloa? Rien ne l’atteste. L’accusation d’avoir créé un «cartel des soleils» dans lequel les hauts dignitaires du régime seraient impliqués? C’est infondé et relève de la construction médiatique. Le Venezuela n’est pas un pays producteur de drogue, mais de transit vers les Caraïbes et l’Europe. Aujourd’hui, le trafic de drogue se développe surtout en Equateur où il gangrène la société. Cet argument semble largement infondé et instrumentalisé pour des considérations politiques.

Le groupe criminel Tren de Aragua est aussi ciblé par la politique migratoire répressive des Etats-Unis. Certains de ses membres ont été expulsés vers le Salvador. Quel rôle joue-t-il dans la bataille médiatique entre les Etats-Unis et le Venezuela?

Il y a une exagération dans l’assimilation de la communauté vénézuélienne aux Etats-Unis, qui rassemble 900.000 personnes, au Tren de Aragua, une organisation criminelle qui rançonne des Vénézuéliens à l’étranger et qui n’a pas du tout, aux Etats-Unis, l’influence que lui prête l’administration Trump. Cette stratégie est contradictoire. D’un côté, les Etats-Unis criminalisent les Vénézuéliens qui y séjournent; de l’autre, ils essaient de les «libérer» de leur supposé dictateur au Venezuela. Dans les deux cas, on assiste à une criminalisation des Vénézuéliens fondée sur des arguments exagérés ou fallacieux.

«Par la magie des pressions américaines, un président impopulaire devient le défenseur de la souveraineté nationale.»

Quel serait alors l’objectif de ce déploiement? Une gesticulation supplémentaire contre Nicolás Maduro ou la première étape d’une intervention militaire?

L’action armée me semble peu probable même si je reste prudent tant l’administration Trump nous a habitués à son imprévisibilité, ce qui s’est passé en Iran en juin l’a démontré. Il n’y a plus eu d’opération militaire en Amérique latine depuis 1989 et l’intervention contre Manuel Noriega pour une accusation de trafic de drogue qui, là, était fondée. Le Panama était un Etat beaucoup moins armé, moins organisé que ne l’est le Venezuela même affaibli. Mon analyse est que cette démonstration de force dans la mer des Caraïbes est aussi le résultat de contradictions au sein de l’administration Trump.

Lesquelles?

Deux lignes coexistent et sont en large partie contradictoires. La ligne incarnée par l’émissaire de Donald Trump sur les situations de crise, Richard Grenell, qui a négocié avec Nicolás Maduro depuis l’investiture de Trump fin janvier. C’est par son action qu’a été rétablie la licence privée de Chevron avec Caracas lui permettant d’exporter du pétrole vénézuélien aux Etats-Unis et qu’a été conclu un accord sur les déportations de Vénézuéliens des Etats-Unis vers leur pays natal. Ces arrangements n’ont pas fait l’objet d’une grande publicité, mais ils ont eu des conséquences concrètes. Ils répondent à l’objectif des Etats-Unis de limiter l’influence chinoise dans le commerce mondial, et en particulier en Amérique latine, et de mener à bien la plus grande expulsion d’étrangers des Etats-Unis, cause nationale de Trump. De l’autre côté, il y a la ligne de tradition néoconservatrice du secrétaire d’Etat Marco Rubio soutenu par des élus cubano-américains, qui jouent un rôle important à la Chambre des représentants. Comme ils entretiennent des liens assez étroits avec la communauté vénézuélienne des Etats-Unis, qui constitue un vivier électoral, et avec l’opposition libérale à Nicolás Maduro, ils ne sont pas très à l’aise avec la criminalisation des migrants vénézuéliens et sont favorables à la stratégie de changement de régime qui était celle de Donald Trump pendant son premier mandat. Elle a été marquée par des sanctions économiques unilatérales qui ont eu une grande incidence. On estime que la moitié du préjudice économique qui a affecté le Venezuela –il a perdu 80% de son PIB entre 2014 et 2020– provient de ces sanctions américaines. Les deux lignes s’opposent. Marco Rubio n’a pas participé aux négociations pour que Chevron récupère sa licence d’exploitation. Il ne les approuvait pas. Le déploiement de force militaire, les pressions, les opérations de communication auxquels on assiste pourraient donc être une façon de lui donner satisfaction et de rétablir un équilibre. Il est difficile d’évaluer jusqu’où ira cette escalade. J’ai du mal à imaginer que les Etats-Unis négocient avec le Venezuela un accord pour Chevron en juillet et qu’en septembre, ils enclenchent une stratégie de changement de régime.

«Tous les acteurs n’ont pas vraiment intérêt à un conflit ouvert.»

En politique intérieure, Nicolás Maduro n’est-il pas dans une position confortable vu l’éclatement de l’opposition?

Oui, paradoxalement, il est dans une position confortable. D’après les procès-verbaux collectés par l’opposition lors de la dernière élection présidentielle de juillet 2024, qui donnaient 30% à Nicolás Maduro et 67% à Edmundo González Urrutia, il l’a largement perdue. Mais de fait, il garde le contrôle des institutions militaires, juridiques, politiques… Les opposants sont relativement divisés. De surcroît, cette menace américaine d’intervention renforce un peu plus sa position dans le pays. Un président impopulaire et autoritaire devient par la magie de ces pressions le défenseur de la souveraineté nationale et le héros de l’anti-impérialisme. Je ne pense pas que tous les Vénézuéliens aient changé leur opinion sur Nicolás Maduro. Mais il a là l’opportunité de mobiliser une base sociale affaiblie et déçue par une décennie de crises, qui sont le produit de ses politiques mais pas seulement. Pour le président vénézuélien, c’est une opportunité pour remobiliser sa population.

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump a-t-il modifié sa politique envers l’opposition vénézuélienne? La considère-t-il comme un autre instrument pour affaiblir Maduro?

Le soutien à l’opposition vénézuélienne est dépendant des fluctuations de la politique de Donald Trump. Quand son administration négocie directement avec Maduro, permet au pétrole vénézuélien d’accéder de nouveau au marché américain et criminalise la communauté vénézuélienne aux Etats-Unis, on a l’impression que le président américain passe l’opposition par pertes et profits. Quand la marine américaine s’engage dans une démonstration de force contre Caracas, on a l’impression qu’il revient à cette politique de changement de régime avec, comme corollaire, un soutien à l’opposition pour qu’elle reprenne le pouvoir. Même si on peut toujours assister à un retrait surprise, Nicolás Maduro semble avoir consolidé son pouvoir. Il semble peu probable que les militaires le lâchent alors qu’ils ne l’ont pas fait depuis douze ans qu’il est au pouvoir.

L’hypothèse la plus probable est-elle que la confrontation se limite à une «guerre verbale»?

Je ne peux pas le déterminer avec certitude. Parfois, les conflits éclatent pour des raisons qui échappent même aux belligérants. On n’est pas à l’abri d’une escalade, d’un incident supplémentaire non voulu, d’une pression supplémentaire du camp Rubio, d’une surenchère de l’administration Maduro. Il semble tout de même que tous ces acteurs n’ont pas vraiment intérêt à un conflit ouvert qui décuplerait la crise migratoire déjà majeure au Venezuela. Quelque 7,8 millions de personnes auraient déjà quitté le pays… Si un conflit armé éclatait, ce nombre serait encore plus élevé.

Le Guyana défend «son» pétrole

Les ressources pétrolières sont un des enjeux des relations entre les Etats-Unis et le Venezuela. L’activité de Chevron dans le pays baigné par l’océan Atlantique le démontre. Elles sont aussi au cœur des rapports entre le Venezuela et son plus petit voisin, le Guyana. Cet Etat de 830.000 habitants a eu le bonheur de voir ses réserves pétrolières exploser après la découverte d’un gisement estimé à huit milliards de barils à la fin des années 2010. Mais cette manne se situe au large des côtes d’une région, l’Essequibo, objet d’un litige territorial vieux de près de 200 ans avec le Venezuela, quand celui-ci venait d’accéder à l’indépendance de l’Espagne et que le Guyana était encore une colonie britannique.

La mise au jour du pactole pétrolier a ravivé les convoitises vénézuéliennes. «Autant peut-on considérer que Donald Trump mène une opération de communication avec le déploiement militaire dans la mer des Caraïbes, autant peut-on constater que Nicolás Maduro a usé de la même méthode à propos du litige sur l’Essequibo avec le Guyana, observe Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l’université de Rouen. Par le passé, les Etats-Unis ont soutenu Caracas contre Georgetown quand ils étaient plus proches du gouvernement vénézuélien. Aujourd’hui, ils sont du côté du Guyana (NDLR: l’Américain ExxonMobil y est l’opérateur pétrolier majeur). Mais il semble peu probable que le Venezuela utilise la force pour régler cette question. L’Essequibo est une zone de forêt dense. On peut difficilement imaginer une action militaire, qui plus est de la part d’un Etat affaibli.»