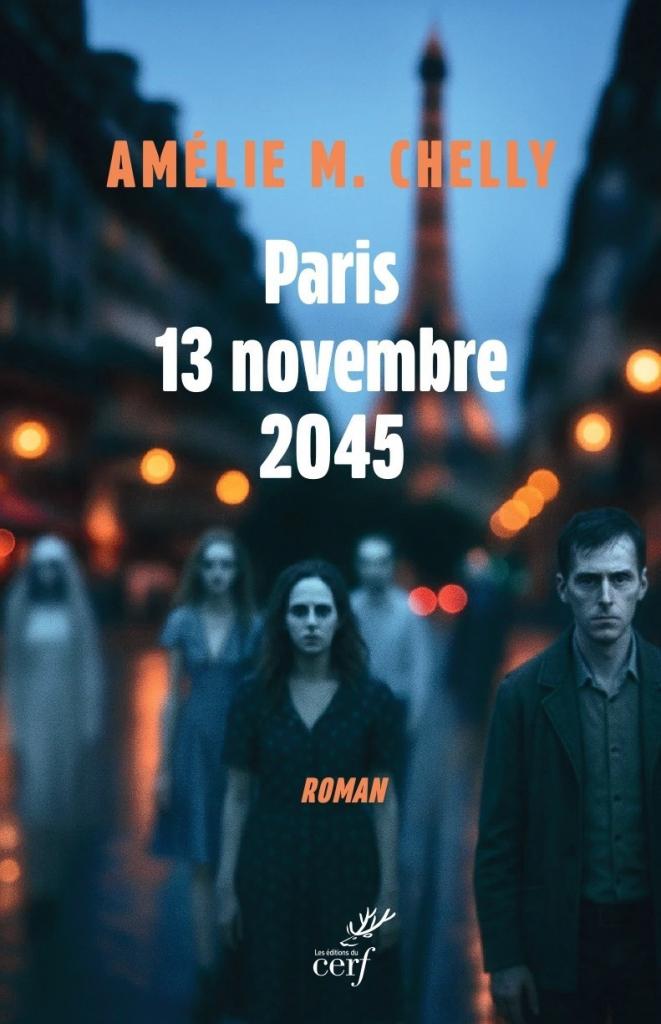

Dans Paris, 13 novembre 2045, la sociologue, iranologue et écrivaine Amélie Myriam Chelly déroule un récit d’anticipation glaçant, où s’entremêlent technologies révolutionnaires, nouvelles réalités géopolitiques, enjeux sécuritaires et secrets personnels. Une dystopie qui puise dans des réalités embryonnaires.

Ce n’est pas une prophétie, mais un avertissement. Dans Paris, 13 novembre 2045, Amélie Myriam Chelly tire les fils des dérives contemporaines (IA, guerre de l’information, effondrement politique) pour dessiner un futur où tout ce que nous redoutons a déjà pris forme, en pire. Entretien avec la sociologue qui, derrière une plume romanesque, lance un véritable signal d’alerte.

Amélie Myriam Chelly, dans quoi s’inscrit votre démarche littéraire avec Paris, 13 novembre 2045?

Dans une volonté de pousser à l’extrême tous les versants négatifs de notre réalité, déjà présents sous forme embryonnaire. Plutôt que de faire de la prospective, ce qui est facilement reprochable par la suite, le roman incarne des éléments déjà palpables. Le but, surtout, est d’alerter. Sans pour autant affirmer que tout se passera comme décrit, loin de là. Par exemple, la diffraction et le délitement de la vérité –déjà perceptibles aujourd’hui à travers la communautarisation de la vérité sur les réseaux sociaux– atteignent un point d’orgue dans le roman.

Lorsqu’on parle de dystopie littéraire, 1984 de George Orwell revient souvent à l’esprit. Une inspiration, pour vous?

Paris, 13 novembre 2045 est une dystopie plus «proche». L’histoire se déroule presque demain. La conquête des Pays baltes par la Russie en 2027, comme raconté dans la dystopie, ne paraît si folle. Il s’agit donc, globalement, de pousser le versant le plus négatif de quelque chose qui est déjà en latence. Et de voir comment les choses pourraient se passer au plus mal.

La question des nouvelles technologies est omniprésente dans votre roman. Vous imaginez de nouveaux concepts utilisés par vos personnages, comme le Bocal de Réalité Immersive (BRI). En quoi consiste-t-il?

Il s’agit de technologies qui pourraient s’inscrire dans le prolongement du masque de réalité virtuelle. Dans la vraie vie, de grands laboratoires sont déjà parvenus à faire en sorte que l’expérience des casques de réalité virtuelle ne soit plus que visuelle. Des aspects tactiles sont intégrés, comme la possibilité de sentir de l’eau. Ces choses-là existent dans le monde militaire. D’ailleurs, en général, les innovations viennent d’abord du monde militaire, pour se transférer progressivement au monde civil. Ces technologies traduisent une tendance marquée, depuis le Covid, du distanciel comme nouvelle réalité.

Dans l’histoire, ces outils engendrent des problèmes d’ordre juridique, tels que des agressions à l’insu des personnes. L’agresseur pourrait «sentir», avec ses doigts, la personne qu’il agresserait virtuellement. Selon cette logique, des femmes pourraient être victimes de viol sans s’en rendre compte.

Vous imaginez également l’émergence d’une nouvelle pratique, celle du «Recours en révision de nature» (RRN), en 2040. Quelle est-elle?

On constate actuellement une démocratisation des changements de sexe, tout à fait justifiés pour la plupart. En revanche, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes ne se revendiquent plus du genre humain. Certains n’hésitent plus à s’identifier davantage à des créatures ou à des animaux. Ce projet de rejet du genre humain est déjà très développé dans la réalité. Dans le roman, la chose est poussée au maximum. En 2040, elle est devenue une démarche administrative classique.

Vous anticipez la constitution d’une communauté , appelée les «sans bulles». A quoi pourrait-elle se référer dans la vie réelle?

Il s’agit de personnes qui souhaitent construire des zones blanches, sans ondes électromagnétiques. Cette tendance existe déjà dans la vie réelle. Comme les anti-5G, qui ont leurs bonnes ou mauvaises raisons. Dans le roman, les «sans bulles» ont décidé de se soustraire entièrement au monde numérique. Ils sont en mesure d’échapper aux contrôles sociaux. Il leur arrivera quelque chose de catastrophique, à l’instar de ce qu’on peut observer dans certains mouvements sectaires.

Vous décrivez également une société totalement assistée par l’IA. En 2040, les nouvelles générations seraient incapables d’écrire un simple e-mail sans l’intelligence artificielle. Pour le coup, on ne semble plus tant éloigné de la réalité…

Exact. En tant que professeure, j’observe cette pratique chez les élèves depuis cinq ans. Deux courants se télescopent. Si bien que, désormais, je donne deux cours pour la même classe: un pour ceux qui ont le niveau, un autre pour ceux qui ne l’ont pas. La dépendance à l’IA est exponentielle: quand je demande à mes élèves de formuler une pensée, leur réflexe premier est d’ouvrir leur ordinateur pour solliciter ChatGPT. La crainte majeure est donc la suivante: l’IA se base actuellement sur l’histoire de l’humanité. Mais si l’humain ne produit plus rien de nouveau, de créatif, justement à cause de l’IA, que va-t-il se passer?

Lire aussi | L’intelligence artificielle rend-elle idiot?

Vous évoquez d’ailleurs un monde où plus aucun budget ne serait consacré au savoir et à l’enseignement. On s’y dirige doucement?

C’est déjà un peu le cas, oui. On va vers une «uberisation» de la mission du chercheur, qui coûte trop cher à l’Etat. A la place, on «produit» des doctorants. De plus en plus de doctorats sont d’ailleurs réalisés avec l’IA. Avec le risque d’une surproduction de docteurs. Au fil du temps, il y a fort à parier que ces derniers trouveront de moins en moins de postes et seront uniquement recrutés «sur mission».

Au niveau géopolitique, vous décrivez une Pologne envahie par la Russie, des pays baltes annexés, et une Finlande exposée à des attaques sporadiques. On pourrait vraiment en être là, en 2045?

C’est le scénario du pire. Cependant, j’ai tenté de chercher ce qui se cachait dans l’esprit plurimillénaire de l’empire russe. Les Russes ne pensent pas le temps comme nous. Dans l’esprit des dirigeants actuels, le fait que certains pays n’appartiennent plus à cet empire n’est qu’une erreur de l’histoire qui sera corrigée. Le fait de récupérer les Pays baltes s’inscrit donc dans cette logique.

Vous parlez également d’un démantèlement de l’Etat d’Israël…

C’est, là aussi, une hypothèse extrême. Mais elle fait écho au problème endogène des juifs ultraorthodoxes, en partie opposés à l’Etat d’Israël. Ils bénéficient toujours d’un soutien car ils constituent une puissance nataliste. D’un point de vue purement statistique, les populations juives font moins d’enfants que les populations musulmanes. Dans le roman, cette constatation mène l’Etat hébreu dans une situation délicate.

La dystopie décrit également une France qui fait face à la montée des extrêmes. En 2030, elle serait vidée de toute formation politique modérée. Vous écrivez: «Toute voix critiquant la gauche se trouvait systématiquement taxée d’appartenance à la droite radicale, et tout discours condamnant des mesures jugées trop conservatrices était accusé d’être tenu par la gauche dure. Dans tous les cas, la Russie avait trouvé son compte (…)».

Je remarque, en tant que citoyenne, la volonté d’enfermer les gens dans une catégorie politique, le plus rapidement possible. Avec une violence et une radicalité jamais observées auparavant. En tant que chercheure, être insultée par les deux extrêmes est quelque part rassurant. Dans la classe politique, la place pour la centralité et la nuance est de plus en plus étroite. On l’observe plus fortement encore dans certains pays sud-américains. En Europe, je crains qu’on n’ait bientôt plus le choix de la nuance non plus.

Vous glissez, au tout début du livre, que les Etats asiatiques se font discrets dans leurs projets génocidaires. Cela passe, selon vous, sous les radars?

La question des Rohingyas, au Myanmar, antérieure médiatiquement à celle des Ouïghours en Chine, n’a pas fait «recette». Simplement parce qu’elle n’intéresse pas la population occidentale. De façon générale, il existe une discrimination médiatique et populaire sur certains massacres. Par exemple, on entend très peu parler des drames actuels au Soudan ou au Congo.

En 2030, vous imaginez une dédiabolisation totale des Frères musulmans…

Il y a une vingtaine d’années, les Frères musulmans étaient déjà très largement dédiabolisés. Or, il suffit de rentrer dans leur littérature pour se rendre compte du caractère extrême et dangereux de cette confrérie. On a redécouvert leur dangerosité à la faveur du conflit en Syrie. Aujourd’hui, la récupération médiatique du conflit israélo-palestinien par des groupes proches des Frères musulmans leur redonne des lettres de noblesse.