Le sociologue Nicolas Framont s’empare de l’histoire du meurtre de Brian Thompson, PDG de la compagnie d’assurance United HealthCare, par Luigi Mangione pour questionner les luttes sociales actuelles. De l’importance du rapport de force.

Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, le PDG de UnitedHealthCare, la plus importante société d’assurance santé des Etats-Unis, était abattu de deux balles, en rue à New York, alors qu’il se rendait à l’assemblée générale annuelle des actionnaires. Sur les douilles retrouvées sur place, les enquêteurs découvraient les inscriptions «deny», «defend» et «depose» («refuser», «défendre», «destituer»), une référence aux termes employés par les compagnies d’assurance américaines pour justifier des refus de prises en charge de certains soins à leurs patients. Au caractère inédit de ce meurtre, s’ajoutait une autre singularité au moment de l’arrestation et de la découverte du profil de son auteur, Luigi Mangione, 26 ans, diplômé en sciences de l’ingénierie: un fort soutien populaire malgré la violence de son acte.

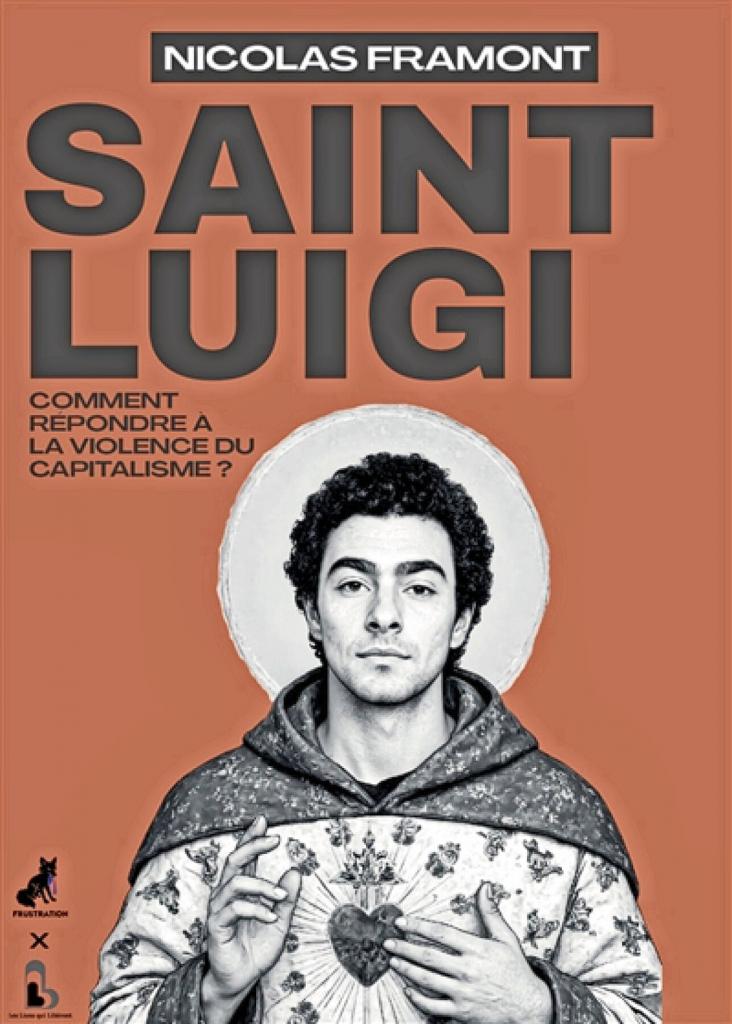

L’essai écrit par le sociologue Nicolas Framont, Saint Luigi (1), analyse les raisons de cette détestation par une partie de la population américaine du rôle des compagnies d’assurance privées dans le système de santé, particulier, des Etats-Unis. Un chiffre suffit à en expliquer les ressorts: entre 2020 et 2022, le taux de refus de prise en charge de soins de UnitedHealthCare est passé de 10,9% à 22,7% «grâce» à la politique agressive de son PDG. Pendant la même période, les profits de la société sont passés de 15,4 à 22,3 milliards de dollars… Nicolas Framont s’empare de ce fait divers très politique pour mettre en garde contre les dérives possibles de la privatisation des soins de santé en Europe et pour questionner, alors que la France est confrontée au mouvement «Bloquons tout», les luttes sociales actuelles qui ont abandonné, selon lui, l’argument du rapport de force. Notion qu’il préfère à celle de la violence…

Que disent de la société américaine le meurtre de Brian Thompson et la sanctification de son meurtrier présumé, Luigi Mangione?

Ils expriment une exaspération profonde envers le système de santé américain, hypercruel, qui fait beaucoup de victimes chaque année. On parle de dizaines de milliers de personnes qui meurent faute de soins non pas parce que ces soins n’existent pas mais parce qu’il leur est impossible de les payer. Derrière la réaction au meurtre de Brian Thompson, transparaît l’idée qu’une justice se serait appliquée quand bien même elle serait illégale et réprouvée moralement. S’il y a une telle complaisance devant ce qui est un meurtre, c’est bien parce que d’autres meurtres ont eu lieu qui sont le fait d’un système et de ceux qui en bénéficient.

Le fait que Luigi Mangione soit plutôt issu d’un milieu conservateur et n’ait aucun lien avec l’extrême gauche a-t-il contribué à son «aura» auprès d’une partie de la population?

Son «aura» de suspect tient en effet beaucoup à la banalité de son profil. La plupart des gens se cherchent politiquement. Ils changent d’avis au cours de leur vie, passent d’un bord politique à l’autre, se méfient des personnes trop dogmatiques, trop partisanes parce qu’ils les soupçonnent de vouloir les récupérer. Luigi Mangione représente cette jeunesse «hybride». Il a pu tenir des propos conservateurs sur X et, à la fois, prôner des actions révolutionnaires puisqu’il défendait, par exemple, une position très radicale contre le capitalisme. Il correspond en fait à plein de gens que l’on connaît. De ce fait, il n’est pas suspecté de prosélytisme et qu’il soit à ce point désaffilié contribue à la «sincérité» de son geste. Il y a d’autres exemples contemporains. Les gilets jaunes ont suscité la sympathie dans la population parce que ce mouvement n’était pas situé politiquement, du moins pas en regard des catégories établies, et parce qu’il était focalisé sur les actions concrètes plutôt que sur de grandes idées abstraites. Il faut comprendre les raisons de la popularité de ce type de mouvement.

Comment se traduisent les refus de prises en charge par UnitedHealthCare, la première assurance santé privée des Etats-Unis, et par ses consœurs?

Il est vrai que c’est assez difficile à comprendre lorsqu’on vit en Belgique ou en France où, globalement, les systèmes de soin de santé sont assez unifiés. Aux Etats-Unis, un refus de prise en charge peut intervenir parce qu’on a été emmené en urgence dans un hôpital qui n’est pas conventionné par l’assurance santé dont on dispose, parce que des documents n’ont pas été remplis, parce que des délais n’ont pas été pris en compte… Toutes sortes de petites clauses administratives sont utilisées par les assureurs pour trouver des motifs de refus de prise en charge. Des algorithmes sont même employés par ces sociétés pour débusquer des erreurs. Une politique est donc consciemment mise en place pour augmenter les erreurs imputables aux usagers. Comme le ferait un assureur automobile qui, en cas d’accident, envoie des experts pour essayer de démontrer qu’il n’a pas à prendre en charge les dégâts. On est face à la même pratique, sauf qu’elle est appliquée au corps. C’est choquant puisqu’en théorie, la santé est un secteur considéré comme préservé des lois du marché. Aux Etats-Unis, ce n’est pas du tout le cas. Ce contexte explique que United HealthCare ait développé cette politique active de refus de soins. Elle en est devenue la championne aux Etats-Unis.

«L’absence de conflictualité sociale entraîne l’expression d’autres conflictualités, notamment identitaires.»

Une politique motivée par l’appât du gain pour les actionnaires de ces sociétés?

Absolument, et de façon tout à fait assumée. L’augmentation des refus de prise en charge est allée de pair avec la hausse de la rémunération des actionnaires de UnitedHealthCare. Il n’y a pas de mystère.

Le système de soins de santé américain est particulier. Le modèle européen ne met-il pas les citoyens à l’abri de ces dérives?

Actuellement, il les met encore à l’abri. Mais on voit bien qu’en France, par exemple, l’idée est tout de même de conditionner de plus en plus la prise en charge individuelle et de faire reculer la gratuité des soins. Cette tendance se traduit par l’augmentation des franchises. Résultat: de plus en plus de personnes renoncent à des soins pour des raisons financières. Heureusement, ces renoncements portent encore à ce stade sur des soins qui ne sont pas forcément vitaux. Les niveaux de prise en charge pour les soins vitaux sont encore bons. C’est le cas notamment pour les cancers. Mais le gouvernement de François Bayrou (NDLR: en sursis après sa décision de se soumettre à un vote de confiance au Parlement le 8 septembre) a annoncé vouloir réduire le nombre d’arrêts maladie de longue durée. Il s’en prend donc directement aux personnes concernées par des maladies graves. Il a aussi augmenté les franchises sur les médicaments notamment pour les patients atteints d’infections de longue durée. L’Europe est encore loin de reproduire le système américain où l’on peut mourir faute de soins. Mais, en France, on observe déjà aujourd’hui des reculs des chances d’être bien soigné selon son milieu social. Le traitement du cancer offre l’exemple le plus parlant. Si l’on habite en milieu rural, il sera beaucoup plus difficile de voir un spécialiste qui diagnostiquera qu’on est atteint d’un cancer ou pas. On l’apprendra donc beaucoup plus tard qu’une personne aisée vivant dans une grande ville. De surcroît, les personnes qui ont plus d’argent bénéficient de passe-droits. Par des dépassements d’honoraires, elles peuvent avoir plus tôt accès à un spécialiste. Au bout du compte, bien sûr, la sécurité sociale prendra en charge les soins de chimiothérapie, etc. Mais on n’aura pas eu un accès aussi rapide à ces soins et on aura moins de chances de guérison. Les effets de l’évolution du système de soins de santé en France sont moins spectaculaires qu’aux Etats-Unis. Mais on se dirige progressivement, du moins en France, vers ce modèle.

Vous évoquez l’expansion du groupe australien Ramsay devenu «le premier réseau de centres de santé privés français, capitalisant notamment sur la désertification médicale». Le privé ne peut-il pas, dans certains cas, répondre à une demande qui n’est pas rencontrée par le service public?

De fait, il y répond. Le problème est qu’il y répond de façon très dégradée. Soit ce groupe pratiquera des tarifs plus élevés, soit il administrera des soins de moins bonne qualité. Car il a vocation à faire de l’argent sur la santé. Les salariés du groupe Ramsay l’ont d’ailleurs dénoncé. Ensuite, cela témoigne de facto d’une privatisation progressive du système de santé. On le voit également avec l’augmentation en France des «complémentaires santé» –ce qui n’est pas pris en charge par la sécurité sociale peut l’être par une mutuelle complémentaire. De marginale, cette pratique est devenue de plus en plus répandue. Aujourd’hui, ne pas en avoir, c’est se priver de l’accès à une série de soins, ou devoir les payer cher, notamment dans les soins dentaires. Ceux-ci sont peu pris en charge par l’assurance maladie en France. Les inégalités dans ce domaine sont donc énormes. Ces soins peuvent paraître secondaires. Ils ont pourtant des conséquences importantes sur le système digestif, le cerveau, la musculature…

«Jamais les capitalistes n’ont comme Brian Thompson subi de véritables sanctions pour leurs méfaits», écrivez-vous. Cela signifie-t-il qu’une certaine dose de violence est nécessaire pour obtenir des avancées sociales?

Le terme violence est polysémique. Derrière lui, s’expriment des réalités très différentes. Je parlerais plutôt de rapport de force. Il faut faire en sorte que ceux qui possèdent les richesses aient quelque chose à perdre s’ils refusent de les partager. Cela fut le cas dans les années 1940 et 1950 pour des raisons historiques, puis dans les années 1960 et 1970 en raison de l’importante conflictualité sociale qui régnait à ce moment-là, à savoir les grèves, le syndicalisme… Depuis les années 1990, le rapport de force est de moins en moins présent. Les marges de manœuvre de la classe dominante pour arriver à ses fins sont de plus en plus grandes. Cette situation est très bien analysée par les responsables politiques français. Dans le livre, je cite l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (NDLR: de 2017 à 2020) qui explique que «tant que cela passe, on va continuer; et on fera en sorte que cela passe». Donc lorsque «cela ne passe plus», c’est que le rapport de force est redevenu équilibré. Le seul moment où Edouard Philippe admet que «cela ne passe plus», c’est quand il est confronté aux gilets jaunes, mouvement particulièrement radical qui exerce de la violence contre les biens. A cette aune, il est sensé d’estimer qu’un certain niveau de rapport de force permet des avancées sociales, et que, sans lui, on n’obtient absolument rien. L’histoire de nos sociétés ces 30 dernières années l’illustre assez bien malheureusement.

A vous lire, les syndicats seraient devenus des sortes d’auxiliaires du pouvoir politique. Serait-ce dû à l’abandon par les syndicats de l’exercice du rapport de force?

En France, il y a deux groupes de syndicats. Ceux qui sont effectivement des auxiliaires. D’ailleurs, le patronat l’a bien compris puisqu’il stimule leur création dans certaines entreprises pour conclure des accords. Ce groupe est plutôt majoritaire. A côté, existent des syndicats plus conflictuels, comme la CGT (Confédération générale du travail). Mais, même eux ont abandonné la notion de rapport de force, ou, du moins, ne l’ont plus utilisée depuis longtemps. Il y a eu une perte de la culture politique de la conflictualité sociale au profit de cette illusion qu’en lançant des pétitions ou en organisant des manifestations, les syndicats susciteront l’écoute du gouvernement qui, dans la foulée, comprendra que son action génère de la souffrance et se montrera raisonnable. En réalité, cela ne fonctionne pas.

Cette «frilosité» des syndicats favorise-t-elle l’émergence d’autres formes de contestation, du style gilets jaunes? Le mouvement «Bloquons tout» annoncé pour le 10 septembre en est-il une autre manifestation?

La frilosité des syndicats favorise d’abord l’inaction. Les personnes en situation compliquée sont privées d’un recours puisque que les syndicats n’en sont plus vraiment un. Elles développent alors des stratégies de fuite individuelles. Elles changent plus fréquemment d’entreprise. Cette évolution peut aussi mener à des réactions de rejet de l’autre, de racisme, notamment dans le vote. L’absence de conflictualité sociale entraîne l’expression d’autres formes de conflictualité, notamment de type identitaire. A côté de l’inaction, l’attitude des syndicats inspire aussi d’autres mobilisations. L’action «Bloquons tout» du 10 septembre en est un bon exemple. Les personnes intéressées par ce mouvement mettent un point d’honneur à ce qu’il n’ait pas lieu avec des syndicats. Comme si, désormais, pour vraiment obtenir du changement, il fallait se passer des acteurs institutionnels du changement. Ceux-ci ne sont plus des acteurs du changement.

Le changement passe-t-il notamment par de la désobéissance civile et, comme vous l’écrivez, par la «hausse de la radicalité des réponses individuelles et collectives»?

Deux aspects sont à considérer. Il y a ce que l’on nomme «l’action directe», c’est-à-dire, par exemple, agir soi-même avec un collectif sans attendre de validation d’une structure nationale. Et puis, il y a la montée en radicalité, à savoir des actions de type «rapport de force» qui impliquent par exemple l’arrêt de la production, de l’extérieur par le blocage des routes ou des autoroutes, et de l’intérieur, par l’interruption de la production en tant que travailleuse et travailleur. Ce sont ces formes d’action qui ont le plus de chance de produire des changements positifs. Toute notre histoire le montre, et pas que l’histoire sociale, celles des indépendances, de la lutte antiraciste, de la lutte féministe… C’est quand on commence à faire peur que l’on obtient du changement. Ce n’est pas simplement en demandant.

«Avec la guerre à Gaza, la bourgeoisie renonce à toute ambition humaniste.»

Dans votre livre Vous ne détestez pas le lundi. Vous détestez la domination du travail, vous évoquez l’installation de «groupes locaux de libération du travail»… Est-ce le genre d’outils qui peut faire changer les choses?

Oui, tout à fait. Dans ma ville du sud-ouest de la France, on a créé un groupe d’action locale, formé non pas autour de la question du travail mais en réaction aux idées d’extrême droite qui prenaient beaucoup d’ampleur. J’aime l’idée de réunir des gens différents au sein d’une structure qui a peu d’existence institutionnelle, qui a donc une liberté très grande, et qui s’autorise tout type d’actions. Cette forme d’organisation, à une échelle locale pour commencer, permet de réapprendre l’action collective, d’y trouver du plaisir et d’en obtenir des résultats.

Un mouvement comme «Bloquons tout» ne s’expose-t-il pas à un risque de récupération, en particulier de l’extrême droite, comme on l’a vu avec les gilets jaunes?

C’est bien sûr un danger. Mais je crois que les partis politiques en France sont tellement coupés de la population que leur capacité de récupération de ce genre de mouvements est très faible. On n’en a pas de véritable exemple. Le mouvement des gilets jaunes revendiquait une indépendance totale à l’égard des partis politiques. Aucun responsable n’a réussi à s’y faire une place. Je ne crois pas à la récupération politique. Je pense que c’est un mythe qui date des années 1960 et 1970 lorsqu’on fantasmait notamment la puissance de l’extrême gauche.

Pourquoi l’acceptation du génocide à Gaza est-elle, selon vous, «une étape historique dans la montée en radicalité de la classe bourgeoise»?

Cette réflexion m’est venue en écrivant le livre. La guerre à Gaza était une des actualités importantes pendant son écriture, elle l’est toujours. Pour plein de raisons, une partie de la classe politique et médiatique française a validé des meurtres de masse et, dès lors, un génocide. Or, jusqu’alors, la bourgeoisie se revendiquait tout de même d’un certain humanisme et d’un certain progressisme. Cette fois-ci, elle accepte complètement l’idée d’un génocide, elle renonce à toute ambition humaniste. Dans les pays européens, on peut se faire arrêter parce qu’on brandit un drapeau palestinien ou qu’on parle de génocide à propos de la guerre de Gaza. Aujourd’hui, tenir un discours humaniste est devenu quasiment répréhensible.

(1) Saint Luigi. Comment répondre à la violence du capitalisme?, par Nicolas Framont, éd. Les Liens qui libèrent, 144 p.

Bio express

1988

Naissance à Rochefort, dans le centre-ouest de la France.

2013

Participe à la création du magazine Frustration.

2018-2020

Conseiller aux affaires sociales du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale.

2020-2023

Collaborateur agricole en Charente-Maritime.

2024

Publie Parasites (Les Liens qui libèrent) et Vous ne détestez pas le lundi. Vous détestez la domination au travail (Les Liens qui libèrent).