Un voile de mystère plane sur de nombreux assassinats commis après la Seconde Guerre mondiale. Qu’ils aient visé Jan Masaryk en Tchécoslovaquie, les politiciens wallons, Julien Lahaut et André Cools, les frères Diem au Vietnam ou encore Olof Palme en Suède.

LA TROISIÈME DÉFENESTRATION DE PRAGUE

Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie semblait en bonne voie de devenir une démocratie parlementaire sous l’impulsion du président Edouard Benes, l’homme qui avait dirigé pendant la guerre le gouvernement en exil à Londres. Le pays appartenait certes à la zone d’influence de l’Union soviétique mais les premières élections de l’après-guerre, le 26 mai 1946, se déroulèrent très librement. Les communistes sortirent vainqueurs des urnes avec 38 % des voix, un résultat dont aucun autre parti communiste ne pouvait se prévaloir en Europe. Ce succès, ils le devaient à leurs activités de résistance pendant l’occupation allemande et à leur alliance avec l’Union soviétique qui avait libéré le pays en 1944. La population nourrissait d’ailleurs un sentiment hostile envers l’Occident, du fait de l’attitude accommodante qu’avaient adoptée les Occidentaux en septembre 1938 à la conférence de Munich, lorsqu’ils avaient toléré l’annexion de la région des Sudètes par l’Allemagne nazie.

Comme les communistes ne disposaient pas d’une majorité absolue, ils avaient formé une coalition. Ils ne s’étaient certes arrogé que neuf des vingt-six ministères, mais c’étaient les principaux. En plus du poste de Premier ministre avec Klement Gottwald, les communistes contrôlaient la police, l’armée et les ministères de la Propagande, de l’Enseignement, des Affaires sociales et de l’Agriculture. A court terme, ils parvinrent à infiltrer toute l’administration de leurs partisans.

A partir de l’été 1947, la situation se dégrada. Sur ordre de Staline, le gouvernement de Prague revint sur sa promesse d’accepter l’aide américaine du plan Marshall. Les ministres non communistes subirent donc une pression accrue et trois d’entre eux furent la cible d’un attentat manqué. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères Jan Masaryk, fils du président d’avant la guerre, Tomas Masaryk. Au début de 1948, une crise politique se déclencha lorsque les ministres communistes renforcèrent avec fermeté la mainmise de leur parti sur la police et donc sur le maintien de l’ordre public. Opposés à cette décision, les autres ministres démissionnèrent collectivement en février. En toute logique, de nouvelles élections auraient dû se tenir mais les communistes organisèrent des manifestations et des grèves qui dégénéraient souvent suite à l’intervention violente de leurs milices. Ayant perdu le contrôle des événements, le président Benes décida non pas d’organiser de nouvelles élections mais de nommer des communistes et des socialistes aux postes gouvernementaux vacants. Le parti communiste obtint ainsi tous les pouvoirs et la Tchécoslovaquie devint un Etat à parti unique.

Ce coup d’Etat se fit sans effusion de sang mais Jan Masaryk y perdit néanmoins la vie. Le matin du 10 mars, il est retrouvé mort sur la place centrale de son ministère. Selon la version officielle, il se serait suicidé. Cette version sembla acceptable jusqu’à la chute du communisme. On admet aujourd’hui plus généralement que des communistes ont poussé ou jeté Masaryk par la fenêtre de son bureau. Ce qui en ferait la troisième défenestration de Prague.

Les deux défenestrations antérieures avaient eu lieu quelques siècles plus tôt. La première, lorsque des partisans indignés de Jan Hus, les hussites, avaient pris les armes contre l’empereur qu’ils considéraient comme responsable du supplice de leur chef, brûlé vif en 1415. Ils réussirent à plusieurs reprises à mettre en difficulté les troupes impériales. Quatre ans après l’exécution de Hus, les autorités de Prague hésitèrent à libérer une série de hussites emprisonnés. Le 30 juillet 1419, leurs coreligionnaires se rendirent à l’hôtel de ville, attaquèrent le bâtiment et jetèrent sept membres de la municipalité par la fenêtre. Aucun ne survécut.

Au début du XVIIe siècle, en Bohème, le nombre de protestants s’était singulièrement accru suite à l’immigration de leurs coreligionnaires venus des principautés allemandes voisines. En 1609, les Bohémiens protestants avaient obtenu de l’empereur Rodolphe II certains droits dont attestait la » lettre de Majesté » qui leur octroyait la liberté religieuse. Mais, à chaque fois que ce principe était remis en cause, l’empereur Matthias II, successeur de Rodolphe, prenait parti pour les catholiques. Le 23 mai 1618, un groupe de nobles protestants se rendit au château impérial de Prague. Le ton monta avec quelques conseillers de l’empereur et se termina par la défenestration des deux fonctionnaires les plus honnis et de leurs secrétaires. Heureusement pour les victimes, elles atterrirent sur un tas de fumier et en furent pour une bonne frayeur. La deuxième défenestration de Prague a donc été moins mortelle que la première.

LA FIN DE DEUX POLITICIENS WALLONS

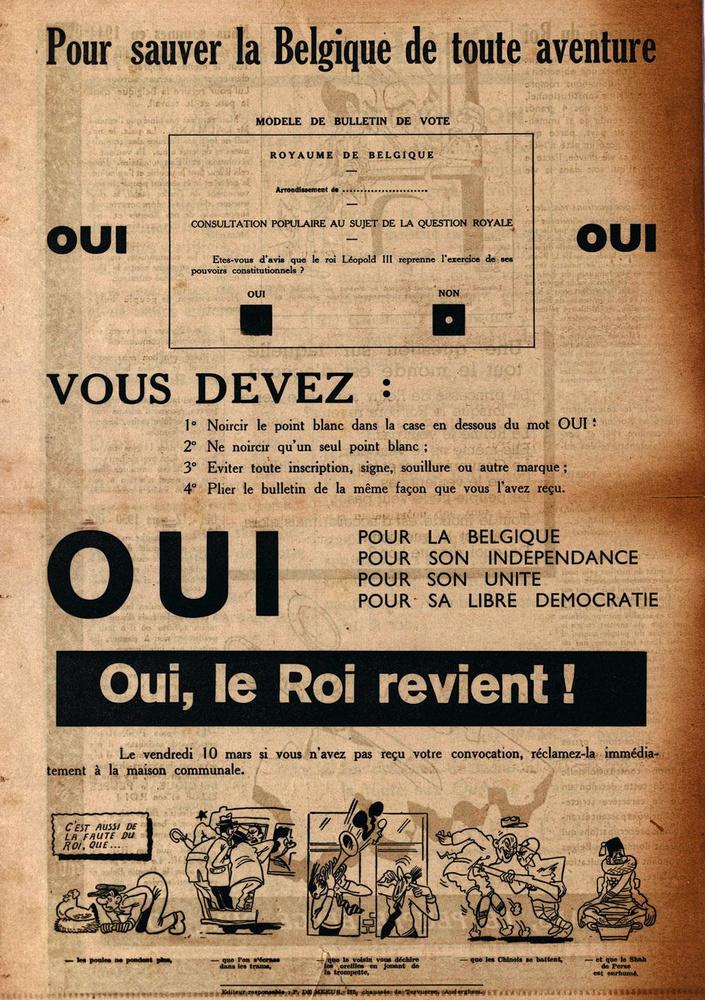

Le 12 mars 1950, tous les Belges en âge de voter furent obligés de se prononcer lors d’une » consultation populaire » nationale, par » oui » ou par » non « , sur le retour de Léopold III sur le trône.

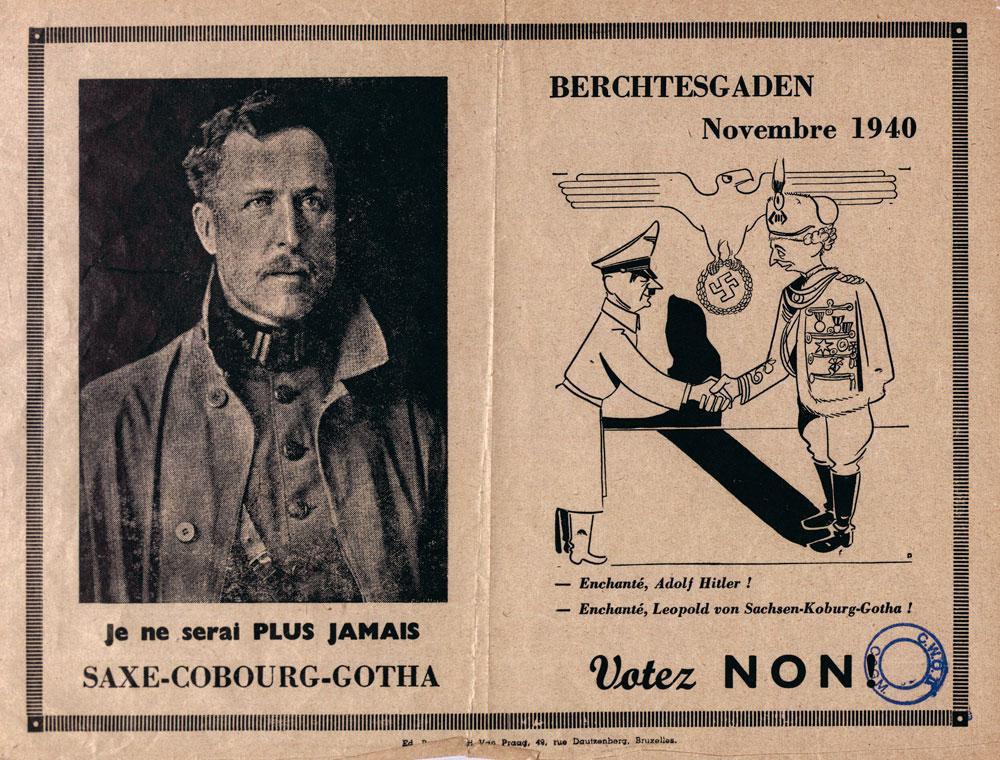

Lors de l’invasion allemande de mai 1940, le roi avait refusé de se plier au conseil du gouvernement de quitter le pays et fut arrêté par l’occupant. Il en découla une grave crise de confiance : le gouvernement considérait en effet que le roi captif se trouvait dans l’impossibilité de régner et lui ôta le droit d’exercer sa fonction. De plus, l’entretien qu’avait eu Léopold avec Hitler en novembre 1940 avait été très mal perçu, tout comme le second mariage du roi en décembre 1941, en pleine guerre donc, avec Liliane Baels, qui attendait un enfant. Par ailleurs, le » testament politique » que le roi avait laissé au gouvernement au moment où l’occupant l’obligea à quitter le pays en juin 1944 avait suscité beaucoup de remous dans les milieux gouvernementaux.

Léopold fut libéré par les Américains en mai 1945, près de Salzbourg en Autriche. Il était impensable alors qu’il revienne immédiatement en Belgique pour y exercer ses prérogatives royales. Faute de majorité politique à ce propos – les démocrates-chrétiens étaient partisans de son retour sur le trône, mais les socialistes, les libéraux et les communistes y étaient opposés -, le gouvernement avait entre-temps confié la régence du royaume à son frère, le prince Charles.

Le problème s’éternisait et divisait le pays. Finalement, un gouvernement catholique-libéral dirigé par Gaston Eyskens consulta la population. Une majorité de 57,68 % des électeurs vota pour le retour de Léopold sur le trône mais ce résultat révéla la fracture politique. Dans les régions rurales, et en particulier dans les arrondissements flamands où les catholiques étaient traditionnellement majoritaires, le roi avait remporté une large majorité (72,0 %). Mais la population des arrondissements industrialisés, essentiellement wallons, à majorité socialiste avaient rejeté pour la plupart (à 57,9 %) le retour du roi. A Bruxelles, les voix étaient assez équilibrées avec une légère majorité de » non « .

Dans les jours qui suivirent la consultation populaire, une délégation du gouvernement se rendit en Suisse où séjournaient Léopold et sa famille. En souhaitant revenir sans tarder, le roi mit le gouvernement de coalition entre démocrates-chrétiens et libéraux dans une position difficile. Après l’organisation de nouvelles élections en 1950, les démocrates-chrétiens remportèrent une majorité confortable. Le gouvernement Duvieusart trancha alors d’un coup le noeud gordien et invita le roi à revenir à Bruxelles.

S’en suivit une période agitée. C’est surtout en Wallonie que se déroulèrent des manifestations souvent extrêmement tumultueuses contre Léopold. Dans la région de Liège, la gendarmerie ouvrit le feu sur les manifestants et fit quatre victimes. Les conseillers du roi réalisaient que cette situation ne pouvait pas durer. Léopold finit par annoncer qu’il était prêt à abdiquer si ses pouvoirs étaient transmis à son jeune fils Baudouin, qui deviendrait alors roi en 1951, à son vingt-etunième anniversaire.

Cette solution ne faisait pas l’unanimité. Le jour du vote sur la passation de pouvoirs, au cours de la session du 11 août 1950, huit parlementaires s’abstinrent. Mais ce qui se passa dans cette même après-midi fut bien plus pénible. Alors qu’il prêtait le serment constitutionnel dans l’hémicycle, le prince royal fut interrompu à deux reprises par le cri de » Vive la République ! » lancé par les parlementaires communistes Julien Lahaut et Georges Glineur.

Une semaine plus tard très exactement, on sonna à la porte de Lahaut. Quand le politicien ouvrit la porte, il se trouva face à deux inconnus qui l’abattirent à coups de pistolet. A ce jour, cet assassinat n’a toujours pas été élucidé. Au début, on l’attribua à de fervents Léopoldistes mais il apparut plus tard que l’attentat n’avait aucun rapport avec la personnalité du roi. Lahaut aurait été la victime d’un complot organisé par un réseau anticommuniste.

Le socialiste liégeois André Cools avait 23 ans quand il participa en 1950 à des activités de protestation contre le retour de Léopold III. Dans les années 1970, il devint l’un des ténors politiques francophones, d’abord à l’échelle nationale et à partir de 1981, après la scission en 1978 du Parti socialiste belge, au niveau wallon. En 1990, Cools se retira de la vie politique publique, tout en restant influant. Son assassinat le 18 juillet 1991 à Liège surprit la Belgique tout entière.

Après une longue enquête, il apparut que l’assassinat de Cools avait été l’oeuvre de deux tueurs à gages siciliens. L’homme qui avait tiré les coups mortels fut condamné des années plus tard à vingt ans de prison. Il fut libéré en 2011. On ignore encore aujourd’hui qui a commandité cet assassinat et quel en était le mobile.

LE RÈGLEMENT DE COMPTES DE LA TOUSSAINT AU VIETNAM

Après la défaite française dans la Première Guerre d’Indochine, qualifiée parfois de Sale Guerre, les grandes puissances décidèrent lors d’une conférence à Genève, en 1954, de partager provisoirement le Vietnam en un Nord communiste et un Sud favorable à l’Occident.

La promesse de réunir le pays le plus rapidement possible resta cependant lettre morte. Les Américains voulaient éviter à tout prix que les communistes de Hô Chi Minh prennent le pouvoir à Saigon et accordèrent dès lors leur pleine confiance à Ngo Dinh Diem, un représentant de l’élite sud-vietnamienne et anticommuniste notoire.

Après quelque temps, les Américains réalisèrent que le président Diem et sa famille (en premier lieu son frère Ngo Dinh Nu et sa femme) ne répondaient pas vraiment à leurs attentes. Ainsi, Diem n’arrivait pas à réaliser les réformes agraires qu’il avait promises. Il avantageait en tous domaines la minorité catholique et se mettait ainsi à dos la majorité bouddhiste du pays.

Mais ce qui dérangeait plus encore les Américains, c’est que l’armée sud-vietnamienne était en tous points inférieure par le Vietminh communiste. A l’été 1961, six mois avant l’arrivée de John F. Kennedy à la Maison-Blanche, les Etats-Unis se rendirent compte que Diem ne contrôlait plus que 40 % du territoire du Sud-Vietnam. Dans une tentative de mettre de l’ordre dans la région, les USA furent obligés d’envoyer un contingent toujours plus important de militaires. Si, au départ, il n’était question que de dépêcher des conseillers, des troupes armées prirent rapidement le relais. A la mi-1962, quelque 8 000 soldats américains avaient été déployés sur le territoire vietnamien ; une bonne année plus tard, ils étaient déjà 17 000.

Les Etats-Unis voulaient déloger Diem qui provoquait dans la population vietnamienne une polarisation croissante. Entre-temps, les généraux sud-vietnamiens préparaient un coup d’Etat sous la direction du très populaire général bouddhiste Duong Van Minh. Washington fit savoir aux insurgés son intention de ne pas intervenir.

Les conspirateurs frappèrent le 1er novembre 1963, trois semaines avant l’assassinat du président américain Kennedy. Ils prirent le pouvoir sans beaucoup de difficultés. Diem et son frère Nu réussirent à s’échapper indemnes du palais présidentiel en empruntant un passage souterrain mais ils furent faits prisonniers et exécutés le lendemain. Le corps de Diem fut enterré anonymement dans le cimetière situé à côté de la maison de l’ambassadeur américain.

L’ASSASSINAT D’OLOF PALME

Au milieu du siècle dernier, rares étaient les pays qui témoignaient d’autant de stabilité politique que la Suède. Les sociaux-démocrates étaient arrivés au pouvoir à l’automne 1936 et faisaient depuis quarante ans la loi sous trois Premiers ministres : Per Albin Hansson, Tage Fritiof Erlander et Olof Palme. C’est sous leurs gouvernements qu’est née le fameux Etat-providence suédois.

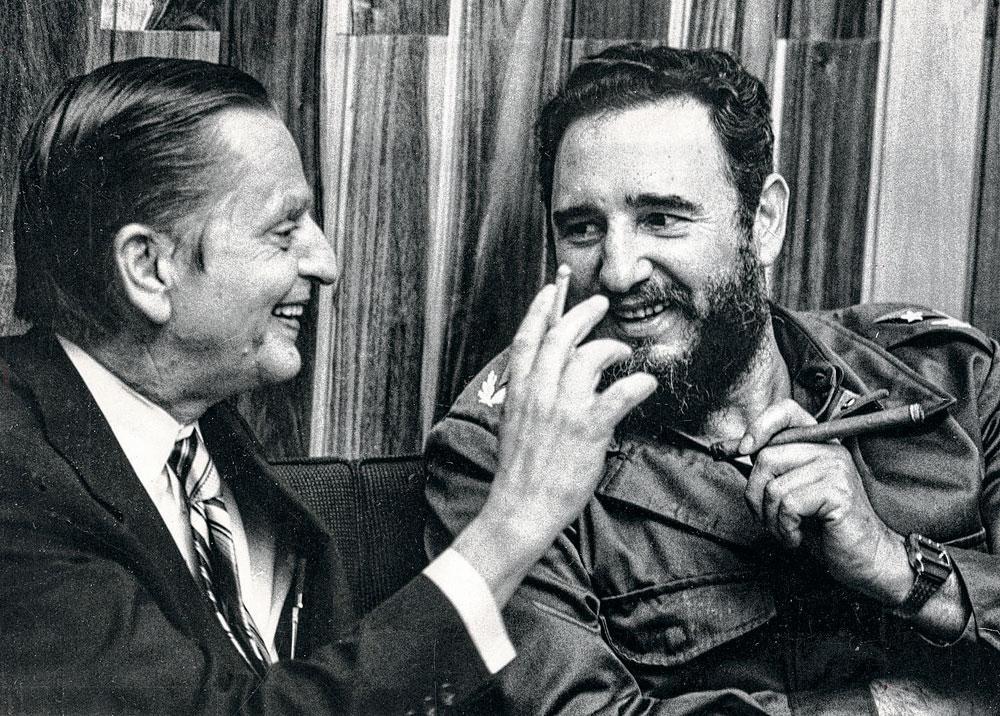

Si Palme a perdu les élections en 1976, c’est surtout en raison d’une politique étrangère largement contestée. Pacifiste convaincu, Palme témoignait une grande sympathie à de nombreux mouvements de libération et n’hésitait pas à critiquer les politiques étrangères, tant des Etats-Unis que de l’Union soviétique. Il prit aussi parti contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud et contre la course aux armements nucléaires.

Le fait que Palme ait été un des premiers chefs de gouvernement neutres à se rendre à Cuba, ainsi que sa critique acerbe de la politique américaine au Vietnam, avaient provoqué une vive tension entre les Etats-Unis et la Suède. Le fait que celle-ci ouvrit ses frontières aux déserteurs américains exacerba encore le mécontentement de Washington, bien que ceux-ci n’étaient pas considérés comme des réfugiés politiques. Mais la désignation de Palme par les Nations unies, malgré son attitude polarisante, comme négociateur dans le conflit armé opposant l’Iran et l’Irak au début des années 1980, semble confirmer l’estime général dont il bénéficiait.

En 1982, Palme revint au pouvoir, et, en 1985, il remporta les élections. Son souhait était et restait de mener une vie aussi normale que possible. Dans sa vie privée, il se laissait rarement accompagner par ses gardes du corps. Le 28 février 1986, il se rendit au cinéma dans le centre de Stockholm avec sa femme Lisbet. Le couple prit le métro pour le centre-ville et parcourut à pied le reste du trajet. En face de la salle de cinéma les attendaient leur fils accompagné de sa petite amie.

Après la séance, le couple et les jeunes prirent congé. Peu avant minuit, alors que Palme et sa femme venaient d’arriver à leur station de métro, deux coups de feu furent tirés. Palme fut touché dans le dos, tandis que sa femme ne fut qu’éraflée. L’ambulance arriva rapidement, mais le Premier ministre succomba à son arrivée à l’hôpital. L’assassin put s’échapper car comme les rares témoins s’étaient avant tout préoccupés des victimes, la police ne disposait d’aucune description valable de l’agresseur.

Près de deux ans après les faits, Christer Pettersson, un personnage bien connu de la police, fut arrêté et inculpé. Madame Palme l’avait reconnu au cours d’une confrontation au commissariat de police. A première vue, Pettersson n’avait aucun motif mais il avait déjà commis un crime dans des circonstances analogues en 1970. L’homme fut condamné à la perpétuité mais acquitté en appel parce que l’arme du crime n’avait pas été retrouvée et que la police avait fait preuve de négligence lors du témoignage de Madame Palme. Il reçut même une importante indemnité. La réouverture du dossier fut refusée par la Cour suprême suédoise. Pettersson vécut le restant de sa vie en marge de la société et mourut en 2004.

Marc Gevaert