Tenzin Gyatso oppose la tradition tibétaine à l’arbitraire chinois pour désigner son successeur. Un nouveau sujet de tensions entre Pékin et Washington.

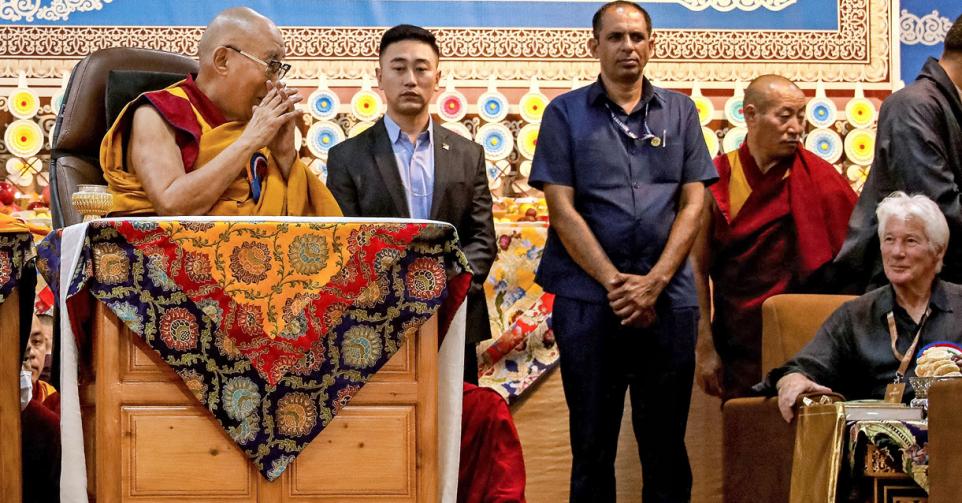

Le dimanche 6 juillet, date de la naissance du 14e dalaï-lama il y a 90 ans, a clôturé une semaine de cérémonies à Dharamsala, dans le nord de l’Inde, lieu de l’exil des dirigeants religieux et politiques tibétains depuis le début de l’occupation du Tibet par la Chine en 1950. Les cérémonies ont été marquées par le message diffusé le 2 juillet par Tenzin Gyatso. Le chef spirituel des Tibétains a assuré que «l’institution sera perpétuée» et que son successeur sera «forcément né dans le monde libre». Entendez: hors de Chine, et donc, hors du Tibet occupé.

Cette confirmation, après la publication en mars de cette année du livre Une voix pour ceux qui n’en ont pas –Une lutte contre la Chine de sept décennies pour ma terre et mon peuple (Harper Collins, 352 p.) dans lequel il dessinait «un cadre pour l’avenir du Tibet après ma mort», n’a évidemment pas ravi les dirigeants chinois. «Tout successeur devra être approuvé par le gouvernement central» chinois, a ainsi commenté Pékin. L’épisode de la désignation du panchen-lama, deuxième autorité du bouddhisme tibétain, en 1995 (l’enfant désigné par le dalaï-lama fut enlevé et les autorités chinoises en sélectionnèrent un autre) a démontré la détermination du pouvoir à s’opposer aux dirigeants tibétains en exil.

Autant dire que la séquence de la succession, qui n’est pas encore d’actualité puisque le dalaï-lama a rêvé qu’il vivrait jusqu’à 113 ans, sera un moment évident de tensions entre la hiérarchie tibétaine et Pékin et, sans doute, entre les Etats-Unis et la Chine. Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a rappelé à l’occasion de l’anniversaire de Tenzin Gyatso que «les Etats-Unis étaient engagés dans la promotion du respect des droits humains et des libertés fondamentales des Tibétains». Une loi, le Tibetan Policy and Support Act, adoptée en 2020, stipule que les responsables chinois qui auraient participé à une désignation parallèle du dalaï-lama ou d’autres dignitaires religieux tibétains seraient passibles de sanctions. De quoi donc tendre un peu plus les relations entre les deux puissances, à côté des contentieux liés aux droits de douane ou à l’avenir de Taïwan.

A l’arbitraire chinois, le 14e dalaï-lama a opposé à Dharamsala la fermeté et aussi la spiritualité. «Bien qu’il soit important de travailler au développement matériel, il est vital de se concentrer sur la paix de l’esprit en cultivant un bon cœur et en faisant preuve de compassion pas seulement envers ses proches, mais envers tout le monde», a soutenu Tenzin Gyatso. Il n’empêche que sa succession pose de nombreuses questions. L’anthropologue Katia Buffetrille, ingénieure de recherche à l’Ecole pratique des hautes études à Paris (EPHE), livre des éléments de réponse.

Que prévoit le processus de succession du dalaï-lama selon la tradition tibétaine?

Au Tibet, lorsqu’un dalaï-lama décédait, on faisait appel à l’oracle d’Etat et à de grands lamas, et on scrutait tout signe qui pouvait indiquer son lieu de renaissance. On raconte ainsi que le visage du 13e dalaï-lama s’était tourné en direction de l’est. Puis, le régent alla auprès du lac Lhamo-Latso, car ce lac permet de voir le futur, selon les Tibétains. Dans le cas du 14e dalaï-lama, le régent a vu la lettre «a» qui correspondait à Amdo, une région de l’est du Tibet, ainsi qu’une image d’une maison avec des tuiles de couleur turquoise. Conformément aux différents signes et prédictions, une délégation de hauts dignitaires religieux vêtus simplement partit dans la région indiquée et chercha à savoir s’il y avait eu la naissance d’un enfant marquée par des signes fastes, comme l’apparition d’un arc-en-ciel. Quand l’enfant fut trouvé, la délégation lui soumit, comme cela était la tradition, un objet en double, l’un ayant appartenu au dalaï-lama précédent et l’autre non. L’enfant reconnut l’objet et il devint le 14e dalaï-lama. C’est ainsi que se passait le processus de reconnaisance d’un nouveau dalaï-lama au Tibet. Avec l’exil en Inde, il faudra adapter le processus traditionnel aux contraintes actuelles.

Lire aussi | Sur les terres du dalaï-lama (en images)

L’actuel dalaï-lama a annoncé le 2 juillet dans un message que sa réincarnation ne pourra naître que «dans le monde libre». Quelles sont les implications?

Les institutions du monde tibétain savent faire preuve d’une grande flexibilité. Au Tibet, la succession du dalaï-lama et du panchen-lama, la deuxième autorité du bouddhisme tibétain, était particulièrement codifiée. Mais divers processus existent: la tradition prévoit aussi qu’elle puisse être réalisée à travers une émanation, et non une réincarnation. Le dalaï-lama, de son vivant, pourrait donc choisir un enfant de 13 ou 14 ans qui prendrait sa succession et qui serait éduqué en ce sens jusqu’à son décès. Il est cocasse de noter que lorsque le dalaï-lama a indiqué qu’il envisageait éventuellement de ne pas se réincarner, le gouvernement chinois, qui est athée et exige que tout membre du Parti communiste le soit, a hurlé en affirmant qu’il n’avait pas le droit de ne pas se réincarner alors qu’eux-mêmes ne reconnaissent pas la réincarnation… Bref, les possibilités pour la succession sont diverses. Il est fort probable que le dalaï-lama et les grands maîtres ont pensé à tout cela . Une certitude en tout cas, la Chine est complètement mise à l’écart, ce qui paraît tout à fait normal.

Il n’empêche que si le dalaï-lama opte pour la réincarnation pour sa succession, la procédure prendra un certain temps. N’est-ce pas potentiellement dangereux?

Dans n’importe quel pays du monde, un interrègne est toujours dangereux. Cela l’était aussi dans le Tibet indépendant. La transition sera encore plus sensible cette fois-ci. Cependant, la situation est différente car en 2011, le dalaï-lama a renoncé à ses pouvoirs politiques. Les Tibétains disposent désormais d’un Premier ministre. Le monde aussi a changé. Le gouvernement en exil s’adapte à ces évolutions. Il est très pragmatique. Je ne pense pas qu’il rencontrera des difficultés. L’important est que le prochain dalaï-lama, choisi par émanation ou réincarnation, soit légitime aux yeux des Tibétains. Alors que le dalaï-lama sélectionné par la Chine ne le sera pas plus que ne l’est le panchen-lama choisi par elle en 1995.

Comment la Chine veut-elle organiser la succession?

Les Chinois se fondent sur une tradition qui remonte au XVIIIe siècle sous la dynastie mandchoue des Qing, celle de l’urne d’or. Elle n’a été utilisée que dans les cas du 10e, 11e et 12edalaï-lamas, et du 8e et 9e panchen-lamas. Des bâtonnets sur lesquels étaient inscrits les noms des candidats y étaient placés, on en tirait un. Il devenait alors le dalaï-lama ou le panchen-lama. Le 10e panchen-lama, très vénéré des Tibétains, est mort en 1989. En 1995, le dalaï-lama a confirmé comme réincarnation un enfant trouvé au Tibet. Les Chinois l’ont aussitôt kidnappé et nous ignorons ce qu’il est devenu. Ils ont désigné un enfant de leur choix par la méthode de l’urne d’or. Mais Arjia Rinpoché, un grand religieux tibétain qui s’est enfui en Inde après la désignation du panchen-lama «chinois», a raconté dans son livre Surviving the Dragon: A Tibetan Lama’s Account of 40 Years Under Chinese Rule, (Rodale, 2010) que parmi les bâtonnets mis dans l’urne, l’un d’entre eux était plus long. Les Chinois savaient donc qui allait être «tiré au sort», en l’occurrence un candidat dont les parents étaient affiliés au Parti communiste… Celui-ci n’est ni vénéré ni respecté par les Tibétains.

L’existence d’un faux dalaï-lama face au dalaï-lama désigné selon la tradition tibétaine tendra-t-elle un peu plus encore les relations entre les Tibétains et la Chine?

La situation est déjà très tendue aujourd’hui. Le dalaï-lama est un être de compassion et il ne cesse de prôner le respect, l’amour, même pour ses ennemis. La mort du 14e dalaï-lama sera un événement très traumatisant pour les exilés (quelque 120.000 personnes) mais aussi au Tibet, où vivent environ sept millions de Tibétains. 75 ans d’occupation chinoise et de répression n’ont nullement supprimé la vénération que tous ont pour lui. En 2025, j’ai rencontré un Tibétain au Tibet central qui m’a demandé des nouvelles du dalaï-lama. Après lui en avoir donné, il s’est littéralement écroulé en sanglots. A la fin des années 1980, j’avais fait la rencontre d’un moine dans un monastère de la même région, et une scène identique s’était déroulée. Les Chinois ne comprennent absolument pas ce que représente le dalaï-lama pour les Tibétains: être de compassion, manifestation terrestre du bodhisattva (NDLR: personne ayant acquis un haut niveau de sagesse) de la compassion, protecteur du Tibet, il est le symbole du Tibet et de l’identité tibétaine. En dépit de l’interdiction des photos, en dépit des emprisonnements et de toutes les mesures de répression, les Chinois n’ont jamais été regardés comme légitimes sur cette terre d’occupation.

Lire aussi | Le dalaï-lama va prendre sa retraite politique

Une loi aux Etats-Unis, le Tibetan Policy and Support Act, prévoit des sanctions en cas de désignation du dalaï-lama par Pékin. Pourraient-elles être effectivement prises?

Elle prévoit notamment que les personnes qui interviendraient dans le processus de réincarnation organisé par les Chinois seraient frappées de sanctions. Mais avec Donald Trump, il est difficile de prévoir ce qui va se passer, même si son secrétaire d’Etat Marco Rubio a semblé tenir à l’application de cette loi. La question de la succession du dalaï-lama recèle beaucoup d’enjeux stratégiques. Notamment en fonction de l’origine de l’enfant. Viendra-t-il de la communauté tibétaine exilée en Inde ou au Népal, dont les membres ne disposent pas de citoyenneté? Sera-t-il de nationalité indienne? Que se passera-t-il dans le cas où, à l’image du 6e dalaï-lama, il viendrait de Tawang, en Arunachal Pradesh, territoire indien revendiqué par la Chine? Un exilé tibétain né au Népal et invité à résider en Inde par le gouvernement indien montrerait le soutien actif de ce dernier au dalaï-lama. Quelle serait la réaction de Pékin? Les questions sont nombreuses et beaucoup demeurent sans réponse pour le moment. Jusqu’en 1950, aucun litige n’a été observé sur la frontière entre le Tibet et l’Inde. Depuis que la Chine occupe le Tibet, on a assisté à plusieurs conflits. Le dossier dépasse largement ce qui ne devrait être qu’un événement d’ordre religieux.

L’attitude bienveillante de l’Inde à l’égard du dalaï-lama pourrait-elle changer en fonction de considérations géopolitiques?

On peut noter que le Premier ministre Narendra Modi s’adresse toujours au dalaï-lama à titre individuel. Il est difficile d’estimer quelle sera son attitude avec un nouveau dalaï-lama, s’il est encore en poste à ce moment-là. L’attitude de l’Inde envers le futur dalaï-lama est l’une des questions qui reste en suspens dans ce dossier.

«Le dalaï-lama sélectionné par la Chine ne sera pas plus légitime que ne l’est le panchen-lama choisi en 1995. »

«La succession du dalaï-lama recèle beaucoup d’enjeux stratégiques.»

Une vie dévouée au Tibet

La vie de Tenzin Gyatso, le 14e dalaï-lama, épouse l’histoire du Tibet contemporain.

1935 Naissance le 6 juillet à Taktser, dans la province de l’Amdo, au nord-est du Tibet.

1937 Il est désigné comme la réincarnation du 13e dalaï-lama.

1950 Début en octobre de l’occupation du Tibet par la Chine.

1950 En novembre, intronisation de Tenzin Gyatso comme chef spirituel et politique des Tibétains.

1959 Exil en Inde.

1973 Il revendique l’autonomie du Tibet à l’intérieur de la Chine et plus l’indépendance.

1989 Lauréat du prix Nobel de la paix.

1995 La Chine enlève le panchen-lama, deuxième autorité religieuse du bouddhisme tibétain, désigné par le dalaï-lama, et nomme son propre candidat.

2011 Le dalaï-lama renonce à ses fonctions politiques. Un poste de Premier ministre est instauré.