Parmi les énigmes du climat politique américain actuel, l’une des plus surprenantes est qu’un philosophe religieux français y ait été hissé au rang de figure de proue.

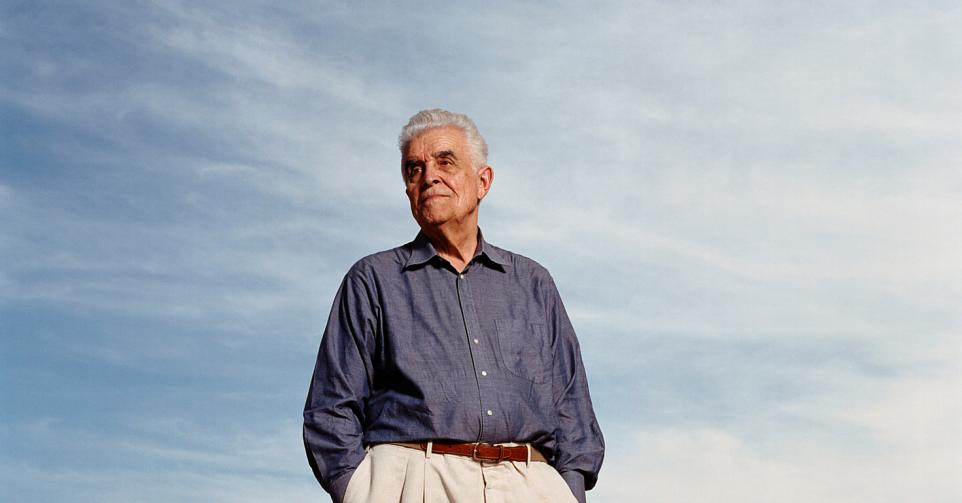

René Girard (1923-2015), qui a enseigné dans des universités américaines dès l’après-guerre, a commencé sa carrière comme spécialiste en littérature. Dès son essai La Violence et le sacré (1972), il s’est consacré à l’analyse des récits religieux.

Dans les mythes d’origine des peuples dits «primitifs», René Girard a relevé deux éléments récurrents, qu’il a identifiés comme des lois fondamentales du comportement social, voire comme conditions mêmes de l’émergence de la culture.

Premièrement: dans les communautés archaïques, la violence naît toujours du désir porté sur des objets déjà possédés par autrui. Deuxièmement: les conflits généralisés cessent lorsqu’une agression collective se concentre soudainement sur un seul individu extérieur. Le meurtre rituel de ce bouc émissaire restaure alors la paix au sein de la communauté.

Ces deux principes –la théorie du désir mimétique et celle du bouc émissaire–, René Girard les a affinés et élargis dans ses ouvrages ultérieurs.

En temps ordinaire, l’œuvre d’un penseur tel que Girard circule exclusivement dans les milieux universitaires et les revues spécialisées. Elle est débattue sur les campus, reprise ou critiquée par d’autres théoriciens de la culture. Ces dernières années pourtant, l’œuvre de ce professeur de Stanford –sa lecture minutieuse des mythes, des philosophes antiques et de la Bible– a trouvé, de manière inattendue, un écho au cœur même de la politique américaine.

Ce développement singulier tient à deux figures du tournant antidémocratique aux Etats-Unis. La première est Peter Thiel, cofondateur de PayPal et premier investisseur dans Facebook, qui, avant même l’élection présidentielle de 2016, a soutenu généreusement Donald Trump. Thiel se déclare, depuis ses études de philosophie à Stanford, élève de René Girard et considère la théorie du désir mimétique comme fil conducteur de son entrepreneuriat. La seconde est le vice-président JD Vance, converti au catholicisme en 2020, qui a expliqué cette démarche dans son essai How I Joined the Resistance, en citant la pensée de Girard, découverte grâce à Thiel.

A contre-courant

Comment l’anthropologie religieuse de Girard –qui s’achève avec les Evangiles chrétiens– a-t-elle pu devenir une source d’inspiration pour la nouvelle droite américaine? Que trouvent Thiel, Vance et leur cercle de commentateurs et de podcasteurs dans ses hypothèses?

Une première explication à l’alliance singulière entre théorie érudite et politique trumpienne brutale réside dans la rigueur avec laquelle René Girard érige sa théorie mimétique en loi naturelle intemporelle des relations humaines. Ses ouvrages contiennent régulièrement des passages où il présente ses intuitions comme des lois sociales universelles. Dans Des Choses cachées depuis la fondation du monde (1978), il affirme que la violence mimétique constitue le «cœur» des systèmes religieux. Et il ajoute: «Je crois que cette approche est capable de résoudre une à une toutes les énigmes pertinentes.»

L’assurance intellectuelle de Girard (la conviction d’avoir trouvé la clé de tout développement culturel) trouve un terrain fertile dans la Silicon Valley. Qu’une figure majeure des bouleversements technologiques et économiques qui, depuis la fin du XXe siècle, ont façonné une nouvelle vision de l’humain –par médias inédits, désirs renouvelés et modèles économiques inexplorés– se revendique d’un interprète universel du monde n’a rien d’un hasard. En 2024, la fondation Imitatio de Peter Thiel a financé le documentaire Things Hidden, portrait presque hagiographique de René Girard, accompagné d’une musique éthérée et de louanges d’admirateurs. Peter Thiel y affirme solennellement que René Girard aurait «trouvé la clé du plan créateur de Dieu».

«La théorie mimétique me rappelle d’éviter les conflits dans les entreprises. Ils naissent chaque fois que des personnes veulent la même chose: le même poste, la même promotion.»

Pourtant, quiconque recherche un lien concret entre la théorie girardienne et la philosophie entrepreneuriale de Peter Thiel reste sur sa faim. Dans l’entretien Peter Thiel on René Girard (2009, YouTube), il associe son aversion pour la concurrence aux idées de René Girard: «La théorie mimétique me rappelle d’éviter les conflits dans les entreprises. Ils naissent chaque fois que des personnes veulent la même chose: le même poste, la même promotion. Ma tâche en tant que CEO est de prévenir ces conflits.»

La lecture de quelques pages de Girard montre combien cette interprétation constitue une banalisation grossière: des analyses religieuses et philosophiques réduites à des maximes de management. Elle révèle aussi que la popularité retrouvée de Girard ne tient pas au contenu scientifique de son œuvre. Pour un industriel de premier plan et conseiller politique comme Peter Thiel, l’attrait de cette pensée se situe ailleurs. Dans le même entretien, Peter Thiel explique qu’il aime, tout comme Girard à Stanford, se considérer comme un contrarian: un esprit qui va à contre-courant.

Des «modes tyranniques»

René Girard, surtout après sa conversion au catholicisme, se présentait comme un combattant solitaire face à la mode intellectuelle dominante. Il est frappant que, dès 1966, il ait pourtant organisé à Baltimore la conférence The Languages of Criticism and the Sciences of Man, qui réunit pour la première fois aux Etats-Unis les figures majeures du structuralisme et du post-structuralisme naissant. Roland Barthes et le jeune Jacques Derrida y donnèrent non seulement des conférences lors de cet événement devenu historique, mais furent ensuite nommés à l’université Johns Hopkins, l’un comme professeur invité, l’autre comme professeur assistant. C’est pourtant à cette époque précise que René Girard se détourna de ces courants.

«La pensée contemporaine est aveuglée par elle-même, elle s’enivre d’acrobaties verbales, et les questions réellement intéressantes ne sont pas posées.»

Dans ses ouvrages ultérieurs, il fustige à maintes reprises la French Theory qu’il avait lui-même contribué à introduire. «La pensée contemporaine, écrit-il dans Des Choses cachées depuis la fondation du monde, est aveuglée par elle-même, elle s’enivre d’acrobaties verbales, et les questions réellement intéressantes ne sont pas posées.» Dans son recueil La Voix méconnue du réel (2002), il décrit ses essais comme des «combats désespérés contre les modes tyranniques du temps présent». Il affirme être «fier» qu’«on ne trouve dans ces textes aucune trace des modes spectaculaires du dernier fin de siècle, aucun reflet de quelque variante que ce soit de la French Theory, qui, au moment où ces essais ont été écrits, exécutait sa petite danse dans les universités américaines».

Plutôt que les détours de la déconstruction qu’il rejetait, Girard place au centre les grandes catégories universelles: l’homme, la vérité, le sens; concepts dont les fondements historiques et épistémologiques avaient été sans cesse disséqués et remis en cause par Michel Foucault, Derrida ou Barthes. Girard, à l’inverse, insiste sur le fait que l’approche de ces notions procède d’une intuition, d’un mouvement naturel de la pensée. «Tout ce qui est dit ici, écrit-il après avoir exposé les principes de la rivalité mimétique, est très simple, très banal, peu susceptible d’attirer l’attention des contemporains. La simplicité et la clarté ne sont pas à la mode.»

Il emploie à plusieurs reprises une formule censée incarner ce mouvement naturel: «Les thèses que je défends ici sont fondées sur le bon sens», peut-on lire par exemple dans le chapitre sur le bouc émissaire de Je vois Satan tomber comme l’éclair (1999). Ce bon sens, précise René Girard, «offre plus de véritables intuitions que tous les concepts élaborés par les ethnologues, les sociologues et les psychologues réunis».

C’est précisément dans cette posture –ce combat pour le vrai et l’absolu contre les relativistes et les fossoyeurs de la philosophie, longtemps dominants– que Thiel, Vance et la droite antidémocratique se reconnaissent. Avec René Girard pour inspiration, ils ont, ces dernières années, reproduit dans les sphères politique et culturelle le combat que le philosophe religieux mena au sein d’une université d’élite californienne, alors qu’il était entouré de représentants des études de genre et postcoloniales.

En 2002, René Girard écrivait à propos de la French Theory: «Toutes ces théories étaient des destructions trompeuses de la réalité.» Peter Thiel reprend cette conviction dans sa croisade contre les institutions de la démocratie américaine, qu’il considère corrompues et déconnectées du réel.

Celui qui confronte les concepts centraux de Girard –désir mimétique, mécanisme du bouc émissaire– aux technologies de la Silicon Valley observe surtout des tensions. Girard affirmait que le désir mimétique est la cause des conflits humains. Son exemple: des enfants qui ne convoitent un jouet qu’à partir du moment où un autre l’utilise.

Or, la technologie qui a renforcé comme aucune autre le mécanisme de rivalité mimétique décrit par Girard bénéficia, dès ses débuts, du soutien de Peter Thiel. A l’été 2004, il investit, en tant que premier financeur externe, 500.000 dollars dans Facebook, alors simple réseau fermé réservé aux étudiants de Harvard. Les membres pouvaient y créer un profil et entrer en contact avec leurs camarades.

Vingt ans plus tard, Facebook et ses héritiers numériques, alliés à des appareils toujours plus sophistiqués, sont devenus de puissants moteurs du désir mimétique. L’entretien quotidien de sa propre image en ligne –par selfies, stories et mises à jour de statut– a provoqué une intensification inédite de la compétition sociale.

«Ces dernières années, articles et podcasts ont multiplié les tentatives de reconstitution méthodique de l’usage que Thiel et Vance font de Girard. Mais aucun lien de fond n’existe.»

Nouveau Testament

Pour René Girard, cette culture numérique constitue un défi existentiel. Ses effets sociaux, estime-t-il, dépassent en ampleur toute évolution historique, car ils transforment un mécanisme ancestral –l’imitation des désirs d’autrui–, par le biais des smartphones, en force directrice de presque chaque pensée.

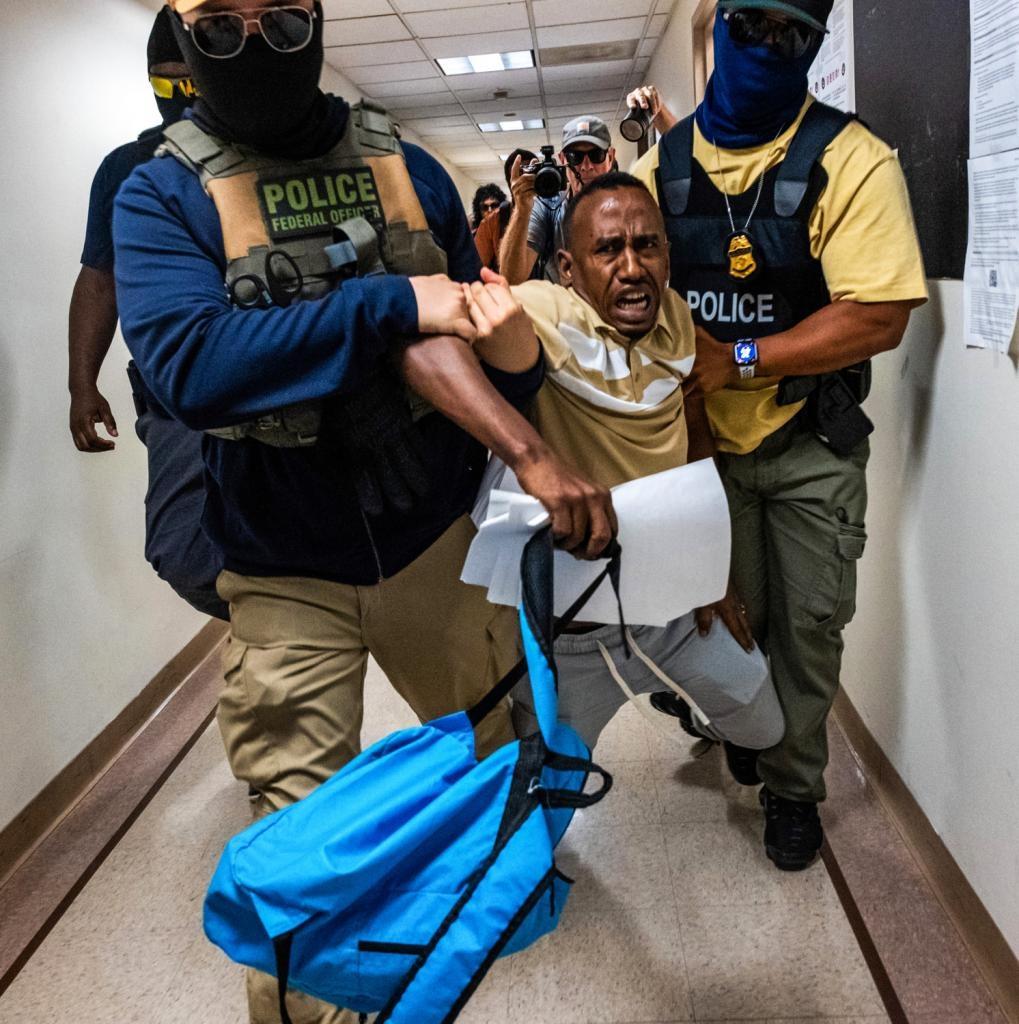

JD Vance le reconnaît explicitement dans le texte relatant sa conversion. Ce qui l’a frappé, écrit-il, c’est l’intuition de René Girard selon laquelle, dans le Nouveau Testament, l’innocence de la victime sacrifiée (Jésus) fut reconnue pour la première fois. «Dans le marais des réseaux sociaux, explique-t-il, des boucs émissaires ont été constamment désignés et attaqués numériquement. La guerre s’est menée via le clavier, dans l’aveuglement face à nos propres manquements. Des luttes se sont engagées pour des emplois qui, en réalité, ne suscitaient aucun désir. Et moi-même, j’avais perdu le langage de la vertu.»

Les contradictions de l’appropriation politique de Girard apparaissent ici clairement. Un politicien en pleine ascension invoque un mentor qui est, indirectement, aussi responsable des dynamiques sociales qu’il dénonce. Ces dernières années, articles et podcasts ont multiplié les tentatives de reconstitution méthodique de l’usage que Thiel et Vance font de Girard. Mais aucun lien de fond n’existe –il s’agit seulement d’une identification affective. Au final, Thiel et Vance réitèrent l’idée centrale de Girard: leur désir mimétique de se poser en innovateurs dans un monde vacillant.

Der Spiegel