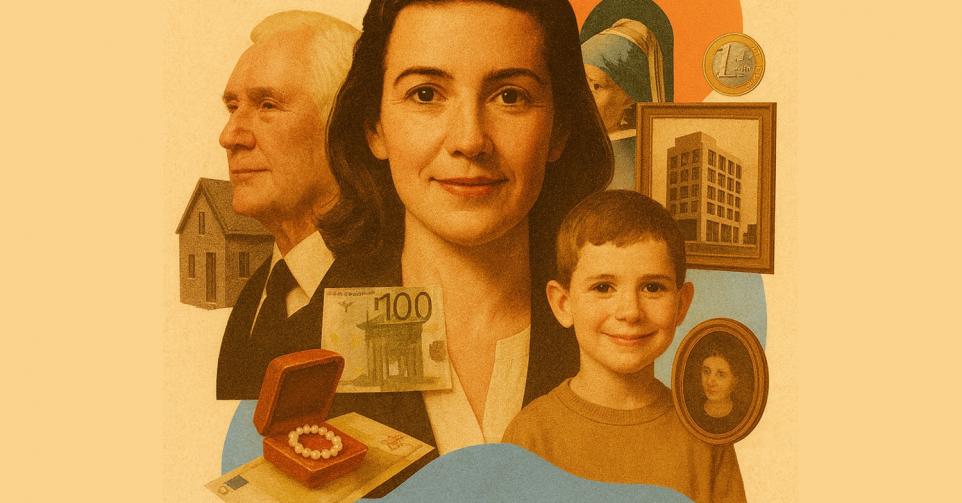

L’héritage et les questions de succession restent un sujet sensible, au sein des familles. Il n’est guère évident de parler de mort et d’argent. Pourtant, clarifier les choses de son vivant peut désamorcer bien des conflits.

C’est une conversation qu’on aurait probablement dû avoir lorsqu’il était encore temps. Un décès est survenu dans la famille et nous voilà rassemblés, autour de la table familiale ou chez le notaire, à discuter de l’héritage. Bien souvent, c’est une des premières fois que le sujet est abordé ouvertement. On a entendu parler de conflits successoraux, ailleurs. Et on sait que c’est un moment de la vie familiale potentiellement difficile à négocier.

Ce tableau est un peu stéréotypé, certes, mais ressemble peu ou prou à ce que vivent de nombreuses familles. Il n’est guère difficile de comprendre en quoi la succession est un sujet difficile à aborder, typiquement entre parents et enfants. Il se trouve à l’intersection de deux thématiques sensibles: la mort, d’un côté, les questions d’argent et de patrimoine, de l’autre. N’importe quel psychologue ou spécialiste en planification successorale invitera à évoquer le sujet ouvertement et de manière apaisée. C’est une façon d’organiser sa succession, voire de contourner des impôts si l’envie se fait sentir, mais aussi de désamorcer de potentiels conflits. Et, quelque part, de faire en sorte que chacun, y compris les héritiers, rencontre une forme d’apaisement.

Pour autant, la démarche n’est pas aisée. Lorsqu’on parle de transmission, le patrimoine n’est pas qu’un alignement de chiffres froids. «Quand l’argent circule dans une famille, il a une valeur extramonétaire, symbolique, fantasmatique bien plus importante que sa seule valeur économique», résume Nicole Prieur dans la revue Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux (De Boeck Supérieur, 2021). Philosophe et thérapeute familiale, elle est autrice de plusieurs ouvrages portant sur les questions d’argent, de relations familiales et de transmission.

Lorsqu’il intervient dans le contexte familial, l’argent n’est pas que de l’argent. Et l’héritage ne se résume certainement pas à la transmission mécanique d’un patrimoine. L’argent reste peut-être tabou, mais demeure omniprésent et structure les liens familiaux. «L’argent en famille, c’est un fait de langage, il véhicule des messages non exprimés en tant que tels, des attentes, des désirs, des volontés de pouvoir, de contrôle, d’emprise, de domination…», énumère l’essayiste française. Il s’inscrit dans un ensemble bien plus global qui inclut des questions de dons, de loyauté, de dette, de reconnaissance, de sentiment d’iniquité, etc.

«Lors de l’héritage, les sentiments d’injustice du passé resurgissent avec une acuité émotionnelle très vive.»

Héritage: la calculatrice intérieure

Entre le temps octroyé, l’affection accordée, la reconnaissance donnée au sein de la famille se joue un vaste «réseau d’échanges», comme le qualifie Nicole Prieur, qui reste difficile à objectiver. «Ce qui s’échange n’est pas comparable, et pourtant, on ne cesse de comparer.» La thérapeute, sous forme d’image, évoque l’existence d’une «calculette inconsciente» chez les enfants, dès la prime enfance. «Elle enregistre les manques, les loupés, les absences parentales», qui risquent de ressurgir lorsque surviendra un décès. «Au moment de l’héritage, il y a alors un brusque retour de tous ces mécomptes enregistrés, et les sentiments d’injustice du passé resurgissent avec une acuité émotionnelle très vive, s’ils n’ont pas été élaborés entre-temps», prévient-elle encore.

Voilà donc que ce qui s’apparentait à des questions d’argent charrie en réalité quantité d’éléments de parcours de vie et d’histoire familiale, rendant les discussions autour de la succession d’autant plus importantes, sans doute, mais délicates également. On pense spontanément au cas de figure où, par exemple, un enfant a poursuivi de longues et coûteuses études, tandis qu’un autre s’est lancé plus rapidement dans la vie active. Trouver une forme d’équité au moment de la succession n’est guère évident. Les exemples potentiels sont nombreux.

«Trop souvent, on aborde les questions de planification successorale sous l’angle purement technique, tandis que la psychologie tombe à l’arrière-plan. Or, la psychologie des parties concernées est primordiale, afin qu’une planification successorale aboutisse de façon satisfaisante pour toutes les parties concernées», précise Benoît Verschueren, senior estate planner à la Deutsche Bank. Lui qui est spécialiste de la planification patrimoniale l’assure, «chaque client est un puzzle spécifique qui comprend, outre les questions techniques, la psychologie des clients. A nous, en tant qu’estate planner, d’en assembler toutes les pièces.»

Un sujet un peu moins tabou

Cet expert, comme d’autres, l’affirme volontiers: si les questions de succession demeurent délicates à aborder, une évolution sensible des mentalités et des pratiques s’observe depuis quelques années. En Belgique, tout le monde ne s’est pas subitement mis à discuter d’héritage dans les chaumières, mais les tabous se brisent quelque peu.

Les statistiques récoltées par la Fédération du notariat (Fednot) traduisent en effet un succès grandissant de différents outils de planification successorale, ce qui démontre que de plus en plus de personnes prennent leur succession en main de leur vivant. Le nombre de testaments et de pactes successoraux, par exemple, a augmenté ces dernières années (lire ci-dessous).

Cette tendance est plus marquée en Flandre que dans les deux autres régions du pays. Interpréter ces différences régionales requiert de la prudence, on évitera les généralisations. Cependant, «je dirais que, peut-être, l’explication a une dimension culturelle et sociale, suggère le notaire Sylvain Bavier, porte-parole des notaires. On peut imaginer que, globalement, on a un tempérament un peu plus prévoyant au nord du pays, alors qu’on vivra un peu plus avant de penser à la mort au sud.» Les différences d’ordre socioéconomique pourraient constituer un autre facteur explicatif. Là où les patrimoines sont en moyenne plus importants, on cherchera sans doute davantage à penser leur répartition future et, de toute évidence, à éviter les droits de succession.

Objectif: moins d’impôts sur l’héritage

Parce que réduire les droits de succession des héritiers reste bien une motivation centrale, lorsque la décision est prise de planifier sa succession. «Les Belges accordent généralement beaucoup d’importance à la fiscalité. Ou plutôt, ils cherchent à en limiter les effets pour leur patrimoine, glisse Franck Cedrone, également senior estate planner à la Deutsche Bank. Parfois, ils veulent à tout prix minimiser les droits de succession pour leurs héritiers. Il arrive que ce soit de manière déraisonnable, au point de se mettre eux-mêmes en danger pour le futur. Là, notre rôle consiste aussi à tempérer un peu les clients et à les guider pour trouver la formule optimale.»

Chaque outil a ses avantages et inconvénients, selon les situations particulières, mais les notaires en dénombrent grosso modo une demi-douzaine pour planifier sa succession, chacun avec ses spécificités et sous-catégories. Ne pas planifier n’a rien de dramatique, cela implique que l’application de la loi se chargera de déterminer la répartition des biens. Cela étant, en cas de planification, on ne distribue pas selon son bon vouloir l’ensemble de ses biens puisque la loi prévoit une réserve «intouchable» au bénéfice de certains héritiers (les enfants et le conjoint survivant).

Lire aussi | Héritage et donation: comment réussir sa succession?

Une première manière de planifier sa succession consiste en la réalisation ou l’adaptation d’un contrat de mariage, le cas échéant. Les donations, elles, permettent de transmettre une part du patrimoine du vivant de la personne. Le pacte successoral représente une sorte de «mise à plat», qui permet aux personnes et à leurs héritiers de s’accorder ensemble sur certaines dispositions à propos de la succession, dans le but de trouver un équilibre qui satisfasse tout le monde. Bien sûr, les testaments fonctionnent encore et toujours. Certains patrimoines plus conséquents seront transmis par l’intermédiaire de structures telles que des sociétés ou fondations. Les mandats extrajudiciaires, enfin, permettent aux personnes de confier à une autre une série de responsabilités sur les biens ou le patrimoine, si une situation d’incapacité devait advenir (maladie, sénilité, handicap sévère, etc.).

L’effet Johnny, l’effet Covid

Des raisons fiscales président aux choix de planification successorale, assurément, confirme Sylvain Bavier. Cependant, d’autres motifs expliquent aussi un accroissement de l’intérêt pour différentes formules. «La législation a évolué, rappelle le notaire. En 2018, la réforme du droit successoral a apporté une série de nouveautés, dont l’introduction du pacte successoral. On ne peut pas dire qu’il rencontre déjà un succès énorme, surtout en Wallonie et à Bruxelles. C’est toutefois une façon intéressante de déminer les choses.»

La pandémie de Covid a elle aussi marqué les esprits. Cette période a poussé de nombreuses personnes à envisager leur fin de vie, a fortiori leur succession. D’autres événements plus inattendus ont également suscité des réflexions. «Cela fait sourire les gens quand j’en parle, mais je suis persuadé que le décès de Johnny Hallyday a produit des effets. Nous l’avons observé.» Pour le coup, la disparition de la star a donné lieu à un conflit successoral des plus médiatiques. Du côté francophone du pays surtout, on se souvient d’une retentissante guerre des clans autour de Laeticia Hallyday d’un côté, face à David Hallyday et Laura Smet de l’autre. «Ces différents éléments ont fait que beaucoup de gens se sont posé des questions. Ai-je pensé à ma succession? Comment partager le patrimoine? Ne dois-je pas déminer les choses pour éviter de futurs problèmes?»

Cela fait sourire, mais je suis persuadé que le décès de Johnny Hallyday a produit des effets.»

Le grand public semble mieux informé et «la presse joue sans doute son rôle. Il y a 20 ans, il y avait sans doute moins d’articles sur le sujet. Internet permet aux gens de se renseigner. De manière générale, ils sont sans doute plus au fait des solutions existantes», ajoute Benoît Verschueren, qui y voit autant de facteurs rendant les successions de moins en moins taboues. «Il ne faut pas négliger l’élément générationnel. Les personnes qui ont aujourd’hui 80 ou 90 ans appartiennent encore à une génération plus discrète sur les questions d’argent. Les sexagénaires, eux, sont déjà plus ouverts. Et j’ai l’impression que les jeunes, les entrepreneurs par exemple, sont beaucoup plus conscients des enjeux et vont spontanément à la recherche de solutions.»

Des évolutions sociétales viennent probablement renforcer le besoin de clarifier les successions. Les parcours de vie et l’augmentation du nombre de familles recomposées, par rapport à la réalité datant de quelques décennies, ont occasionné de nouveaux questionnements sur les successions. Avec, parfois, des surprises à la clé, tant la matière est complexe pour les non-initiés.

Le temps des questionnements

«Souvent, les questions arrivent après le premier décès. C’est à ce moment que les langues se délient», observe Barbara Braun, qui a fondé Orba Familia en 2021, en Région bruxelloise, avec sa collègue Oriane Rihoux. Ce bureau successoral propose un accompagnement aux personnes à la suite du décès d’un proche, pour les démarches administratives et juridiques.

Se rendant auprès des familles endeuillées, elles sont aux premières loges pour observer les démarches successorales entreprises ou non avant le décès. «Certaines familles ont clarifié leur succession, mais cela reste l’exception. Le cas classique est celui du décès d’un premier parent, qui amène son lot de questions. Les personnes découvrent que les choses ne se dérouleront pas comme elles l’avaient imaginé. Alors, elles commencent à s’interroger sur leur propre situation.» Le bureau successoral n’est pas apte à délivrer une planification successorale, mais ce moment est régulièrement une occasion d’établir une sorte de check-up successoral pour tout un chacun.

Mauvaises surprises

«Certaines personnes sont surprises par le résultat, ne connaissant pas ce que la loi prévoit, poursuit Barbara Braun. Par exemple, les gens ont tendance à penser que cohabitation légale et mariage donnent des résultats égaux en droit civil, alors que ce n’est pas du tout le cas.» Les cas de figure rencontrés par Orba Familia sont diversifiés. «Les époux qui n’ont pas d’enfant pensent souvent que tout leur revient, alors que ce n’est pas d’office le cas», illustre-t-elle. Après une séparation, si un décès survient, l’ex-conjoint(e) pourra conserver une jouissance légale sur les biens de l’enfant héritier, s’il est mineur. Il arrive que des membres de la belle-famille, voire de l’ex-belle-famille entrent en ligne de compte, ou encore que le fait de renoncer à une succession entraîne des conséquences auxquelles les principaux intéressés n’avaient pas songé.

«Le plus souvent, en cas de conflit, on a affaire à des non-dits.»

Les discussions impliquant les successeurs et la levée des tabous présentent la vertu de la transparence. «Je suis convaincu que c’est la meilleure des choses, assure Sylvain Bavier. Le plus souvent, en cas de conflit, on a affaire à des non-dits. Quand un enfant se rend compte qu’il y a un non-dit, il peut s’imaginer qu’il y en a une série d’autres», l’absence d’explications laissant libre cours aux interprétations.

«Je dirais même que ça part souvent de pas grand-chose, confirme Barbara Braun. La psychologie intervient fortement. Untel a le sentiment qu’une préférence a été accordée à son frère ou à sa sœur, par exemple.» Si des explications accompagnent le testament ou que le pacte successoral a permis de mettre les choses à plat, les intentions des parents auront été clarifiées.

Le syndrome Ferrari

La participation des successeurs au processus de planification est devenue plus courante, indiquent d’ailleurs les différents experts. Cela implique aussi, comme l’indique Franck Cedrone, une prise en compte de leur psychologie. Dans le jargon de la planification successorale, quelques syndromes sont d’ailleurs bien connus et requièrent un minimum de prévention. Ainsi, le «syndrome Ferrari» se présente lorsque l’on craint que le bénéficiaire d’une donation ait tendance à dilapider le capital donné à mauvais escient, ce qui peut provoquer le désappointement du donateur. Des dispositions peuvent être prises pour éviter ce dérapage, par exemple au moyen d’une donation notariée avec réserve d’usufruit. Le «syndrome du hamac», lui, implique la crainte que les donataires se reposent sur le capital reçu et laissent tomber leurs études ou négligent leur carrière.Le «syndrome de la nudité» concerne plutôt le donateur, qui peut craindre de se retrouver sans le sou. Cette appréhension peut aussi être désamorcée au moyen de conseils avisés.

Détail important, «ce n’est pas uniquement réservé à des personnes qui ont un gros patrimoine. Même en cas de simple cohabitation légale, cela vaut la peine de s’informer», recommande encore Barbara Braun. Une fois encore, des discussions apaisées et des conseils d’experts seront préférables au maintien des tabous, sources de bien des déconvenues. Ce qui est valable pour les successions comme pour tant d’autres choses de la vie.

Le succès grandissant des testaments et pactes successoraux

Le nombre de Belges qui décident de rédiger un testament augmente, cela transparaît assez nettement dans les statistiques de Fednot, la fédération du notariat. Au cours du premier semestre 2025, 40.873 testaments ont été effectués. C’est, certes, un petit peu moins que lors de la même période en 2024 (41.347 testaments), mais une augmentation a été observée au cours des dernières années: 29.139 lors du premier semestre 2020, puis 34.962 en 2021, 35.512 en 2022 et 39.008 en 2023.

«Ce sont souvent les couples non mariés qui choisissent de rédiger un testament, indique Sylvain Bavier, le porte-parole des notaires. Cela leur permet de se protéger mutuellement, car selon la loi, ils n’héritent que peu ou pas du tout l’un de l’autre.» Davantage de Flamands le font (28.305 au cours du premier semestre), alors que les Wallons (10.285) et les Bruxellois (2.283) y semblent moins enclins. Cela représente donc un testament pour 243 habitants en Flandre, un pour 360 en Wallonie et un pour 550 à Bruxelles.

La moyenne d’âge des auteurs s’élève à 63 ans en Belgique (69 ans à Bruxelles, 66 ans en Wallonie et 62 ans en Flandre). Cette moyenne était de 64 ou 65 ans au cours des cinq années précédentes.

Dans un autre registre, les mandats extrajudiciaires connaissent eux aussi un succès croissant. Il s’agit de ce dispositif par lequel une personne en désigne une ou plusieurs autres pour effectuer des démarches à sa place en cas d’incapacité, telles que la gestion des comptes bancaires ou le paiement des factures, par exemple.

Si on comptait 27.021 mandats extrajudiciaires conclus au cours du premier semestre 2020, ce nombre n’a fait qu’augmenter au fil des années, pour atteindre 66.398 lors des six premiers mois de 2025. Plus encore que pour les testaments, il apparaît qu’on est bien plus friand de cet outil au nord du pays: 59.746 en Flandre, mais seulement 4.633 en Wallonie et 2.019 à Bruxelles.

Les pactes successoraux, eux, sont encore relativement jeunes, puisqu’ils sont apparus lors de la réforme du droit successoral de 2018. Cet outil implique l’ensemble des héritiers, y compris, par exemple, les petits-enfants ou les beaux-enfants. Il est souvent décrit comme permettant de désamorcer de potentiels conflits, puisqu’il permet de faire le point de manière pacifiée sur ce qui a déjà été reçu par les uns et les autres au cours de l’histoire familiale. Il s’agit alors d’un pacte successoral global, tandis que le pacte successoral ponctuel porte uniquement sur un acte juridique spécifique.

Selon les chiffres de Fednot, quelque 3.710 pactes étaient conclus en 2019, puis 2.027 en 2020. C’est surtout en 2022 (4.649) puis en 2023 (5.927) qu’une nette augmentation s’est fait sentir, toujours avec un plus grand enthousiasme pour cet outil en Flandre. Selon les derniers chiffres disponibles, 4.718 pactes successoraux étaient enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui représentait encore une augmentation.